基本資料

.

.“鹹陽牛拉鼓”曲牌名叫“什樣錦”,它是始秦至今唯一留存於民間最完整的大型民間鼓樂套曲。它歷史悠久,結構完整,由四個鼓頭,四環花樣,兩大主調,三種過門,兩種停鼓所組

.

.成。鼓舞動作有“六招八十八式”,即“舞、跑、跳、鼓、梆、槌”六大套路,八十八套動作,如:“霸王背鞭,童子拜佛,大鵬展翅,空中霹靂”等。有舞台,廣場和遊行多種形式的表演。

歷史淵源

“鹹陽牛拉鼓”起源於秦代以前。“據東周列國志”一百零八回描寫:“秦俗:農事畢,國中縱倡樂三日,以節疲勞。凡百戲任人陳設,有一長一藝人所不能者,全在次日施逞。” .

.看來,古代之百戲就是現代社火的前身,正月十五耍社火熱鬧三天的風俗,兩千年以前已在陝西盛行了。另外,在秦鹹陽三號宮殿遺址,發現有百戲圖之壁畫;在鹹陽楊家灣出土的彩繪陶俑、陶騎馬俑(又稱“三千人馬”)中有舞蹈、奏樂、指揮等各種樂舞俑,在鹹陽乾陵、昭陵所發掘展示的文物中有大批樂舞壁畫和樂舞俑,尤其是漢楊陵最近出土展示的手持小鑼,頭扎白毛巾的彩色樂舞俑。以上歷史文物說明秦漢以來,關中一帶民間音樂舞蹈已十分盛行,深藏於三秦大地的厚重歷史之中。

“牛拉鼓”是民間社火中常見的一種大型鼓舞,在鹹陽、戶縣等地廣為流傳。所用之大鼓高約120厘米,直徑約140厘米。因鼓身較大,須用牛車拉運,鼓手要站在牛車上敲擊,從而得名“牛拉鼓”。1986年夏,鹹陽市文管會在考察旬邑縣子午嶺山區秦直道兵站遺址時,發現了一座明代萬曆年間建造的大王廟,大殿牆壁上仍保存著一幅反映古代民眾擊鼓敲鐃歡迎軍旅征戰凱鏇的大型壁畫,生動的反映當時民眾已用敲鑼擊鼓表現人們喜悅歡快的興奮心情。清代路德在描寫鹹陽社火的詞中寫道:“平地雷聲牛虎鬥,萬人海洋魚龍突,聽鼓鐃,打出太平歌,歌佳節。”建國前,當地民眾每年都自發成立“同樂會”,由會長出面挨家挨戶籌集資金,組織社火活動。同樂會除組織牛拉鼓外,還組織彩旗隊、獅子、旱船、竹馬、高蹺、梆絞舞,芯子等民間舞蹈,形成一個浩浩蕩蕩的社火隊伍。正月十五上社火那天,全村人穿紅戴綠,欣喜若狂,一大早就集合在廣場整隊出發表演,當隊伍進入城鎮時,吸引上萬民眾湧來觀看,他們也舞得更歡了。建國後,當地民眾仍保持正月十五鬧社火的習俗,而逢各種節日或重大喜慶活動,也必敲牛拉鼓,以示慶賀。只是隨著時代的發展,現在的鼓越來越大,牛車已被淘汰,改為用拖拉機或大卡車運載,更便於鼓手舞蹈技的發揮和對整個鑼鼓隊的指揮。

特點

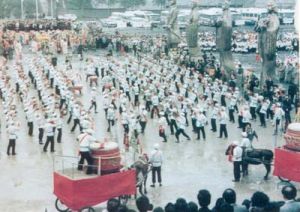

牛拉鼓場面壯觀,氣氛熱烈,充分反映三秦人民威武、豪放、質樸的性格。演出一般用兩面大鼓、六面小鼓、六面小鑼、四面大鑼、四個螺號(或馬號)、鐃鈸少則四五十副,多則二二百副。鐃鈸隊員面向大鼓,翻鐃時,百餘副大鐃同時高舉,雙手靈活翻腕亮鐃,猶如無數金蝶飛舞,氣勢磅礴。牛拉鼓隊的表演有行進和場地兩種形式。行進表演時,百餘副鐃鈸排成數十排,大鑼小鑼列在兩側,中間六面小鼓,四個螺號成一橫排,最後兩面大鼓,鼓手面向鑼、鐃、小鼓隊員們,邊擊邊舞。原地表演時,兩面大鼓列在場後,小鼓、螺號,大鑼依次排在大鼓前,百餘副鐃鈸站成八字隊形,小鑼分別站在鐃鈸隊前。此時,梆絞舞隊可站中間,隨牛拉鼓節奏,邊敲邊舞,以增強氣氛。牛拉鼓表演時,鼓手身著白色中式對襟布衫,外套一件滾有白邊的黑背心,黑褲、黑鞋,系深藍色腰帶,頭包白毛巾,從左肩斜挎一條紅綢帶。雙手各持長約50厘米的鼓槌,邊敲邊舞。動作具有“剛而不蠻,逸而不浮,穩而不沉,狂而不亂,剛中有柔,柔中有剛”的風格。

.

.“剛”是指舞者動作乾淨利落,剛勁有力·,在做“單劈槌”、“單劈單花”等動作時,晃手快,轉身疾,溧亮的甩頭動作,堅實的弓步亮相,都富有鮮明的造型美。

“穩”是舞者動作的練達穩健。每個動律變化既細膩又豐滿,有強烈的節奏感。動作有收有放,有張有弛,連線有序,層次分明。做“單拋槌”、“雙拋槌”時,跳躍適度,穩拋穩接,穩中仍不失熱烈歡樂的情緒,自然地表露出敦厚質樸的性格。

“逸”是指動作英俊瀟灑。舞者在動作的起伏轉折中,運用腰、臂、手、腕、頭、眼神,在千變萬化的姿態中,形成了和諧自然的表演和威武飄逸的形象美。

“狂”是指動作粗獷奔放。舞至高潮時,在揮槌的同一節奏里,百餘副大鐃高舉過頭,按節奏翻鐃,大有排山倒海之勢。在做“雙劈雙槌”和騰空躍於鼓幫上的“金雞獨立”、“回頭望月”等造型時,動作幅度大,跳如飛,站如松,很有股楞勁兒。

整個百餘人的鑼鼓隊員,全由鼓手指揮,牛拉鼓敲的鑼鼓譜,以廣為流傳的【什樣錦】為主。其中分四個鼓頭、四環花樣、兩個主調,鼓頭有【三起三落】、【殺鼓頭】、【單驚鳴】、【乾鼓頭】。敲時,每段可單獨使用,也可連線敲擊或穿插使用。四環花樣有【單劈】、【單槌】、【單過橋】和【雙鈴)。兩個主調包括【乾鼓番】和【四季花)。表演時,鼓手可隨意從鼓頭中選一段做開場,然後轉入四環花樣中某一段。【乾鼓番】用得最多,也是全曲的高潮。【四季花】特點是亮大鑼與【乾鼓番】形成鮮明的對比。

基本特徵

“鹹陽牛拉鼓”特大形秦制高罐鼓,車載大健牛拉之,藝人鼓舞。現在已不用牛了,但大鼓上一定要有牛拉鼓標誌大旗。絕然迥異於它方別域的民間鼓樂,使詩人聞之亢奮,使學者觀之驚詫。

.

.特別是它的恢弘大度的演奏氣氛,會使青少年丹田頓生一股難抑之豪氣,會使耄耋老人心頭久久迴蕩一種原始莊重的古風。“鹹陽牛拉鼓”它是一種氣魄,一種輝煌。這氣魄與這輝煌如日中天,生機蓬勃、震天動地、撼人心魄、動人心魂、有聲有色、威武雄壯、催人奮發。“鹹陽牛拉鼓”的聲威給予我們的震撼與印象,則是生髮於這種厚重歷史感的一種有如熱血沸騰、岩漿涌動的時代的激情與慷慨。這種擊節的器具與方式正是秦人鼓樂的先聲。

傳承譜系

“鹹陽牛拉鼓”昔時技藝以師承傳播,演奏每與社火祭祀相關,演奏“什樣錦”鼓樂曲亦以關中民間俚曲為濫觴,水深土厚源遠流長。傳至鄭明壽一代,

.

.鼓樂成為新時代之民眾藝術,遂使鼓面擴大、鼓壁加高,並被鄭明壽始載置牛拉大車架之上鼓樂舞騰踏,“鹹陽牛拉鼓”由此而得名,鄭明壽亦被譽為“西北鼓王”,浸淫鄉里、影響八方,仕農工商爭相效尤,形制日漸壯闊技藝多彩。威震三秦、享譽宇內,近半個世紀盛行不衰。鄭志文先生不但繼承了父親的“十二花”,而且創新了牛拉鼓花樣繁多高雅的舞蹈動作,擊鼓輕巧嫻熟、動作穩健有力,“剛而不蠻、逸而不浮、穩而不沉、狂而不亂”是其風格。每年正月十五鬧無宵、耍社火時為高蹺隊開路,氣吞山河、排山倒海;埋人驚靈、送殯演時莊嚴渾厚,民間文藝工作者愛其大起大落之鼓點、深沉有力之節奏,穩重大度之作派、翻江倒海之氣勢,以為“秦之魂”,“關中一絕”也。逐尋根求源深入採風,使其載入《中國民族民間器樂曲集成》《中國民族民間舞蹈集成》享永久之榮耀。鄭志文的兒子鄭莉鵬,及三女鄭莉軍、鄭莉娜、鄭莉紅承授其技,已扛起鹹陽牛拉鼓的標旗與時俱進,繼往開來。

相關器具及製品

牛拉鼓

牛拉鼓鹹陽牛拉鼓最早只有一面大鼓,專做的木架,帶輪,用大健牛拉,故叫牛拉鼓。配有大鐃、大鑼、小鑼、馬號、海螺。大鑼有背架,大鐃人員開始就達七、八十人,故牛拉鼓輝宏的場面一開始就氣度不凡。隨著社會的進步,時代的發展,現在鹹陽牛拉鼓,場面規模之大,氣勢的宏偉,絕非同等普通鑼鼓隊能比。現在鼓社有大、小鼓四十面,參與人員有時能達四百多人,平時也在百十多人左右。有各種儀仗標誌旗一百六十面。現在的鹹陽牛拉鼓,除完整的繼承了牛拉鼓的原有曲牌“什樣錦”外,又極認真的在鼓舞方面迅速發展,取得了肯定的成果。

主要價值

“鹹陽牛拉鼓”它當之無愧地已成為一種象徵,一種深深紮根於古都鹹陽及關中這塊歷史與文化厚土之中的生命群的性格、氣質及其文化心理的形象解說和宣洩。“牛拉鼓”絕不僅僅

.

.是“牛拉鼓”,它其實是埋藏於地底下的秦磚漢瓦的聲音,是寬寬暢暢、四通八達關中大道的聲音,是高可觸天、粗可數圍的渭北白楊與旱槐的聲音,是鼓盡丹田之氣,粗獷、剛健、厚重、豪爽,一下子從骨縫、胸腔間炸吼出來的秦腔的聲音,是秦始皇陵兵馬俑]漢諸侯墓三千武士的聲音。振我中華之威,揚我三秦豪氣,為時代貢獻,為祖國爭光。

瀕危狀況

牛拉鼓

牛拉鼓“鹹陽牛拉鼓”創始人鄭明壽,78年亡故,艱難維持到82年,停止了一切活動,傳承中斷了12年。鄭明壽兒子鄭志文94年放棄經商,重新組織起了“鹹陽牛拉鼓社”止今。(但組織形式又還原到解放前的原來形式。)

牛拉鼓

牛拉鼓1、現資金缺乏,為生計經商,活動人員速減。

2、面臨城市拆遷,鼓社社址(解放前至今在鄭志文私人家裡)臨危。

3、“鹹陽牛拉鼓”將要失去生長哺育它的鹹陽老西街群體,處境危急。

4、無訓練場地,後備藝人匱乏。

5、固定資產破損嚴重,活動道具笨重,出行極難。

當前“鹹陽牛拉鼓社”處境危急,各界有識之士呼籲強烈,迫切要求對其搶救保護,刻不容緩,社會各界一致認為,如不加緊搶救保護,“鹹陽牛拉鼓”這一珍貴的民族文化藝術,在短期內瀕危消退,那將對國家民俗文化是一大憾事。

保護計畫

一、主要保護內容

1、牛拉鼓的民俗民間獨特性,始終與民間祭祀,慶典活動結合,與當地人民民眾的活動結合。

.

.2、演奏以“什樣錦”為傳承的套曲音樂,以及鼓與舞的有機結合。

3、大起大落的慶典性演奏風格,以廣場鼓樂為特色的輝煌氣勢。

二、已採取的保護措施

1、“什樣錦”牛拉鼓樂曲。規範化。(文字式)

2、“六招八十八式”鼓舞動作。固定化(圖譜)

3、基本人員固定化。(120名)

4、鼓舞人員多能化。

三、十年保護目標

十年間爭取有一個堅實的,可靠的,招之即來,來之勝任的,有一定技藝的團隊,人員在120名左右。以“愚公移山”的精神,利用寒暑假再培養一批10歲左右的後生,愈多愈好。

四、五年保護工作計畫

2006年鞏固組織機構,鞏固原有隊伍

.

.2007年培訓基地、資金配備打基礎

2008年培訓人才動中練

2009年鞏固人才提高技藝

2010年完成初步培訓構想發揚繼承

五、五年主要保障措施

積極促成政府行為,依靠政府的領導及支持。積極的依靠地方社團,及地方政府的支持。

六、建立機制

在政府指導下,建立名副其實的社團組織機構。