形態和氣味

圖1 饅頭髮霉所產生的“捂包味兒”

圖1 饅頭髮霉所產生的“捂包味兒”牆體如果發霉,就會在牆上長出黴菌,這些牆體黴菌有的在牆面形成黑斑,一塊一塊的,有的長的比較茂盛,一大片一大片的,甚至可以蔓延至整個牆面。生長出黴菌的牆面氣味比較刺鼻,產生一種類似於饅頭髮霉所產生的“捂包味兒”,這種味道其實是空氣中瀰漫著牆體黴菌所釋放的孢子的味道。牆體黴菌的成分比較複雜,大部分都有毒性,長期吸入這些孢子對人體健康十分不利。

生存條件

黴菌屬於真菌,不是細菌,其營養體是多細胞結構的絲狀體,因此把絲狀真菌統稱為黴菌。在自然界中,黴菌通常都是以菌絲進行生長,以孢子進行繁殖。黴菌的生命活動與營養物質、溫度、濕度、氧氣、PH值等因素密切相關。黴菌喜偏酸性環境,好氧,最適宜的生長溫度在25℃-- 35℃之間,在相對濕度90%--100%條件下生長良好,相對濕度降至80%--85%,黴菌生長變得緩慢甚至停滯。只要有可利用的碳源、氮源等營養物質,並且溫度合適,相對濕度大,供氧充足,黴菌就會大量生長,滋生的黴菌最終會對產品造成不同程度的危害。只要控制與黴菌生命活動有關的任何一個因素,黴菌的生長就會受到極大的抑制,產品也就不會受到黴菌腐蝕和破壞。

菌產生原理

1.黴菌的繁殖過程

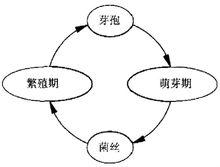

圖2 黴菌在建築環境中的典型生命周期

圖2 黴菌在建築環境中的典型生命周期據研究報導顯示,地球上存在150萬種真菌,其中65000種已經被識別。儘管各類真菌都不相同,但存在於建築中的菌類都有相似的生命周期。真菌的典型生命周期分為四個階段(如圖2所示):芽孢的產生、萌芽期、菌絲長成期、繁殖期。

在萌發期,沉積在建築表面的芽孢處於休眠狀態,一直到它們吸收到足夠的濕氣和營養液後,便開始發育成長。如果建築基體不能提供足夠的水分和營養物質,這些芽孢將不會成長。因此,控制黴菌的生長應在芽孢發育之前,對環境做良好控制。一旦芽孢開始發育,很快就產生短管狀的微生物,這叫做菌絲。在下一階段菌絲的頂端開始生長,並產生很多分枝。菌絲得到濕氣變得越來越粗壯,大量的菌絲和大量枝杈集中到一塊就形成了“菌絲體”。在這個階段,黴菌繼續代謝,並保留了足夠生長所需的水分,這時,它們已經不需要從周圍環境攝入太多水分。由於它們都是從底部向上分枝,當菌絲的上部被切除後,它們能夠重新成長。到最後階段,菌類發育成生殖個體,繁殖新芽孢。

2.黴菌生長的條件

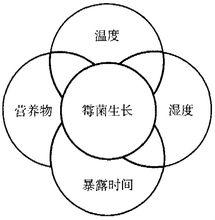

圖3 黴菌生長的必要條件

圖3 黴菌生長的必要條件芽孢在室內外空氣中總是存在的,其含量的多少與季節及室外空氣狀況相關。此外,黴菌的生長擴散,需要良好的周邊環境,包括:能夠附著的建築表面,氧氣,合適的溫度,營養物質,濕氣或自由水。此外,pH值,日光,表面粗糙度,生物體的相互作用,暴露時間等都能影響黴菌的生長 。圖3歸納了促進黴菌生長的四個主要條件。

①合適的溫度條件。黴菌可以在0℃~40℃的溫度范同內生長,而22℃~35℃被認為是黴菌生長的最佳溫度 。大多數建築(特別是空調類建築)通常正好處於這個溫度範圍里。

②必須有水分存在。Grifint在1981指出,黴菌主要吸收溶解在液體中營養物。因此,建築圍護材料中的由於結露所提供的液態水分比其周圍空氣中的所含的水蒸氣,對黴菌的生長更起作用 。牆體中的水分一般由於建築建造過程中帶入,建成後,又因雨水和地下水滲入牆內。此外,空氣中的水蒸氣通過材料擴散或空氣滲透進入牆體。當某一處溫度低於露點溫度時,濕氣從蒸汽態冷凝成液態並積聚下來。國際能源署(IEA)推薦以材料中的相對濕度80%,作為預防黴菌生長的臨界濕含量,後來ASHRAE引用了該標準。有關建築牆體的濕遷移問題,國內外近半世紀來都展開了研究,並取得了一些初步成績 。

③要有足夠的營養供給。每種建築材料中都含有不同程度上的營養物質。Sedlbauer(2001)根據不同建材能提供黴菌生長的營養物水平,將建材分為四個等級。即使是那些不能直接提供營養物的建材(如金屬、塑膠製品等),由於其積累的灰塵可能含有各種微生物代謝物,動植物的殘骸,以及一些脂肪性毛屑,而為黴菌生長提供營養物。現已有很多關於黴菌對無機類建築材料侵蝕的報告。

④暴露時間問題。弄清楚黴菌生長所需的時間是個非常複雜的事情:生長需時取決於溫度、周邊相對濕度、材料的含濕量、日夜交替、空氣流動、環境波動、材質、材質表面特性及其周圍的雜質。 當環境溫度在5℃~5O℃,相對濕度總是在80%以上,數周或數月通常就能引發黴菌生長。

3.黴菌生長情況的危險程度的等級劃分

在建築物理學領域,黴菌生長情況的危險程度,通常按可視與不可視劃分。Viitanent(2000)提出七等級黴菌生長指數,Sedlbauert(2003)則採用六個等級區分黴菌生長的劇烈程度,如表1所示。其中,黴菌生長指數可與前面介紹的黴菌生長周期相對應。

| 表1 黴菌生長指數及劇烈度 | |||

| 黴菌生長指數 | 鑑定標準 | 黴菌生長劇烈度 | 表現特徵 |

| 0 | 不生長(芽孢處於休眠狀態) | 0 | 未發現任何黴菌 |

| 1 | 用顯微鏡能看到少許黴菌(菌絲形成初期) | 1 | 只能用顯微鏡觀察到有黴菌存在 |

| 2 | 用顯微鏡能明顯看到黴菌的存在(黴菌覆蓋率超過10%) | 2 | 肉眼可見黴菌存在 |

| 3 | 肉眼能看到少許黴菌(有新的芽孢繁殖) | 3 | 可明顯看見黴菌存在 |

| 4 | 肉眼可以清楚地看到黴菌(肉眼可見黴菌覆蓋率超過10%) | 4 | 大量黴菌存在 |

| 5 | 大量的可見黴菌出現(肉眼可見黴菌覆蓋率超過50%) | 5 | 黴菌密集,覆蓋面大 |

| 6 | 大量密集的黴菌出現(黴菌覆蓋率超過100%) | ||

種類

牆體黴菌的種類繁多,如根霉,黑曲菌,青黴,支頂孢屬菌,交鏈孢屬菌等等。日本曾對多地內裝修材料取樣調查結果,得出典型黴菌菌種特徵,如表2所示。其中,有的有致癌性,有的可以引起皮膚病,有的可以引起哮喘,且放出強烈臭味而危及人體。

| 表 2 代表性黴菌及其特徵 | |

| 種 類 | 特 征 |

| 芽枝霉屬菌(Cladosprium) | 呈綠色、褐色,生活力旺盛。可見於瓷磚接縫、嵌縫、聚氯乙烯塑膠壁紙、塗裝面、粘結面、纖維壁紙面等處。可引起哮喘、皮膚病並放出強烈臭味 |

| 支頂孢屬菌(Acremonium) | 淡茶色黴菌,可見於聚氯乙烯塑膠壁紙、瓷磚接縫、砂漿、橡膠等內 |

| 青黴屬菌(Penicillium) | 一般稱為青黴,呈青、淡紫、黃綠等顏色。常見於聚氯乙烯塑膠壁紙、粘結劑、環氧樹脂、氨基甲酸乙酯塗飾面等處 |

| 木霉屬菌(Tricoderma) | 綠色黴菌。常見於砂漿、氨基甲酸乙酯、塗飾面、環氧樹脂中 |

| 交鏈孢屬菌(Altenaria) | 灰黑、綠黑色黴菌。常見於砂漿、氨基甲酸乙酯、塗飾面、聚氯乙烯塑膠壁紙等處。可使塗膜、塑膠變質 |

| 麴黴屬菌(Aspergillus) | 有黑黴菌、工程黴菌等。在工程黴菌群中,有著名的麴黴菌,它有發霉性毒素 |

| 金霉屬菌 (AureobasidiumPullualans) | 在釀造廠附近常見的黴菌。像黑煙附著那樣,使霉變部位變得漆黑。可見於聚氯乙烯塑膠壁紙、塗飾面、瓷磚接縫等處 |

危害

長時間待在受牆體黴菌污染的室內環境中,人們會表現出不適感,症狀最多的是頭痛、胸悶、鼻炎、咽頭炎、易疲勞、煩躁、皮膚過敏反應等。微生物能夠釋放易揮發性有機物質(Microbial Volatile Organic Compounds,mVOCs),有刺激性氣味、刺鼻、刺眼流淚,mVOCs還會導致鼻出血、誘發氣喘和嚴重的哮喘等。

牆體黴菌可導致牆面凹凸不平,膚層腐蝕,裝飾層脫落,起泡,同時建築材料變軟、粉化,保溫材料性能降低。可見,黴菌的存在影響建築美觀的同時,損壞建築結構,對建築的使用年限造成嚴重威脅。

控制生長措施

根據芽孢繁殖的四個條件,理論上只要控制其中任何一條就可以控制牆體黴菌的繁殖,但在恆為建材有限公司大量的研究和實踐過程中發現,要想控制其中的一條就達到徹底的牆體防霉、除霉效果幾乎不可能,須儘可能的參考以下一系列措施來綜合防治牆體黴菌。

①保持室內牆壁及家具的清潔衛生,減少牆體黴菌生長所需的營養物。

②濕度控制手段。

根據黴菌繁殖必須具備的條件,對黴菌污染源的控制可以通過控制建築物及其圍護材料的溫度和濕度來實現。事實上,一年四季建築物內的溫度正好處於適於牆體黴菌生長的範圍 ,而“營養物質”也總是存在的,因而控制水分進入建築物內部被認為是最現實、最有效的預防和控制牆體黴菌的方法。

1989年,W.A.Lotz提出了四種控制建築物內濕度的有效途徑:

一是減少室內相對濕度;

二是保持表面溫度在露點溫度以上;

三是使用水蒸氣防護層控制水蒸氣和空氣滲入牆體;

四是防止因下雨和地下水滲牆體。

③採用一種或幾種抑菌防霉劑來改善(同時應該考慮其可能帶來的新的室內污染物的問題)。

④採用抗霉一號的從水泥抹灰層、膩子層到面漆層的三位一體全方位防護,有效增強牆體膚層的各個層面的防霉、除霉效果。

結語

在國外,尤其是美國,牆體黴菌對室內環境及人體危害這一嚴重問題,社會各界已給予較多的關注。幾年前美國哥倫比亞廣播公司有一檔關於牆體黴菌問題的新聞節目,題為“隱蔽殺手”。因此進一步喚起了美國公眾對這一問題的關注。

我國南方地區,夏季氣溫高,相對濕度大,持續時間長。最熱月平均相對濕度為78%~83%,屬典型的高溫高濕區域,牆體易吸收空氣中水分;北方地區冬季嚴寒漫長,牆體冷橋導致的結霜結露很普遍,牆體積水嚴重,牆體受潮、積水後極易產生牆體黴菌,我國廣大南方高濕和北方嚴寒地區的牆體黴菌滋生現象非常普遍,對人們的身體健康和財產造成嚴重危害。

然而,我國有關牆體黴菌以及由牆體黴菌帶來的負面影響問題,很少見到相關的研究報導。為了提高人們對牆體黴菌的認識,改善生活環境,保證良好的室內空氣品質,減少牆體黴菌對建築結構侵蝕帶來的直接經濟損失,希望社會各界相關人士積極進行牆體黴菌防治的理論研討與實驗研究,為國內的牆體黴菌改造行業添磚加瓦。