熱點和地幔柱

正文

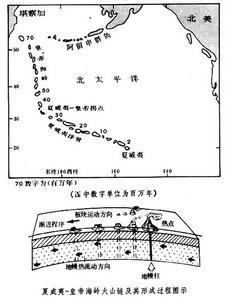

深部地幔熱對流運動中的一股上升的圓柱狀固態物質的熱塑性流,從軟流圈或下地幔湧起並穿透岩石圈而成的熱地幔物質柱狀體,稱為地幔柱,它在地表或洋底出露時就表現為熱點。熱點上的地熱流值大大高於周圍廣大地區,甚至會形成孤立的火山,如非洲大陸板塊內的東非阿法爾區和太平洋板塊內的夏威夷火山區。地幔柱概念是由W.J.摩根於1972年提出。地幔柱理論所根據的事實是,洋底有一系列海山或蓋約特,呈鏈狀的死火山脈,它一端連線著現代活火山,且沿此鏈越遠離活火山其年齡越老。這被認為是岩石圈板塊運動時,固定不動的地幔柱在板塊表面留下的熱點遷移的軌跡而組成的無震海嶺。如夏威夷活火山熱點,因太平洋板塊西移而在洋底留下一條由死火山形成的海山鏈,經年齡值4000萬年的中途島轉折而成向北西延伸的皇帝海嶺,並一直到阿留申島弧西端,年齡也增至7500萬年(見圖)。這條無震海嶺不成一直線,中途島為其拐點,表明太平洋板塊的運動方向在4000萬年前有一次變化。這些無震海嶺巨觀上實為太平洋板塊繞其轉動極作球面轉動軌跡的小圓段。

熱點和地幔柱

熱點和地幔柱導致地幔柱形成的假說還有幾種,如岩石圈板塊因轉動變位而致表面曲率變化,使表層應力變化而開裂散熱,或是岩石圈變冷而開裂,或大斷裂帶導致岩石圈破裂等,甚至也有人認為巨型隕石衝擊也可能成為地幔柱的成因。