濱海抗日根據地八大劇團

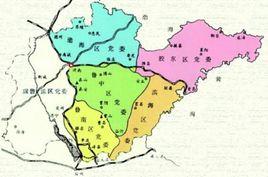

濱海抗日根據地位於山東省東南部沿海和江蘇省東北部地區,為山東抗日根據地五大戰略區之一,大體包括原臨沂地區的日照、莒縣、莒南、臨沭、臨沂、郯城六縣;濰坊市的諸城、五蓮、高密;青島市的膠南、膠州;江蘇的贛榆、新浦、海州、東海等縣市區。1941年5月,濱海抗日根據地的“八大劇團”在淵子崖村舉行了規模宏大的十天文藝會演。據一則資料說,“這年五月,一一五師組織根據地的八大劇團,在莒南縣淵子崖組織了為時十天的聯合演出。可恨的是,演出不但吸引了成千上萬的老百姓,還吸引了大量的日本士兵。附近據點的日軍不僅不開槍,反而三五成群混在老百姓中觀看,有的竟拍手叫好。”(胡兆才《開天闢地·抗戰烽煙》,鷺江出版社,2003年版,第301頁)由於戰爭年代抗日根據地文獻記載非常匱乏,又由於口述史料提供者記憶方面的訛誤,使得這次轟動山東抗日根據地的會演在演出地點、演出時間、參演劇團等問題上有了種種說法。現根據相關的史料,梳理辨析分析如下:

八大劇團會演的地點在是莒南縣淵子崖村,這是比較通行的說法。事實上,這是八大劇團的第一次聯合會演。山東省文化廳的官方說法為:“抗日戰爭時期,沭河以西是日寇占領區,沭河以東是濱海區根據地。沭水縣劉莊鄉淵子崖村(今屬莒南縣)地處沭河東岸,是敵我交錯的拉鋸地帶……1941年春,戰工會教導處與山東省文協組織八大劇團,在淵子崖村舉行了聯台會演。八大劇團是抗大一分校文藝工作團、省婦聯姊妹劇團、一一五師戰士劇社、山東縱隊教導旅突進劇社、突進三分社、魯南黎明劇社、山東抗敵自衛軍宣傳大隊、山東縱隊魯藝宣傳大隊。”(《山東省文化藝術志資料彙編》第13輯,1988年版,第11頁)臨沂市人民政府的官方說法是:“1941年5月中旬,省戰工會教育處與省文協組織抗大一分校文工團、一一五師戰士劇社、山縱二旅突進劇社、省婦聯姊妹劇團、山縱魯藝宣傳大隊、抗敵自衛軍宣傳大隊、突進三分社、魯南黎明劇社等八大劇團,在沭水縣淵子崖村(今屬莒南縣)舉行長達十天的聯合公演,演出《雷雨》《回到前線去》《生產大合唱》《傷兵》《十八勇士》《李秀成之死》等大小劇、節目十餘個。觀眾踴躍,盛況空前。”(《臨沂地區志》,中華書局,2001年版,第1464頁)

戲劇理論界的說法也大致如此,只是在參演劇團方面略有不同。《中國戲曲志·山東卷》記載:“1941年5月17日至27日,由山東省戰時工作推行委員會教育處和山東省文化界救亡協會(山東省文協)主持在莒南縣淵子崖村舉行八大劇團會演。參加演出的有:八路軍一一五師戰士劇社、八路軍山東縱隊魯迅藝術學校宣傳大隊、山東省婦聯姊妹劇團、山東抗敵自衛軍宣傳大隊、山東縱隊教導旅突進劇社、教導二旅火光劇社、魯南黎明劇社、抗日軍政大學一分校文工團。”(中國ISBN中心,2000年版,第45頁)陳潔《民國戲曲史年譜1912-1949》(文化藝術出版社,2010年版,第231頁)的記載與《中國戲曲志·山東卷》完全相同,應該是直接搬用了《中國戲曲志·山東卷》的文字。

戲劇理論界這兩部著作記載的參演劇團均有“教導二旅火光劇社”,而沒有“突進三分社”,該說法缺乏相應的證據。相比較而言,“突進三分社”為“八大劇團”之一的說法更為可信。因為臨沂市檔案館《臨沂歷史上的今天》詳細列舉的八大劇團當時演出的劇目:“5月17目,突進劇社演出《清鄉隊》《回到前線去》;5月19日,魯藝宣傳隊演出《生產大合唱》《大團圓》;5月20日,姊妹劇團與自衛軍宣傳隊演出《南京工人》《傷兵》;21日,黎明劇社與突進三分社演出《小杜家莊》《十八勇士》;5月22日,八路軍一一五師戰士劇社演出《下關東》《馬縣長》及曹禺的名劇《雷雨》;5月23日,抗大文工團演出陽翰笙編寫的大型古裝歷史劇《李秀成之死》;5月27日下午,舉行會演閉幕式,朱瑞、肖華、李澄之等出席,朱瑞在會上講了話。”(臨沂市檔案館《臨沂歷史上的今天》,中國出版社,2006年版,第229頁)這裡明確地指出了“黎明劇社與突進三分社演出的劇目是《小杜家莊》和《十八勇士》。”

值得注意的是,著名歌曲《跟著共產黨走》的曲作者久鳴在《一次敵後的文藝盛會》中說:“為了搞好聯合公演,八個劇團早就做了充分的準備。戰士劇社演出了四幕話劇《雷雨》。自衛軍‘宣大’演出了多幕劇《秋瑾》。一分校文工團演出了歷史劇《李秀成之死》。單獨承擔一個晚會節目的有四個大的劇團,另外四個小劇團,合組兩個晚會,聯合公演同時在一個地點進行,著實氣派不小、熱鬧非凡。”(《在敵後的抗大一分校》中冊,中國物價出版社,1995年版,第461頁)正好印證了小的劇團“黎明劇社與突進三分社演出《小杜家莊》《十八勇士》”的說法。

八大劇團會演地點的第二種說法是在臨沭縣蛟龍鎮的蛟龍灣。事實上這是八大劇團的第二次聯合會演,只是參演劇團跟第一次略有不同而已。當時的情況是:1941年6月,一一五師司令部由莒南移師蒼馬地區,駐在蛟龍灣。7月2日,中共山東分局、一一五師在蛟龍灣召開慶祝中國共產黨建黨20周年大會,羅榮桓出席會議並講話。8月1日,召開“八一”慶祝大會,羅榮桓、朱瑞、黎玉、陳光、肖華等出席會議並講話。同時,八大劇團舉行文藝會演。(臨沂市地方史志編纂委員會《臨沂地區志》下冊,中華書局,2001年版,第1457頁)另據趙東魯、段坤恩、鄭景艾的《戰地黃花》記載:“活躍在沂蒙山區的文藝團體很多,有山東縱隊的魯迅藝術學校宣傳大隊、一一五師的戰士劇社、山東分局的姊妹劇團、抗大一分校的文工團、教導二旅的火光劇社、山縱二旅的突進劇社、魯南軍區的大爐劇社和黎明劇社。1941年8月,上述八大劇團在臨沭縣的蛟龍灣舉行聯合演出。”(《憶沂蒙續集》,山東人民出版社,1985年版,第634頁)支撐這個說法的資料還有《姊妹劇團里的巾幗英雄甄磊》:“1941年8月,山東省軍政領導機關在蛟龍灣鎮組織了一次八大劇團文藝會演。姊妹劇團演出了幾個節目,併合唱了甄磊參與編寫的《參加婦女會歌》,被評為第四名,受到中共山東分局的表揚。”(山東省檔案局《會聚在黨旗下》,山東人民出版社,2011年版,第148頁)。

在八大劇團的兩次會演之間,還有一次“十一劇團聯合會演”。時間是1941年6月。《莒南大事記》的記載為:“繼5月17日八大劇團在淵子崖會演後,又在西嶺泉村省文教、財經大會結束時舉行十一大劇團文藝會演,除參加5月淵子崖會演的八大劇團外,莒南、贛榆、蒼馬3個縣的宣傳隊也參加演出。會演期間,十一劇團聯合向全國文藝界及全國同胞發出通電,抗議國民黨當局摧殘文化的罪行。”盛志良的《韓家湖戰鬥》證明了這一點:“1941年春,贛榆縣抗日民主政府組建了文藝宣傳隊(也叫巡迴教育團),在各區巡迴演出,宣傳抗日救國的道理和民主政府的政策。6月19日,縣文藝宣傳隊參加了我軍‘八大劇團’在莒南淵子崖舉行的聯合公演,並聯合通電全國,抗議國民黨當局摧殘進步文化的罪行。”(《贛榆文史資料》第3輯,1985年版,第70頁)遺憾的是這則資料習慣性地將地點誤為淵子崖。實際上,贛榆縣文藝宣傳隊參加的正是莒南縣西嶺泉村的“十一大劇團文藝會演”。

因此說,八大劇團是在莒南縣的淵子崖和臨沭縣的蛟龍灣分別聯合會演了一次,這中間又加了一次莒南縣西嶺泉村“十一劇團聯合會演”。所以。依據不多的資料而偏執地肯定一處的說法都是不科學的。

另外,各類資料中關於八大劇團的演出時間、演出地點和參演劇團的記載舛誤很多,現根據資料出版的時間順序簡單梳理如下:

1.葛一虹主編的《中國話劇通史》說:“1941年3月,在濱海區莒南縣的劉家和村舉行了八大劇團聯合演出,這是山東根據地早期劇運的一次盛會。”(文化藝術出版社,1990年版,第306頁)這裡將演出時間誤為“1941年3月”,演出地點誤為“劉家和村”。

2.山東省黨史專家崔介的《補闕集》說:“(1941年)8月,八大劇團會演的時間應為夏初六月間,地點是在板泉崖附近之淵子崖,絕非蛟龍汪。”(山東省新聞出版局,1995年版,第171頁)這裡將演出時間誤為“1941年6月”,並且否認了在臨沭縣蛟龍灣的“八大劇團會演”。

3.《沂蒙山小調》作者之一阮若珊的《沂蒙探親記》說:“陪我同去的費縣文化館的王言暢也是1940年參加魯南八大劇團會演的老戰友,我倆便回憶起了《沂蒙山小調》。”(《在敵後的抗大一分校》下冊,中國物價出版社,1995年版,第236頁)這裡將會演時間誤為1940年。

4.羅東進的《我的父親羅榮桓》中說:“1941年6月間,在莒縣南部的板泉崖劉家河組織了一次八大劇團的聯合公演。搭了戲台,點上汽燈。幾個劇團都演了大戲,如《雷雨》《第五縱隊》《李秀成之死》等,連演了十天。”(遼寧人民出版社,2003年版,第123頁)這裡將會演時間誤為1941年6月,將會演地點誤為“板泉崖的劉家河”。

5.王傑的《從太行到沂蒙》中說:“1941年初,在莒南縣淵子崖村,舉行過一次八大劇團聯合公演,這是山東在抗日戰爭時期一次空前規模的戲劇演出盛會。參加的劇團有:115師戰士劇社、山東縱隊魯藝宣傳大隊、姐妹劇團、抗敵自衛軍宣傳大隊、山東縱二旅突進劇社、教二旅火光劇社、魯南黎明劇社和抗大文工團。我參加演出的劇目是《李秀成之死》,這是一次大型古裝歷史劇的演出。(《螢火集》,學林出版社,2009年版,第15頁)這裡將會演時間誤為1941初。“教二旅火光劇社”取代了“突進三分社”。

6.張桂林的《齊魯樂語》中說:“1941年5月,山東抗日根據地的八大劇團(抗大一分校文藝工作團、山東縱隊魯藝宣傳大隊、一一五師戰士劇社、山東縱隊教導旅突進劇社、魯南火爐劇社、山東分局姐妹劇團、抗敵自衛軍宣傳大隊、教導二旅火花劇社)舉行聯合會演,這是山東解放區音樂工作者的一次大聚會,大檢閱,轟動一時。”(齊魯書社,2009年版,第133頁)這裡將魯南軍區的“大爐劇社”誤為“魯南火爐劇社”;“姊妹劇團”誤為“姐妹劇團”;“教導二旅火光劇社”誤為“教導二旅火花劇社”。

根據以上資料的梳理與辨析,濱海抗日根據地的八大劇團會演應該進行如下的準確表述:

1941年5月17日至27日,由山東省戰時工作推行委員會教育處和山東省文化界救亡協會(山東省文協)主持在沭水縣(今莒南縣)板泉區淵子崖村舉行“八大劇團”聯合會演。八大劇團分別是抗大一分校文藝工作團、省婦聯姊妹劇團、一一五師戰士劇社、山東縱隊教導旅突進劇社、突進三分社、魯南黎明劇社、山東抗敵自衛軍宣傳大隊、山東縱隊魯藝宣傳大隊。這次會演轟動了當時整個濱海解放區。中共山東分局機關報《大眾日報》於1941年5月25日和6月4日分別報導了公演與閉幕的訊息。這次會演與1941年6月在莒南縣西嶺泉村的“十一大劇團”聯合會演和1941年8月在臨沭縣的蛟龍灣的“八大劇團”聯合會演,都是山東戲劇運動史上的盛會,也是全國抗日戰爭根據地規模巨大的三次戲劇會演。它對於提高戲劇的演出水平,開展農村戲劇運動,鼓舞根據地軍民的抗日決心,都起了很大的推動作用。

作者簡介:宋希芝,女,1975年生,山東臨沂人,臨沂大學文學院副教授,文學博士,碩士研究生導師。在《藝術百家》《東嶽論叢》《戲曲藝術》等發表論文30餘篇。著有《戲曲行業民俗研究》(山東人民出版社)。