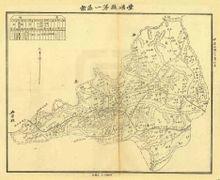

歷史

明朝屬潮州府海陽縣豐政都,設有潘田司巡檢,清乾隆三年分拆併入新置豐順縣,仍隸屬潮州府。潘田現境由原來民國時的潘田鄉和潘仙鄉部分村落組成。 1980年前,潘田仍為人民公社。1983年冬全縣撤社並區後稱為區公所,1986年10月改為鎮建制。 1988年隨豐順縣劃入梅州市。

地理

鎮周圍四面環山,中間成高山小平原,整個地勢由中間向四面傾斜,屬丘陵地帶,南北兩溪及吉畲溪流經鎮域,注入韓江。屬亞熱帶季風氣候區,氣候溫暖清爽,光照充足,雨量充沛,四季常青。

區劃

潘田鎮

潘田鎮2013年統計用區劃代碼和城鄉劃分代碼

| 代碼 | 城鄉分類 | 名稱 |

| 441423112199 | 121 | 潘新社區居委會 |

| 441423112200 | 121 | 潘田村委會 |

| 441423112201 | 122 | 中心村委會 |

| 441423112202 | 220 | 填江村委會 |

| 441423112203 | 220 | 松柏村委會 |

| 441423112204 | 220 | 流坑村委會 |

| 441423112205 | 220 | 石坑村委會 |

| 441423112206 | 220 | 華亭村委會 |

| 441423112207 | 220 | 集群村委會 |

| 441423112208 | 220 | 鐵坑村委會 |

| 441423112209 | 220 | 新東村委會 |

| 441423112210 | 220 | 上吉村委會 |

| 441423112211 | 220 | 新南村委會 |

| 441423112212 | 220 | 新聯村委會 |

人口

潘田鎮

潘田鎮全鎮總人口39289人,下轄1個居民委員會和13個村民委員會,97個村民小組。

潘田鎮分上鄉北溪、下鄉南溪兩部分。上鄉北溪有陳、張、劉、馮、胡五大姓,約5000多人。下鄉南溪有大姓——陳林複姓,本地約 7000多人,另有部分遷居至揭陽,人口約5000,另外還有姓辜、朱、廖、吳、簡、薛、范、杜、何、鄭、詹、余、林、等,但人數不多。

潘田鎮的居民是客家人,說客家話 (潘田聲),聲調較平,稱潘田聲。與周邊豐良、留隍、黃金的客家話有較大的差異,不像梅州市區(含梅江區、梅縣區)梅城口音的梅州話聲般高亢(尖)和起伏。

礦產

主要礦產資源有森林、水力、礦產(以瓷土、高嶺土、鉛鋅礦、銅礦、錫礦為主),礦產資源分布廣、品位高,有較好的開發前景。

交通

本鎮交通方便,兩條過境公路,貫穿潘田的東西和南北方向,距梅州市區的梅城約96公里,距豐順縣城28公里(省道S224東潘線),或49公里(省道S334豐柏線),距206國道僅10餘公里。全鎮13個行政村已全部實現村道硬底化。由於我鎮是地緣優勢突出,通信、郵政、工商等部門均在我鎮設立分局。通信、有線電視網路覆蓋全鎮。基礎設施不斷完善,可充分保證用水、用電問題。

經濟

農業

2003年全鎮糧食種植面積39342畝,單產355公斤,總產8611噸。確立了“ 春煙、夏薯、秋甜(玉米)、冬菌”的農業發展模式,認真實施以發展5000畝烤菸、5000畝超甜玉米、50000平方米食用菌為主要內容的“三個五”工程。全鎮實現農業總產值7520萬元,比上年增長6.0%。全鎮種植烤菸1800畝、甜玉米1200畝、食用菌8000平方米、蔬菜3000畝、西瓜300畝、冬瓜325畝、辣椒30畝、其它經濟作物980畝。實現種植戶戶均增收760元。

工業

全鎮共有電業企業3家,裝機容量1200千瓦的白墳鋪電站、320千瓦的填新電站和裝機容量640千瓦的圓潭電站。2003年發電量618萬千瓦時,銷售收入達186萬元。全鎮共有規模大小不等的酒廠60多間、米粉廠120多家,總產值達850萬元,積極引薦企業老闆前來考察酒廠改造。資源主要有:森林、水力、礦產(瓷土、高嶺土、鉛鋅礦、銅礦、錫礦為主),成功與梅州市梅縣區嘉發實業發展有限公司簽訂了三個礦點探勘開採意向書。堅持“工業富鎮”的工作思路,引進了汕頭客商到該鎮創辦了“恆興”毛織廠,根據本鎮實際,確實抓好電業企業轉制前期各項工作,依期做好了全鎮11個行政村的農網改造。

社會事業

基礎設施

潘田鎮已完成了省道17公里、縣道14公里(占全縣八分之一)的改造任務。改造了19公里行政村道,17.7公里自然村道水泥硬底化,實現村村通公路的目標。多方籌集資金208萬元鋪築白墳鋪至新東村公路5.28公里;投入150多萬元鋪築了新南至上吉主村7公里、新聯水口至石合2公里、朱禾壢1.2公里水泥硬底化及新東至上吉3公里縣經濟線的改造;填江太洋至鐵坑1.5公里行政村道,完成集群百旺洲村道路基擴寬工程。爭取省水利廳支持50萬元搞好了華亭水庫除險加固工程,完成了籌建雞濟坑水庫前期勘測工作。啟動了投資40萬元完善自來水蓄水工程和管線改造,完成新聯石合265畝耕地整理區三面光1900米圳道、陂頭和地表整理工作。在爭取泰國豐順會館捐資40萬元及有關部門的支持、外出鄉賢的捐資,完成了造價96萬元的衛生院門診大樓建設的基礎上,又爭取華僑捐資7萬多元完善衛生院大門及附屬設施。圩鎮建設方面,投入20多萬元,解決了圩鎮二十多年來沒有解決的排水、排污問題和街道硬底化工程。郵政通信事業保持快速發展。實現了全國郵蓄通存通取。全鎮固定電話裝機容量3500門,普及率達63%,開通了ADSL寬頻網際網路。

文教衛生

潘田鎮客家鄉村風光

潘田鎮客家鄉村風光努力實施教育強鎮戰略。著力抓好薄弱學校改造,新建了僑捐20多萬元的潘田二中“泰華樓”、160多萬元的松柏一校、40多萬元的華峰學校、20多萬元鵬港學校,全面完成全鎮13間薄弱學校改造13000多平方米,超額完成改造任務6500平方米的200%。教育教學取得顯著成績。2003年中考上重點線人數達64人,其中朱乃偉同學不僅以總分679分獲得全市第一名,綜合成績躍居全縣第三名。啟動了投入270萬元潘田中學危房改造,完成中心國小學校布局結構調整征地工作。有線電視設施進一步完善,線路不斷延伸,實現了“村村通”。衛生院“一無三配套”工作已得到落實。鎮、村計生服務網路、“一校兩室三欄”設施得到完善。

2013年通過整合教育資源,潘華國小和潘田二中合併為九年一貫制學校——潘田第二學校,既解決麻雀學校存在的問題,又方便了華亭片三鄉學生就近上學。

紅色文化

潘田起義

1928年2月4日,在中共豐順黨組織與廣東工農革命軍東路第10團聯合組織下,豐順赤衛隊1000餘人與第10團一部發起攻占潘田的起義。

豐順潘田圩位於縣城與黃金、留隍兩區之間。潘田圩的地主惡霸依仗潘田鄉民團鎮壓當地人民,十分兇殘。鄉民團勾結豐順縣城的國民黨武裝,變本加厲的欺壓百姓。潘田農民多次要求工農革命軍東路第10團消滅潘田的國民黨武裝聯防。豐順赤衛隊在1928年初春取得了攻打龍溪、黃金兩處的勝利後,潘田區的農軍深受鼓舞,一致要求同東路第10團一起攻打潘田。中共豐順黨組織領導黎鳳翔與東路第10團團長鄭興應潘田農軍的要求,制訂了攻打潘田的計畫,並得到了東江特委的批准。駐潘田鄉的民團人多,武器較好,攻打潘田是東路第10團建立以來遇到的一次較大規模的戰鬥。事前經過了認真的準備,在農民中選出1000多人經過動員訓練,並預先布置人員秘密潛伏進潘田圩。1928年2月4日拂曉,東路第10團團長鄭興親自率領隊伍,在當地1000多名農民民眾的配合下,分兩路向潘田鄉團防發起進攻。國民黨潘田鄉團防的團丁們先是憑藉炮樓抵擋一陣,隨後即抱頭鼠串。

起義隊伍斃、傷反動武裝76人,繳獲武器一批,占領了潘田鄉公所。並打開地主惡霸的糧倉,放糧救濟貧苦農民過元宵節。同時宣布成立潘田鄉蘇維埃政府,李鳳翔、陳仕珍、陳英喬等6人為領導人。當天,由鄭興、蔡若愚簽署第10團軍事委員會第59號布告,宣布:“本軍在中國共產黨領導下,其唯一目的即在舉行土地革命。” 民眾歡欣鼓舞,隨後各鄉農會也陸續恢復。

在潘田起義中,共產黨人建立起豐順縣第1個區鄉蘇維埃政府,鼓舞了全縣人民向反動派進攻、開展土地革命的鬥爭勇氣。

領導班子

楊昆(黨委書記、人大主席):負責黨委、人大全面工作。

巫銀海(黨委副書記、鎮長):負責政府全面工作,督促政府機關工作制度及財務、內務管理制度的落實。

徐顯楓(黨委委員、紀委書記):分管紀檢監察、郵政、電信、供電、經管工作。

陳武生(黨委委員、副鎮長):分管財稅、財貿、安全生產、消防、企業、教育、生豬管理工作,兼任財政結算服務中心主任。

陳建忠(人大專職副主席):主持人大日常工作,分管統戰、僑務工作。

李春雄(黨委委員、武裝部部長):分管武裝、民兵、環境治理、環保、協管消防工作。

劉偉光(黨委委員):綜治、信訪、維穩、政法、勞保、農村合作醫療、規劃、城建、協管消防工作。

陳永國(黨委委員):分管黨政辦、檔案、統計、工商、物價、應急管理工作。

張春梅(黨委委員):分管黨群、組織、人事工作。

鄭武玲(黨委委員):分管宣傳、精神文明建設和工、青、婦、文化、有線電視、科技、體育、旅遊、新農村建設工作。

羅振鴻(副鎮長):分管農業、計生、衛生、食品安全、打假、藥監、民政、殘聯工作。

陳雄偉(副鎮長):分管國土、水利、林業、交通、公路、扶貧、礦山、老區建設工作。

著名人物

陳其銓,書法家,台灣中華弘道書學會永久會長、台灣中國書法學會理事長;

黃馮明,民國廣東將領,有諸多著作與譯作。