地理

繁華漢口

繁華漢口今之漢口,原與漢陽相連,名曰漢口鎮,是漢陽府下漢陽縣屬地。即使在明成化年間漢江改道,兩地以河為界後,漢口也一直屬漢陽府管轄,至1899年(清光緒二十五年)設立夏口廳,漢口始與漢陽分治。因此,漢口一直沒有如漢陽、武昌那樣環繞四周的古城垣。實際上,漢口並不是武漢的一個區,而是由三個主要區組成的一塊區域。

據潘新藻《武漢市建制沿革》的考證,漢口曾有過5個堡壘:楊口壘、白陽壘、牛湖堡和兩個漢口堡。

1949年以後,“漢口”不再是一個官方的行政區劃名稱。這一點,漢口與武昌、漢陽不同。武昌、漢陽至今仍是區級行政區劃的名稱,而漢口被分割為江岸區、江漢區、礄口區,實際上東西湖區位於張公堤以外,並不屬民國時期的漢口市,原屬漢陽縣,1964年析置建區。同時,漢口也是武漢市市委市政府以及其他市級政府部門的所在地。

漢口包含但不限於以下街道:漢正街、江漢路、解放大道、中山大道、武勝路、吉慶街、沿江大道、京漢大道、發展大道、建設大道、黃浦大街、一元路、二曜路、三陽路、四唯路、五福路、張公堤、香港路、台北路、澳門路、民生路、金山大道、東吳大道、二雅路、三秀路、四明路、五環大道、六順路、七雄路、八方路、九通路。

漢正街是漢口歷史上最早的中心街道,是萬商雲集、商品爭流之地。長江最大的支流漢水,發源於陝西省,由此附近注入長江,

今日漢口

今日漢口雖然中華人民共和國的各級政府行政建制中,從來沒有漢口這個 區劃,但是在一些系統之內還是常常將它們在武漢市的機構冠以“漢口”二字。例如特等站漢口火車站(除此之外另有武昌火車站、武漢火車站),水利系統的漢口水文站等等。“漢口路”則因漢口在晚清和中華民國時期的顯赫地位,在全國依舊隨處可見。

漢口從它形成之日起,就與商業緊密相關。直至今日,漢口只是武漢市區長江西岸漢江北岸區域“礄口,江岸,江漢”三區的統稱,沒有行政上的稱謂了,但仍然是武漢市和中國中部地區的商業中心、金融中心和交通運輸樞紐。

地標建築

江漢關

江漢關大樓

江漢關大樓江漢關大樓為全國重點文物保護單位,位於漢口江漢路和沿江大道的交匯處,其正門朝東,左側與沿江大道平行。1861年,英國政府根據《中英天津條約》第10款,迫使清政府將鎮江、九江、漢口闢為對外貿易口岸,並分設海關。漢口海關——江漢關於1861年11月成立。1922年11月4日,江漢關成立60周年時,於該樓舉行奠基典禮。

1924年1月21日落成。由英資思九生洋行設計並監督,上海魏清記營造廠承包。大樓占地1499平方米,建築面積4009平方米,總高度46.3米,鐘樓頂端高出地面83.8米,為武漢當時最高建築。

江漢關大樓無論從外觀還是建築質量,都堪稱當時國際先進水平。它是中國走向半殖民地、半封建社會的產物;也是中國從閉關走向開放的載體。它不僅是漢口開埠的見證人,還是武漢滄桑歷史的紀念碑,更具有重要的歷史價值和建築藝術價值。

佳麗廣場

江漢路

江漢路位於武漢市商業中心地帶中山大道江漢路,是一座集購物、辦公、金融、餐飲、娛樂等於一體的大型綜合性建築,是武漢市的標誌性建築。

1997年7月28日,佳麗廣場主體結構完工。251.44米高度,使其成為當時武漢第一高樓。據了解,佳麗廣場占地面積達17萬平方米,總建築面積為31萬平方米,總耗資15億元人民幣。

民生銀行大廈

中國民生銀行大廈

中國民生銀行大廈中國民生銀行大廈,曾被名為“武漢國際證券大廈”,自1998年開工建設以來歷時總計12年。武漢民生銀行大廈總高度為325米,共68層,於2010年12月18日正式投入使用,是武漢市目前建成的最高建築,也是華中地區第一高樓。武漢民生銀行大廈是中國中部地區最高的大樓,地下3層,地上68層,樓層總標高為283.3米,建築總高度333.3米,總建築面積約15萬平方米,位於武漢市漢口新華路396號。其中主樓11至66層為寫字樓,68層為觀光層,其中9層、25層、44層、67層為設備層,地下三層,共有約128個停車位。該樓分南北兩個裙樓,包括民生銀行

門市、宴會廳、多功能會所和網球場、證券交易所、中西餐廳、游泳池等,目前該項目是武漢市最高的甲級寫字樓。

漢口江灘

漢口江灘

漢口江灘漢口江灘位於長江武漢市區西北岸,面積160萬平方米,與沿江大道景觀相鄰,與龍王廟景點相連,與江漢路步行街相接,與黃鶴樓景區相望,與長江百舸爭流相映,構成武漢市中心區獨具魅力的景觀中心。

江漢路步行街

江漢路夜景

江漢路夜景江漢路位於漢口中心地帶,南起沿江大道,貫通中山大道、京漢大道,北至解放大道,全長1600米。寬度為10至25米,是武漢著名的百年商業老街。

從沿江大道看步行街,江漢關、日清銀行相峙左右。作為武漢近代標誌性建築,江漢關莊重典雅的古典風格,從石材的色澤里,從科林斯柱精緻的毛茛葉中,濃濃地散發開來。房屋維修的建築師對它的評價是:一座有生命的龐大藝術品。

徜徉在江漢路,台灣銀行、上海銀行、大清銀行用一塊塊石頭建成的樓房,花飾精巧,線型曲美,繁富整飭,堪稱奇妙絕倫。熟悉江漢路的老人說,江漢路是武漢二十世紀建築的博物館,任何其他地方都無法複製。

除了老建築,江漢路步行街上的銅像也是一大特色。包括百年老店精益眼鏡的驗光老人,武漢美食熱乾麵的撈麵師傅,夏日休閒的象棋對弈者等。這些帶有濃重武漢特點的形象,成為記載武漢變遷、人文生活和民生萬象的符號。

歷史沿革

漢口以前並不叫漢口,叫江夏。那么,“漢口”這個叫法又是么樣來的呢?

江夏這地方在漢水、長江交匯之處,水上交通極為方便,都說是九省通衢。大約在清朝康熙年間,各地的生意人紛紛來到江夏做買賣,這裡就漸漸繁榮起來。長堤街、漢正街、花樓街這些重要街道也相繼建成了。

當時,由於交通條件,來江夏做生意的大部分是本省的商人;外來客商中,要算陝西來的商人最多。因為,江夏是漢水流入長江的出口處,而漢水的發源地又正好在陝西,因此,陝西的商人來江夏是再方便不過了。當時在他們中間流傳這樣一首歌謠:“要做生意你莫愁,拿好本錢備小舟,順著漢水往下走,生意興隆算漢口。”陝西人就開始把江夏叫漢口。他們說:漢口、漢口,就是漢水的出口。

久而久之,這種叫法漸漸成了習慣,都覺得比叫江夏更為合適。因此,“漢口”就成了正式的叫法,江夏這個稱呼曉得的人倒不多了。

漢口作為地名在史籍上出現。今天的漢口其實只有500餘年歷史,始於明代成化年間的漢水改道。漢水原來從龜山南邊注入長江,成化年間其主流則從龜山北的集家嘴注入長江。漢水改道後的低洼荒洲地帶,至清嘉慶年間發展成為與河南朱仙、江西景德、廣東佛山並稱四大名鎮之盛譽的漢口。漢口自鴉片戰爭後開埠通商,在武漢市漢口沿江大道中段,江漢路以北、麻陽街太古下碼頭以南、中山大道東南的濱江地段,有一塊約2.2平方公里的土地,這裡哥德式、洛可可式、巴羅可式等歐式建築一應俱全。這便是19世紀60年代至20世紀上半葉漢口租界的遺存,按地理方位從西南向東北排列,分別為英、俄、法、德、日5國租界。漢口租界的數量僅次於天津,居全國第二位,面積僅次於上海、天津,居全國第三位,其影響力位列內地各外國租界之首。外國列強根據不平等條約,在租界實行獨立於中國政府的行政系統和法律制度之外的另一套制度,成為國中之國,但在客觀上也推動了武漢的近代化進程,在城市規劃、城市基礎設施建設以及城市交通、公共衛生管理等方面,給我們留下了許多可資借鑑的經驗。

由來

1861年3月7日,英商上海寶順洋行行主韋伯、英國官員威司利、通事楊光讓及隨員45人,乘英國輪船到達漢口,會見官文,要求通商,並在漢口委託都司李大桂代覓棧房一處,每年議給房主租金400兩。隨後留下通事及數名隨員,韋伯和威司利等仍回上海。3月11日,英國駐華海軍司令賀布、駐華使館參贊巴夏禮率領一支由4艘軍艦、幾百名水兵組成的艦隊到漢。3月12日,賀布率軍艦2艘從漢口溯江上行至洞庭湖邊的岳州,後於16日返漢。賀布、巴夏禮於16日在官文所派炮隊保護下沿漢水上行。注意,英國人曾“沿漢水上行”,這樣,龍王廟就是他們的必經之地了,選擇這個扼兩江匯合的咽喉之地建立租界,似乎也在情理之中。3月20日,賀布、巴夏禮等一行會同漢陽府進行實地查勘,劃定租界界址。3月21日,巴夏禮至湖北藩司衙門,與湖北布政使唐訓方訂立了《漢口租界條款》。注意,從16日沿漢江上行,到20日查看定界,似乎也有往復交涉的時間。再查《漢口租界條款》原文,其中記載,1861年3月20日,中英雙方實地“查勘,定準漢口鎮市以下街尾地方,自江邊花樓巷往東八丈起,至甘露寺江邊卡東角止,量得共長二百五十丈,進深一帶一百一十丈”為租界範圍。該條款最後記載,“立約之日,本參贊、本司當面言明,所定此地界址,不能越花樓巷之西一帶再租,免礙鎮市鋪屋。嗣後各國來漢租地,自必一律辦理。”注意,這裡雙方再次申明,“所定此地界址,不能越花樓巷之西一帶再租,”是否就是因為雙方已經為龍王廟之地爭執過一番了呢?最有意思的是,“嗣後各國來漢租地,自必一律辦理。”好像是說,龍王廟之地,既然不租給英國,那以後一樣也不能租給別的國家。

租界慣例

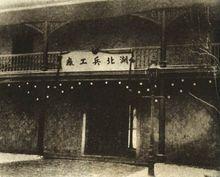

平漢路車站(民國)

平漢路車站(民國)另外,從當時設立租界的慣例來看,一般是不能設在繁華地段的。一是清政府強調不能“華洋共處”,以免中外糾紛不斷,或國人受到外國人的教唆“學壞”;二是買地、拆遷很麻煩,費用會增高。而花樓以下沿江地段,當時比較荒蕪,符合政府的條件;英國人也能接受,因為足夠長的岸線有利於軍艦和商船的進出,荒蕪的地段也有利於按照西方的標準建設新的城市。再看後來,英租界設立後的次年,1862年法國也在漢口派駐了領事。據史料記載,1863年,法國駐漢領事曾要求清政府飭令湖廣總督將漢口龍王廟地方交領事轉租於法國商人,遭到清政府拒絕。注意,法國人也打過龍王廟的主意!而清政府拒絕的有力理由,很可能是拿出與英國訂立的《漢口租界條款》上面的規定:“嗣後各國來漢租地,自必一律辦理。”

外商雲集

又過了兩年,1865年,法國終於從清政府得到漢口租地的承諾,但卻是在英租界以下、漢口城牆內的土地--確實沒有“越花樓巷之西一帶再租”。而在實際上,60--70年代,法國國內爆發巴黎公社革命,對外又忙於侵略印度支那、中法戰爭等,漢口法租界一直沒有建立起來。直至甲午戰爭後,日本侵占遼東半島,俄、德、法三國干涉還遼“有功”,漢口法租界才於1896年建立起來。

漢口地名的中英文郵戳

漢口地名的中英文郵戳西方列強憑藉種種政治特權和經濟、技術優勢,紛紛來漢開設洋行,創辦工廠。既傾銷洋貨,又利用內地廉價勞動力和原材料,加工農副產品運銷國外,同時直接生產商品占領中國市場。沿江租界地區先後有8國商人建立銀行,開辦匯兌、信貸、儲蓄存款、買賣貨幣、發行鈔票等業務。這些外國銀行80%建立於清末時期,少數建於民國前期,1920年達到18家。最早在漢開設銀行的是英國的麥加利銀行,它於1863年率先來漢在英租界設立分行,隨之英國又開設匯隆、滙豐、麗如、利生銀行共5家。美國有花旗、友華、萬國銀行3家,日本有正金、住友、漢口銀行3家,還有德、俄、比利時、義大利、法國等國開辦了德勝、清華、華比、義品、東方匯理銀行等。在眾多的外國銀行中,歷史悠久,業務最活躍,勢力最大,作用最突出的要算滙豐銀行。

經濟中心

隨著外國銀行越開越多,漢口成了帝國主義經濟侵略的中心,它們使外商洋行獲得資金融通的便利,經營超過其本身營運資金許多倍的業務。1902年漢口進出口貨物共值10032.1萬兩白銀,1910年增加到15219.9萬兩白銀,漢口外匯行情完全由外國銀行操縱。漢口海關關稅也由英國滙豐銀行控制,英國以滙豐銀行為海關金庫。

舊時的舞場手工業發達,以造船、冶金、鑄造錢幣為主,武昌的陶瓷名叫影青瓷。另外,在武昌最值得一提的事情就是黃鶴樓的屢次興廢,從三國時代至今已歷十餘次,每次重建都呈現出不同的風貌,反映出各個不同時代的建築風格和特點。

作家方方在《漢口的滄桑往事》里這樣寫道:“優越的地理位置,便利的交通條件和原本形成的商業基礎,使得漢口成為洋人眼中的熱土。一經開埠,洋人紛至沓來,及至租界圈定後,漢口一時洋行林立。”

據史料記載,19世紀漢口開埠後,外國資本紛紛進入漢口開設洋行。據史料記載,到20世紀初,漢口洋行一度超過百家。

隨著武漢解放,洋行也成了歷史。有些洋行改頭換面,用作他用;有的洋行舊址依舊在,開辦起新的業務;還有的在城市拆遷改造建設中消失,永遠成為記憶。

漢陽一名的來歷與漢水密切相關,古語“水北為陽,山南為陽”,古時漢陽在漢水之北,龜山之南,又因得日照多的地方也稱陽,故名漢陽。606年,即隋朝大業二年,改漢津縣為漢陽縣,漢陽名稱自此開始。唐代將縣治移至漢陽市區後,才迅速發展起來。漢陽,特別是鸚鵡洲一帶,歷來是長江中游商船集散的地方。唐宋元明各朝代,商業手工業很是繁華。同時,漢陽還是遊覽勝地,位於漢陽的歸元寺是武漢市佛教叢林保護得最好的一處,為湖北省重點文物保護單位。

武昌和漢陽築城起始於同一時期,約有1800年歷史。

歷史上,漢口,漢陽有相當長的一段時間是同步發展的。直至明代成化十年(1474年)漢水改道(漢水在歷史上改道不下8次)從龜山北麓入江以後,漢口才獨立發展,僅有500多年的歷史。漢陽、漢口很早就築有城牆,分別被當作過縣治之所在。

漢口後來迅速成為一座新興商埠,名聲和發展速度遠遠超過了武昌和漢陽,,明末清初,漢口已與河南朱仙鎮、廣東佛山鎮、江西景德鎮並列為全國四大名鎮,海外譽為“東方芝加哥”。漢口的港口貿易運輸業頗為發達,成為我國內河最大的港口,有“十里帆檣依市立,萬家燈火徹夜明”(吳琪詩)狀其景,“居民填溢商賈輻樓,為楚中第一繁盛處”。頗能反映其繁盛。清乾隆年間,漢口更盛於世,僅“鹽務一事,亦足甲於天下”。

清朝末年,湖廣總督張之洞於1905年在漢口修築張公堤。這條堤對逐年降低後湖一帶的水位,使荒湖野洲形成陸地,對起初狹小的漢口擴建面積提供了方便條件,有著不可磨滅的歷史功績。

1927年初,武漢國民政府將武昌與漢口(轄漢陽縣)兩市合併作為首都,並定名為武漢。今天由武昌、漢口、漢陽三鎮組合而成的“武漢市”,其歷史只有74年。

漢口堡

歷史

漢口成為商業市鎮以後,常患後湖水災。1635年(明崇禎八年)漢陽府通判袁倡提議在漢鎮後面修一條大堤,以防後湖湖水泛濫。大堤上起橋口,下至堤口(沙包,今一元路靠近長江處),全長約11里。舊稱袁公堤,今為長堤街。因掘土築堤,堤外便挖了一條深溝,寬約2丈,漢水從橋口灌入,襟帶市廛,因名玉帶河,這一堤一河是漢口最早的人工屏障。

清鹹豐年間,太平軍和捻軍在武漢一帶活動頻繁,地方當局為固守漢鎮,抵禦義軍進攻,決定在袁公堤外再築一道城堡。1864年(同治三年)漢陽知府鍾謙鈞、縣令孫福海與漢口紳商胡兆春等協定,籌集商款,築堡開壕。工程在今中山大道一線上展開,堡基密釘木樁,堡垣用紅石砌成。堡外挖一條深壕,堡內培植堅土。為通出人,開闢8個堡門,自西至東為:玉帶門、便門、居仁門、由義門、循禮門、大智門、通濟門、便門。堡上建有炮台15座。3年後又加高培寬,並建上、中、下三閘蓄泄洪水。

評價

漢口堡修築以後,不但沒有起到抵禦農民起義軍的作用,反而束縛了漢口市區的擴展。夏口與漢陽分治後,即議撤去城堡,創修馬路。1905年(光緒三十一年),湖廣總督張之洞設定漢口馬路工程局,準備修築漢口馬路。當時民智未開,拆屋讓路之舉難以實行,便擬拆毀漢口堡來修築馬路。1907年拆堡修路工程開始,上起橋口,下迄歆生路(今江漢路),同時動工。修路前後,張之洞正籌集經費贖回比利時欲立租界私購的土地(今劉家廟一帶),於是議以此路地皮變價集貲,作為贖界之用。此議遭到漢口紳商的反對,密昌墀等連連上稟力爭,張之洞乃另向官錢局籌款贖界,而此路仍為本地所有。此路當時稱為後城馬路。修成之後,從前人跡罕至之處,變成輪軌交通,店鋪林立的鬧市。這就是今日中山大道的上段和中段。

明清發展

發展背景

考古資料和文獻資料已經證實,武漢的歷史源遠流長,其城市(城堡、城邑)的源頭可以追溯到3500多年前的盤龍城時代(註:參見皮明庥、歐陽植梁主編《武漢史稿》,中國文史出版社1992年版,第27—34頁。皮明庥主編《近代武漢城市史》,中國社會科學出版社1993年版,第18—20頁。)。明代中期以降,隨著漢口鎮的興起,最終形成了武昌、漢陽、漢口鼎足而立的武漢三鎮格局。同時,因商而盛的漢口鎮的出現,也使武漢具備了傳統意義上的政治、軍事、文化、經濟多位一體的綜合城市功能。

發展經歷

明朝成化年間,漢江幾經改道,最後使得今天的漢口成為同臨兩江的黃金地段。陝西省的商人就乘船順流而下,將貨物販運於漢正街中轉。漢正街最初是由貨物集散批發而發展起來的。漢口之名可以說是因陝西商販而得名,即漢水入長江口。而漢口的繁盛,與漢正街分不開。漢口老字號中的葉開泰、謙祥益、汪玉霞等均發跡於此街。明朝末年,漢口已相當繁華,為天下四大名鎮之一。

明清以來,漢口商業繁劇,既聚集各路商幫,又中轉各色貨物,漢口不但成為長江中游最大的市鎮,亦服膺全國四大名鎮之名。“漢口”幾成為武漢的代名詞。以漢口為中心的武漢在全國的地位和知名度從而大為提升。概觀漢口在明清時期的歷史發展,經歷了三個重要的發展階段:一是明代中期至漢口開埠,它是傳統商業市鎮的興起與鼎盛時期;二是漢口開埠至張之洞督鄂,它是早期現代化的萌動時期;三是張之洞督鄂至清朝滅亡,它是早期現代化的發展時期。這是就武漢的早期現代化著眼,進行的大要區分。

商業興旺

明初漢口一帶,還是無人居住的蘆葦荒灘。明憲宗成化年間,漢水主河道在龜山之北形成,並由此入江。漢水故道淤塞,主河道移至龜山之北後,原先的漢陽一分為二,形成南、北兩岸,南岸一側仍稱漢陽,北岸一側則稱之為“漢口”。嘉靖年間,漢口的人口增多,已有城鎮居民區“坊”的出現,漢水口南岸有崇信坊,北岸則有居仁、由義、循禮、大智四坊。漢口也在此時正式設鎮,並設定有漢口巡檢司對市鎮進行管理(註:按:漢口巡檢司最初設定在漢水南岸的崇信坊,康熙年間始由南岸移至北岸。雍正五年,隨著市鎮規模的擴大,又將漢口巡檢司分成仁義、禮智二分司。)。這標誌著漢口鎮的形成和初具規模(註:據乾隆《漢陽府志》卷12《漢陽縣·鄉鎮》記載,嘉靖二十四年,漢口已有居民1395戶。)。萬曆年間,湖廣地區的漕糧均在漢口交兌,同時,運銷湖廣的淮鹽也以漢口為轉運口岸。漕糧與淮鹽的大額轉運,以及隨之而來的商人集中、物資集散、貿易頻繁,使漢口的商業、交通運輸業、金融業迅速發展,漢口成為“商船四集,貨物紛華,風景頗稱繁庶”的新的貿易中心(註:乾隆《漢陽府志》卷12《漢陽縣·鄉鎮》)。雖說漢口“肇於明中葉,盛於啟、正(天啟、崇禎)之際”(註:康熙《漢陽府志》卷1《輿地誌》),但明末清初的社會動亂不可能不對漢口的發展造成影響,漢口真正成為商業巨鎮,是在“康乾盛世”時期,是與清代社會經濟的恢復和發展聯繫在一起的。“天下四聚”之說,也在這一時期盛行。《廣陽雜記》云:“天下有四聚,北則京師,南則佛山,東則蘇州,西則漢口。然東海之濱,蘇州而外,更有蕪湖、揚州、江寧、杭州以分其勢,西則惟漢口耳。”(註:劉獻廷:《廣陽雜記》卷4,中華書局1957年版,第193頁。按:在該卷中,劉獻廷多處記載了他的所見所聞。其記渡船之方便云:“漢陽渡船最小,俗名雙飛燕。……最捷而穩,且其值甚寡,一人不過小錢二文,值銀不及一厘。即獨買一舟,亦不過數文。故諺云:行遍天下路,唯有武昌好過渡。”其記風景云:“漢口三元庵後有亭,曰快軒,軒後高柳數百株,平野空闊,渺然無際,西往漢陽諸山,蒼翠欲滴。蘇州江南風景秀麗,然輸此平遠矣。”其記洪山寺云:“洪山寺建於武昌東門外蛇山之麓。為明楚王所建。道場宏麗,為天下第一。照牆有碧琉璃交龍,壯麗晃耀。牆宇高峻,如都門西山諸梵剎制。”其記晴川閣云:“自鐵門關西上,為龜山首,有樓巍然,曰晴川,與黃鶴對峙。……樓臨江東向,軒豁開爽,遠勝黃鶴。”)漢口在天下四聚中的地位尤其重要。漢口在這一時期的繁盛程度,從“漢口鎮火”的側面記述中亦可見一斑:“漢口鎮為湖北衝要之地,商賈畢集,帆檣滿江,南方一大都會也。畢秋帆尚書鎮楚時,嘗失火燒糧船一百餘艘,客商船三四千隻,火兩日不息。嘉慶十五年四月十日,鎮上又失火,延燒三日三夜,約計商民店戶八萬餘家,不能撲滅。”(註:錢泳:《履園叢話》卷14,中華書局1979年版,第381—382頁。)畢沅督楚,時在乾隆末年,“漢口鎮火”所描述的是乾嘉年間的情況。乾隆初年的情況則有如下描述:

“楚北漢口一鎮,尤通省市價之所視為消長,而人心之所因為動靜者也。戶口二十餘萬,五方雜處,百藝俱全,人類不一,日銷米谷不下數千。所幸地當孔道,雲貴川陝粵西湖南,處處相通,本省湖河,帆檣相屬。……查該鎮鹽、當、米、木、花布、藥材六行最大,各省會館亦多,商有商總,客有客長,皆能經理各行各省之事。”(註:晏斯盛:《請設商社疏》,見《皇朝經世文編》卷40《戶政》。)

從這裡的描述來看,是時漢口的人口、商業、交通以及物價對周邊地區的影響都十分顯著。所謂的漢口“六大行”也在這裡被首次提出,而且“商有商總,客有客長,皆能經理各行各省之事”,各行業間的管理臻於完備,這是值得注意的。另外值得注意的是,這裡用了“六行最大”一詞,“六行”之外,也還有其他的行業,“六大行”或後來的“八大行”之說,不過是概指。漢口的行業與商品種類繁多,章學誠《湖北通志檢存稿·食貨考》對乾隆時期漢口豐富的商品描述甚詳,已有學者作過細緻的引述,可以參見(註:參見張建民《湖北通史·明清卷》,華中師範大學出版社1999年版,第446—448頁。)。章氏所記述的漢口的主要商品有食鹽、糧食、竹木、紡織品、藥材、山珍、海味、乾鮮果品、糖、香料、茶、酒、毛皮、紙張、文具,以及銅、鐵、錫、石膏等礦產品,煤、炭等燃料,還有菸草、魚類、金銀珠寶等,有具體名稱者達230多種。

商貿興盛

明清時期漢口的興盛,是以商業貿易為起始的。這首先得益於它的區位優勢,時人有所謂“九省通衢”、“九省之會”、“七省要道”、“八達之衢”等代稱或習稱。在漢口未名之前,明代人已注意到湖北的區位優勢:“大江以南,荊楚當其上游,……其地跨有江漢,武昌為都會。鄖襄上通秦梁德黃,下臨吳越,襟顧巴蜀,屏捍雲貴郴桂。通五嶺,入八閩。其民寡於積聚,多行賈四方。四方之賈,亦云集焉。”(註:張瀚:《松窗夢語》卷4《商賈紀》。)嘉靖年間正式設立漢口鎮後,漢口因其獨特的地理位置和便利的交通條件,得以快速發展。即如方誌所稱:漢口“當江漢交匯之處,水道之便無他埠可擬。循大江而東,可通皖贛吳越諸名區,以直達上海。循大江而南,可越洞庭入沅湘,以通兩廣雲貴。又西上荊宜而入三峽,可通巴蜀,以上溯金沙江。……所謂九省之會也”(註:民國《夏口縣誌》卷12《商務志》。更早的方誌,如乾隆《漢陽府志》卷12亦稱:“漢口一鎮耳,而九州之貨備至焉,其何故哉?蓋以其所處之地勢使然耳。武漢當九州之腹心,四方之孔道,貿遷有無者,皆於此相對代焉。故明盛於江夏之金沙洲,河徙而漸移於漢陽之漢口,至本朝而盡徙之。今之盛甲天下矣。夫漢鎮非都會,非郡邑,而火煙數十里,行戶數千家,典鋪數十座,船泊數千萬,九州諸大名鎮皆讓焉。非鎮之有能也,勢則使然耳。”)。“漢口鎮,古名夏口,為九省通衢,夙稱繁劇”(註:民國《湖北通志》卷5《輿地誌》。)。從此,湖北的大區位優勢更彰顯於漢口一地。此外,湖北及鄰省的經濟發展,也促成並加快了漢口的商業繁榮。

如上所述,明清時期漢口的商業貿易是以糧食、食鹽、棉花、棉布、茶葉、藥材、竹木等為主幹的。以糧食而論,是時,湖北及周邊的湖南、四川等省的糧食產量有較大幅度的提高,出現了“湖廣熟,天下足”的諺語。湖北、湖南、四川等省所產之米糧下銷江南、閩廣各省,都要通過漢口轉運,“糧食之行,不捨晝夜”

漢口成為米糧流轉中心。以食鹽而論,湖北、湖南向食淮鹽,淮鹽由儀征進入長江運至漢口,再由漢口分運湖北、湖南各府州縣(註:參見陳鋒《清代鹽政與鹽稅》表9《漢口至各地轉運分銷里程表》,中州古籍出版社1988年版。),漢口是淮鹽的重要轉銷口岸。以《淮鹺備要》所載兩淮行湖廣引數777200引,每引重量364斤計,每年由漢口轉銷的食鹽大致在3億斤左右,而回空鹽船又載各色貨物下行,從而形成循環往復的轉運貿易體系。應該說,糧食、食鹽等的大額貿易,是漢口進一步鼎盛的重要因素。毫無疑問,明清時期漢口的商業繁榮以及商品流通範圍的擴大,使漢口成為內陸特大型的市鎮和全國性的商品市場。這也就是康熙時的著名學者劉獻廷所說的:“漢口不特為楚省咽喉,而雲貴、四川、湖南、廣西、陝西、河南、江西之貨,皆於此焉轉輸,雖欲不雄天下,不可得也。”(註:劉獻廷:《廣陽雜記》卷4,中華書局1957年版,第193頁。)

儘管如此,明清時期(鴉片戰爭前)的漢口還只是一個典型的商業性市鎮,與國外也基本上沒有商業往來,是時的漢口或武漢尚不具備近代意義上的城市內涵和特質。

開埠契機

從武漢城市的現代化進程以及國際性城市著眼,1861年的漢口開埠(註:1858年簽訂的不平等條約《天津條約》中增闢的11個通商口岸中即有漢口,但漢口的正式開埠則是在1861年。 )

漢口開埠後,英國最先與漢口通商,外國各路商人也“立即趨之若鶩” ,美國、法國、德國、丹麥、荷蘭、西班牙、比利時、義大利、奧地利、日本、瑞士、秘魯等國先後來漢通商 (按:1861年漢口開埠前,挪威、瑞典曾援引《五口通商》條文,於1847年在漢口開展商務活動。又據威廉·烏克斯《茶葉全書》稱:“ 約在一八五○年,俄商開始在漢口購茶,於是漢口成為中國最佳之紅茶中心市場。俄人最初在此購買者為 工夫茶 ,但不久即改購中國久已與蒙古貿易之磚茶。” 如是,俄國在漢口的商業活動,也是在漢口開埠之前。)。與此同時,外國商人也開始在漢口開辦原料加工廠,如威廉·烏克斯在《茶葉全書》中所說:“一八六一年漢口開放為對外通商口岸,俄人乃(於一八六三年)在此建立其磚茶工廠。” 據統計,至張之洞督鄂前,外商在漢口開辦的原料加工廠有如下數家:

同治元年(1863)俄商開辦的順豐磚茶廠

同治五年(1866)俄商開辦的新泰磚茶廠

同治十一年(1872)英商開辦的漢口磚茶廠

同治十三年(1874)俄商開辦的阜昌磚茶廠

光緒元年(1875)英商開辦的金銀冶煉廠

光緒二年(1876)英商開辦的漢口壓革廠

光緒二年(1876)英商開辦的隆茂打包廠

光緒六年(1880)英商開辦的平和打包廠

光緒十三年(1887)德商開辦的美最時蛋廠

光緒十三年(1887)德商開辦的禮和蛋廠

光緒十五年(1889)德商開辦的元亨蛋廠

1.同治元年(1863)俄商開辦的順豐磚茶廠

2.同治五年(1866)俄商開辦的新泰磚茶廠

3.同治十一年(1872)英商開辦的漢口磚茶廠

4.同治十三年(1874)俄商開辦的阜昌磚茶廠

5.光緒元年(1875)英商開辦的金銀冶煉廠

6.光緒二年(1876)英商開辦的漢口壓革廠

7.光緒二年(1876)英商開辦的隆茂打包廠

8.光緒六年(1880)英商開辦的平和打包廠

9.光緒十三年(1887)德商開辦的美最時蛋廠

10.光緒十三年(1887)德商開辦的禮和蛋廠

11.光緒十五年(1889)德商開辦的元亨蛋廠

(註:參見 第38頁。)

這些原材料加工廠的開辦,在一定意義上促進了漢口對外貿易的發展。如俄商開辦的順豐、新泰、阜昌三大茶廠,其生產的磚茶銷往俄國和內蒙古,在19世紀90年代以前,共有資本銀400萬兩,擁有15架蒸汽動力磚茶機,7架茶餅機,數千名中國僱工,年產值近5000萬兩,具有相當的規模。茶工業規模的擴大,刺激了茶貿易的增長,據統計,1874年漢口出口磚茶83402擔,1877年增長為144756擔,1878年增加到152339擔 。

漢口開埠後,“洋行”的出現也值得注意。1862年,被稱為“洋行之王”的英商怡和洋行(渣甸洋行)在漢口設立分行,最初主要經營輪船業,後擴大經營進出口貿易等業務。據《武漢市志·對外經濟貿易志》記載,怡和洋行內部設有船頭、銀行、保險、進出口4部。其中,船頭部下設輪船、躉船、碼頭、堆疊4個辦事處,辦理各有關航運業務。銀行部開辦“有利銀行”,專門辦理貨物信託等業務。保險部經營各類水火保險業務。進出口部經營茶、棉花、棉紗、牛羊皮、五金機械等業務。怡和洋行之外,美、德、法、俄等國也在漢口設立有洋行。洋行經營的範圍非常廣泛,對漢口的發展有較大的影響。以怡和洋行的航運業而論,其擁有客貨輪20多艘,行駛漢申、漢宜、申宜、宜渝等航線,在長江流域運輸業中具有舉足輕重的地位。而以漢口為中心的長江航運業的發展,又促進了貨物的流通和進出口貿易的增長。

可以認為,漢口開埠後,外商的湧入、洋行的設立,以及與外貿密切相關的外資企業的興辦,都促使漢口漸次由內陸型的封閉式城市向開放型的國際性城市邁進。

如上,在這一時期,漢口的間接對外貿易基本上位居第二,僅次於上海,每年的間接進出口貿易額大致在2300萬兩至4200萬兩之間。從這裡也可看出,漢口的對外貿易是以埠際轉口的間接貿易為特色的。

上述可見,漢口開埠後,武漢的早期現代化開始啟動,在對外貿易方面,尤其是間接對外貿易,走在了全國開放性城市的前列。當然,我們也注意到,武漢的早期現代化還只是初始性的,在許多方面還存在著不足及滯後現象。漢口開埠後,沒有很快出現像上海開埠後那樣令人矚目的變化,開埠後的20多年間,近代工業格局遲遲不能形成。到1889年張之洞督鄂前,洋務派在全國各地,包括上海、天津、福州、南京等沿海沿江城市,甚至諸如西安、蘭州、長沙、濟南、昆明、太原等內地尚未開埠的城市,創辦的軍事企業達20個,武漢沒有一個。同期,洋務派在各地所辦的學堂也達20所,武漢也沒有一所。這正標示著武漢早期現代化在啟動階段的弱勢以及發展的不平衡。

張公督鄂

1889年張之洞的督鄂,是漢口歷史發展的又一個重要界標。蘇雲峰所謂“張氏抵鄂之年,應為湖北從傳統走向現代化的起點”台灣“中央研究院”近代史研究所專刊,1987年。),雖是就湖北而言,但就漢口立論也是成立的。張之洞督鄂期間(1889—1907年),漢口的早期現代化進程明顯加快,國際性城市的輪廓開始顯現。其主要表現可以概括為以下數端:

張之洞

張之洞第一,漢口的傳統商業優勢進一步發揮,並由內貿型的商業重鎮一躍而為國內屈指可數的國際貿易商埠。從傳統商業方面來看,以漢口的米谷年均流轉量為例,張之洞督鄂前的1881—1890年為67362擔,1891—1900年即增長為507630擔,1901—1910年更增長為1073185擔(註:章有義編《中國近代農業史資料》第2輯,三聯書店1957年版,第237頁。)。增長幅度明顯。成為國內最大的米谷集散中心(註:日本學者根岸佶在《清國商業綜覽》中亦稱:“從漢口沿長江而下至上海、華南、華北,以及逆漢水而上至陝西、甘肅,調出大量米谷來看,無疑漢口集散的米谷數量要比上海、蕪湖多。”)。從國際貿易商埠方面來看,漢口的直接對外貿易,在張之洞督鄂前,漢口在全國四大商埠(上海、武漢、廣州、天津)中雖已位列第三,但進出口額只有數十萬兩、數百萬兩不等,到1903年已突破1200萬兩,1905年更突破3500萬兩;漢口的間接對外貿易亦然,張之洞督鄂前,間接貿易進出口最高數字是1880年的4200萬餘兩,而1899年達到6700餘萬兩,1904年已突破1億兩大關。無論是直接貿易還是間接貿易,都有了數倍的增長。以致有人聲稱:“漢口商務在光緒三十一二年間(1905、1906),其茂盛較之京滬猶駕而上之。”(註:《民立報》,1911年3月4日。)武漢對外貿易的發展,與此一時期外商的大舉進入也有密切的關係。據統計,1892年在漢的洋行數為45個,人數為374人,1901年洋行數為76個,人數為990人,1905年洋行數達到114個,人數達到2151人。除洋行外,還有許多外國商號。1905年,漢口洋行和外國商號最多時達250家,其中日商居首,有74家,英商57家,德商54家,美商22家,法商20家,俄商8家,丹商5家,比商、印商各3家,瑞商2家,葡商、菲商各1家。

第二,漢口的近代民族工業起步,並得到迅速發展;城市的經濟功能,由商業獨秀到工商並重。張之洞先後創辦漢陽鐵廠(1890)、湖北槍炮廠(1890)、大冶鐵礦(1890)、湖北織布局(1890)、漢陽鐵廠機器廠(1892)、漢陽鐵廠鋼軌廠(1893)、湖北繅絲局(1894)、湖北紡紗局(1894)、湖北制麻局(1898)等近代企業,占同期全國新建官辦與官商合辦企業的24%,為全國之冠(註:羅福惠:《湖北通史·晚清卷》,華中師範大學出版社1999年版,第227—230頁。)。張之洞的倡辦實業,促進了民辦企業的發展。1897年民族資本家宋煒臣興辦的漢口燮昌火柴廠,年產火柴1億盒,是全國最大的火柴廠。據統計,至1911年,武漢有較大型的官辦、民辦企業28家,資本額達1724萬元,在全國各大城市中居第二位。

湖北兵工廠

湖北兵工廠第三,張之洞改書院、興學堂、倡遊學,使包括漢口在內的武漢三鎮形成了較為完備的近代教育體制。傳統的書院教學以研習儒家經籍為主,張之洞致力於書院改制,相繼對江漢書院、經心書院、兩湖書院的課程作出較大調整,各有側重,以“造真材,濟時用”為宗旨。在興辦新式學堂方面,其創辦的算學學堂(1891)、礦務學堂(1892)、自強學堂(1893)、湖北武備學堂(1897)、湖北農務學堂(1898)、湖北工藝學堂(1898)、湖北師範學堂(1902)、兩湖總師範學堂(1904)、女子師範學堂(1906)等等,則涵蓋了普通教育、軍事教育、實業教育、師範教育等層面。在“遊學”方面,湖北是晚清派出留學生最多的省份之一。到1905年,僅留日學生就達1700餘人,居全國之冠。張之洞督鄂期間,湖北武漢已成為新式教育的中心和國人矚目之區。一如端方在光緒三十年(1904)所奏:“近日中外教育家,往往因過鄂看視學堂,半皆許為完備。比較別省所立,未有逾於此者。”(註:《光緒朝東華錄》(五),第5165頁。)

第四,外國銀行在漢設立的分支機構增多,國內銀行開始出現,漢口成為內陸地區的金融中心。漢口開埠之前,尚無現代意義上的金融機構,1861年英國匯隆銀行在漢口設立分支機構,開外國銀行在漢口開設分行之先河。此後以迄張之洞督鄂前,先後有英國麥加利銀行(1863)、英國滙豐銀行(1866)、英國有利銀行(1866)、法國法蘭西銀行(1876)、英國麗如銀行(1877)、英國阿加刺銀行(1880)等在漢口開設分行。張之洞督鄂期間,隨著漢口工商業和對外貿易的發展,除了傳統的英國銀行外,德國的德華銀行、法國的東方匯理銀行、俄國的道勝銀行、日本的正金銀行等也紛紛來漢設立分行。同時,中國通商銀行(1897)、中國銀行(1905)、大清銀行(1906)、浙江興業銀行(1906)等也在漢口開業。這些現代性的金融機構與傳統的錢莊、票號、錢鋪等民間金融機構共同構築起武漢的金融大廈,成為武漢工商業發展的重要支撐(註:另據已有的研究,20世紀初,武漢的金融業進入興盛時期,至1925年,武漢的本國銀行發展為32家,與當時的140家錢莊和15家外國銀行形成三足鼎立之勢。見中國人民銀行總行金融研究所金融歷史研究室編《近代中國的金融市場》,中國金融出版社1989年版,第102頁。)。

第五,交通運輸業空前發展,奠定了漢口現代交通運輸的基礎。張之洞由廣東移督湖廣的直接原因就是蘆漢(蘆溝橋至漢口)鐵路的修建,所以張之洞對修建鐵路用力甚勤。在張之洞的督辦下,1906年,漢口至北京正陽門全長1200餘公里的蘆漢鐵路通車,並改稱京漢鐵路。京漢鐵路的貫通,不但使漢口的貨物流通更加暢快,而且使漢口的地位更加凸顯。一如孫中山所說:“武漢者,……中國本部鐵路系統之中心,而中國最重要之商業中心也。……漢口更為中國中部、西部之貿易中心,又為中國茶之大市場。湖北、湖南、四川、貴州四省,及河南、陝西、甘肅之各一部,均恃漢口以為與世界交通唯一之港。至於中國鐵路既經開發之日,則武漢將更形重要,確為世界最大都市中之一矣。所以為武漢將來立計畫,必須定一規模,略如紐約、倫敦之大。”(註:孫中山:《建國方略》,中州古籍出版社1998年版,第207頁。)鐵路之外,此一時期的水路交通運輸也進入新的發展階段。1863年美國旗昌輪船公司的“驚異號”進入漢口港,開闢滬漢航線後,英、法、德、日等國的輪船公司也以漢口為中心,開闢長江航線,經營輪運。

1905年,日本大阪商船會社又開闢了漢口至神戶、大阪的直達航線,使漢口港成為國際港。至清末,由漢口駛向國外的輪船,已可直達德國的漢堡、不萊梅,荷蘭的鹿特丹,埃及的塞得港,法國的馬賽,比利時的安特衛普,義大利的熱諾瓦等。而1875年招商局在漢口設立輪船公司,則標誌著民族輪船運輸業在漢口的立足。以輪運為主導的水路開闢,使長江航道變成黃金水道,也使武漢自古以來的水運優勢躍上一個新的階位。

無疑,張之洞督鄂期間,漢口商業、工業、教育、金融、交通等方面的迅速發展,是漢口城市現代化的重要標示,也使漢口的國際性城市進程經歷了一個關鍵時段。

漢正街

20世紀初,隨著漢口開埠,租界設立與鐵路的開通,漢口商業中心逐漸下移至長江岸邊。漢正街則演變成小商品市場。1979年,漢正街恢復小商品批發市場,首批擺攤經營的待業青年和社會無業人員100餘名,1989年起,漢正街市場銷售額突破7億元,1990年起,國家、個體共同籌資數千萬元,興建與改建數處交易大樓,使漢正街的交通和環境大為改觀。

翻開史冊,漢正街歷盡滄桑。歷史悠久的漢正街是漢口最古老的一條街道之一,據《夏口縣誌》等書記載,這條街迄今為止已有500年的歷史。早在明朝萬曆年間,漢正街就已形成市鎮,這裡沿江從西至東,出現了宗三廟、楊家河、武聖廟、老官廟和集家嘴等眾多的碼頭,為商埠吞吐,集散物資。由於水上交通便利,沿街店鋪行棧日益增多,貿易往來頻繁。到清代康熙、乾隆的經濟發展鼎盛時期,漢正街已成為“漢口之正街”。乾隆四年(1739年),漢正街修起條石路面。同治三年(1844年)郡守鍾謙鈞在此主持修建了萬安巷等新碼頭。從此,漢正街更是商賈雲集,交易興盛,市場繁榮。被稱為“江湖連線,無地不通,一舟出門,萬里唯意”,吸引了四方商旅,八方遊客,熱鬧繁華,盛極一時。於是,本省荊州、孝感各縣,外地山西、陝西、四川、湖南、江西、安徽、浙江等省人口紛紛遷入。正如清代漢陽人徐遠志的《漢口竹枝詞》所云:“石鎮街道土鎮坡,八碼頭臨一帶河;瓦屋竹樓千萬戶,本鄉人少異鄉多。”

近百年來,漢正街一直是舊漢口鎮的商業精華之所在。舊漢口鎮之商業有所謂上八行(商業行棧),下八坊(為手工業作坊)。據《漢口小志》稱:最著名者俗稱八大行,即鹽行、茶行、藥材行、什貨行、油行、糧行、棉花行、牛皮行。

新中國成立後,由於國營經濟主導地位的確立,以及後來“文革”的影響,漢正街小商品市場曾一度停歇。那些年,小商品幾乎無人經營,盛極一時的“三鎮市場”門庭冷落,市場蕭條,私人經營一度中斷,整個市場處於封閉狀態。黨的十一屆三中全會以後,漢正街小商品市場又獲得了新生。1979年9月,武漢市人民政府批准,重新恢復、開放漢正街小商品市場。當年就有100多待業青年、社會閒散人員在此經營小商品。至1982年,漢正街小商品個體戶猛增到458戶。漢正街個體經營戶已達到13200戶,日均吞吐貨物400餘噸,市場日均人流量16萬人次,呈現出一片欣欣向榮的新面貌。

地理交通

具有500多年歷史的漢正街坐落在白雲黃鶴的故鄉、長江和漢水交匯處,是鑲嵌在華中腹地上的一顆璀璨的市場明珠。漢正街市場東起三民路、民族路,西到橋口路,南臨漢口沿河大道,北至中山大道,由漢正街、大夾街、長堤街、寶慶街、三曙街、永寧巷、萬安巷等78條街巷組成,占地2.56平方公里,含有6個街道辦事處的行政區劃。市場內已建成服裝、皮具箱包、家用電器、鞋類、陶瓷、布匹、小百貨、塑膠、工藝品、副食品等10大專業市場,營業面積總計60多萬平方米,經營商品6萬作余種,市場從業人員10萬餘人,客貨運輸站22個,擁有276條線路,對開500多班次,日均吞吐貨物400餘噸,個體經營戶13200戶,市場日均人流量16萬人次,旺季可達20萬人次。

總結

概述

明清時期,特別是張之洞督鄂時期,漢口形成了她的風騷獨領的特色——由商業名重天下到全方位綜合發展。由此,漢口也鑄就了她的歷史輝煌。

窺察歷史,我們所能得到的啟示是什麼呢?就其要者,可以歸結為三:

一、地理優勢

漢口地處華中腹地,素有“九省通衢”之稱,在古代與近代交通不發達的情況下,憑藉漢水、長江之利,可以內進外出、通江達海,成為商業貿易的集散地。這就是《漢口小志·商業志》已經指出的:“漢口貿易年見繁盛,蓋以運輸便利也,此地為中國全國之中心,水路四通八達,……中國內地商務實以此地為要衝。”1949年出版的《武漢概況》也明白表述:“漢口為國內主要的物資集散城市,向有九省通衢的稱號,湖北、湖南、江西、河南、四川、甘肅、陝西、雲南、貴州物產,都集中於漢口而為分配,九省需要物質亦經漢口取給。商圈的廣大,國內很難找出第二處。”可以認為,明清時期商業的繁盛,主要是憑藉了這種條件。漢口開埠至張之洞督鄂期間商貿的擴大與國際性商埠的形成,也與此息息相關(另一方面,當時的國際貿易以間接性貿易為主、以直接性貿易為輔,也是限於地勢)。

二、為止欲為

第二,張之洞有能力、有魄力,得到清廷的信任和支持,能幹他想幹的事。換句話說,沒有張之洞也就沒有晚清漢口及湖北的發展。用“人來政興”概括是貼切的(註:趙德馨、周秀鸞:《張之洞與湖北經濟的崛起》,見《張之洞與中國近代化》,中華書局1999年版)。

1861年漢口開埠,是一個歷史的契機,但漢口開埠後,卻沒有像上海、廣州、天津、南京那樣發生顯著的變化。到1889年張之洞督鄂前,武漢竟沒創辦一家官辦企業(1884年,湖北總督卞寶曾籌建湖北機器局,但胎死腹中),也沒興辦一所近代性的學堂,即使是有傳統優勢的商業也無法與後來比擬。這顯然不是歷史厚此薄彼,而是主政者使然。實際上,關乎此點,時人已經注意到:“武昌無疑將成為中國極重要的城市之一,因為自從張之洞調任湖廣以後,已將他原來打算在廣州進行的一些龐大建設計畫全部移到了武昌。”(註:《捷報》,1890年7月11日。)近代漢口的發展滯後與經濟的第一次騰飛視主政者為轉移。

三、制度創新

第三,制度創新是關鍵。所謂的全國範圍的“晚清新政”或湖北一區的“湖北新政”都有一個制度創新問題。新的事業或社會經濟的新發展,必須要有新的政治機制予以保證。張之洞任職兩廣時,即已籌謀“效西法圖富強”的新政,只是沒有督鄂時的力度大。據統計,張之洞督鄂期間,設定各類新機構36個,其中25%是按清廷的指示而設,75%是出於工作需要而設。明確標示出張之洞的自主性和創新性。從新設機構的性質來說,屬於教育、文化的機構3個,屬於財政金融的機構5個,屬於軍警司法的機構6個,屬於農工商及交通管理一類的機構最多,達23個。也明確標示出張之洞興辦實業的努力。有些機構的設定,在全國具有示範性,如1902年為推廣新學制而設立的“學務處”,比清廷的有關規定早了一年多。新機構的設定,既是張之洞銳意創新的標誌,也是張之洞推行“新政”的重要手段。

![漢口[武漢三鎮之一] 漢口[武漢三鎮之一]](/img/b/962/nBnauM3XzYDOxETNygjNygzM1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzL4YzL0MzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLwE2LvoDc0RHa.jpg)