基本信息

白象塔磚木結構,6面7層,高31.3米,底徑7.8米塔壁厚2.2米。從立面看,由基座、塔身、塔剎組成,從平面看,分塔心、外壁、迴廊三部分。底層設有副階,這種設計仿自殿閣建築的附階制式,便於登臨停歇之用。塔的外圍層層挑出木構腰檐,平座,欄桿。每面隱出槏柱和倚柱,組成三間式,明間辟門或設佛龕,內供佛像。由下而上每層高度依次遞減,直徑依次收斂,外形挺拔優美。底層一面辟門,內置木梯,逐漸轉至七層。遠眺觀望,一層一景,令人心境怡然。出檐寬大,翼角反翹,風鐸聲脆,聲傳十里。從塔內發現21塊“崇寧三年(1103年)十月”紀年塔磚,表明從1103年即開始燒制塔磚。

白象塔內主要珍藏著豐富的佛教文物,有莊嚴的甌塑佛像,有慈悲的菩薩,有沉思的羅漢和威武的天王,也有恭敬的供養人與虔誠的僧侶,還有各種珍貴的漢文佛經,這一切構成了一個氣象萬千的佛的世界,使人們仿佛置身於輝煌的佛教殿堂。

發展情況

修葺

明嘉靖間“景雲化去,峨峨台觀孤高;舍利函深,耿耿靈光尚在。星移物換,蛟螭影落畫欄摧;雨擊風搖,鸛鶩巢空玲索斷。若不乘時飭治,頓看指日傾頹。”嘉靖十二年(1533),白塔寺住持成欽率眾“片瓦株椽,助整新而復舊;一錢尺帛,務聚少以成多。”進行了第二次修葺。至民國,“奈歲閱教千,朝非一代,冰霜剝蝕,風雨摧殘,鈴索斷兮鳥來,檻木朽兮板墮,瓦飛柱斷,雲散塔頹。”頭陀寺方丈諦閒見狀,決定倡導再次修葺。先拿出寺院內多年積累資金,再發動募化,始得順利動工。他將工程託付給徒弟,時任頭陀、仙岩二寺住持僧置培、置壽負責,徒孫了凡、達進配合,並聘請各方有名望的師傅“架木排、購水泥,置磚瓦、慘澹經營,逞鬼神工之技,多方點綴,窮鈎心鬥角之能,事踵而畢增”。

拆除

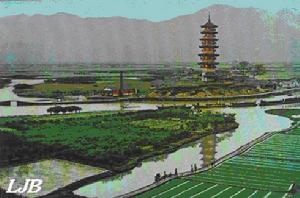

白象塔遠景

白象塔遠景1965年在經歷的850個春秋後,於1965年2月,因白象塔三四層出現多處裂縫,塔身傾斜1.98米,瀕臨倒塌的危險,省文物部門遂發文批准拆除白象塔,當時參與的考古學家對

塔內所珍藏的眾多精美文物深感震撼,文物工作者從塔中發掘出大量的經卷、繪畫、雕塑品、石刻等北宋文物,總共有1000餘件。

在拆除白象塔時,在塔的一至五層發現了大批文物,包括彩塑,錢幣,漆器,佛經,瓷器,銅器,聯繪畫等,不過塔的地宮已被盜掘,否則還會有更加精彩的發現。根據考古現場記錄,塔內文物,第七層有北宋鐵質塔剎、覆缽、覆盤各1件。六層無文物發現。五層有鹹平、崇寧銅錢177枚、民國《蓮花經》1部、《大乘蓮花經》2部。四層有民國彩瓷茶壺、青花瓷瓶(殘)各1件、北宋銘文磚2塊。三層有北宋陶塑菩薩頭像2件、泥塑彩繪菩薩2件、磚雕4件、朱筆銘文磚2塊。二層、一層(含台基)為文物最為集中的地方,占全塔發現文物總數90%以上。其中以北宋泥塑彩繪菩薩、天王、力士、伎會和供養星像為最多,其次有北宋漆器、磚雕、木雕、青瓷、銅器、印經、寫經、繪畫及唐宋錢幣等。

白象塔內二、三層發現“政和五年(1115)六月”朱筆銘文磚5塊,系磚砌方形窖穴(天宮)的蓋磚,上面記錄造塔領班、工匠姓名及日期,為建塔時間提供了確切證據。

重建

隨著時代不斷變化,曾經繁忙的塘河讓位給南塘大道,車來車往,一派盛世景象。盛世修塔,塔彰盛世。1999年11月重建白象塔,朱欄青瓦、飛檐翹角。塔內每一層的牆壁上都有佛像,姿態不同,寓意不同,滲透著深深的佛家理念。塔內旋梯轉到七層,往下望去,塘河自南向北蜿蜒流來,枝丫般生長的支流環繞村莊田地。底下的田野、屋舍、樹木也都是一種和諧的色調,美好的景觀,教人心境怡然。

塔內文物

文物之一

眾所周知,畢升發明了活字印刷術,但這一偉大的發明只停留在文獻記載上,一直找不到實物,為此國外有人把活字印刷術的發明歸於15世紀德國的古登堡。直到1965年白象塔二層出土了《佛說觀無量壽佛經》殘頁,字型較小,長短大小不一,排列不規則,有漏字並在紙面可見到字跡有輕微凹陷,其活字印刷的特徵十分明顯,經鑑定為北宋活字印刷本。這才為中國的活字印刷術的發明權畫上圓滿句號。這份經文所用的紙可能就是記載中的蠲紙。蠲紙是當時溫州一帶所生產的一種優質紙,在北宋至和年間曾被朝廷列為貢品。

文物之二

宋代溫州漆器業在全國獨占鰲頭,北宋的開封和南宋的臨安(杭州)都有溫州漆器專賣店。這從白象塔中出土的漆器阿育王塔可見一斑。而且在一些彩塑上採用切金技術鑲嵌了紋飾不同的金線,使造像更顯典雅精緻,也反映了當時溫州地區高超工藝水平。

文物之三

溫州白象塔1965年出土的北宋彩塑像造像四十二尊,題材包括菩薩,天王,力士,伎會和供養星像。這批彩塑像採用了瓷土材料,以木構架上堆黃粘土,外層以細麻絲粘合瓷土,拌以桐油而成,猶如油泥塑作。

彩塑製作完全彩用中國傳統泥塑技法,先搭木架,再用淘洗捶打過的粘土塑出軀幹輪廓,再在表面敷一層細泥,最後由裝彩匠上彩描繪。白象塔彩塑所採用的細白泥是當地製造瓷器的原料土,這種油泥塑的工藝也就是當今著名的“甌塑”。

發現舍利子

舍利子:四十五年後再放奇光異彩

發現地點

溫州白象塔

溫州白象塔發現舍利子的小木塔出土於塔的一層,當時出土有3件,今存有兩件,系用車轆製成,素身,由基座、塔身、塔頂三部分組成,一件高6.1厘米,舍利子即出自此小塔,另一件殘高3.9厘米,木塔製作精緻,由此可知北宋時車轆技術已比較成熟。

該小木塔是1965年發現於白象塔內,當時一同出土的文物包括彩塑、磚雕、寫經等共有一千多件。由於當時正處於文革前夕,發掘報告到了1980年代才正式發表,而在整理出土文物過程中,並沒有發現小木塔內有舍利子。直到,2010年1月初,舍利子才在這座小木塔中被發現。

發現過程

2010年1月初,在大型圖書《白象慧光》一書的拍攝過程中,金柏東館長對兩座僅有6厘米高的車木小木塔仔細揣摩中,發現塔內有聲響,再進一步詳細觀察,發現剎頂是可旋啟的,當他小心奕奕的擰開,倒出一顆晶瑩剔透的米粒大小的半透明結晶體,直徑2.5毫米。近似橢圓形。依照經驗,他判斷可能是一顆舍利子。為了慎重起見,2月8日,此舍利子送到北京故宮博物院,經宮廷部佛教研究專家王躍工鑑定,確認為舍利子。 由此,一件隱藏了四十五年的珍貴文物重見天日。

舍利子簡介

舍利子是佛教高僧圓寂後肉身火化後的一種顆粒狀結晶體,為佛教的聖物,僧佛舍利極為罕見。比如,清代藏傳佛教的班禪,曾將活佛舍利進獻給康熙,他是用金玉包鑲掛於脖頸上以示神聖。不過圓寂後的僧佛舍利一般出現機率極低,因此,常常難以滿足塔里的供奉需求。供奉在法門寺的釋迦牟尼舍利,唐代的皇帝每幾年都要從地宮中請到宮中供奉幾天,再送回,其迎送儀式極為隆重。國內從唐宋以來塔內流行供奉舍利,但因舍利數量極少,也有用金、銀等寶物替代。但始建於北宋的白象塔和溫州另一座出土大量寶物的仙岩慧光塔相比,後者卻出土了大量的稀世珍寶,如帶蓋金瓶、鎏金銀塔、玻璃瓶、經袱等,而白象塔出土的文物,按材質,有鐵器、銅器(銅錢)、瓷器、木器、漆器、經卷、繪畫、造像及石刻,幾乎不出貴重的金銀器、玻璃器。但從目前在館藏白象塔文物里重新發現舍利來看,這就不能排除經過歷代的修繕,一些顯露在外的金銀器已流失。關於白象塔舍利子的年代,故宮的專家認為不會遲於宋代。從白象塔發現舍利子,也足以證明宋代溫州佛教的地位與興盛。

此次意外發現的舍利子,從一個側面反映了當時溫州社會文化的多元性,為解讀溫州先佛後儒的現象提供了重要的物證。