變化過程

文獻記載

1、《永嘉縣誌》記載:漢武帝建元三年(公元前138年),東甌為避閩越入侵,廣武侯鄒望率眾4萬遷江淮廬江郡(今安徽舒城),閩越人乘機遷入。這是溫州第一次人口大變遷,當然遷走的都是富裕的上層人口,留下的都是貧民百姓,遷入的也是比較貧窮的人口。這也是福建人第一次遷入溫州。 這次遷移的都是兩地的土著人口。此外《台州地區志》除了記載漢武帝建元三年的人口遷移外,還記載漢元封元年(公元前110年),漢武除東越,又北遷居民於江淮。這個記載說明這兩次遷移有政治考慮的,主要便於政府管理,不會是由於要避閩越入侵才北遷。

2、《永嘉縣誌》記載:晉惠帝元康元年,北方戰亂,人口大批南移,遷入永嘉縣境較多。晉惠帝司馬衷,是武帝司馬炎的第二個兒子,史稱“白痴皇帝”,當政期間發生“八王之亂”和“五胡亂華”,北方戰亂,同期自然災害也頻發,所以人口大量南遷。這是第一次由於戰爭,人口大量遷徙。.

3、《永嘉縣誌》記載:唐黃巢之亂,大批難民由閩北遷入。《蒼南陳姓通覽》和《溫州蒼南繆氏通志》分別記載陳姓和繆姓在閩王之亂期間由福建長溪赤岸和福建壽寧、霞浦等地遷入。《麗水市志》記載:唐末,黃巢亂,閩人遷入溫、處。閩王之亂發生在五代後梁時,是閩王王審知之子王曦和王延政爭奪王位

4、北宋末年和南宋期間,溫州地區人口大量增長,文化也有發展,其中永嘉學派就是證明。這個時期是個轉折點,南宋前的人口遷入基本是為了避難,用現代的說法就是戰爭難民。南宋期間除了避難的,開始有主動遷入的戶口,因為南宋的政治經濟中心在南方杭州,溫州的道路交通也有發展,沿甌江直通杭州的官道也建成。史料也有很多記載。其中《永嘉縣誌》記載:南宋高宗建炎期間,人口遷入。《江西通史》記載了兩宋期間,北方人口南遷的五次移民潮:金滅北宋;完顏亮南侵;開禧年間北伐失敗;蒙古大舉進攻金朝;蒙古攻南宋。《江西通史》另記載“往淮西巡視的薛季宣回報朝廷說:臣之所睹,江南轉涉人口來淮甸者,東極溫、台,南極福建,西達贛、吉,往往有之。” (薛季宣,永嘉人,南宋哲學家,永嘉學派創始人)

5、《溫州市志》記載:南宋末年元初,人口外遷。元初,溫州、福建、廣東沿海是南宋逃亡朝廷最後的根據地,元朝建立後南方人口是最“劣等”的人口,所以人口遷出也是情理之中,因為此時北方已經穩定。

6、《台州地區志》記載:明洪武戰亂後,內地人口減少,遷移人口去屯田。 不知道同期溫州有沒有同樣的事件。

7、明朝由於倭寇作亂,沿海人口持續減少。溫州地區也不例外。《瑞安市志》記載明永樂至萬曆年間,由於倭亂,人口減少,戶數減49.19%,丁數減60.52%。《永嘉縣誌》記載:明嘉靖倭亂,人口減少。《台州地區志》記載:明永樂倭寇,人口內遷。整個明朝期間,沿海人口都在減少。明萬曆年間,戚繼光平定倭亂後,明政府招墾土地,人口才又陸續遷入。這個時期已經是明朝末年了。《蒼南曾姓通志》和《蒼南陳姓通覽》都記載這個時期有人從福建遷入

8、清朝初期,順治至康熙前期,由於鄭成功、張煌言等明朝殘部反清,還有靖南王耿精忠反叛,清王朝實行海禁,人口從沿海強制遷往內陸。其中《瑞安市志》記載這一時期,戶數減44.42%,丁減24.09%

9、中華人民共和國建國後,浙北一帶平原人口減少,也曾從溫州遷移人口過去。

人口遷移情況

漢武帝建元三年,人口遷出;漢元封元年,再遷人口與江淮;

漢朝後期,中原人口開始遷入溫州,但人口增長緩慢;

晉惠帝元康元年,北方人口遷入;

唐黃巢之亂,北方人口遷入;

五代後梁閩王之亂,福建人口遷入;

北宋末年及南宋期間,北方人口持續遷入,人口有較大增長;

南宋末年元初,戰亂人口外遷;

元朝期間,人口自然增長;

明朝永樂至萬曆,由於倭亂,人口持續減少;

明末,倭亂平定,明王朝政府招墾土地,人口由福建遷入;

清初,順治至康熙二十年,實行海禁,人口從沿海遷往內陸;

清後期,人口自然增長;

中華人民共和國建立後,從溫州遷移部分人口到浙北。

產生原因

古代人口遷移、交通、軍事行動,在內陸基本走平原地帶。如果要經過山區,通常也走比較平坦的山脊。在沿海地帶主要靠海上交通。所以進入溫州的交通,有以下幾個方面,首先依靠海上船隻,陸路從福建進入走分水關,北面走湖霧嶺。北方人口進入溫州主要有三個通道:1、沿江西境內平原進入福建漳州、泉州一帶,再沿海路北上;2、進入江西後東拐沿浙贛交界處的棲霞嶺進入閩北,然後再由水路或分水關北上進入溫州;3、進入安徽江蘇後,由浙北沿著金衢平原,到棲霞嶺進入閩北,然後再進入溫州。南宋期間,溫州到杭州的官道開通,才有人口沿甌江而下遷移到溫州。從北部湖霧嶺進入溫州的則很少,通常是從此處外遷

鄒姓是溫州土著人口。陳、林兩姓是福建土著人口。其他姓氏則來自於北方。

溫州歷史上人口男女比例嚴重失衡,《溫州市志》記載曾達到140:100。溫州惡劣的自然條件也確實難以保證養活更多的女性,因為女人在古代不算勞動力。-

溫州人口變化的分界點在於南宋。南宋以前,溫州是個避難地,偏遠山區沒有戰亂,但是自然條件惡劣,人口增長緩慢。南宋後,溫州沿海地帶就經常處於戰亂之中,人口反而往外遷移

變遷關係

《史記》卷一一四回載:其先皆越王勾踐之後,姓鄒氏。秦已並天下,皆廢為郡長,以其地為閩中郡。 這個記載說明東甌在春秋戰國時期也是一個諸侯國,秦統一天下後,被吞併入版圖。

秦末東甌人與相鄰的閩越人分別在其首領搖和無諸的率領下,歸番陽令吳芮,從諸侯滅秦。但項羽不予封王,所以在楚漢戰爭中,又站到了劉邦一邊。 漢高祖劉邦下詔曰:故粵王亡諸世奉粵祀,秦侵奪其地,使其社稷不得血食。諸侯伐秦,亡諸身帥閩中兵以佐滅秦,項羽廢而弗立。今以為閩粵王,王閩中地,勿使失職。閩粵王都冶(今福州)。

漢惠帝三年(前192年),才封搖為東甌王,建都東甌,為外諸侯。

上面兩段文字說明,東甌和閩越在秦前是諸侯國,秦時被吞併。秦末由於恨秦,同期跟著項羽反秦,未被封,又跟著劉邦反項羽。 最後只有閩君被漢高祖封王,相當於東甌被置於閩越之下統治。 漢惠帝三年,東甌王也被封,也就是從閩越獨立出來了。這次事件為後來閩越攻東甌埋下了伏筆。

漢景帝三年,東甌王跟從吳王劉濞起兵反漢,後景帝利誘東甌人殺劉濞于丹徒,劉濞兒子子駒逃亡閩越。 東甌人得以回國。這次逃亡又為閩越攻東甌多了個理由。

漢武帝建元三年,閩越攻打東甌,東甌國求救於漢朝廷。 這次救援,漢朝廷其實有兩派爭執。一派認為東甌荒蠻之地,路途艱險,救兵不易,而且救了也沒啥好處。 一派認為下面的附庸諸侯國求救,如果不救有失民心。最後出兵救援。 救兵到達後,東甌國趁機提出遷移到中原,以逃避閩越攻擊。;

東甌國內遷後,閩越趁機占有了原東甌國地盤,並且移民過來

閩越占有東甌後,於建元六年,又攻打南越。 漢武帝派大行王恢出豫章,大司農朝安國出會稽,分兩路進兵閩越。兵未逾嶺(這個嶺應該就是仙霞嶺),閩越王郢弟余善殺郢降漢。漢武帝詔罷兩將兵,使郎中將立閩越王亡諸孫繇君醜為越繇王。後又立余善為東越王,領地就是東甌地。

元鼎六年(前111),余善又舉兵反漢。 漢武帝分四路進兵東越,橫海將軍韓說出勾章,浮海從東方往(海路過來);樓船將軍楊仆出武林;中尉王溫舒出梅嶺;越侯為戈船、下瀨將軍出若耶、白沙。 元封元年(前110),鹹入東越。繇王居股殺余善降漢。

漢武帝以“東越狹多阻,閩越悍,數反覆,再遷東越人於江淮。 東越地遂虛。 這次遷移後,開始設定郡縣,徹底把東甌併入中國版圖。

所以漢朝期間,溫州台州一帶人口增長很緩慢的。 從行政建制也可看出,西漢兩百年只設定回浦。東漢到初平三年,100年間只增設了一個永寧縣。

溫州建城是在晉朝期間,北方人口遷入後。

分布原因

數據

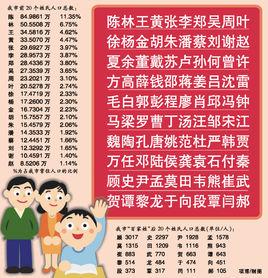

市公安局治安支隊昨天提供的一項全市常住人口統計數據顯示:陳姓是我市第一大姓,有84.9861萬人,占全市常住人口總數的11.35%。 我市姓氏人口總數在20萬人以上的姓有10個,依次為:陳、林、王、黃、張、李、鄭、吳、周、葉;姓氏人口少於20萬人多於10萬人的姓氏有9個,依次是:徐、楊、金、胡、朱、潘、蔡、劉、謝。 今年4月下旬,**部治安管理局對全國戶籍人口的一項統計分析排定的“百家姓”顯示,王姓是我國第一大姓,有9288.1萬人,占全國人口總數的7.25%。姓氏人口總數在2000萬人以上的姓有10個,依次為:王、李、張、劉、陳、楊、黃、趙、吳、周;姓氏人口少於2000萬人多於1000萬人的姓氏有12個,依次是:徐、孫、馬、朱、胡、郭、何、高、林、羅、鄭、梁。 去年,國家自然科學基金委支持的一項調查結果顯示:在調查的4100個姓氏中,李、王、張位列前三位,分別占我國總人口比例的7.4%、7.2%和6.8%

《永嘉縣誌》近日出版,該地方志為永嘉姓氏來源和分布做了詳盡調查。陳、李、潘、金、周五大姓名列前茅,並還確定了永嘉是個遷徙地的歷史事實。

據永嘉縣第四次人口普查資料統計,全縣共有521個姓氏,人口在1萬以上的姓氏有陳、李、潘、金、周、徐、胡、鄭、葉、王、朱、吳、林、黃、張、謝、楊、劉、戴、邵、麻等21姓,占總人口(808066人)的75.73%,其中陳姓為87652人,占總人口的10%以上,李姓為50129人,潘姓為46365人,金姓為39295人,周姓為35481人。一些姓己、工、生、刁、業、動、後、台、竹、魚、貴、酒等姓氏人口極為罕見,只有1至2人。

這次還調查發現,永嘉的祖先大部分從福建等地遷入,如陳姓永嘉有五大支派,都是從外地遷入。陳姓自唐代遷入永嘉,歷1100餘年,到1990年永嘉縣內聚族而居行政村55個。該縣遷入最早的姓氏為謝,謝姓從南朝劉宋時遷入永嘉,至今有1500餘年。 《永嘉縣誌》主編徐順旗介紹,歷史記載:在漢武帝建元(前138年)閩越王發兵攻打東甌。解圍後,東甌國有4萬多人外遷到安徽,東甌故地被閩越控制,元封元年(前110年),東甌、閩越兩地戰事不斷,朝廷命令兩地的百姓遷到安徽,東甌幾乎成了空地,證實了溫州為遷徙地。同時永嘉縣歷史上為永嘉郡,轄鹿城、甌海、龍灣、永嘉、青田溫溪等地,1958年永嘉縣從市區九山遷到如今的上塘鎮。永嘉姓氏源流以及居徙在溫州具有重要的意義。

樂清姓氏諸姓絕大多數由南方直接或輾轉遷入。現有人口中,祖先從福建遷入的占70%以上,從河南等北方省份及鄰近縣份遷入的也占一定比例。僅有1人的姓氏有124個,多數人是近10餘年來從內地因婚嫁而遷入的女性。土著姓氏無考。

居民以聚族而居為主要特徵,如“翁垟陳”、“地團葉”、“象山鄭”等比比皆是。但集鎮和交通便利的村落姓氏較多,最多者為樂成鎮,有姓氏228個,依次有柳市、虹橋、南塘、大荊、清江等鎮,邊遠山區則較少。

州早期人口經漢建元三年(前138)東歐王騶望率眾內徙廬江郡和元封元年(前110)東越國除民再次內徙江淮間後,甌地幾成廢墟,遺民甚少,其原始人口姓氏亦都衰落無聞。此後溫州人口,大多從祖國南北各地陸續徙來,其中以福建尤多。福建與溫州毗連,水陸相通,加上一些歷史原因,歷代閩民徙溫絡繹不絕。唐代以前,譜碟散佚,記載多缺,閩民遷溫難以稽考 。唐代以後,有關史志、譜碟等略有所載,可知其大概。本文就所蒐集材料,對唐代以來福建遷溫人口姓氏略述如下。

歷史時期

一. 唐代時期

唐代三百年問,福建時有人口遷溫,其中以乾符五年(878)黃巢起義軍入閩,溫州無戰事,流遷來溫尤多。據有關史志、譜碟、墓誌、殊卷等記載,唐代閩民遷入永嘉(包括原郡城今溫州市鹿城區,下同)有:薛氏、胡氏、鄭氏、邵氏、麻氏、王氏;遷入瑞安:陳氏、潘氏、黃氏、賈氏、朱氏;遷入樂清 侯氏、翁氏;遷入平陽(包括今蒼南,下同);陳氏、林氏、金氏、顧氏;遷入泰順文成:周氏、林氏、陳氏。各姓氏遷入情況大致如下:

永嘉 (1)薛氏,先世薛令之,福州人。唐中宗朝任左補闕,其孫懷仁遷居永嘉梯雲坊(今鹿城區小南門,見嘉靖 《溫州府志?壇廟》薛補閹祠)。至八世祖遷瑞安白門薛里,遂成大族(見民國《瑞安縣誌稿?氏族門》,下簡稱《瑞志稿》〕。(2)胡氏,其先胡仁七,於唐乾符六年避戰亂,自閩遷居永嘉五潮,後遂成大族(永嘉《胡氏宗譜》).(3)鄭氏,始遷祖鄭鎰,原居福州,唐乾符三年任永嘉刺史,後退隱不仕,築室郡城八字橋雙井巷。至十三世祖鄭有孚,遷居永嘉楠溪棠川(永嘉《鄭氏宗譜》)。(4)邵氏,始遷祖邵宏明,原居閩福清,於唐大中十年任溫州別駕,卒於任。後其子孫遷居永嘉場(今永強)和永嘉邵川(今邵園)等地(永嘉邵園《邵氏宗譜》)。(5)麻氏,先世居閩長溪赤岸,唐時麻垣任溫州刺史,挈家居郡城麻行。北宋天禧間,有麻鍾遷居永嘉麻埠,後子孫繁衍散居永嘉各地〔永嘉東岸《麻氏宗譜》)。 (6)王氏,先世祖於唐季避亂,自閩遷溫郡城李樹巷勸農坊 (清同治《工旬宣朱卷》)。

瑞安 (1)陳氏,有數支遷入。一支原籍閩長溪赤岸,唐貞觀間有陳肇文遷瑞之橫山馱山;又一支先世自閩長溪勤儒鄉擢秀里遷瑞之帆游鄉固義里,為南宋鄉賢陳傅良之族。(2)潘氏 先人潘謀襄於唐天寶間因閩亂自閩長溪赤岸遷瑞之橫山鄉。(3)黃氏,以唐中順大夫太尉黃孟乾為始祖,原居閩長溪,其子元逵始遷瑞安胡岙。(4)賈氏,先人賈大宥於唐天寶間自赤岸遷瑞之橫山鄉。(5)朱氏,先人朱材於唐乾符二年避戰亂,由閩赤岸遷瑞安西南鎮。均見 《瑞志稿》。

樂清 (1)侯氏,始遷祖唯貫,福州人,於唐乾符五年因黃巢克閩,航海至於樂清維山定居 (見《二谷山人集?譜傳》)。(2)翁氏,始遷祖翁邾,原籍閩莆田,唐天佑間為樂成令,後遂留居樂之排岩頭 (見 《樂清市志?姓氏由來》)

平陽(1)陳氏,鼻祖富十五公,唐時由閩之五馬宅徙此 (《平陽縣誌?金石》江南陳氏義塾碑記。下簡稱《平志》)。(2)林氏,其先原閩中,唐會昌、大中問有林彥遷橫陽之金丹鄉,遂為林灣里人 (《平志?文征外編》宋林南仲墓志銘)。(3)金氏,原籍福建赤岸,唐至德間始遷祖金景挾資至橫陽徑口(今平陽水頭)構屋,遂居焉(《南雁盪山志?志余》)。(4)顧氏,其先於唐末自閩長溪赤岸避亂入平陽(《平志?文征內編》元顧愚翁墓志銘)。

泰順文成 (1)周氏,始遷祖周二,於唐代從福建寧德周墩遷洲濱(今泰順洲嶺鄉洲邊定居(周嶺鄉周灣《周氏宗譜》)。(2)林氏,先世林伯三,於唐天枯間由福建避亂遷大嶨(今屬文成)。(3)陳氏,原籍閩漳州漳浦,先世陳久二於唐天拈元年避亂遷大嶨。林、陳遷入均見《瑞志稿》。

二. 五代十國期間

五代十國,社會動盪不安。福建自閩主王審知死後,繼承者王延鈞、 王昶、王曦、王延政、朱文進等為政暴虐,相互攻殺。內戰不休,而溫州在吳越錢氏統治下,社會相對安定,生產發展,因而吸引大批閩民來溫。據有關史志、譜牒等記載,五代閩民遷入永嘉有:金氏、林氏、徐氏、何氏、王氏、楊氏;遷入瑞安:吳氏、曹氏、孫氏、狄氏、許氏、木氏、徐氏、全氏、鄭氏、鮑氏、黃氏、潘氏、國氏、林氏、韓氏、王氏;遷入樂清:劉氏、章氏、宋氏、陳氏、鄭氏、徐氏、"薛"(下部左側為"刂")氏;遷入平陽:陳氏、吳氏、徐氏、章氏、謝氏、宋氏、楊氏、項氏、谷氏、王氏、劉氏;遷入泰順:林氏、方氏。文成缺載。各姓氏遷入情況如下:

永嘉 (1)金氏,本劉姓,世居閩長溪拓岸。後唐清泰元年,劉寶、劉路兄弟避王延鈞亂,遷居永嘉欓溪西巷,又因避吳越王謬諱,易劉為金〔《永嘉縣誌?金石》金宗儒墓誌)。(2)林氏,始遷祖林性,因避朱文進之亂,由閩之長樂遷溫郡城五馬街。至三世祖林勛,遷樂清左原柏岩〔樂清龍川 《林氏宗譜序》)。(3)徐氏,始祖徐雷,世居閩之長溪,五代避閩主王曦之虐遷婺,後轉遷永嘉嶼北。至徐公儀於北宋崇寧五年遷楓林(永嘉楓林《徐氏宗譜》)。(4)何氏,始祖於後唐長興元年自閩赤岸避亂遷溫郡城導俗巷,後轉永嘉場(今永強)(光緒《何慶輔朱卷》)。(5)王氏,先世於五代後唐自閩徙永嘉沙城之英橋(章綸 《英橋王氏宗譜序》)。(6)楊氏,原籍閩漳州南靖,因董昌作亂遷溫州。明萬曆間有楊名考遷瑞安(《瑞志稿》)。

瑞安 (1)吳氏,先世吳元於後晉天福二年避王曦亂,由閩赤岸遷瑞 安白雲鄉。(2)曹氏,其先原居閩長溪,五季時有曰靄者遷瑞安許峰。代有宦業,宋曹叔遠、曹 叔侄即其一。(3)孫氏,其先孫惟睦,五季時自閩長溪遷居瑞安盤谷,至清代有衣言、鏘鳴及治讓,以文學風節名振朝野。又一支,始祖孫志遠,原籍閩長溪,後唐時官安固主簿,後遂家焉。至明有畫家孫隆,善畫梅花。(4)狄氏,先世有狄繼,避王曦亂,由閩赤岸遷瑞安。(5)許氏,南唐時有許文郁自閩建州來瑞,訪晉族陽令許遜結廬煉丹址,後遂家焉。宋許景衡即其後裔。(6)木氏,先世木伯昌於後晉天福八年避朱文進亂,偕徐、全、吳、曹諸姓遷瑞。宋木待問即其後裔。(7)鄭氏,原籍福建,五代晉天福間,始遷祖鄭千之避王審知亂遷瑞。( 8)鮑氏,先人鮑萬興,於晉天福問自閩遷瑞安。(9)黃氏,始遷祖黃權唐,於後漢乾佑二年自閩赤岸遷瑞之永豐里。<10)潘氏,先人潘建,於五季自福建避亂遷瑞安九里鄉。(11)國氏,始遷祖國孟慕,原籍福建長溪,於後唐長興二年避王曦亂遷瑞安仙岙鄉。(12)林氏,先世林世德,原籍福建泉州,因五季亂,避居瑞安鳳鳴鄉。以上12姓遷入均見《瑞志稿》。(13)韓氏,先世仕閩,五季時有韓寓自赤岸徙瑞安羅南〔《瑞志稿?金石》)。(14)王氏,始祖五季時自閩漳州遷居瑞安三家村 (同治《王金制朱卷》)。

樂清 (1)劉氏,先世閩人,避五代亂,徙居樂清石船(樂清石船《劉氏宗譜》)。(2)章氏,始遷相章賁,原籍福建莆田,晉天福問任括蒼提舉,後遂定居樂清,明章綸即其後裔(侯一元《章乾峰墓表》)。(3)宋氏,五代時,有宋靖自閩長溪遷溫之樂邑(《甌海軼聞》氏族)。(4)陳氏始遷祖陳瓊,原籍閩福清,五代後唐末為溫州學諭,後隱居樂清簫台里,後裔分布樂成、鯉岙等地。〔5)鄭氏,始遷祖鄭五六,原籍閩長溪,後晉天福四年避亂遷入樂清凰嶼。(6)徐氏,始遷相徐岱,原籍閩長溪,五代初避閩亂,遷入樂清馬岙。(7)"薛"(下部左側為"刂")氏,原籍閩長溪,後晉天福間,始遷祖懷義為避閩亂,輾轉遷居樂清尚家詳。陳、鄭、徐等遷入見《樂清市志?姓氏由來》

平陽 (1)陳氏,先世自閩長溪赤岸避五季亂徙溫之昆陽金丹鄉 (《平志?金石》陳寶蘭墓志銘)。(2)吳氏,先世吳遠,五季時自閩徙平陽鏡川,後家族繁盛 (《瑞志稿?金石》明吳祚墓志銘)。(3)徐氏,始祖自晉天福問於閩之秦川徙平陽縣西(《平志?氏族》)。(4)章氏,其先閩漳州人,五代之亂徙溫之平陽(前書《文征外編》宋章延仲墓志銘)。(5)謝氏,始祖謝勝,五代避亂自閩長溪來平陽 (同上明謝氏西山阡表)。(6)宋氏,先世由閩長溪赤岸來居平陽,始自五代 (同上明宋允恆墓志銘)。(7)楊氏,先世五季時避閩寇亂,自閩遷平陽北港 (光緒《楊慕倪朱卷》)。(8)項氏,先世避閩王曦亂,從赤岸遷金丹鄉瀛橋里(平陽瀛橋《項氏宗譜》)。(9)谷氏。始祖谷琛,福建長溪人,五代避閩王暴虐遷平陽昆陽。其三子又遷永嘉西源(永嘉西源《谷氏宗潛》)。(10)王氏,先世於晉天福間由閩長溪徙溫之平陽皈仁鄉右山(溫州博物館藏《元王忠道壙志》)。(11) 劉氏,先世閩人,遠祖宗禮聞吳越政寬,自長溪遷平陽泥山(林大椿《劉忠肅公年譜》)。

泰順 (1)林氏,始遷祖林建,原唐內閣長史,於後唐同光三年由福建莆田遁入瑞安義翔鄉筱村(今屬泰順)隱居,後子孫散居筱村、泅溪 。(2)方氏,始祖方佛定,因避亂於後周廣順元年山閩長溪遷瑞安方村(今泰順)定居。均見《泰順縣誌?姓氏源流》。

三. 宋代

宋時,閩民遷溫比上代為多。尤其南宋乾道二年浙南沿海遭特大海溢,“浮屍蔽川,存者十一”。溫州郡守傳檄要求福建移民補籍,此後幾年大批閩民陸續遷溫。據有關史志、譜牒 ,墓誌等記載,宋代閩民遷入永嘉有:張氏、陳氏、戴氏,徐氏,黃氏,魯氏,吳氏,丁氏,林氏:遷入瑞安:卓氏,尤氏,戴氏,程氏,蘇氏,張氏,陳氏,郭氏,邱氏、邵氏、季氏、呂氏、林氏、施氏、池氏、鄭氏,應氏,繆氏,楊氏,何氏,蔡氏,曾氏;遷入樂清:瞿氏,葉氏,賈氏,蔡氏,陳氏,楊氏,朱氏,吳氏,林氏,胡氏,徐氏,倪氏,蔣氏,黃氏;遷入平陽:林氏,章氏劉氏,柳氏,張氏;遷入泰順:陳氏,翁氏,李氏;遷入文成:周氏,胡氏,夏氏,王氏,鄧氏各姓氏遷入情況如下:

永嘉 (1)張氏,始遷祖張闡,閩省人,官工部尚書,為秦檜所忌,棄職攜眷隱於水嘉慈湖。後子孫繁衍永嘉楠溪及樂清等地(永嘉垟頭坑)《張氏宗譜》),明張璁為其後裔。(2)陳氏,始祖名胤,福建侯官人,為宋溫州通判,因家郡城。後裔有陳純又遷樂清(樂清《明陳省齋墓志銘》)。又一支福建長溪,宋淳熙間有陳朋任溫州郡守,遂家焉 (《瑞志稿》)。(3)戴氏,其先自閩徙浙之仙居,北宋皇裕間有戴天旭、天休兄弟自仙居遷永嘉(永嘉菇田《戴氏宗譜》)。(4)徐氏,其先閩泉州晉江人,至徐定始為溫州永嘉人(《葉適集》宋徐文淵墓志銘)。(5)黃氏,原籍福建福清,十世祖岡中於建炎元年補永嘉縣令,遂居郡城。後子孫遷樂清雁盪及永嘉濮頭池(乾隆樂清《黃氏宗譜》)。(6)魯氏,原籍福建,宋紹興間遷永嘉,明時又遷瑞安,始遷祖名元龍(《瑞志稿》)。(7)吳氏,原籍閩莆田。先世在宣和中為溫州通判,遂家溫州(光緒《吳讓妹卷》),(8)丁氏,先世由閩沙埕遷溫,始祖名凱。大宗祠在永嘉八字橋,小宗祠在瑞安穗豐 (《瑞志稿》)。(9)林氏,遠祖林曾,宋光祿大夫,世居閩長溪。其孫林慶徙溫之花柳塘,後裔又遷羅浮(水嘉羅浮 《林氏宗譜》)。

瑞安 (1)卓氏,始遷祖卓顬夫,宋宣和間自閩避亂遷瑞之瑤莊鄉朱山。(2)尤氏,先世於宋紹聖元年由福建遷瑞安汀董鄉。(3)戴氏,始遷祖戴羅(山獻)於宋初自閩遷瑞安鮑(山犀)鄉鮑川。(4)程氏,先世於宋紹興間由福建遷飛雲鄉曾家陽。(5)蘇氏,先世於宋時自福建遷瑞安仙潭鄉岩下。(6)張氏,始遷祖悅庵,宋乾道間由福建赤岸遷瑞安汀董鄉。(7)陳氏,先世原籍福建古田,建炎不年以凶歲遷瑞安大南陳岙。(8)郭氏,宋時口福建遷入瑞安沙平鄉團前。(9)邱氏,始遷祖邱何,乾道進士,由福建遷居瑞飛雲鄉上埠。(10)邵氏,先世邵博陵宋時自閩遷瑞安塘下鎮。(11)季氏,先世季迪三於宋時由福建遷瑞安龍川鄉。(12)呂氏,先世宋時自福建遷瑞安清祥鄉岙氏。(13)林氏,數支遷入:一支始祖林祖岳,宋哲宗時山福建遷入前里鄉上望;一支始祖林真卿,宋時由福建遷入梓霞鄉麗塘;一支始祖林靜庵,宋乾道間遷入東山鄉大路村。(l4)施氏,始遷祖施英達,原籍福建,宋鹹淳間來永嘉為吏,後遂居瑞安大南鄉西岙。(15)池氏,宋乾道三_年後始遷祖池宗昌由福建赤岸遷瑞安四都前池。(16)鄭氏,先世閩赤岸,始遷祖鄭冕於宋末避元亂遷瑞安大南鄉18)繆氏,其先南宋時自赤岸遊宦瑞安遂家焉。

(19)楊氏,先世閩長溪瀲村,五世祖龍桂,淳熙中隨兄宗旦來瑞任知縣事,遂卜居瑞汀灣。

(20)何氏,始遷祖何悅,宋紹興間自福鼎徙瑞安鎮篔鄉。

(21)蔡氏,一支始遷祖蔡聖道,宋時由福建興化仙遊赤湖遷瑞曹村;一支原籍長溪,宋皇禱間遷居瑞城第二巷。

(22)曾氏,原籍福建晉江,始遷祖曾維華於建炎問遷瑞安萇芬鄉坎頭。以上諸姓遷瑞均見 《瑞志稿》。

樂清:

(1)瞿氏,先世莆田,始遷祖孚鞏於南渡後任溫州別駕,後掛冠隱居樂清東聯信岙(樂清虹橋 《瞿氏宗譜》)。

(2)葉氏,始遷祖葉炫,原籍閩興化仙遊,南宋寶慶三年遷居樂清今後裔散居翁垟地團等地(地團《葉氏宗譜》)。

(3)賈氏,始遷祖賈仁三,福建仁溪人,宋乾德間任黃岩尉,後卜居樂清龍門山麓,今後裔散居西聯上下賈岙 (樂清鹿岩 《賈氏宗譜序》)。

(4)蔡氏,先世於宋從福建仙遊遷樂清雲門,後遷樂成(樂清海口《蔡氏宗譜》)。

(5)陳氏,宋時由福建遷樂清蒲岐(《蒲岐所志》)德璠公墓碑記)。

(6)楊氏。始遷祖楊程,原籍閩莆田,宋元佑四年為樂清縣令,後定居西塘;又支始遷祖楊求安,原籍閩延平,淳熙間因經商定居樂清石馬。

(7)朱氏,始遷祖朱燁,原籍閩東山,宋嘉定間宦遊來樂清,因愛瑤川山水之勝,遂定居焉:又支宋建炎四年由閩遷樂清岐頭。

(8)吳氏,始遷祖吳隱,原籍莆田,宋宣和間避閩亂,遷居樂清龍角岩下。

(9)林氏,一支始遷祖林宗甌,原籍莆田,宋紹興初隨子林纁離任秀水令,隱居樂清天成。餘二支原籍閩赤岸,宋時從溫州水嘉遷樂清。

(10)胡氏,始遷祖胡潛,原籍閩,宋德佑二年遷入樂清漕川。

(11)徐氏,一支始遷祖徐泰孫 (徐鞏侄),原籍閩晉汀,南宋嘉熙間由溫州遷樂成仙隱里:又一支始遷祖徐淘,原籍閩福清,宋寶佑間遷居樂清花坦。(12)倪氏,始遷祖倪立言,原籍閩莆田,宋嘉定元年由玉環遷居樂清蒲岐。

(13)蔣氏,始遷祖蔣德臣,原籍福州,宋隆興二年任樂清縣令,後留居樂清滬嶼。

(14)黃氏,始遷祖黃起四,原籍閩東,宋大中祥符間遷入樂清湖頭;又一支始遷祖黃顏百,原籍閩,南宋嘉熙間遷入樂清西漳。以上未注出處九姓遷入均見 《樂清市志》。

平陽

(1)林氏,據《宋林公是墓誌》載:林公長溪人,官劍南通判,晚年遷居平陽松山(《葉適集》)。

(2)章氏,原籍閩浦城,始祖於崇寧間主平陽簿,因家平陽白沙(《甌海軼聞》)。

(3)柳氏,唐末避亂遷福州,宋建炎間由閩分遷平陽莒溪 (《平志·文征外編》柳信墓志銘)。

(4)劉氏,先世閩長溪赤岸,宋建隆四年因閩政苛虐,徙平陽泥山,後再徙樂清瑤岙 (樂清 《劉氏宗譜》)。

(5)張氏,先世十宋乾道間由福建遷居平陽 (清宣統 《張兆麟朱卷》)。

泰順:

(1)陳氏,始遷祖陳正六,於宋紹興間由閩壽寧遷入瑞之桂坪(今泰順桂花坪)。

(2)翁氏,始遷祖翁神安。原籍福鼎,乾宋乾德二年訪伯父至瑞未遂,逾數嶺至於翁山(今屬泰順)遂定居。

(3)李氏,始遷祖李傑,於宋皇佑二年自赤岸遷入今泰順包垟鄉馬跡定居。均見《泰順縣誌·姓氏源流》。

文成:

(1)周氏,先世於宋崇寧問由福建遷居玉壺 (今屬文成)。

(2)胡氏,先世閩人,宋雍熙四年後裔由昆陽遷玉壺。均見 《瑞志稿》。

(3)夏氏,始遷祖夏定邦,宋時由閩赤岸入贅今文成花前方宅。

(4)王氏,宋時有一支由閩轉溫遷居大嶨。

(5)鄧氏,宋淳裕四年有鄧存爵由福州遷居今文成東灣坑。夏、王、鄧姓遷入均見《文成縣誌 ·姓氏源流》。

四、元明清體驗家園

元明清各朝,閩民遷溫人日記載仍不絕於史 其中有避王朝更替之亂,避倭寇之亂和清初“遷界”等等:清末開埠後,亦有閩民來溫經商占籍。

元代,閩民遷溫,永嘉僅知三姓:

(1)張氏,原籍莆田,元季遷入永嘉場(《瑞志稿》)。

(2)金氏,元季由長溪遷入永嘉。

(3)葉氏,閩人,先世於元大德間任溫通判,遂居甌城康樂坊(清《葉寶衡殊卷》)。

瑞安,由閩遷入有九姓:

(1)王氏,先世元時由閩赤岸遷入瑞安。

(2)黃氏,先人名益陽,元時自莆田遷瑞安陶山。

(3)胡氏,先世少九,元時由閩鐵領頭遷瑞周南鄉;另支由閩福寧遷瑞錦溪。

(4)張氏,與吳姓於元末由福建同來瑞安開墾

(5)潘氏,元至正間自閩遷瑞東皋。

(6)戴氏,元時自福建遷瑞安榮遠鄉。

(7)徐氏,先世煥章,元代自閩福寧遷瑞東山鄉。

(8)鄭氏,始遷祖鄭方三,於至元二年自閩遷瑞安。以上均見《瑞志稿》。

(9)唐氏,始遷祖唐奎晉,元初任兩浙提舉,由閩遷瑞安小沙堤(清《唐黼土犀朱卷》)。

樂清,由閩遷入有五姓:

(1)林氏,始祖龍仕,世居閩,元時任兩淮鹽運副使,巡歷抵溫,後遂遷居樂成東岙(《甌海軼聞》)。

(2)張氏,其先閩人,元時有名子珍始來樂清,後裔又有遷永嘉 (《_二谷集·鴻臚寺序班石台張公墓表》)。

(3)金氏,始遷祖金慕深,原籍閩,元末遷入東清自石東浹。

(4)黃氏,始遷祖黃第慶,原籍閩福清,至元間遷居樂清蟾嶼。

(5)潘氏,始祖潘養晦,原籍閩,元延佑元年任樂清教諭,後遂居密溪岙。

又有馬氏、盧氏,原籍亦閩,元時分別從玉環、溫嶺、永嘉轉遷樂清。均見 《樂清市志·姓氏》。

平陽、泰順、文成,由閩遷入有:

(1)彭氏,其先自閩遷溫之平陽金丹鄉(《平志·文征內編》元彭仁翁墓誌)。

(2)謝氏,始遷祖於元貞二年從閩霞浦遷入茂竹園 (今泰順萬排鄉)定居。

(3)江氏,世居福安,元泰定間有江貴八兄弟避亂遷入南湖埔尾 (今泰順羅陽南詳底)。均見新《泰順縣誌·姓氏》。

(4)朱氏,元初有朱萬昌由閩遷居玉壺。

(5)金氏,元末有一支自閩天井詳遷居大帶珊門。

(6)鄭氏,元時從福建遷溫後移居擊日。均見 《文成縣誌 ·姓氏》。

明代,閩民遷溫,永嘉三姓:

(1)張氏,先世千明成化間山閩赤岸遷居永嘉場一都(清《張祖齡朱卷》)。

(2)朱氏,始遷祖朱湘,原籍閩建陽,明永樂間任青田縣尉,後隱居永嘉礁川(甌江礁川《朱氏宗譜》)。

(3)丁氏,先世安科,於明初由閩漳州遷甌,後裔又遷瑞安(《瑞志稿》)瑞安,

據《重修浙江通志稿·民族遷徙》載:明代瑞安有夏氏、秦氏、方氏、甘氏、姚氏、毛氏、魏氏遷自福建,王氏遷自閩漳浦,余氏遷自閩莆田,張氏遷自長溪和莆陽,蘇氏遷自閩龍溪,歐陽氏遷自閩漳州,吳氏遷自莆田、長溪和泉州等。又有金、董、顏、何、李、鄭、池七姓亦明時由閩遷瑞 〔詳見《瑞志稿》)。

樂清,由閩遷入有:

(1)阮氏,始遷祖阮赴捷,原籍莆田,明洪武初遷入大荊石門。

(2)張氏,始遷祖張禮鈞,明永樂間由閩遷居樂清黃華。

還有李氏、高氏原籍閩,明時由溫州、瑞安轉遷樂清北闔、湖霧;胡、徐、倪、黃四姓,原籍閩,明時由玉環轉遷樂清。均見《樂清市志·姓氏》。

平陽、泰順、文成,閩民遷入有:

(1)陳氏,明季由閩漳州遷居平陽北港三門(清 《陳經朱卷》)。

(2)少數民族鍾氏、雷氏、藍氏,明時由閩羅源分別遷居平陽旺莊、書閣、橋墩、莒溪,後裔散居平陽、蒼南、泰順、文成等地 (《溫州市志·少數民族》)。明代閩民遷入今泰順有劉氏、蘇氏、莊氏、龔氏、章氏(見《泰順縣誌》):遷入今文成有李氏、蘇氏、朱氏、鄭氏、廖氏 (見 《文成縣誌》)。

清代,閩民遷溫情況:永嘉,僅知二姓:

(1)方氏,其先閩人,始祖方彬初為溫批驗所大使遂卜居溫城區康樂里(李維楨《大泌山房集》,“方茂才嚴孺人墓表”)。

(2)張氏,始祖自福建興化莆田於乾隆時遷入 (清 《張泰清朱卷》)。瑞安:據 《重修浙江通志稿》載:清代瑞安有趙氏、蔡氏、魏氏、張氏遷自福建,龐氏、楊氏遷自閩安溪,郭氏遷自泉州,梁氏遷自漳州。《瑞志稿》所載同,並詳記其遷入具體時地。

樂清,遷入閩民有:

(1)翁氏,原籍福建,為水上漁戶。於乾隆間飄流至於樂清定居百岱會;又一支原籍福寧雍正間遷入樂清里湖。

(2)謝氏,原籍赤岸,乾隆13年從平陽轉遷樂清方江嶼。均見 《樂清市志》。

平陽缺載。

泰順:

清代有賴氏、邱氏、許氏、沈氏自閩汀州遷來,羅氏、黃氏、江氏自閩連城遷來,入山區種靛、燒碗;又有徐、朱、洪三姓亦從閩遷入。見《泰順縣誌》。文成,清代僅載有林氏、廖氏自福建遷入,見《文成縣誌》。

綜上所述,歷代閩民遷溫以宋代為最多,其次五代,唐代、明代。在入遷人口中,以閩省赤岸為最多,幾占閩省遷溫人口半數以上;其次莆田:再次漳州、泉州、福州、福清、羅源、連城、汀州、興化仙遊:還有浦城、莆陽、安溪、仁溪、壽寧、長樂、鐵嶺頭、延平、古田、秦川等地。赤岸,古代屬福州府長溪縣,元代升長溪縣為福寧州。清雍正間稱福寧府,赤岸屬福寧府之霞浦縣。至乾隆四年從霞浦縣析出,置福鼎,故謂“赤岸者,今福鼎也。”可見當時赤岸範圍相當之大。由於該地與溫州毗鄰,水陸相通,因而歷代遷入人數特多。

總結

大量閩民遷溫,除了閩與溫州地域相連便於遷移和溫州氣候溫和,土地肥沃,古代地廣人稀等因素外,還有歷史上的一些原因。主要有:

1.避戰亂遷入。如唐乾符間避黃巢起義軍入閩之戰亂,五代避閩主暴虐和閩省之內亂,宋末避元之亂,避明末之亂等等,均有大批閩民挈眷遷溫。

2.災害移民補籍。主要是南宋乾道二年夏溫州遭大颱風、大海溢,溺死數萬人。溫州知州傳檄福建要求移民補籍,閩民奉命陸續來溫,如瑞安張氏、林氏、池氏、應氏,均在乾道二年後由閩遷溫,

3.仕官溫州定居占籍。歷代均有。唐代有閩籍鄭氏、麻氏任溫州刺史,邵氏任溫州別駕,翁氏任樂成令;五代至元代閩民有任括蒼提舉、溫州通判、郡守、永嘉縣令、瑞安知縣事、平陽主簿等,後遂留居溫州占籍。

4.其他遷入。有慕溫州山水之勝遷來隱居;有“遷界”徙來:清初有福建興泉、汀州一批農民入泰順山區墾荒種靛。聚族而居;還有經商來溫定居等。

閩民大量遷入,增補了溫州戶籍,提供了大批勞動人手,並成為溫州居民的重要組成部分。在溫州歷史發展的長河中,閩民及其後裔,共同推動著溫州經濟文化的發展,使溫州這塊歷史上曾是地廣人稀的東南沃土得到開發與利用,並共同創造出今天溫州的繁榮與昌盛。溫州歷史上許多名士大家,大多出自閩民後裔。其中如宋薛季宣、陳傅良、木待問、徐磯、曹叔遠、曹幽、林景熙,明張孚敬、章綸,清孫衣言、孫鏘鳴、孫治讓、黃紹箕等等,其先均為閩民,他們對溫州文化思想的發展作出了卓越的貢獻,在我國文化思想史上占有一定的地位。