背景

光緒十五年(1889年)9月25日,總理海軍事務大臣奕劻為籌備海軍軍費,上奏朝廷:“……經費之難,幾於無可設措。惟有仿照外國籌費之法,酌開一周轉之餉源,庶不虞其無繼。查有印花稅一法,西洋各國通行,傳聞美國每年徵稅可得美金五千三百餘萬元,法國徵稅所得二千七百餘萬元。中國如何仿照辦理,可先試行於各口之洋商……其紙由臣衙門仿照西式,用機器製成,匯發各省,由各該督撫轉飭辦理,若日久行之無弊,再推廣於內地。可否之處,擬請飭下總理各國事務衙門悉心妥議,詳細獲奏。如果可行,再行遵旨試辦。”奕劻的奏摺引起了清廷的重視,光緒皇帝在奏摺上批示:“下所可議。”

1896年,御史陳壁又請仿行印花稅。“查印花稅創自荷蘭,盛於英吉利,今則遍行各州,天國無之。謂之印稅者,蓋令民間買國家所制之印花,粘於各項契券字據之上,以為納稅之證也……”雖然當時清廷沒有立即準奏,但奏疏內容比較周詳,為日後開辦印花稅打下了基礎。同年,江蘇補用道陳儀洛亦上奏《印花條議》。

1899年,出使大臣伍廷芳為開徵印花稅之事再奏,並引起朝廷重視,降旨總理衙門督促各出使大臣採訪各國印花稅章程,為試辦印花稅作準備。

1901年,兩江總督劉坤一、湖廣總督張之洞會奏:“查外國征商之政,其巨款全在印花稅。其大意在抽銀不抽貨;抽已賣之貨,不抽未賣之貨,估西人解曰:‘銀錢稅’。然中國若能辦成即較中國得二十分之一,亦可征銀五六百萬。中國初辦,隱匿必多。推敲過細,不免紛擾。只可稍為從寬,不求算無遺策。以後稽核之法漸周,自然日臻旺矣。應請教敕查各國章程,斟酌妥辦。”

海關總稅務司英國人赫德,不僅參加歷次開徵創議諮詢和討論,還兩次提出開徵印花稅的建議。但其出發點是為了讓清政府早日籌足向各列強的賠款。

直隸試用道陸樹藩上書外務部,陳述了開徵印花稅的理由,並詳細說明了印花稅不僅有稅收功能,還具有對應稅事項公證的功能。外務部代奏陸樹藩的條陳後,光緒皇帝頒旨令外務部和戶部詳細商議後再奏,遂有《清外務部戶部遵議試行印花稅並原擬辦法七條疏》。光緒二十八年十二月初一日(1902年12月30日)清廷正式批准北洋大臣直隸總督袁世凱遵議仿行印花稅,籌擬章程,奉旨試辦,同時向日本印刷局訂印印花稅票6枚一套,此即清代批准第一次試辦印花稅。

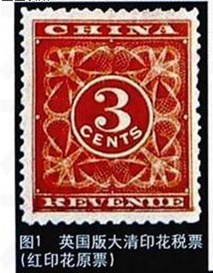

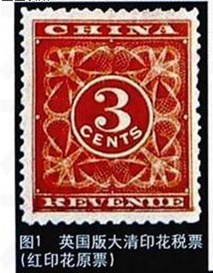

種類版別

一、英國版大清印花稅票 英國版大清印花稅票英國版大清印花稅票(簡稱“紅印花原票”,下同),由清朝政府於1896年9月委託英國華德路公司用雕刻版印製,規格18.5×22.5毫米,齒孔度14~16度,無水印厚實白紙紙張,背面刷膠,面值及顏色為洋銀3美分紅色,每全張縱橫各10枚計100枚,總計65 萬枚。後因郵政需要,大部分加蓋“大清郵政”而作為郵票使用(據專家考證,未加蓋紅印花票53枚)。圖案內容:上端為英文“CHINA”,即英文“中國” 簡稱(當刪‘稱“大清國”);中間圓圈內印有“3cents”(3美分);下端為英文“REVENUE”,即“印花稅”;底圖為網狀花紋卷花,形似“海星圖”。該票設計典雅,雕刻精細,色彩鮮麗,深受人們喜愛。對於該票是稅票、郵票還是收費票,爭議很大,有的認為該票是印花稅票,著名集郵家周今覺即是達一觀點的代表。後來有人提出異議或質疑,認為該票不是稅票,是“準備貼在進口稅單上以防止不法進出口商人騙取大量復出口退稅”或是“為了貼在洋貨進口憑證上作防偽用”的防偽標誌,或是“作海關收費用憑證”即“擬用於報關單上貼用的收費憑證”,或是“清代上海江海關試行派司(‘進口貨物報關簽證單’的簡稱)制度而使用的印花或印紙”,等等。筆者認為,紅印花原票應該是收稅備用的印花稅票,理由有五:一是紅印花原票的發行背景是開闢財源,增加稅收。1840年鴉片戰爭以後,西方勢力逐漸入侵,清三朝在財政收支上出現了困難,自同治年間起,就有各級官員,包括在海關服務的外籍高級職員,多次呈請推行印花稅法,開闢財源。後經批准,由海關總稅務司赫德(Robert Hart,1835~1911年,英國人)和英國聯繫印製,這就是聞名中外的紅印花票。二是紅印花原票的票名內容為“大清印花稅”(與美國版大清印花稅票票名內容相同),屬印花稅票特徵內容。三是紅印花原票若是郵票,則在改用時不用加蓋“大清郵政”字樣。事實上,紅印花原票是經郵政改用後才成為郵票的。四是紅印花原票若是海關收費票,則應有表示收費項目內容的文字,但該票沒有表示收費項目內容的文字,因此不應是海關收費票。五是紅印花原票若是查驗用票證,則應無面值。事實上,稅務(包括海關)查驗用票證(或印花)為無面值票證,紅印花原票為有面值票證,因此不應是查驗用票證。關於紅印花原票未實行的原因有三:一是英文翻譯出現差錯,即印花稅票翻譯為“Revenue”(“Revenue”,現譯為“收入”或“收支”“國家收入”“稅務署”“稅務官員”“國內稅收”“財政稅”等),缺少一個票字。目前,詞典對中文“印花稅”的英譯為“Stamp duty/stamp tax”,如香港的印花(稅)英譯為“Stamp duty”等),對印花稅票的英文翻譯為“Revenue stamp”(當然,也有其他翻譯的,但不是“Revenue”)。二是商人反對難以實施。三是票面內容全部為英文內容,無中文字樣,大清商人使用很不方便。所以,印花稅未開徵,印花稅票也未發行使用。紅印花原票現已成為稀世珍寶,被列為“華郵四寶”之首。二、日本版大清國印花票

英國版大清印花稅票英國版大清印花稅票(簡稱“紅印花原票”,下同),由清朝政府於1896年9月委託英國華德路公司用雕刻版印製,規格18.5×22.5毫米,齒孔度14~16度,無水印厚實白紙紙張,背面刷膠,面值及顏色為洋銀3美分紅色,每全張縱橫各10枚計100枚,總計65 萬枚。後因郵政需要,大部分加蓋“大清郵政”而作為郵票使用(據專家考證,未加蓋紅印花票53枚)。圖案內容:上端為英文“CHINA”,即英文“中國” 簡稱(當刪‘稱“大清國”);中間圓圈內印有“3cents”(3美分);下端為英文“REVENUE”,即“印花稅”;底圖為網狀花紋卷花,形似“海星圖”。該票設計典雅,雕刻精細,色彩鮮麗,深受人們喜愛。對於該票是稅票、郵票還是收費票,爭議很大,有的認為該票是印花稅票,著名集郵家周今覺即是達一觀點的代表。後來有人提出異議或質疑,認為該票不是稅票,是“準備貼在進口稅單上以防止不法進出口商人騙取大量復出口退稅”或是“為了貼在洋貨進口憑證上作防偽用”的防偽標誌,或是“作海關收費用憑證”即“擬用於報關單上貼用的收費憑證”,或是“清代上海江海關試行派司(‘進口貨物報關簽證單’的簡稱)制度而使用的印花或印紙”,等等。筆者認為,紅印花原票應該是收稅備用的印花稅票,理由有五:一是紅印花原票的發行背景是開闢財源,增加稅收。1840年鴉片戰爭以後,西方勢力逐漸入侵,清三朝在財政收支上出現了困難,自同治年間起,就有各級官員,包括在海關服務的外籍高級職員,多次呈請推行印花稅法,開闢財源。後經批准,由海關總稅務司赫德(Robert Hart,1835~1911年,英國人)和英國聯繫印製,這就是聞名中外的紅印花票。二是紅印花原票的票名內容為“大清印花稅”(與美國版大清印花稅票票名內容相同),屬印花稅票特徵內容。三是紅印花原票若是郵票,則在改用時不用加蓋“大清郵政”字樣。事實上,紅印花原票是經郵政改用後才成為郵票的。四是紅印花原票若是海關收費票,則應有表示收費項目內容的文字,但該票沒有表示收費項目內容的文字,因此不應是海關收費票。五是紅印花原票若是查驗用票證,則應無面值。事實上,稅務(包括海關)查驗用票證(或印花)為無面值票證,紅印花原票為有面值票證,因此不應是查驗用票證。關於紅印花原票未實行的原因有三:一是英文翻譯出現差錯,即印花稅票翻譯為“Revenue”(“Revenue”,現譯為“收入”或“收支”“國家收入”“稅務署”“稅務官員”“國內稅收”“財政稅”等),缺少一個票字。目前,詞典對中文“印花稅”的英譯為“Stamp duty/stamp tax”,如香港的印花(稅)英譯為“Stamp duty”等),對印花稅票的英文翻譯為“Revenue stamp”(當然,也有其他翻譯的,但不是“Revenue”)。二是商人反對難以實施。三是票面內容全部為英文內容,無中文字樣,大清商人使用很不方便。所以,印花稅未開徵,印花稅票也未發行使用。紅印花原票現已成為稀世珍寶,被列為“華郵四寶”之首。二、日本版大清國印花票 日本版大清國印花稅票日本版大清國印花稅票由中國清朝政府於1903年1至3月委託日本製造局印製,規格25.5×21毫米,無水印白紙紙張。該票的中間有一個三層的橢圓,外層橢圓上部條幅上為“大清國印花票”字樣,下部條幅上印有6個異體篆字“大清國印花票”,橢圓兩端中部右印“制”字、左印“錢”字;第二層為“雙龍戲珠紋”圖,珠上有一個“甲”字;第三層即票的中心印有面值如“貳文”字樣;票的四角各有一朵帶有葉飾的六瓣網狀花紋卷花;票的正上方外層橢圓上部有一朵倒立開放的花卉。該票全套共6枚,印製數量不詳。面值和顏色分別為貳文紅色、拾文藍色、伍拾文橙黃色、壹百文綠色、伍百文赭色、壹千文茶色6種。該票未履行的原因是:一是清廷官員反對,該票印製後,清廷內一些官員唯恐因開徵印花稅引起民間動亂,紛紛上奏光緒皇帝反對開徵印花稅;二是該票缺少一個“稅”字;三是與《印花稅則》規定內容不符。所以,印花稅未開徵,印花票也未發行使用。清代末期,該票由於未曾發行使用,所以一直入庫保存。清政府崩潰之後,民國政府在接收其財產時,日本版大清國印花票有少量流入民間。民國初期,有加蓋有關標記後流通使用的。三、美國版大清印花稅票

日本版大清國印花稅票日本版大清國印花稅票由中國清朝政府於1903年1至3月委託日本製造局印製,規格25.5×21毫米,無水印白紙紙張。該票的中間有一個三層的橢圓,外層橢圓上部條幅上為“大清國印花票”字樣,下部條幅上印有6個異體篆字“大清國印花票”,橢圓兩端中部右印“制”字、左印“錢”字;第二層為“雙龍戲珠紋”圖,珠上有一個“甲”字;第三層即票的中心印有面值如“貳文”字樣;票的四角各有一朵帶有葉飾的六瓣網狀花紋卷花;票的正上方外層橢圓上部有一朵倒立開放的花卉。該票全套共6枚,印製數量不詳。面值和顏色分別為貳文紅色、拾文藍色、伍拾文橙黃色、壹百文綠色、伍百文赭色、壹千文茶色6種。該票未履行的原因是:一是清廷官員反對,該票印製後,清廷內一些官員唯恐因開徵印花稅引起民間動亂,紛紛上奏光緒皇帝反對開徵印花稅;二是該票缺少一個“稅”字;三是與《印花稅則》規定內容不符。所以,印花稅未開徵,印花票也未發行使用。清代末期,該票由於未曾發行使用,所以一直入庫保存。清政府崩潰之後,民國政府在接收其財產時,日本版大清國印花票有少量流入民間。民國初期,有加蓋有關標記後流通使用的。三、美國版大清印花稅票 美國版大清印花稅票美國版大清印花稅票由中國清朝政府於1908年委託美國印刷公司印製,規格23×25毫米,無水印白紙紙張。全套3枚,面值和顏色分別為貳拾文赭色、壹百文綠色、壹千文紅色3種。印製數量依次為5000萬枚、3200萬枚、1800萬枚,總計1億枚,合錢21220000 千文。3枚票的圖案內容略有不同。相似的內容是,上端中間扇面(形狀略有不同)上的中文內容均為“大清印花稅”字樣,兩邊圓圈(形狀略有不同)中內容均為面值,下端中間扇面(形狀略有不同)上的英文內容均為“CHINESE REVENUE”字樣,下端中間的橫條上為英文面值,兩端為阿拉伯數字面值。票的中間均為中文面值。不同的是3枚票中問的圖案內容分別為龍鳳呈祥圖、雙龍抱柱圖、亭殿圖。該票未履行的原因:一是英文翻譯出現差錯,差錯同紅印花原票一樣,即印花稅票翻譯為“Revenue”;二是缺少一個票字;三是因各省督撫反對徵收印花稅而未能實施;四是清王朝臨近倒台,時局混亂,新印製的美國版印花稅票來不及發行使用(目前發現有貼在光緒六年未用御紙上作為封皮紙用的)。1911年清王朝倒台後,頒發至各省的印花稅票有少量流入民間。民國初年,雲南等省的軍閥割據集團在自辦印花稅時,曾在清政府遺留下來的美國版印花稅票上加蓋有關標記後流通使用。

美國版大清印花稅票美國版大清印花稅票由中國清朝政府於1908年委託美國印刷公司印製,規格23×25毫米,無水印白紙紙張。全套3枚,面值和顏色分別為貳拾文赭色、壹百文綠色、壹千文紅色3種。印製數量依次為5000萬枚、3200萬枚、1800萬枚,總計1億枚,合錢21220000 千文。3枚票的圖案內容略有不同。相似的內容是,上端中間扇面(形狀略有不同)上的中文內容均為“大清印花稅”字樣,兩邊圓圈(形狀略有不同)中內容均為面值,下端中間扇面(形狀略有不同)上的英文內容均為“CHINESE REVENUE”字樣,下端中間的橫條上為英文面值,兩端為阿拉伯數字面值。票的中間均為中文面值。不同的是3枚票中問的圖案內容分別為龍鳳呈祥圖、雙龍抱柱圖、亭殿圖。該票未履行的原因:一是英文翻譯出現差錯,差錯同紅印花原票一樣,即印花稅票翻譯為“Revenue”;二是缺少一個票字;三是因各省督撫反對徵收印花稅而未能實施;四是清王朝臨近倒台,時局混亂,新印製的美國版印花稅票來不及發行使用(目前發現有貼在光緒六年未用御紙上作為封皮紙用的)。1911年清王朝倒台後,頒發至各省的印花稅票有少量流入民間。民國初年,雲南等省的軍閥割據集團在自辦印花稅時,曾在清政府遺留下來的美國版印花稅票上加蓋有關標記後流通使用。

英國版大清印花稅票

英國版大清印花稅票 日本版大清國印花稅票

日本版大清國印花稅票 美國版大清印花稅票

美國版大清印花稅票