概述

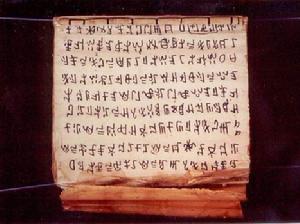

美姑畢摩文獻,現藏美國華盛頓大學博克博物館

美姑畢摩文獻,現藏美國華盛頓大學博克博物館涼山彝族畢摩文獻(下稱“畢摩文獻”)被金沙江南北兩岸兩百多萬諾蘇支系的彝族人民視為歷史的“根譜”和文化的瑰寶,長期以來一直在歷時性的書寫傳承與現時性的口頭演述中發展,並依託畢摩師承教育中的“詩教傳統”和民間儀式生活中的口頭傳播而得以世代相承,在歷代畢摩所珍視的“司木哈嘎”(傳播知識的五大工具)中占有重中之重的地位。畢摩文獻在歷史上雖然長期被祭司階層所壟斷,卻又通過民間儀式生活的口頭傳播而超越了畢摩集團從而成為全民族的文化共器。她既是我國族群文化多樣性的體現,也是人類記憶和文化創造力的見證。

群體

畢摩文獻的傳承群體。畢摩在彝族文化的發展史上有著不可磨滅的功績。從古到今,彝族民眾都視畢摩為“智者”和“知識最豐富”的人。彝諺有曰:“頭人的知識上百,茲莫的知識上千,畢摩的知識無數計。”古代彝族文化遺產,除民間口傳以外,大量地保存在畢摩的彝文典籍中。這些民間文獻的編撰、書寫、習用、傳播、保存,無疑地大都掌握在畢摩手中,都與畢摩的宗教職司和主持社會文化活動有關。在彝族社會,學識淵博、精通眾藝的畢摩被尊稱為大畢摩,出類拔萃者被尊稱為畢摩大師。教育經典《瑪木》說:“德古(頭人)靠聰敏,勇敢靠臂力,富裕靠牛羊,畢摩靠書籍。”畢摩教育及其師承在很大程度上依靠的是世傳的經書知識教育,其文化權能的象徵就是擁有大批祖傳的彝文典籍。明清以來畢摩長期生活在民眾之中,既受畢摩文化之薰陶,也深受民間文化藝術的影響,他們博通眾藝,能歌擅誦、善書會畫,不僅精通文史,也熟諳民情風俗、神話傳說、故事謠諺,有的還懂彝醫彝藥、天文地理,真正“身系一族之本位文化”,是具有多種知識技能的“民間知識分子”。千百年來,畢摩一直擔任著講述歷史、傳達知識、規範行為、維護社區、調節生活等方面的文化教育角色,畢摩文獻及其儀式經頌具有表達民族情感、促進社會互動、秉持傳統文化的作用,也具有凝聚民族認同和表現民間審美取向與價值觀念的功能。

影響

畢摩文獻有其完整的系統性。涼山彝區廣泛流存的畢摩文獻集成了彝族古代的語言、文字、哲學、歷史、譜諜、地理、天文、曆法、民俗、倫理、文學、藝術、醫學、農學、技藝等內容,從其發軔、繁榮到鼎盛、發展,不僅促成了彝族意識形態領域的聚變,而且推動了彝族社會的發展,並滲透到彝族社會生活的各個方面,影響十分深遠。畢摩文獻堪稱是彝族人民世代相承的“知識武庫”和“百科全書”。已故語言學家、彝文文獻專家馬學良先生曾指出:“畢摩經籍文獻是彝族傳統文化中的核心,關係到彝族社會結構、歷史發展、文化傳承、民族心理、民族認同等問題,畢摩文化研究可謂‘牽一髮而動全身’。”畢摩文獻是彝族人民的宗教信仰、哲學思想、本土知識、民間智慧、族群記憶、母語表達的主要載體,是宗教繪畫、造型藝術等傳統民間藝術創作的靈感源泉,同時也是現代藝術形式與民族文學創作的源頭活水。

特點

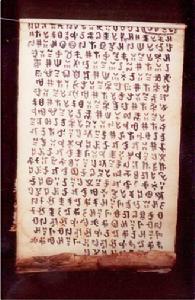

美姑畢摩文獻,現藏美國華盛頓大學博克博物館

美姑畢摩文獻,現藏美國華盛頓大學博克博物館涼山彝族畢摩文獻的獨特性與稀有性。畢摩文獻源遠流長,蘊藉深厚,恢宏燦爛,在中國彝族文化的歷史長河中傳承文明,獨樹一幟。

1)彝文是一種古老的、自成一體的“自源文字”系統。歷史上中國民族文字共有30多種,其中多數為借源文字,即藉助於其他民族的字母、形體、筆劃、結構而創製的文字,如藏文、蒙文、滿文、傣文等);只有少數幾種為自源文字,如漢字、彝文、納西族東巴象形文等。從中國本土文字的原創性與文獻典籍的豐富性而言,畢摩文獻及其文化創造力都有其不可取代的歷史文化價值。

2)涼山彝族畢摩文獻是人類書寫文化及其技術發展的生動載體。彝文經書的抄寫、裝幀和流通有著獨特的民族傳承慣制,傳統的抄寫工具、書寫材料及各類介質的畢摩文獻,為我們提供了人類記憶與文化創造的多樣性。民間普遍流存著牛皮經卷、羊皮經卷、布面經卷、古宣紙經書、現代白紙經書等多種多樣的載體形式。2001年涼山州雷波縣八寨鄉朱龍村的世襲畢摩吉木阿龍代表父親將祖傳的一批古代彝文實物總計17件,無償捐贈給了涼山彝族奴隸社會博物館。令人嘆為觀止的是,其中既有皮書、布書、紙書和三枚銅質印章,還有鮮見的竹簡、骨書和木牘──幾乎囊括了僅在彝文古籍中記載過的各種上古彝文書寫的載體形式。這批文物是吉木家祖輩們一代代傳下來的,記載有天地形成、神話傳說、婚姻世族、戰爭遷徙、族群分支、祭祖儀軌、歷史人物等內容。有的文字書寫奇譎,深奧艱澀,今人已無法作出解釋。

3)畢摩文獻有其自成一體的書寫和閱讀習慣。涼山彝文字數一萬有餘,常用者2000餘字。一般自上而下直書,或自左向右橫書;北部方言即涼山彝文的閱讀習慣獨具一格,書寫時從上到下豎行書寫,閱讀時將經書向左調轉90°角橫看,這在漢文文獻記載中被稱之為“左翻倒念”。

4)畢摩文獻的歌詩風格與“惟詩”特徵。迄今為止,彝文古籍的發掘、整理和出版工作向我們展示出來的彝族古代書面文體形式均為韻文詩體,而未見有散文體作品存在。在彝族書面文化的發展史上,畢摩所有的著述,涉及歷史、哲學、醫學、譜牒、宗教、天文、律歷、地理、文學等學科,幾乎都是以詩的形式撰寫成書的。諸如篇制宏長、內容廣博的彝文巨著《指路經》、《公史傳》、《母史傳》、《子史傳》、《勒俄》、《瑪木》等,都以五言詩體為全書的主體結構。實際上,這種鮮見的文體特徵主要是由畢摩的宗教司職和儀式活動的口頭傳播所決定的,畢摩們以詩撰經、以詩著文、以詩紀史、以詩說理,主要是為了便於在彝族傳統社會儀式生活中的記憶和頌唱而充分利用了詩歌語言藝術的手段,並在音聲傳達與集體聽誦的社會交流中獲得了新的生命活力。除了使用常見的20餘種經頌曲牌外,畢摩們還運用語調、聲腔、表情、手勢、身姿等表演性技藝,從多方面體現出民間記憶與口頭敘事的藝術魅力。即使閱讀寫定的文獻典籍,也可以從中發現其獨特的口頭程式,為我們研究書面文本如何留存和改變了原生態的口承模式,實在是不可多得的寶貴材料。

5)畢摩文獻是“流動的文本”與“活著的經典”。彝族山地社會可謂是一個面對面的“口頭文本社區”,在這個文本社區中口頭傳播與口語交流構成了基本的社會互動,畢摩作為民間知識分子與民眾之間始終有著一種默契,一種交流。這種默契和交流,是以民族記憶、文化傳統、地方知識、民間智慧和對村落的某種公共事務的共同關注為預設前提的。《畢補特伊》(即畢摩譜牒)的結語這樣寫道:“……畢者靠書籍,橙黃色書籍,祖傳於我輩;賢言和巧語,父讀我牢記;武土和羅勿(畢摩法具名),長輩傳給我。人家聰明當德古,人家勇敢操刀矛,人家富裕趕牛羊,我輩聰敏就來畢,書聲朗朗誦。”因而儀式上的文本演述具有激活族群記憶、動態傳播知識、活躍社群交流、加強文化認同的特質。時至今日,彝族山地社會的書寫實踐也依然沒有脫離其口頭文化的傳播語境。一代代畢摩正是通過詩歌的創造,通過“思著的詩”或“詩化的思”,使彝族文化在流動的語言之中進入文字,文獻文本又通過儀式“聲教”的口頭傳播走向民間,從而獲得了充滿生命活力的詩歌精神。因此,畢摩文獻堪稱是我國活形態的文獻遺產,也是“人類記憶”的生動載體。

形勢

畢摩文獻傳承面臨嚴峻形勢。20世紀80年代以來,中國在蒐集、整理、搶救、保護畢摩文獻方面開展了大量的工作,各地相繼出版一批重要的畢摩彝文典籍,成立了專門的研究機構,召開了國際學術研討會等。但是,由於畢摩文獻大都流存在民間,加之其書寫傳統有著自身的特點(彝文是音節文字)和歷史的局限(諸如畢摩世襲傳承的制度、壟斷文字的保守、書寫物質材料的不足、書籍流通的限制、印刷尚未普及等等),在社會經濟的急速變遷中,畢摩文獻的傳承與發展面臨著重重危機和嚴峻挑戰。畢摩文獻多以口誦記憶與手寫傳抄的方式流存在民間,有極其明顯的易損性。儘管歷史上出現過木刻印刷本,如本人曾在巴黎遠東學院圖書館見過的明代木刻本《瑪木》(教育經典),目前在國內已難覓其蹤跡;由於傳統生活方式的改變和山地文化的消失,畢摩的生存環境受到威脅;現代工業文明的擴張、旅遊業的興起及文化資源的過渡開發,都在侵蝕著畢摩文獻傳承的土壤和文化表達的空間;隨著標準化教育體制的推行,越來越多的年輕人遠離傳統文化,熱衷於現代傳媒和藝術形式;規範彝文的教學和出版,對以古彝語和古彝文為傳承的畢摩文獻並不能形成直接的助益作用;高等教育體系中民族古籍文獻的學科地位岌岌可危,即使在中央民族大學這樣的國家重點民族院校中,彝文文獻專業已經停止招生長達10年之久,古籍整理和研究工作面臨著人才斷層的危機;畢摩經頌的客群興趣轉移,畢摩難以將手抄經書與儀式經頌作為維繫這一書寫傳統的現狀,都導致了文獻傳承與傳播的迅速萎縮;近年來一批批老畢摩相繼辭世,許多古老的經典正面臨著無法解讀的危機,許多文獻正在成為“天書”。綜上所述,畢摩文獻傳統的存活空間進一步縮小,民間流存的文獻正在逐漸老化、損毀和消失。“沒有記憶就沒有創造”。倘若不及時對這些珍貴的人類記憶加以搶救和保護,就會對塑造民族的未來造成永遠不可彌補的重大損失。

文化多樣性關係到人類社會的可持續發展,這是人類深刻反思後所形成的一種新的發展觀和價值觀。彝族是一個歷史悠久、富有古老文化傳統的民族,也是我國為數不多的幾個有自源文字型系的古老民族之一。畢摩文獻及其文化傳承,在中國各民族的文化多樣性與文化多元化的保護與發展中,有著不可替代的檔案遺產價值和多學科的研究價值,在我國多民族的文化遺產寶庫中也是一宗有代表性的檔案文獻。

申遺

2010年11月由美姑縣申報的“四川涼山彝族畢摩文獻”,經“中國檔案文獻遺產工程”國家諮詢委員會評審後,成功列入第三批《中國檔案文獻遺產名錄》,成為國家級文獻遺產。