簡介

涎石病

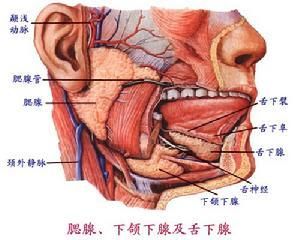

涎石病涎石病是一種以磷酸鈣為主要成分的結石,可以發生在腮腺,下頜下腺,舌下腺和小涎腺導管和腺體內,通過引起唾液分泌受阻,激發炎症改變,造成一系列病症。涎石病是引起唾液腺炎症主要原因。

涎石可以單發,也可以多發,多的可達十餘個,大小不一,小的砂粒大小,大的可達棗核大小。外形不規則,可以是圓形、梭形、圓柱形或不規則外形。顏色多為黃色,也可以是淺黃色或者褐色。

頜下腺結石病例中, 無明顯性別差異, 男性可略多於女性。左右兩側均可發病, 雙側同時發病者少見。好發年齡為20~ 60歲, 主要原因與頜下腺的增齡性變化致涎液流速下降有關。60歲以後頜下腺液的黏稠度明顯下降, 涎液變得稀薄, 因此結石的發生率有所下降。多數頜下腺結石為單發, 約13%為多發。

涎石的發生率下頜下腺85% 腮腺14%,舌下腺和小涎腺的少見,偶有病例報告。

涎石多呈圓形或卵圓形, 少數為多角形的硬性團快, 表面灰白或為淺褐色, 剖面為同心圓樣結構, 一個或多個核心, 核心中有時可見壞死的上皮細胞樣和細菌樣結構, 有時可見外界異物。頜下腺結石可被認為是磷酸鈣的一種不純形式,基質為唾液蛋白, 核心可以是有機物質或無機物質, 在結石形成過程中鈣、磷、氧及少量氟元素以層狀方式沉積多表現為過飽和的磷酸鹽沉澱析出, 呈現泥沙樣結構。無機質的沉澱和有機物的附麗相互促進形成涎石。

多數學者認為頜下腺結石是以脫落的上皮細胞、細菌、異物或細菌分解產物為核心,鈣鹽沉著而形成; 亦有學者認為, 存在作為核心的固定物質及炎症引起的涎液性質改變和鈣鹽沉澱是成石的重要條件。

涎石形成有兩種情況:

1.頜下腺結石是頜下腺及導管內已鈣化或正在鈣化的菌團和有機物團塊。

2.由於口腔環境改變, 如pH 值升高, 唾液中過飽和的氟磷灰石和羥磷灰石如牙石形成般析出, 進入導管口, 並不斷沉澱增大形成以無機鹽為主的結石。

因此, 頜下腺結石的形成既與細菌感染有關, 更與唾液性質( pH 值、流速和所含蛋白質濃度)有關。近年的研究還發現, 少數葉間導管管壁變形呈不規則狀, 管壁向外突起形成憩室。這種解剖結構的異常表現為導管的向外突起而並非導管的分支結構, 因而引起涎液的瀦留、阻塞, 亦有可能為涎石形成的病因之一。

頜下腺容易發生結石並不是偶然。一般認為頜下腺之所以好髮結石,是由它的解剖結構和分泌唾液的特點所決定的。頜下腺位於導管開口以下,導管較長,走形方向自下向斜上,唾液逆重力流動,導管離開腺體後,在口底部有一彎曲,在導管口處有第二個彎曲。導管系統粗大,異物易於進入導管。這些解剖結構使唾液易淤滯導致涎石形成。頜下腺分泌的唾液含黏蛋白量高,較粘滯,鈣磷等礦物質濃度高, 電解質更易沉澱。

下頜下腺結石

臨床表現

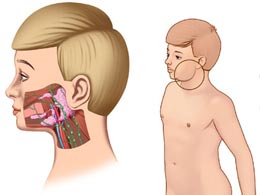

下頜下腺結石的臨床表現是和它的疾病發展過程密切相關的。早期無症狀,少數可在其他檢查的同時偶然檢出。在結石增大,影響唾液分泌時候,可出現我們前面所講的進食後腫脹。多數有腺體反覆腫脹病史。表現為:進食時短時間內(幾分鐘)腺體腫大,局部脹感及疼痛,疼痛有時劇烈,呈針刺樣,即所謂的涎絞痛。可放散到舌及耳顳部,進食停止後,半小時左右腺體腫脹消退,症狀消失,可反覆發作。當結石阻塞嚴重,或完全阻塞時,腺體腫脹持續存在,腺體變硬。最終導致腺體萎縮,失去分泌唾液的功能。臨床檢查可見,存在阻塞時,患側唾液分泌量顯著減少。炎症期導管口紅腫,擠壓腺體可以有膿性分泌物或膠凍狀。腫脹消退期,分泌物渾濁。雙合診可及腺體腫大,導管呈條索狀,導管走形區可見小硬塊,並有壓痛。

輔助檢查

通常懷疑結石時,需要進行輔助檢查協助診斷。最常用的是X線檢查。下頜橫斷頜片主要用於觀察導管前部的結石。投照時應採用軟組織條件,以能顯示舌的影像為標準,否則鈣化稍差的結石易被遺漏。X線檢查僅能觀察到80%的陽性結石,對於20%的陰性結石無法診斷。

這種情況下就需要進行其他檢查,可以選擇的包括B超和涎腺造影。

鑑別診斷

典型的頜下腺結石不難診斷。其阻塞症狀應與單純導管狹窄相鑑別,通常可通過影像檢查作出判斷。此外涎石病引起的局部硬結應與腫瘤或淋巴結疾患相區別,只須仔細詢問病史和捫診不難作出區別,因後者無涎液滯留和涎腺炎症狀的表現。疾病治療

1.保守治療適用於很小的結石,患者口含檸檬酸棉簽,進食酸性食物,促進唾液分泌,同時用手沿導管方向按摩,促進涎石排出,排出後可感到小沙粒

2.涎石摘除術

(1)導管前份:導管前部較大的結石,病程較短腺體功能好的,可選擇手術摘除結石。如果在口底前份觸及結石,靠近頜下腺導管開口,可口內入路切開取石。

(2)導管後份:口內入路取出位於導管後份的結石是非常困難的,需要全身麻醉、明亮的燈光、充分的暴露以及助手從口外推腺體向上。即便如此,術區出血影響操作仍可能發生。術中必須解剖舌神經,並加以保護。

3.腺體摘除術

涎石位於腺體內或導管後部,及多發涎石者。繼發慢性下頜下腺炎,病史長腺體有萎縮的,腺體功能低下的。可選擇手術切除腺體。取石後復發的腺體往往存在形成涎石的病程過程未解除,也應手術切除腺體。

儘管口內入路可以摘除下頜下腺,但存在頜外動脈和面前靜脈分支出血的風險,以及腺體前端至下頜舌骨肌可能有疤痕形成,使得口內入路具有一定的風險。我們認為,傳統的頸部手術入路,手術視野顯露最好,並安全可靠。

腮腺結石

臨床表現

腮腺結石較頜下腺結石少見,腮腺區發生的結石,體積多較頜下腺結石小,多數為多發。頜下腺結石85%以上發生於導管內,而腮腺結石中一半以上發生在腺門部和腺體內。雙側發生的非常少見,偶見病例報告。其症狀與頜下腺結石類似,早期可無症狀,偶然可在拍牙片是被檢出。結石增大後,唾液分泌受阻礙,同樣出現進食時腺體腫脹和疼痛。伴發感染時可有腺體腫脹和膿液溢出。反覆發作後可以造成腮腺的慢性炎症,導致腺泡萎縮,最終影響腺體的分泌功能。腮腺結石的臨床檢查也需要進行頰部雙合診,將兩手指分別放在口內及口外觸診腮腺導管,可以觸及硬塊,增生條索狀的導管。腮腺區觸診需以三指放於腮腺表面平觸,不可提起腺體,晚期觸診可見腮腺腫大,質硬,結節狀。腮腺分泌檢查要在暴露涎腺導管口時進行,在耳下區自後向前按摩腺體,觀察導管口分泌情況。慢性炎症時可見導管口粘稠樣分泌物,急性炎症時可見膿性分泌物。

輔助檢查

腮腺結石的X線檢查較為困難,特殊的開口位頰側攝影可以避開頜骨和牙齒的影響,顯示導管前部的結石。該方法需要特別剪裁的三角形膠片置於口內進行照相。但是,腮腺結石中僅有40%為陽性結石,多數為陰性結石,X線檢查無法顯示;另外,腮腺導管結石僅有不到50%的可能。因此,腮腺結石的檢查主要選擇B超和腮腺造影。腮腺造影有助於明確導管系統的病變程度,腮腺造影片可顯示從輕度到重度的主導管擴張,但不能顯示第二級和第三級導管系統。疾病治療

大多數腮腺阻塞症狀與陰性結石或黏液栓子有關,儘管它們在導管擴張後有時能用鑷子取出,或擠壓腺體經導管口排出,但仍然經常導致反覆發作的疼痛和腫脹。腮腺結石可以依照解剖位置分為腺體內導管結石和腺體外導管結石。腺體外導管結石可以自口內入路手術摘除。腺體內的結石通常需要口外入路的手術治療。

對於腺體反覆炎症,結石取出困難,腺體功能差的患者。需要進行口外入路的腮腺部分切除術,腮腺淺葉切除術和全腮腺切除術。具體手術範圍取決於結石所在的位置。

治療理念

1.磁共振涎管造影(MRS)與磁共振仿真內鏡

MRS利用重T2加權效果對含水器官顯像的原理,流速慢的或停止的液體的高信號和實質性器官低信號對比,降低了高信號液體的背景信號,從而使管道系統得到很好地顯示,還可以做出磁共振仿真內鏡的圖像。2.涎腺內鏡技術

涎腺內鏡技術在20世紀90年代初借鑑泌尿,肝膽外科等外科微創檢查治療基礎上發展而來,能夠直接觀察導管內組織病變,診斷導管內的組織病變類型和嚴重程度。近年來涎腺鏡的套用為涎石病的診斷和治療開闢了新的途徑。

對位於導管後段的結石和頜下腺陰性結石可以使用涎腺鏡取石, 除可以保留腺體外, 術中還可進行充分的導管系統沖洗, 並保留導管長度和解剖位置, 有助於腺體功能的恢復。因此是一種安全、有效、微創的介入學方法。在內鏡引導下或者影像引導下,用取石籃或抓鉗取石,主要可取出較小的和活動的涎石,影像學引導多在B超或數字減影下用取石籃或抓鉗取石,器械工作端較內鏡下靈活,但影像定位沒有內鏡下清晰。然而,涎腺鏡也存在一定的缺陷, 因其只能觀察腺體的主導管、葉間導管及部分小葉間導管, 不能進入更細小的分支導管及腺泡結構以觀察其受累程度。

3.涎石的碎石治療

涎石的碎石治療包括體外碎石和導管腔內碎石。體外震波碎石:利用體外碎石機由超聲引導聚焦,對於單髮結石,直徑小於7mm的效果較好,腮腺結石較頜下腺結石排石率高。涎腺導管腔內碎石:由內鏡或影響引導碎石,碎石工作段為探針狀,原理有液壓和雷射兩種方法。通過碎石,可以將一部分以往需要手術取石的病例轉化為保守治療的病例,使結石自行排出。