涉入理論簡介[1]

涉入理論的研究最早可溯及1947年,美國學者Sherif與Cantril兩位學者所提出的“自我涉入”,用以預測一個人因其地位或角色對於他人的說服(或相反意見)的態度。在Krugman(1967)繼之研究 “低涉入的消費者行為”後,涉入理論的重要性開始普遍的受到學者的重視。涉入理論所探討的,主要是消費者的決策過程。

一般認為,涉入理論可以合理地解釋為何消費者並非總是依據理性決策模式,進行充分的信息蒐集、篩選、評估再做購買決策。過去的研究顯示,高低產品涉入者在學習模式、認知反應、信息處理、品牌偏好等構面上均有明顯差異,因此產品涉入不失為行銷人員進行市場區隔的一個重要指標。

涉入理論在行銷戰略上的套用頗為廣泛,心理變數區隔、媒體策略、中央/外圍說服路徑等議題皆屬其涵蓋範圍。Zaichkowsky(1985)指出:涉入是個人認知該產品與其內在需要、興趣和價值觀的攸關程度。在此定義中,自我概念是影響涉入的重要因素之一,當消費者認知到產品有助於達成其心目中的理想形象時,對該產品的涉入程度將會升高。

涉入的定義

涉入的觀念,最初是用在研究社會事件中個人態度的問題,後因行銷學者的興趣,將其套用在消費者行為問題的探討中,如Krugman(1965)在廣告學研究中的套用。一般學者多半使用個人的心理認知狀態來定義涉入,將涉入視為一種內在心理狀態,受到個人、產品、情境或其它特殊刺激的影響,感受到事物對己身的重要性和攸關性,進而對事物產生不同的關注程度。

將過去學者們對涉入的定義例舉如下:對於事件的關注(Festinger, 1957);某一事件之特定立場的關注、興趣或者承諾(freedman, 1964);個人對任何刺激或情境感受到與其自身相關的程度(Sherif and Cantril, 1947);個人對他人反應或意見的關心程度(Zimbardo, 1960);個人認為特定議題對自身生活產生影響的預期程度(Apsler and Sears, 1968);個人感覺特定產品及品牌與其理念契合的程度(Robertson, 1976),由兩部分組成:對於消費者的重要價值和消費者對於產品的品牌忠誠度(Lastovicka and Gardner, 1978);一種心理狀態變數,指出個人被特殊情境或刺激所激發的驅力或關心程度(Mitchell, 1981);從個人基本目的、價值觀和自我意識的角度出發,反映決策對個人的攸關程度(Engel and Blackwell, 1982);看不見的動機、擾動或關心狀態。由特殊情境或刺激所引發,影響數據蒐集、訊息處理和決策制訂(Rothschild, 1984);個人認知該產品與其內在需要、興趣和價值觀的攸關程度(Zaichkowsky, 1985);個人在特定時間及特定情境下,對事物與其自身攸關性的感受程度(Celsi and Olson, 1988);涉入是關心事物或活動的心理動機狀態,顯現出對事物或活動的關注程度(Mittal, 1989);個人內心的擾動狀態,其具有強度、方向性及持續性等屬性,決定個人如何回響外來的刺激(Andrews, et al., 1990)。

一般認為,涉入是一種心理狀態,其強度受到某事物與個人需求、價值觀及欲達成目標在特定情境下的相關程度所影響,當相關性愈強,認知到的自我攸關程度會愈高,涉入程度亦隨之加深,進而產生一連串關心該事物的後續行為。

涉入的分類

以涉入的本質為分類依據,可分為情境涉入、持久性涉入和反應涉入三種不同的型態。

情境涉入指在特殊情境下,消費者對事物的一種暫時性關切。所謂暫時性,是指消費者受特殊情境之刺激而提升的涉入程度會隨著購買目標之達成或情境消失而回復到原先的水平。例如某人平時對西裝漠不關心,但在面試工作時為了給主考官良好印象,於是仔細的挑選合適的西裝(涉入程度提高),但在面試通過後(情境因素消失),又回復到對西裝漠不關心的程度(涉入程度降低)。

持久涉入指個人對事務的持續性關切,乃起源於個人的內生持續性原因,例如需求、價值觀、興趣或所追求的目標等,涉入程度不隨著情境的轉換而有所更動,亦即並不會因為特定外生情境目標被滿足而消失。持久涉入的來源有二:一是個人的主觀價值系統,個人的自我觀念、個性、目標、需求等都會影響消費者對一項產品的持久涉入;另一來源是對該事物的先前經驗。

反應涉入是由情境涉入與持久性涉入結合所產生對某事物的心理狀態,反映消費者決策處理之複雜性及廣泛性的認知過程及行為過程。

以個人在處理涉入對象時的行為表現為分類依據,可分為產品涉入、廣告涉入及購買決策涉入三種不同的型態。

產品涉入是指消費者認知該產品與其內在需求、興趣和價值觀的攸關程度。Lastovicka and Gardner(1978)發現不同的產品會產生不同的涉入水平,並形成一個由高涉入到低涉入的連續帶。一般說來,具外顯性的產品(如房地產、汽車等),多半屬於高涉入產品。

廣告涉入是指觀眾對於廣告信息所給予的關心程度或接觸廣告時的心理狀態,從集中精神的注意到鬆懈的視而不見。對於消費者廣告涉入程度的了解有助於決定廣告內容的定位及投放力度。購買決策涉入是指消費者認為購買決策與己身的攸關程度。購買決策涉入與情境涉入、產品涉入有很大的關係,這意味著產品因素和情境因素會影響消費者的購買決策。研究發現,選購低涉入產品時,若消費者處於高涉入情境(送禮)中會比處於低涉入情境(自用)時願意耗費較多的選購時間與選購成本;但選購高涉入產品時則不受情境因素的影響。購買決策涉入因直接和消費者購買行為有關,故在行銷上的套用很廣,市場區隔、產品定位、溝通策略的擬定等等。

涉入理論的架構[1]

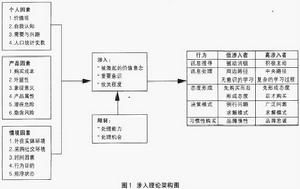

圖1以涉入為中介變數,探討涉入的組成前因及其對消費者行為的影響,具體地呈現涉入的理論架構。在前因上,涉入程度高低受到個人、產品及情境三大因素的影響;在後果上,涉入高低對消費者行為的影響彰顯於信息搜尋、訊息處理、態度形成、決策模式及習慣性購買上。

涉入對消費者行為的影響[1]

當一個產品類別與某個人內心深處秉持的價值體系或者自我概念相聯繫時,就會發生產品涉入。當消費者認知到產品和自己有高度的相關性時,會處於高涉入狀態,而高涉入狀態會驅使消費者主動且積極的搜尋產品相關訊息,認真地思考並比較品牌間的差異,以求能夠做出最符合需要的決策。低涉入者在訊息搜尋上則顯得消極而被動,以周邊路徑來處理訊息,例如易受代言人的說服力(周邊路徑)影響而改變態度等。

涉入程度也與文化差異有密切的關係。FRAM, Le and Reid(2004)以上海及成都的消費者為樣本,以涉入程度較高的產品為研究對象,發現這兩個城市的消費者行為有明顯的差異。可見在中國由於地大物博,次文化系統繁多,也造成了各個地區消費者行為的差異。Fram, Le and Reid(2004)特別指出,許多跨國公司雖在中國進行了市場調查分析,但常因未考慮到中國各地區次文化的差異而慘遭滑鐵盧,因此,相關行銷理論在我國的實踐中,文化差異是一個不可不考慮的因素。

涉入程度的高低與消費者行為之間的關係,大致可從資訊收集、認知失調等八個構面來比較消費者在高/低涉入行為的不同,如表1所示。

表1涉入程度與消費者行為關係表

行為構面 高涉入過程 低涉入過程

資訊收集 積極主動收集與產品或品牌有關的資訊。 只收集有穰的產品或品牌資訊。

認知反應 抗拒那些和原來認知不同的資訊。 消極接受那些和自身經驗有差異的資訊。

資訊處理 采層級式順序處理資訊,決策過程複雜且伴隨購買前方案評估。 采嘗試使用決策順序處理資訊,容易產生衝動性購物。

態度改變 不太容易也不常發生。 經常改變態度。

品牌偏好 經常有品牌偏好,忠誠度較高。 可能重複購買產品。但非高忠誠度者。

認知失調 容易產生購後認知失調。 認知失調不易發生。

同儕影響 外控傾向者較易受人影響。 較不注意他人行為。

廣告反應 易受廣告吸引且資訊內容比重複次數重要。 資訊重複次數對態度影響較大。