基本走向

海水西調——基本走向

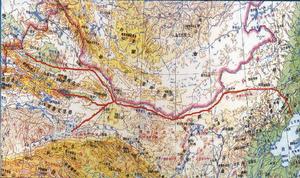

海水西調——基本走向“海水西調”構想的基本走向是:從渤海西北海岸提送海水達到海拔1200米高度,到內蒙古自治區東南部,再順北緯42°線東西方向的窪槽地表,流經燕山、陰山以北,出狼山向西進入居延海,繞過馬鬃山余脈進入新疆。在新疆分為北、中、南3支,北支進入艾比湖,中支進入吐魯番、哈密盆地,南支進入羅布泊盆地。此構想是通過大量海水填充沙漠中的乾鹽湖、鹹水湖和封閉的構造盆地,形成人造的海水河、湖,從而壓住沙漠。同時,大量海水依靠西北豐富的太陽能自然蒸發,作為濕潤北方氣候的水氣供應源增加降雨,從而達到治理中國沙漠、沙塵暴,徹底改變華北、西北地區生態環境惡劣的目的。

兩個循環體系

“海水西調”,可構成兩個循環體系。

一個是區域經濟循環一-以當地豐富的煤炭資源做能源建設大型火力發電廠;電廠的廉價電力用於“海水西調”;同時,利用主機餘熱(廉價蒸汽)搞海水淡化;淡化水可電廠自用,其他工業用或民用;而高度濃縮的海水,可就地建廠發展海洋化工,製鹽,提鉀,提溴,提碘等等。這樣的統籌設計,可使西調海水基本實現零排放。所以,這是一個非常理想的區域循環經濟體系,可以大大降低工程總投資,提高經濟效益。

第二個循環是自然循環,即西調海水在沙漠地區形成“人造海”和大片濕地;靠自然蒸發,增加空氣中的濕度;從而,增加當地的降雨量,減少蒸發量,改善當地的生態環境,實現了水的大循環。這就有可能從根本上治理西北地區的沙漠化和沙塵暴。

四塊工程

海水西調系統工程(簡稱)分為四塊,相互聯繫,不可分割。

一、圍墾渤海工程,分為攔海大壩、渤海鐵路、渤海高速公路等二級工程,主體工程計畫8年;

二、海水西調工程,分為兩期,一期工程包括海水淡化、京津調水、晉冀補水、內蒙古調水造湖工程,二期工程包括陝甘寧補水、居延海-弱水補水工程,工程計畫10年;

三、黃河改道工程,分為上游洮河-渭河改道工程、下游“懸河”改道工程,工程計畫5年;

四、綠染塞北工程,工程計畫30年。

五大問題

海水西調有五大問題,已提出對策:

1、鹽鹼化問題,引水渠沿內蒙邊境鹽鹼乾涸窪地,故鹽鹼化影響甚微。

2、能源問題,中國目前電能已供大於求,現有水火電站機容量2.5萬億千瓦,實際運行僅1.15萬億千瓦,開工不足一半。

3、資金,工程提水站一次性投資不大,而且要在30-50年以後實施,屆時中國經濟發達,是西北戰略性基礎工程。海水西調工程運行投資巨大,但產出更大。例如:年增降水1000億立方米的海水淡化水,按國際價格計算為1000億美元,為我國2000年GDP的1/10。

4、水汽損失估價,海水西調進入西北經太陽能蒸發,西風帶推動究竟有多少水資源降落在西北地區?據估計調水蒸發水汽大部分降落在包頭—蘭州一線300mm降水線以西,即使東逸可以兼顧陝、甘、寧和河北、山西地區,理論分析表明海水西調水汽損失率大體與西北濕地自然退縮率相當。

5、冬季運行。海水西調經北緯42度線,冬季冰下照常流水,而且可以取冰制淡水,僅內蒙東西長3000km可供水植樹種草,形成50-60km寬、3000km長的中國第一防風沙林帶。

十大效益

海水西調有十大效益:

1、改變西北氣候緩解乾旱化進程。

2、增加降水量,實質上是太陽能海水淡化巨型工廠。

3、治理沙漠和沙塵暴。

4、綠化西北100萬km2的沙漠地區。

5、沿河湖系統冬季取冰制淡水。

6、沿河湖建立若干海水養殖場。

7、渤海海水大循環,從根本上治理渤海污染。

8、建立遼西提水站150km地段工業走廊。

9、綠化100萬km2,吸收大量co2溫室氣體。

10、擴大西北綠化地區節水型特殊種植業。從而可以實施三大片生態移民:內蒙古內部生態移民、陝甘寧黃土水土流失地區生態移民和貴州等西南石漠化地區生態移民。

相關評論

據報導,新疆正在研討“海水西調”。新聞透露,內蒙古已成為“海水西調”的試點省份,錫盟成立了“海水淡化循環經濟產業項目前期工作推進領導小組”,據說項目一期總投資要628億元。這個“海水西調、引渤入新”的思路是:從渤海西北海岸提送海水達到海拔1200米高度,到內蒙古自治區東南部,再順北緯42°線東西方向的窪槽地表,流經燕山、陰山以北,出狼山向西進入居延海,繞過馬鬃山余脈進入新疆。

看到如此宏大的構想,我想大多數人會驚訝地合不上嘴,以為回到了“人有多大膽,地有多高產”的年代。從中國的東端往最西端新疆輸送海水,就是很多科幻作家也不敢有如此大膽的幻想,然而它卻可能被實施,地方政府竟然成立了專門的領導小組。稍微有些科學常識的人,也能看出這個構想的荒唐。

拋開海水提送和淡化、工程建設和維護的高成本不說,海水進入內陸存在著大規模土地鹽鹼化風險。另外,還有季節問題,海水所流經的地方多有漫長的冬季,結冰斷流了怎么辦?即便海水西調成功,又怎能保證蒸發的水分只降雨在當地,不會形成新的氣流循環方式?使用如此龐大的資金,建設前景如此難以預料的工程,或許還不如直接向內蒙古和新疆運輸淡水更可行,至少能讓當地民眾立刻受益。

在我看來,這個點子比當年牟其中“把喜馬拉雅山炸開一個口子”的構想還不靠譜。牟其中的那個想法,經由馮小剛在電影《不見不散》中傳播,基本上大眾皆知了。其就是把喜馬拉雅山炸開一個寬50公里的口子,讓印度洋上的暖濕氣流經尼泊爾吹進青藏高原,徹底改變那裡的生態環境。然而,即使人工在喜馬拉雅山挖鑿一個寬50公里的口子,也可能會比開挖和架設從渤海到新疆的輸水管和河道要容易得多。

這些年來,社會上這類不靠譜的建議還有很多,比如填平台灣海峽、引海入京把北京變成一座濱海城市等。這類大工程多有一個特點,表面上是為了公共利益,為了改善民眾生活或生態環境,但私底下,打的都是靠山吃山靠水吃水的小算盤。隨著現代傳播業的發達,有些官員也懂得了包裝的道理,要做就做大工程,最好能做有歷史功績和社會影響力、戰線越拉越長的工程。

就像這個“海水西調”工程,當下還有比改變新疆和內蒙古生態環境更大的“牌坊”嗎?有網友在新聞跟帖中就分析了,工程一旦立項,在設計和論證階段是專家教授獲益,在征地占地階段國土部門獲益,在勘探施工維護階段工程地質水利部門獲益、在治旱階段環境部門獲益、在賣水階段市政部門獲益,而在每一個實施階段,當地主管官員想要有所收益都很簡單。

民間早把這類好大喜功、勞民傷財的工程,嘲諷為給“長城貼瓷磚,給赤道鑲金邊”一般無用而多餘,但這類工程總在以新的方式進入人們的眼帘,挑戰公眾的智商和常識。在我看來,“海水西調”達到了這類工程的一個想像極致。

對大一些的公共項目,還是應多聽取民意,多尊重些常識,多進行一些可行性的論證。尤其是專家學者,更得尊重自己的科學良知。否則的話,留下的可能不是一個劃時代的工程,而是一個“前無古人、後無來者”的笑話。