海森堡測不準原理

又名“測不準原理”、“不確定關係”,英文“Uncertainty principle”,是量子力學的一個基本原理,由德國物理學家海森堡於1927年提出。該原理表明:一個微觀粒子的某些物理量(如位置和動量,或方位角與動量矩,還有時間和能量等),不可能同時具有確定的數值,其中一個量越確定,另一個量的不確定程度就越大。測量一對共軛量的誤差的乘積必然大於常數 h/2π (h是普朗克常數)是海森伯在1927年首先提出的,它反映了微觀粒子運動的基本規律,是物理學中又一條重要原理。

海森堡測不準原理 - 簡要介紹海森堡學說所得出的成果之一是著名的“測不準原理”。這條原理由他在1927親自提出,被一般認為是科學

海森堡的想像實驗

海森堡的想像實驗測不準原理表明:從本質上來講物理學不能做出超越統計學範圍的預測(例如,一位研究放射的科學家可能會預測出在三兆個原子中將會有兩百萬個在翌日放射Υ射線,但是他卻無法預測出任何一個具體的鐳原子將會是如此)。在許多實際情況中,這並不構成一種嚴重的限制。在牽涉到巨大數目的情況下,統計方法經常可以為行動提供十分可靠的依據;但是在牽涉到小數目的情況下,統計預測就確實靠不住了。事實上在微觀體系里,測不準原理迫使我們不得不拋棄我們的嚴格的物質因果觀念。這就表明了科學基本觀發生了非常深刻的變化;的確是非常深刻的變化以致於象愛因斯坦這樣的一位偉大的科學家都不願意接受。愛因斯坦曾經說過:“我不相信上帝在和宇宙投骰子。”然而這卻基本上是大多數現代物理學家感到必須得採納的觀點。海森堡測不準原理 - 提出過程

海森堡在創立矩陣力學時,對形象化的圖象採取否定態度。但他在表述中仍然需要“坐標”、

海森堡

海森堡據海森堡晚年回憶,愛因斯坦1926年的一次談話啟發了他。愛因斯坦和海森堡討論可不可以考慮電子軌道時,曾質問過海森堡:“難道說你是認真相信只有可觀察量才應當進入物理理論嗎?”對此海森堡答覆說:“你處理相對論不正是這樣的嗎?你曾強調過絕對時間是不許可的,僅僅是因為絕對時間是不能被觀察的。”愛因斯坦承認這一點,但是又說:“一個人把實際觀察到的東西記在心裡,會有啟發性幫助的……在原則上試圖單靠可觀察量來建立理論,那是完全錯誤的。實際上恰恰相反,是理論決定我們能夠觀察到的東西……只有理論,即只有關於自然規律的知識,才能使我們從感覺印象推論出基本現象。”

海森堡在1927年的論文一開頭就說:“如果誰想要闡明‘一個物體的位置’(例如一個電子的位置)這個短語的意義,那么他就要描述一個能夠測量‘電子位置’的實驗,否則這個短語就根本沒有意義。”海森堡在談到諸如位置與動量,或能量與時間這樣一些正則共軛量的不確定關係時,說:“這種不確定性正是量子力學中出現統計關係的根本原因。”

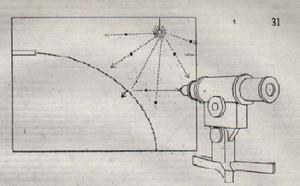

海森堡測不準原理是通過一些實驗來論證的。構想用一個γ射線顯微鏡來觀察一個電子的坐標,因為γ射線顯微鏡的分辨本領受到波長λ的限制,所用光的波長λ越短,顯微鏡的解析度越高,從而測定電子坐標不確定的程度△q就越小,所以△q∝λ。但另一方面,光照射到電子,可以看成是光量子和電子的碰撞,波長λ越短,光量子的動量就越大,所以有△p∝1/λ。經過一番推理計算,海森堡得出:△q△p=h/4π。海森堡寫道:“在位置被測定的一瞬,即當光子正被電子偏轉時,電子的動量發生一個不連續的變化,因此,在確知電子位置的瞬間,關於它的動量我們就只能知道相應於其不連續變化的大小的程度。於是,位置測定得越準確,動量的測定就越不準確,反之亦然。”

海森堡還通過對確定原子磁矩的斯特恩·蓋拉赫實驗的分析證明,原子穿過偏轉所費的時間△T越長,能量測量中的不確定性△E就越小。再加上德布羅意關係λ=h/p,海森堡得到△E△T<h,並且作出結論:“能量的準確測定如何,只有靠相應的對時間的測不準量才能得到。”

海森堡的測不準原理得到了玻爾的支持,但玻爾不同意他的推理方式,認為他建立測不準關係所用的基本概念有問題。雙方發生過激烈的爭論。玻爾的觀點是測不準關係的基礎在於波粒二象性,他說:“這才是問題的核心。”而海森堡說:“我們已經有了一個貫徹一致的數學推理方式,它把觀察到的一切告訴了人們。在自然界中沒有什麼東西是這個數學推理方式不能描述的。”玻爾則說:“完備的物理解釋應當絕對地高於數學形式體系。”

玻爾更著重於從哲學上考慮問題。1927年玻爾作了《量子公設和原子理論的新進展》的演講,提出著名的互補原理。他指出,在物理理論中,平常大家總是認為可以不必干涉所研究的對象,就可以觀測該對象,但從量子理論看來卻不可能,因為對原子體系的任何觀測,都將涉及所觀測的對象在觀測過程中已經有所改變,因此不可能有單一的定義,平常所謂的因果性不復存在。對經典理論來說是互相排斥的不同性質,在量子理論中卻成了互相補充的一些側面。波粒二象性正是互補性的一個重要表現。測不準原理和其它量子力學結論也可從這裡得到解釋。海森堡測不準原理 - 意義作用

海森堡測不準原理是建立在經典力學持續後繼發展基礎上的第三次大進步。基礎研究起點的具體

原子噴泉

原子噴泉西方經典科學在物理學上的三次大進步前進,並沒有引發西方經典數學的原理革命。線性量值數學的數學思想與思維方法,明顯的滯後現代物理學先進的運動理念與變化觀念。因為線性數學還無法接受原子量綱體系的具體理論並使它成為數學領域的通用公理;原子量綱體系也無法把線性數學理論作為表達原子量綱體系的理論工具。二者之間的科學基本觀出現了與東西方文化一樣的壁壘現象。

也就是說,人類文化的壁壘現象不僅僅出現在東西方兩個文化體系之間,同樣也出現在西方經典文化的學科與學科的發展過程之間,同樣存在於人類最基本的科學基本觀進步的問題上。如何走出東西方文化的壁壘,如何走出現代經典科學中學科與學科之間的科學基本觀壁壘。則是擺在我們面前的現實問題,科學需要進步,人類的科學基本觀需要統一,這是一個刻不容緩需要解決的現實問題。

一理概全宇宙,一念奉行天下,限止壁壘產生,放棄或遺棄壁壘文化與壁壘理念,走獨尊文化的路,只能把人類的思維引向僵化。中國五千年的易文化史,從遠古的形意文化中走來,卻遺棄了人類進化里程中最傑出的形意文化的精華。中華民族為了傳承遠古文明,雖然經諸子蜂起,百家爭鳴的文化春秋復興,卻在焚書坑儒的尊文化暴力下在劫難逃。雖然天資聰慧的中國人在五千年間不斷的演繹著發現、失傳、再發現、再失傳的歷史悲劇。在近代,東西方文化壁壘的抉擇面前,中國人自己放棄了自己的文化傳承,走向了西學東漸。在西學東漸的道路上,中國人雖然徹底的接受了西方現代文化的思想,徹底的放棄了中國古老文化。然而,卻沒有放棄尊文化的五千年歷史傳統,形成了中國式的新型西學獨霸。唯新獨尊,破舊立新,不破不立,立在其中。舊的是破了,算術改成了數學,或然率改成了機率。新的東西卻未見卓越而立,近百年,經典數學的發展史中,仍然沒有一個中國人的名字。

如果沒有壁壘形式的文化選擇,破的準確定義就是返回原始。就是砸爛舊世界,凡是別人發明創造的全砸爛,從零開始。更悲慘的破立關係是徹底砸爛自己的文化,破了自己的,立了別人的,把自己放在零點的位置上,只能跟在別人的後面走。

海森堡測不準原理,是一個既不砸爛自己,也不砸爛別人的良好進步理念。在新發現面前,即不破舊立新,又能標新立異,既發展了自己,又給別人留下繼續發展的空間。把科學發展道路上的壁壘爭端,化為壁壘和諧。為人類科學走向更深層次的進步,創立了一個良好的開端。

海森堡測不準原理,是一個創新理念的和諧典範。它把原子物理學與經典線性數學兩門具體的科學學科,用兩者之間的範疇條件裂痕與內容條件分裂的具體內容來客觀的分析了兩門具體學科之間的辯證關係。認為經典線性數學在量測定範疇內,是“有準而有不準”的理論體系,而認為原子量綱體系則是一個“無準而無不準”的新理論體系。所以,測不準的產生,來源於經典數學的“有準而有不準”結構,而原子物理學中的“無準而無不準”則是一種新的認知理念。新舊理念之間是一種辯證關係,是一種科學理論和諧發展關係。

顯而易見,有準而有不準是孔子儒家“有為而有不為”思想在具體科學上的具體套用;無準而無不準是老子道家“無為而無不為”思想在具體科學上的具體套用。而且這兩種思想都產生於形意文化之後的易經文化。從根源來說,它們都產生於中國的形意數學思想,儒、道兩家的思想,應該說,都是中國遠古形意算術與形意或然率的一個重要組成部分。從這個認知層面上,我們可以說外國人海森堡在測不準原理上,首次套用了中國的遠古文明思想,也可以說西方文化的進一步發展,已經更加貼近了中國的遠古文明。

有準而有不準、無準而無不準的辯證邏輯認知,敲開了理想自然系統的大門。而海森堡測不準原理揭示的原子物理學與經典線性數學之間的有準有不準、無準無不準的辯證邏輯認知,結束了經典數學線性數學獨尊計算公理認知世界的歷史,開拓了人類認知自然科學基本觀的新里程。

海森堡測不準原理是世界範疇內的又一次春秋文化復興。它再一次敲開了理想自然體系的大門。再現了中國遠古形意文化時代的量量數學思想。