移民

元朝統治者對百姓橫徵暴斂,逼得百姓難以生存,紛紛揭竿而起。元軍在鎮壓起義軍的同時,對百姓濫開殺戒,動輒屠城滅鎮。兵火之外,水旱蝗疫,災情連連。至元末,冀、豫、魯、蘇北、皖北等地,百姓十亡七八。剛剛建立的大明王朝,面臨著中原地區人丁不足、土地大片荒蕪的窘況,決定實行移民屯田策略,恢復中原地區的人氣和經濟。

山西,西、南有黃河圍護,東面有太行阻隔,易守難攻,中原地區的兵火難以波及,再加上多年風調雨順,經濟繁榮,人丁興旺,出現了地少人多、有丁無田的局面。據明洪武初年統計,當時河北189.1萬人,河南189.3萬人,山西竟達403萬人,比冀豫兩省總和還多。朝廷除從江南往鳳陽等地移民外,移民重點便是山西。

《明實錄》載,山西移民的地方主要有汾州、遼州、沁州、澤州、潞安州、平陽府,共轄51縣,而治所在今臨汾市的平陽府就轄28縣,人口最為稠密。。驛站北面二里之遙就是標誌醒目的“樹身十數圍、樹陰蔽數畝”的古大槐樹及宏大的廣濟寺。負責移民的官員在這裡設局駐員,集中移民,編排隊伍,確定去向,發放“憑照川資”。

明朝移民的原則是把農民從人多田少的“窄鄉”遷移到人少田多的“寬鄉”。。據《明史》等記載,明洪武、建文、永樂56年間,有移民記錄的達41年,僅從山西就外遷百姓18次。

外遷的移民數洪洞人最多,大槐樹下的廣濟寺又是附近府縣移民的集合點、中轉站,於是,洪洞大槐樹深深地烙印在移民及其子孫的心中,大槐樹上鸛鳥的窩巢也成了故里的標誌。隨著人口的不斷流動,大槐樹子孫漸漸遍布神州。明末清初家居洛陽孟津的書畫大家王鐸常在作品後落款“洪洞王鐸”。清末洋務派首領張之洞在自傳里說他先祖系從洪洞遷往河北。隨著移民的外遷,山西的習俗和移民文化也傳播各地,像山西人為紀念介子推被焚於綿山的寒食節禁火、冷食,成了大部分地區的習俗。潞安州、澤州的梆子戲在山東聊城、菏澤一帶唱得紅紅火火。

傳說

洪洞大槐樹

洪洞大槐樹在押解過程中,由於長途跋涉,常有人要小便只好向官兵報告:“老爺,請解手,我要小便。”次數多了,這種口頭的請求也趨於簡單化,只要說聲“老爺,我解手”,就都明白是要小便。此後“解手”便成了小便的代名詞。

古大槐樹

古大槐樹,又稱洪洞大槐樹,位於洪洞縣城西北二公里的賈村西側的大槐樹公園內, 洪洞縣城大人小孩都能說清大槐樹的方位。如今那裡已被建成“古大槐樹尋根祭祖園”。園子在縣城北部同蒲鐵路西側,圍牆內一片濃綠。

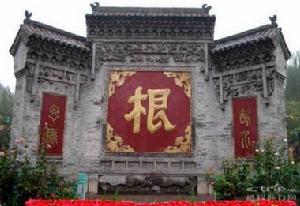

入門,迎面一高大影壁,頂部為硬山式屋頂樣式,雕飾繁麗,正中有一巨大隸書“根”字,

根

根後院正中,一座歇山頂小亭呵護著一方巨碑,黑底白字醒目刻著“古大槐樹處”。古槐呢?原來,始建於唐貞觀二年的廣濟寺,早毀於汾河泛濫,那株移民心中聖樹般的漢槐也隨之乾枯。後來,古槐的東邊櫱生出一株第二代大槐樹。1974年,第二代大槐樹幹枯後被風颳斜,政府撥款將其扶正,在根部用水泥打了底座,樹身上加了鐵箍,四周用鋼索拉緊,當作寶貝保護。再後來,二代槐北邊又櫱生出第三代槐,現在已有一抱粗了。放眼望去,同移民的子孫世代繁衍、人丁興旺一樣,公園裡處處新槐,綠蔭匝地,生機勃勃。

洪洞人躲過兵災,意識到是受了大槐樹的庇護,於是在民國三年,修建起了“古大槐樹處”的建築。

改革開放後,洪洞人將大槐樹視為擴大洪洞知名度的名片、編織故鄉情的絲線。1981年,洪洞縣委書記去無錫參加全國鄉鎮企業會議,自報家門來自臨汾,無錫人反應如常,一說是洪洞的書記,頓時受到高度禮遇,一回縣就召開常委會,將“古大槐樹處”擴建成古槐公園,並設專門機構管理。

1991年起,縣政府在每年4月1日至10日舉辦“尋根祭祖節”,古大槐樹前的香火更旺了。