洪氏門宗乃中華民族之一分子也,遠古有共工氏治水,至宋丞相洪适,及至振臂一呼反帝反封建的洪仁坤(洪秀全)等等,縱觀華夏五千年,不乏洪氏先祖們積極創造、努力奮鬥的歷史,其文韜武略,張顯民族精神,家族風範,我輩當奮力上進,為洪氏爭光。

洪氏溯源

洪氏家族的歷史淵源為:

共城――少昊時,共工氏,居住在黃河兩岸,相傳是炎帝的後裔。距今三千年前,共工族建共國,共國有共城,後共工氏益水為洪。宋朝丞相文惠公洪适序《洪氏宗譜》述:“洪氏之先,共工氏之後也,洪之義從水從共,而共氏曾以水德霸九州,因此得姓焉。”

春秋時期,李聃母亦洪氏【李聃(距今2500年前後,約公元前571~前471):我國古代偉大的哲學家和思想家、道家學派創始人,其被唐皇武后封為太上老君,世界文化名人,世界百位歷史名人之一,存世有《道德經》又稱《老子》】。

敦煌――漢武時(距今2100年前後,公元前157年~公元前87年),洪氏遷敦煌,又立官,掌管天下姓氏,家族發達、成為望族,曰“敦煌郡”。據清朝《洪氏定譜》記載到宋朝洪适(1117-1184)已經有74代(七十四世),按一代人平均20~25年推算,本家族最早在甘肅敦煌居住的時間應該是公元前730~360年,屬於春秋年代(距今2700年前後)。

青齊(彭城、下邳,今徐州一帶)――東漢末年(公元180年前後),洪氏自敦煌遷青齊。

廬江――三國東吳廬江(今屬安徽)太守洪矩是宣城人。(三國:公元220年~280年)

京口(長江南岸)――晉永嘉末(公元307~313年),大司農(秦漢時全國財政經濟的主管官﹐後逐漸演變為專掌國家倉廩或勸課農桑之官)公雅自青齊(下邳)遷京口。

盱眙――屬江南鳳陽府,唐(唐朝:公元618年左右)孝昌公自京口遷盱眙(盱眙?xuyi)。

歙(Shè)――屬江南徽州府,孝昌孫昺(bǐng)到此做官遷此。

婺源――婺源(今江西省的一個古縣,歷史上屬徽州管轄,是古徽州府六縣之一),昺孫延壽自歙遷婺源之黃荊墩。《婺源縣誌》記載太平天國天王洪秀全曾私訪祖地婺源輪溪村,並題詩一首祭祖:如蓋亭亭樟覆霓,專程祭祖到輪溪。殘廬依舊莽荊發,故墅猶新雞鳴啼。河曲流長翁醉釣,山祟峰峭月憂低。裔今壯志乘天馬,大訓堂開閱戰車。

樂平――屬江西饒州府,唐禧宗時黃巢亂,古雅公自婺源移樂平豐化橋,古雅公生子玉,玉生三子:華(樂平湖?之祖)、蔚(樂平岩前之祖)、茂(樂平洪源之祖)。

遂安――屬新安,唐元興時,尚?公自京口遷此。

淳(chun)安――屬新安,唐?新令公自遂安遷新安之東鄉,後改為淳安。

安仁――屬江西饒州,蔚孫師元自樂平岩前遷此。

鄱城――即鄱陽,江西省北部,師元之孫士良自樂平岩前遷此。

餘(余)乾――屬江西饒州,浩幼子迅自鄱陽遷餘乾之金漢鋪莊,改為“洪坊”。

臨川――屬江西撫州,適元孫宰中自樂平岩前遷此。

建德――屬江南池州府,適五世孫珪自樂平岩前遷此。

晉江――屬福建泉州府,宋紹興中,蔚八世孫適長子璞自鄱陽移此,粵潮洪氏皆璞苗裔。

莆田――在福建興化府,宋三評事十一公自鄱陽遷莆田,發展成為莆田巨族,譜火失名。

金溪――宋祥符中季明自鄱陽遷金溪,有莊場、庫場分析居之。

玉溪――仲四公又自庫場遷此。

雷州――遵曾孫名仁自金溪遷此,生八子,分繁衍於雷、廣、惠、潮。

進賢――江西南昌府,適七世孫名鐘官自臨川遷此。

湯田――在海陽,元末,適十世孫貴生自臨川遷此。

石坑――在程鄉,後改為嘉應州,貴生公之曾孫念公之子行公自湯田遷此。

瓜州――屬嘉應州,曰富、曰賢二公自雷州遷此。

***共工氏,以齊心合力,團結一致而聞名於遠古,靠集體力量幹事優於其他部落而得名“共工”,以水德霸九州,從水從共而姓“洪”,是華夏民族一大支系,三千年的繁衍生息,海內外皆有洪氏後裔,自敦煌世數,至我“大”字輩已一百一十世也。史上尚有翁姓改洪姓者、弘姓改洪姓者、馮姓改洪姓者和少數民族發音“hong”而為洪姓者,以我共工氏傳承的團結之精神,不管是不是敦煌之裔洪姓也當是一家人,大江南北、四海之內,我們呼籲:“天下洪姓是一家”,希望我們的團結能促進相互的發展與進步,為人類文明的進程作出洪氏門宗最大的貢獻。***

聯繫:洪慶(13466202993)

[email protected]

以下為古譜:

廣東乾隆元年所做《洪氏定譜》七冊《神書傳流》一冊

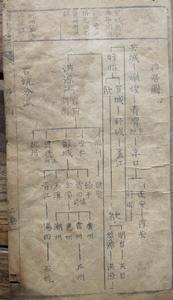

廣東乾隆元年所做《洪氏定譜》七冊《神書傳流》一冊 書中所敘移居圖

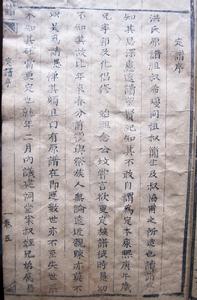

書中所敘移居圖 乾隆元年寫譜時的序

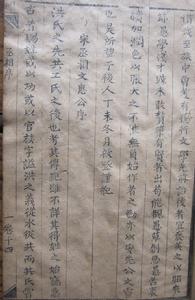

乾隆元年寫譜時的序 《洪氏定譜》中所載宋丞相洪适為老譜(古譜)所作的序言第一頁

《洪氏定譜》中所載宋丞相洪适為老譜(古譜)所作的序言第一頁 《洪氏定譜》中所載宋丞相洪适為老譜(古譜)所作的序言第二頁

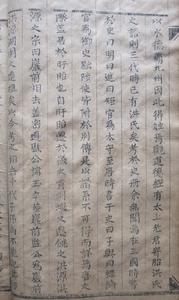

《洪氏定譜》中所載宋丞相洪适為老譜(古譜)所作的序言第二頁 《洪氏定譜》中所載宋丞相洪适為老譜(古譜)所作的序言第三頁

《洪氏定譜》中所載宋丞相洪适為老譜(古譜)所作的序言第三頁