歷史

概述

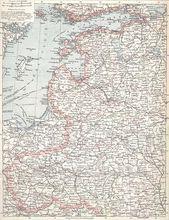

波蘭王國1815年至1830年間的疆域

波蘭王國1815年至1830年間的疆域波蘭王國是在1815年的維也納會議上,在華沙公國的基礎上成立的,那時歐洲諸國要重新劃分拿破崙戰爭後的歐洲政治版圖。王國的成立讓波蘭土地受到俄奧普三國分而治之。會議對波蘭王國的成立至關重要,以至於在這個新國家的國名中便有“會議”兩字。王國在1831年時失去其主權國家的地位,而其行政區劃也被重新劃分。十分明顯的是,王國的名字依然被俄羅斯官方使用,雖然在波蘭受俄羅斯統治時期末,該國的地位被“維斯瓦河地區”(俄語:Привислинский Край)取代。在十一月起義失敗後,為了加速該地區的俄國化,讓其更為緊密地融入俄羅斯帝國,該國的獨立政府機構和行政協定被廢除。但是,即使是在這次形式上的吞併後,該地區還是保留了部分獨立性,該地區也繼續被稱為波蘭會議王國,直到一戰時,同盟國向東推進,結束俄國對該地區的統治。

起初,王國國土面積約為128500平方千米,人口大約330萬。這個新國家是最小的波蘭人國家之一,比先前的華沙公國還要小,遠遠小于波蘭立陶宛聯邦(1618年時人口1100萬,領土面積100萬平方千米)。1870年,該國人口達到610萬,1900年達到1000萬。俄羅斯帝國的大部分波蘭人都生活在波蘭會議王國,雖然在王國以外也有部分地區波蘭人占多數。

波蘭王國能夠重新出現很大程度上要歸功於亞當·耶日·恰爾托雷斯基。恰爾托雷斯基是一個與俄國聯盟,以讓波蘭復國為目標的波蘭人。波蘭王國是當時歐洲少數幾個君主立憲制國家之一,而俄羅斯皇帝充當波蘭國王。沙皇充當某國首腦的情況在一些被俄國占領的國家中也可見到(譬如喬治亞、喀山、西伯利亞等地)。

最初的獨立

理論上,波蘭王國在1815年時是由俄羅斯沙皇統治,與俄羅斯構成共主邦聯的半主權國家。它遵循波蘭王國憲法(19世紀歐洲受自由主義影響最深的憲法之一)、向沙皇負責,具有立法權的國會(Sejm,瑟姆)、獨立的軍隊、貨幣、預算、刑法、和與俄羅斯其他地區分離開來的關境。波蘭擁有民主的傳統(貴族民主制),波蘭貴族也極其重視個人自由。事實上,沙皇擁有絕對的權力和正式的獨裁者頭銜,也不希望有制約他的統治的因素。所有反對沙皇的人都會遭到迫害,法律也被俄羅斯官方視為一紙空文,雖然因為波蘭的民主傳統和獨立政府機構,俄羅斯需要的絕對權力在這個國家建立是很困難的。王國享有真正主權的時日,只有15年;開始時,亞歷山大一世使用波蘭國王的頭銜,負有責任遵守憲法的規定。但是,最後形勢發生變化,他任命了大公康斯坦丁·巴甫洛維奇為總督,後者享有幾乎所有的權力。在維也納會議決議簽署後不久,俄羅斯便撕毀了這份決議。1819年,亞歷山大取消了新聞自由制度,引進了有阻撓性質的審查制度。對俄羅斯統治的抵抗起於1820年代。由尼古拉·尼古拉耶維奇·諾沃西爾切夫指揮的俄羅斯秘密警察開始迫害波蘭地下組織,且在1821年,沙皇要求取締共濟會,因為共濟會體現了波蘭的愛國傳統。自1825年起,瑟姆會議開始秘密召開。

起義

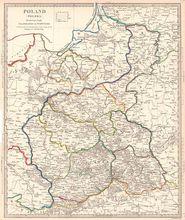

自1902年起的地圖(波蘭語)

自1902年起的地圖(波蘭語)亞歷山大一世的繼承者,尼古拉一世在1829年5月24日於華沙登基為波蘭國王,但他拒絕宣誓遵守憲法,繼續限制波蘭王國的主權。尼古拉斯的統治體現了官方國家主義的思想——東正教、專制主義和國家主義。在波蘭人看來,這些思想意味著俄羅斯要將他們同化,要讓他們變得忠於信仰東正教的俄羅斯人。東正教思想在俄羅斯扮演了特殊的角色,因此東正教會在當時實際上變成了國家部門,而其他宗教卻要遭受歧視,舉例來說,波蘭王國的教皇詔書在未經俄國政府的同意下,是不得被宣讀出來的。尼古拉的統治也意味著波蘭政治傳統的終結。他廢除民主政府,引入中央集權性質的行政機關,機關成員不經選舉產生,而是受到沙皇任命。尼古拉一世也嘗試改變國家與個人之間的關係。這些行為招致了波蘭人民的不滿與反抗。1831年1月,瑟姆罷黜了沙皇的波蘭國王身份,以對沙皇再三減少瑟姆憲法權利的行為作出回應。沙皇派兵進駐波蘭,十一月起義爆發。

主權的喪失

在長達11個月的起義後,波蘭王國失去了其半主權國家的身份,隨後俄國對波蘭王國的吞併更進一步。沙皇在1832年通過出版波蘭王國通則將這種吞併正式化,該通則也將憲法、軍隊和立法機關廢除。在接下來的30年中,一系列的措施讓俄羅斯更進一步控制波蘭會議王國。1863年,一月起義爆發,但這次起義在1865年遭到鎮壓。這次起義的直接結果就是王國剩餘的獨立地位遭到完全廢除,波蘭這個政治實體遭到俄羅斯的直接吞併。以前的非官方性名稱“維斯瓦河地區”(俄語:Привислинский Край)取代波蘭王國成為這一地區的正式名稱,這個地區成為了由總督統治的“總督區”,直到1875年該地區成為省。

政府

政府結構

1815年的波蘭王國憲法概述了波蘭議會王國政府的結構。波蘭國王即俄羅斯沙皇,是正式的國家元首,而地方政府由波蘭王國總督、國務院和行政理事會、以及瑟姆領導。

理論上,波蘭議會王國擁有那時歐洲受自由主義影響最深的政府之一,但實際上,該王國是俄羅斯帝國的傀儡國。俄方當局經常無視波蘭議會王國憲法上自由主義性質的條款和其主權。

王國總督

“總督”(namestnik)這一官在波蘭會議王國憲法(1815年)第3條(總督與國務院)中被引入波蘭。總督由沙皇在俄羅斯帝國或波蘭王國的貴族公民中任命,但其中排除了歸化公民。總督監督整個政府機構,並在君主缺席的情況下,主持國務院(波蘭王國)以及行政理事會。他亦可否決上述兩個委員會的決議;但是他的決定也需要相應的政府大臣連署。總督行使的權力很大,能夠提名絕大多數高階官職的候選人(部長、參議員、高級特別法庭的法官、國務院成員、審查官、以及主教和大主教)。

總督在財政和外交上沒有權力;他在軍事的權力則隨著時間的變化而變化。如果總督因辭職或逝世而無法行駛其權力時,總督的職務會暫由國務院主席代理。

總督這一職從未被正式廢除;但在一月起義後,總督這一職務就從波蘭王國政府機構消失了。最後一位總督是弗雷德里克·威廉·蘭博爾特·馮·伯格,此人自1863年起擔任總督,直到1874年逝世為止。沙皇沒有任命總督取代他;總督的職務由華沙總督代理——或者更具體一點,這個職務是由華沙軍區(波蘭語:Warszawski Okręg Wojskowy,俄語:Варшавский Военный Округ)代理。但是,在俄羅斯帝國政府內部信件中,這個官員依然叫“總督”。

華沙總督直接向沙皇負責,且行使的權利比總督(namestnik)更大。特別是他指揮該地區所有軍隊,監督法律系統(他能在未經審判的情況下,直接判處某人死刑)。他也能公布“帶有法律效力的‘聲明’”,這種聲明能更改現有法律。

歷任波蘭王國總督:

約瑟夫·扎揚切克(1815年–1826年)

空缺(1826年-1831年,權力及義務由行政理事會代理)

伊凡·帕斯凱維奇(1831年–1855年)

米哈伊爾·德米特列維奇·格爾察科夫(1855年–1861年5月3日)

尼古拉·蘇霍扎內特(1861年5月16日-1861年8月1日)

卡爾·蘭博爾特(1861年)

尼古拉·蘇霍扎內特(1861年10月11日-22日)

亞歷山大·馮·呂德爾斯(1861年11月-1862年6月)

俄羅斯大公康斯坦丁·尼古拉耶維奇(1862年6月-1863年10月31日)

弗里德里希·威廉·蘭博爾特·馮·伯格(1863年–1874年)

行政理事會

“行政理事會”(波蘭語:Rada Administracyjna)是王國國務院的一部分。該理事會在1815年由波蘭王國憲法引入,包括5位部長,後者皆由國王和波蘭王國總督特別提名而來。該理事會執行國王的命令,處理處在各部部長許可權之外的事情,並為國務院提出方案。

在下述事件後,理事會進行了改革:1826年約瑟夫·扎揚切克逝世;1831年十一月起義失敗;1841年國務院被廢除;1863年亞歷山大·維洛波爾斯基改革;一月起義失敗。

行政理事會在1867年6月15日遭到廢除。

行政區劃

王國行政區劃被修改過多次。在王國建國後的幾十年中,各種小改革也層出不窮,其中既包括較小的行政單位的改變,也包括幾個行政單位的合併或一個行政單位的分割。

在1815年至1816年間,即建國後不久,波蘭王國的行政區劃承襲華沙公國,被劃分為幾個省(department)。

1816年1月16日,行政區劃經過重組,華沙公國的省被重新劃分為更為傳統的波蘭式的“voivodeship”(中文中依然譯為“省”)、州(obwód)和縣(powiat)。王國共有8個省:

奧古斯圖夫省(首府為蘇瓦烏基)

卡利什省

1831年波蘭王國

1831年波蘭王國克拉科夫省(雖然名稱中帶一個“克拉科夫”,但該省並不包括克拉科夫市。克拉科夫市在1846年克拉科夫起義前,一直是一個自由市;首府開始是梅胡夫,後來為凱爾采)

盧布林省

馬佐夫舍省(首府為華沙)

普沃茨克省

波德拉謝省(首府為謝德爾采)

桑多梅日省(首府為拉多姆)

1837年3月7日,作為該年代初的十一月起義的結果,王國的行政區劃再次被改革,將“guberniya”(中文中依然譯為“省”,波蘭語:gubernia)引入波蘭,讓波蘭會議王國的行政區劃與俄羅斯帝國的行政區劃更為相似。以下為各省名稱及首府:

奧古斯圖夫省(首府為沃姆扎)

卡利什省(首府為卡利什)

克拉科夫省(首府為凱爾采)

盧布林省(首府為盧布林)

馬佐夫舍省(首府為華沙)

普沃茨克省(首府為普沃茨克)

波德拉謝省(首府為謝德爾采)

桑多梅日省(首府為拉多姆)

1842年,縣被重命名為“地區”(okręg),而州被重命名為縣。

1844年,幾個省被合併,而其他的有的被重命名。只剩下5個省:

| 省名 | 俄語名 | 波蘭語名 | 首府 |

| 華沙省 | Варшавская губерния | Gubernia warszawska | 華沙 |

| 奧古斯圖夫省 | Холмская губерния | Gubernia augustowska | 蘇瓦烏基 |

| 盧布林省 | Люблинская губерния | Gubernia lubelska | 盧布林 |

| 普沃茨克省 | Плоцкская губерния | Gubernia płocka | 普沃茨克 |

| 拉多姆省 | Радомская губерния | Gubernia radomska | 拉多姆 |

![波蘭王國[俄羅斯附屬國] 波蘭王國[俄羅斯附屬國]](/img/9/447/nBnauM3X1MTMzgjNwQDM0kDN1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzL0AzL0UzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLwE2LvoDc0RHa.jpg)