河南許昌靈井舊石器遺址考古現場

河南許昌靈井舊石器遺址考古現場簡介

許昌靈井舊石器時代遺址位於河南省許昌市靈井鎮西側。2005年6月進行首次考古發掘,面積90平方米,出土石製品和動物化石5452件。2006年發掘120平方米,石製品5690件。2007年發掘49 平方米,除出土大量石製品和動物化石以外,在TG9深4.99米處(距基點)發現人類頭蓋骨化石。

2005年至今,發掘259平方米(僅 60平方米見底),出土石製品和動物化石約3萬件,類型有石錘、石砧、石片、斷塊和石器等,原料主要為脈石英。哺乳動物化石18種。文化層深7.2— 5.6米。上文化層僅揭露3平方米,

河南許昌靈井舊石器遺址考古現場

河南許昌靈井舊石器遺址考古現場頭蓋骨化石的發現,對於研究東亞古人類演化和中國現代人類的起源,具有重要學術價值。據靈井動物群滅絕動物占44%的比例和光釋光測年的初步實驗結果,頭蓋骨化石出土層位時代為距今8—10萬年,是世界古人類學研究上最敏感時段;出土大量打制和使用的骨器,數量是國內同類遺址中最多的;靈井遺址地層總厚達10餘米,其中舊石器、新石器等文化層都有分布,是國內不多見的較完整的地層剖面;靈井舊石器遺址分布近萬平方米,可對此進行持續性研究。遺址位於河南省許昌市靈井鎮西側。 2005年6月進行首次考古發掘,面積90平方米,出土石製品和動物化石5452件。2006年發掘120平方米,石製品5690件。2007年發掘49 平方米,除出土大量石製品和動物化石以外,在TG9深4.99米處(距基點)發現人類頭蓋骨化石。

規模

靈井舊石器遺址分布近萬平方米,靈井遺址地層總厚達10餘米,其中舊石器、新石器、商周、漢、宋時代文化層都有分布,

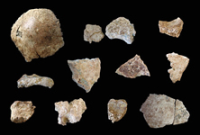

“許昌人”頭蓋骨化石斷塊

“許昌人”頭蓋骨化石斷塊1965年春,中國科學院古脊椎動物與古人類研究所周國興從村民挖井挖出的堆積物中採集到一批動物化石、細石器及打制石器,認為屬“中石器時代”,引起史前考古界的重視。1992年,靈井遺址被公布為許昌市級文物保護單位。河南省文物考古研究所曾多次到現場調查,採集到一些石器標本。長期以來,埋藏文化遺物的地層被積水浸泡,無法進行考古發掘。2005年4月,因遺址西南約7公里的一家煤礦透水,致使包括靈井在內的幾處泉水驟然斷流,接著積水循泉眼回流,地下水位下降,原生地層出露,實屬百年一遇。河南省文物考古研究所迅速將這一重要情況報告省局,並向國家文物局申報,請求對這處史前遺址進行考古發掘。之後,國家文物局批准這一發掘項目,面積300平方米。近3年來,考古發掘取得很大收穫。

2005年6月11日,河南省文物考古研究所許昌靈井舊石器遺址考古隊進駐,次日開始考古發掘,開2米×30米探溝一條,5米×6米探方一個,計90平方米,出土舊石器時代石器和動物化石計5452件。遺物埋藏在2個文化層中,之間有空白層。2006年開5米×6米探方4個,面積120平方米,出土石器和化石1萬餘件。2007年開7米×7米探方1個,並發掘上年度未到底部分。靈井遺址的發掘未找到細石器及其文化層。2005年至今,共發掘259平方米,但其中僅有60平方米挖到文化層底部,文化層深5.6米至7.2米。

2007年12月17日9:00,在9號探方深5米處(下文化層下部)發現一個較完整的人類頭骨化石。頭骨埋藏在靈井遺址下文化層距鈣板層深5米處,距地表深約8米。頭骨出土於灰綠色的湖相沉積中,同層出土有豐富的動物化石和石器。頭骨化石在地層埋藏中已破成10餘塊,散落在約2平方米的範圍內,包括頂骨、枕骨、眉骨等,僅缺少的上頜部分,很可能壓在未發掘的東部隔梁中。頭骨化石保存和石化程度均較好,未見變形。由中國科學院古脊椎動物與古人類研究所專家配合,頭骨化石已被整取,現已運抵中國科學院古脊椎動物與古人類研究所標本館,並已開始對化石進行精心修理和保護。

考古發現

靈井遺址的發掘,採取國際上通用的舊石器考古發掘方法,

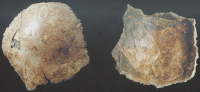

“許昌人”頭蓋骨化石

“許昌人”頭蓋骨化石靈井動物群中的絕滅種類有中國碩鬣狗相似種、古菱齒象、梅氏犀、披毛犀、李氏野豬、軸鹿新種、河套大角鹿和原始牛,占動物群總數的44.4%。

靈井動物群中大部分成員為典型的晚更新世類型,如古菱齒象、披毛犀、蒙古野驢、馬鹿、河套大角鹿、普氏原羚和原始牛等。但也包含了一些如梅氏犀這樣的較古老的成員以及典型的中更新世成分或其相似種,如中國碩鬣狗相似種和李氏野豬。因此,研究者認為靈井動物群的時代應與許家窯動物群的時代相似,為晚更新世早期。許家窯動物群的鈾系年齡為100ka至120ka,由此推斷靈井動物群的絕對年齡約在100ka(距今10萬年)。

靈井遺址出土18種哺乳動物化石,其中已定為新屬新種的是:靈井軸鹿(新種)和許昌三叉角鹿(新屬、新種)。

當今,世界上古人類學研究的熱門課題一為人類起源,另一為現代智人起源。人類起源於非洲已成共識,因非洲發現從距今400萬年至幾萬年前的人科標本達數百件,且演化關係清楚。關於現代人類起源問題,目前,國外一些學者根據化石特徵、年代測定及遺傳學研究等,提出世界各地的現代人都是非洲早期人類的後裔,根據這一現代人的“非洲起源說”,中國的北京猿人等在距今約20萬年前消失,現代中國人及其中國的晚期智人,如柳江人和山頂洞人等,都是來自非洲的人類的後代,而北京猿人的後代卻被取代而絕滅了。對此,我國古人類學家吳新智院士曾提出“連續進化附帶雜交”的學說,儘管在中國境內已經發現了近百處更新世晚期的古人類地點,其中有不少地點出土人類化石,但由於發現相關階段的關鍵古人類化石(如頭骨)較少,成為該學說的一大缺憾。在非洲以外的其他大陸,距今約10 萬年前的人類化石非常稀少,這直接影響著現代人類起源的研究。靈井頭蓋骨用光釋光測年初步結果為距今8萬年至10萬年,是研究現代人類起源的重要時段,可望為東亞和我國現代人類起源提供直接證據。

目前,

靈井遺址出土的骨尖狀器

靈井遺址出土的骨尖狀器靈井遺址動物化石和石器的埋藏在以靈井泉水為中心的湖相沉積和近水地層中,地層由北向南微傾斜,層理在顏色上從上而下逐漸變深,在岩相上沉積物均以粉砂為主,但愈向下砂的含量比例明顯增大,這套地層反映靈井泉水形成的湖泊由盛期至逐漸萎縮的變化過程。動物化石和石器在同一地層中分布,石製品稜角鋒利,動物骨骼也基本未經沖磨,從出土遺物埋藏情況看應屬原地埋藏,但也不排除局部小規模的流水搬運。從出土骨料、骨器和大量的碎屑判斷,這裡為一處以屠宰肢解動物為主進而加工使用骨器(含石器)的工作營地。出土的骨骼破碎比例在90%以上,頭骨、趾骨等數量很少,長骨、肋骨等便於加工骨器的骨骼較多,說明製作骨器的骨骼有不少是有選擇地帶入的。

靈井的地層剖面,是中原地區乃至國內最完整的地層剖面之一,從舊石器、新石器、商周、漢、宋時期文化都有分布,深達10餘米,尤其對於研究中原地區新、舊石器文化過渡,有著十分重要的意義。從目前調查的情況看,遺址範圍很大,面積可達上萬平方米,有進行可持續研究的條件。

哺乳動物、年代及其環境

從靈井遺址出土的食肉目、長鼻目和奇蹄目化石共有8個種,加上已鑑定出的偶蹄目8個種,還有兩種齧齒目的門齒,

出土的動物化石

出土的動物化石靈井遺址的哺乳動物群從組成上看有嚙齒類2種,食肉類3種(圖1),長鼻類1種,奇蹄類4種,偶蹄類8種。從食性上看,食肉類中的寬吻靈貓相似種、中國鬣狗相似種及熊未定種為獵食性食肉類,其中鬣狗還兼有腐食性,熊兼有素食性;兩種嚙齒類均為雜食性;1種長鼻類和4種奇蹄類均為素食性;8種偶蹄類中的李氏野豬相似種為雜食性,其餘的均為素食性。在素食性種類中,長鼻類和犀類為粗食性兼嫩食性,豬類、鹿類中的種類以嫩食性為主,馬類和洞角類以粗食性為主。即按食性的排列為:純獵食性種類1個,獵食兼腐食性種類1個,獵食兼素食性種類1個,雜食種類3個(未包括熊),粗食兼嫩食性種類3個、嫩食性種類4個,粗食性種類3個。從各種類對應的標本數量上看,食肉類總共只有6件標本,素食類標本有數百件。因此從食性上的種類數量分布及其對應的個體數量分布上看,靈井動物群完全符合金字塔形的食物鏈結構,即食肉類的種類和個體數量較少,素食類的種類和對應的個體數量較大。但是在食肉類中沒有像獅和虎之類的大型猛獸,在素食類中以馬、鹿、牛等體型中等偏大者為多,說明靈井遺址的主人在狩獵時注重容易捕獲並含肉量大的種類。

從生態環境的角度分析,靈貓和熊偏向於森林型,鬣狗偏向於草原型,犀類、長鼻類、豬類、鹿類偏向於半開闊的樹林型,馬類和洞角類偏向於草原型。熊類、野驢、馬鹿是溫帶偏寒地區的常見種類,大角鹿和披毛犀是寒冷區常見的種類。因此,靈井動物群的生態環境應為平原地區以草原為主,鑲嵌有零散的森林,屬北溫帶半濕潤-半乾旱大陸性季風氣候,年平均溫度略低於現在。

從動物地理的角度看,靈井遺址出土的寬吻靈貓主要分布在過渡區,中國鬣狗、獐主要分布在北方區和過渡區,棕熊、諾氏古菱齒象、披毛犀和梅氏犀、普通馬和野驢、李氏野豬、大角鹿和馬鹿、普氏羚羊、原始牛等主要分布在北方區,即大部分種類都屬於北方區。另外,在靈井動物群中種類較多的奇蹄目和偶蹄目中沒有貘和麂這樣的南方區常見的種類。因此,靈井遺址出土的哺乳動物化石屬於一個比較典型的北方區的動物群。

考古學者選擇了與靈井遺址較近的襄

吳新智院士在鑑定頭蓋骨化石

吳新智院士在鑑定頭蓋骨化石靈井動物群中的絕滅種類有中國鬣狗相似種、古菱齒象、梅氏犀、披毛犀、李氏野豬相似種、軸鹿未定種、河套大角鹿和原始牛共8個,占動物群總數的44.4%,這一比例還是比較大的。靈井動物群中大部分成員為典型的晚更新世類型,如古菱齒象、披毛犀、蒙古野驢、馬鹿、河套大角鹿、普氏羚羊和原始牛等。但也包含了一些如梅氏犀這樣的較古老的成員,以及典型的中更新世成分相似種,如中國鬣狗相似種和李氏野豬相似種。

最近,考古學者和中國科學院古脊椎動物與古人類研究所的董為博士,將遺址所出土的鹿科動物化石進行了較深入的研究,系統記述了在近兩年從河南省許昌市靈井舊石器遺址出土的兩個鹿科化石新種類:靈井軸鹿新種(Axis lingjingensis sp. nov.)(圖2)和許昌三叉角鹿新屬、新種(Trifurcatoceros xuchangensis gen. et sp. nov.)。前者角冠的主枝呈琴弓狀, 並有一定程度的螺鏇狀, 目前是軸鹿屬在晚更新世的唯一代表;後者的角冠在角環上方同一位置向不同的方向伸出3個分枝, 與鹿亞科其他成員的角冠在角環上方只有主枝和眉枝(或第一枝)的情況完全不同, 而介於晚中新世的皇冠鹿(Stephanocemas)和中、晚更新世的大角鹿(Megaloceros)之間。三叉角鹿在系統位置上仍屬於鹿亞科, 與大角鹿的系統關係最近。

鹿科動物的角冠具有脫換性,一般在春季萌生、夏季成熟、冬季脫落,是哺乳動物中唯一的大型可再生器官,並且再生速度很快,因此鹿角的研究在生物學和醫學領域對於殘缺或病變器官的再生及幹細胞研究有很大的指導意義。另外,由於鹿角的演化速度較快,鹿角化石的研究不僅可以解決鹿科動物的系統演化問題,而且具有較大的生物地層學意義。

從在近兩年從河南省許昌市靈井舊石器遺址出土的食肉目、長鼻目和奇蹄目化石:寬吻靈貓相似種(Viverra cf. zibetha)、熊未定種(Ursus sp. )、中國鬣狗相似種(Pachycrocuta cf. sinensis)、古棱齒象未定種(Palaeoloxodon sp. )、披毛犀(Coelodonta antiquitatis)、梅氏犀(Dicerorhinus mercki)、普通馬(Equus caballus)和蒙古野驢(Equus hemionus)。反映出靈井動物群屬於北方區,其生態環境為平原草地為主,鑲嵌有零散的森林,屬北溫帶半濕潤-半乾旱大陸性季風氣候,年平均溫度略低於現在。靈井動物群中絕滅種類占44.4%,其時代應為晚更新世早期,其絕對年齡與許家窯和丁村接近,約在距今10萬年左右。

考古價值

靈井遺址文化層上部的鈣板層應是區域環境和氣候的標誌,它同大崗遺址的黑壚土、南陽盆地上部地層中的結核礫石層和靈井遺址周圍地層廣泛出露的小礫石結核層一樣,應為全新世氣候轉暖的產物,可判定為更新世和全新世的界面。倘若如此,靈井遺址最晚應在距今1萬年以前,這一點從某些出土的動物化石屬更新世的滅絕種得到印證。從地層上觀察,靈井的鈣板層同新石器文化層中間有約3米厚的地層,既不包含新石器遺物,也不見舊石器時代遺物,這可能是代表獵人文化的靈井人隨著全新世氣候轉暖而北上,而南方來的新石器早期文化,循著礫石文化向北傳播的路線到達本區之前的缺環。

靈井遺址是國內首次發掘的以泉水為中心,包括湖相、漫灘相(濕地)堆積物為背景的舊石器時代晚期遺址,是人類狩獵、肢解動物、加工獸皮、石器、骨器的工作營地,屬原地埋藏類型。靈井遺址是華北地區文化遺物和包涵信息最豐富的遺址之一,它有著較大面積的原生地層和豐富的遺物,相信隨著工作的深入,可能會確定該遺址在探討某些重大學術問題中的重要地位。

專家點評

許昌靈井遺址發現的材料是舊石器與古人類方面很新的發現,該遺址的研究潛力很大。發掘出土遺物來自明確的舊石器層位;出土石器和哺乳動物化石均很豐富;骨製品器形典型而且精緻,有的尖部有使用痕跡,是非常明確的骨器。人類顱骨化石年代在距今10萬年左右,也是自1994年南京湯山人顱骨化石發現以來再未有過的珍貴材料。

河南省文物考古研究所對許昌靈井古人類遺址的發掘是一次組織嚴密、規範嚴謹、資料完整的科學發掘,出土的人類頭蓋骨化石層位明確可靠,是我國第四紀晚更新世早期地層中經過科學發掘出土的古人類頭蓋骨化石。“許昌人”頭蓋骨的發現填補了我國古人類演化過程中5萬~10萬年前的晚期智人化石的重要缺環,對於研究東亞古人類演化和中國現代人的起源具有重大學術價值,是中國考古學和古人類學領域的一次重大發現。