生活習性

沙拉真鯊

沙拉真鯊棲息於沿岸、近海的中小型鯊魚。幼鯊活動於沿岸,成魚則活動於外海。有遷移的習性以及垂直洄游習性,亦即白天活動于海床,而晚上活動為水錶會。主要以魚類、頭足類、甲殼類為食。胎生,一胎可產下2-6尾幼鯊,剛出生之幼鯊體長可達50-60公分。

形態特徵

沙拉真鯊

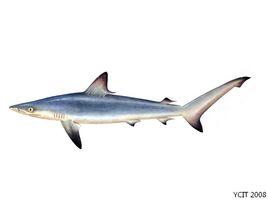

沙拉真鯊體呈紡錘型,軀幹頗粗壯。頭寬扁。尾基上下方各具一凹窪。吻端寬圓。眼圓,瞬膜發達。前鼻瓣窄而延長,呈乳頭狀;無口鼻溝或觸鬚。口裂寬,深弧形,口閉時上下頜緊合,不露齒;上頜齒寬扁叄角形,邊緣具明顯鋸齒,齒尖外斜,外緣有一凹刻,凹刻下方具3-4小齒尖;下頜齒較窄而傾斜,邊緣略具鋸齒。噴水孔缺如。背鰭2個,背鰭間存在明顯的隆嵴,第一背鰭寬大,起點與胸鰭內角相對,後緣凹入,上角鈍尖,下角尖突;第二背鰭小,起點在臀鰭起點之後,後緣入凹,后角尖突;胸鰭中大型,鐮刀形,後緣凹入,外角鈍尖,內角鈍圓,鰭端伸達第一背鰭基底後端;尾鰭寬長,尾椎軸上揚,下葉前部顯著叄角形突出,中部低平延長,與後部間有一深缺刻,後部小叄角形突出,尾端尖突。體背側灰褐色;腹側白色。第一背鰭和尾鰭上葉具黑色緣;第二背鰭上部、尾部下葉前端,胸鰭後端各具明顯的黑色斑塊;臀鰭和腹鰭前部暗褐色。型態特徵 體呈紡錘型,軀幹略粗壯。頭平扁。尾基上下方各具一凹窪。吻平扁。眼圓,瞬膜發達。前鼻瓣短,發育不完全;無口鼻溝或觸鬚。口裂寬,圓弧形,口閉時上下頜緊合,不露齒;上頜齒寬扁三角形,邊緣具明顯鋸齒,齒尖直立或外斜,無小齒尖;下頜齒較窄而直立,邊緣略具鋸齒。噴水孔缺如。背鰭2個,背鰭間存在低的隆脊,第一背鰭寬大,起點與胸鰭內角相對,後緣凹入,上角鈍尖,下角尖突;第二背鰭小,起點與臀鰭起點相對,後緣入凹,后角尖突;胸鰭大型,鐮刀形,後緣凹入,外角鈍尖,內角鈍圓,鰭端伸達第一背鰭基底後端;尾鰭寬長,尾椎軸上揚,下葉前部顯著三角形突出,中部低平延長,與後部間有一深缺刻,後部小三角形突出,尾端圓突。體背側灰褐色,腹側灰白;胸鰭、腹鰭、尾鰭下葉及背鰭之鰭尖暗色,但成魚則為淡色。 棲所生態 棲息於沿岸、近海的大型鯊魚。幼鯊活動於沿岸,成魚則活動於外海,深度可達400公尺處。有季節性洄游的習性。主要以底棲或巡遊性硬骨魚類、小型鯊類、頭足類、甲殼類為食,有時亦食哺乳類的屍體或無機碎屑。大型成魚對人類有潛在性危險。胎生,一胎可產下6-14尾幼鯊,剛出生之 地理分布 分布於全球各溫、熱帶水域。本省東部海域曾捕獲。 漁業利用 主要以底拖網及流刺網捕獲,經濟價值高。肉質佳,可加工成各種肉製品;鰭可做魚翅;皮厚可加工成皮革;肝可加工製成維他命及油;剩餘物製成魚粉。

| 分類系統: | Animalia:動物界 - Chordata:脊索動物門 - Chondrichthyes:軟骨魚綱 - Lamniformes:鼠鯊目 - Carcharhinidae:真鯊科 -Carcharhinus: |

| 學名: | Carcharhinus sorrah(Müller et Henle,) |

| 中文名: | 沙拉真鯊 |

| 中文拼音: | ShāLāZhēnShā |

| 分類等級: | 種 |

| 概述: | |

| 原始屬名 | |

| 模式標本產地 | |

| 模式標本保存地 | |

| 國家保護級別 | 不詳 |

| CITES公約級別 | 未定 |

| IUCN紅色名錄等級 | 未予評估(NE) |

| 紅皮書等級 | 未定 |

| 中國特有 | 是 |