江源概況

江源縣

江源縣江源縣地處中緯度內陸山區,屬北溫帶大陸性東亞季風氣候。冬季長,寒冷,多偏北風;春季時間短劇烈,晝夜溫差大,多西南風;夏季濕熱多雨,秋季涼爽,多晴郎天氣。由於受寒潮的影響,初霜來的早,無霜期120天左右。年最高氣溫37℃,年最低氣溫—38℃,年平均氣溫4℃左右。年平均降水量850毫米左右。

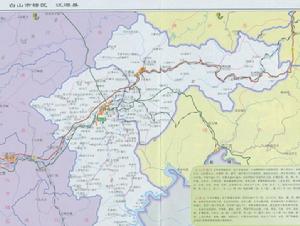

江源縣地處長白山西部,老嶺山脈縱貫全境,境內峰巒起伏,溝壑縱橫。老嶺以東為松花江水系,老嶺以西為鴨綠江水系。主要山峰有:金龍頂子海拔1121.5米;磬兒嶺海拔941米;老禿子海拔1426.5米;楓葉嶺海拔1190米梁子山海拔1492米。

境內有大小河流50餘條。主要河流有:渾江、西南貧河、西北岔河、正岔河、大陽岔河、湯河、大石棚子河、榆木橋子河、石人河等。

江源縣

江源縣歷史沿革

江源縣轄區1985年前屬渾江市(縣級市)所轄。1985年2月4日國務院批准渾江市改為地級市,設八道江區、臨江區、三岔子區。1994年1月31日渾江市更名為白山市,隨之渾江市三岔子區更名白山市三岔子區,1995年12月30日經國務院批准白山市三岔子區改為吉林省江源縣。

行政區劃:江源縣八個鎮、60個行政村。分別是孫家堡子鎮:愛民村、利民村、協力村、大華村、榮華村;三岔子鎮:育林村、新華村、森工村、城華村、愛林村、新開村、立新村、五岔村、七岔村;石人鎮:林子頭村、後堡子村、小河口村、大石棚子村、天橋村、老嶺村、車站村、榆木橋子村、榮彬村、頭道陽岔村、遙林村;大石人鎮:紅石村、光環村、大石人村、小石人村、護林村;砟子鎮:砟子村、八寶村、楊木斜村;大陽岔鎮:大陽岔村、棒槌砬子村、後葫蘆村、前葫蘆村、小羊橋村、小東岔村、路樁子村;灣溝鎮:灣溝村、和平村、北山村、沙金村、平川村、西川村、寶山村、四平村;松樹鎮:齊心村、松樹村、振興村、湯河村、頭道村、青山村、豐產村、富興村、大安村、太平村、永安村、長勝村。

共有4個社區居委會、23個街道辦事處。分別是孫家堡子鎮:江北、江南、葦塘、葦東4個社區居委會;三岔子鎮:育林、城牆、森工、正岔、東升5個街道辦事處;灣溝鎮:和平、楓嶺、興工、勝利、富林、長林6個街道辦事處;松樹鎮:松樹、礦工、前山、水洞4個街道辦事處;砟子鎮:砟子、江北、立井、八寶、月牙泡5個街道辦事處;石人鎮:林子頭、北山2個街道辦事處;大石人鎮:光環1個街道辦事處。

人口民族:2003年,江源縣總人口268446人,總戶數93902戶;在總人口中:男性137537人,女性130929人;男女性別比為105:100。非農業人口203688人,未落常住戶口人員6088人。

據2000年全國第五次人口普查資料顯示,我縣共有34個民族,各民族人口分布如下:漢族:253892人;蒙古族:320人;回族:1152人;藏族:42人;維吾爾族:133人;苗族:46人;彝族:86人;壯族:36人;布依族:99人;朝鮮族:1009人;滿族:2640人;侗族:10人;瑤族:2人;白族:3人;土家族:5人;哈尼族:2人;黎族:1人;傈傈族1人;高山族11人;拉祜族1人;納西族1人;柯爾克孜族1人;土族1人;達翰爾族18人;錫伯族11人;普米族2人;俄羅斯族5人;鄂溫克族1人;保全族1人;鄂倫春族2人;赫哲族1人;珞巴族1人;基諾族1人;未識別民族1人。

自然資源:江源縣“九山半水半分田”,全縣實有耕地面積72106畝,人均占有耕地不足0.3畝。縣域內蘊藏著豐富的礦產、林木和野生動植物資源。森林覆蓋率達76%,是東北林產品重點加工基地;野生經濟動植物1200多種,礦產資源27種,其中:已探明煤炭儲量3.75億噸,是吉林省煤炭第一縣,全國重點產煤縣;頁岩土探明儲量4600萬噸,享有“東北瓦都”盛譽;石膏探明儲量114萬噸,居全國之最。

經濟:江源縣自建區設縣以來,特別是經過“九五”規劃期發展積累,經濟和社會事業得到了長足的發展。2000年實現國內生產總值13.2億元,“九五”期間年均增長12.2%,比全市“九五”期間平均水平高出3.0個百分點。一、二、三產業增加值分別達到1.6億元、7.7億元和3.9億元,五年平均增長11.1%、13.8%和9.8%。一、二產業增幅分別比“八五”期間高出5.2和2.7個百分點。人均GDP達到6916元,比全市平均水平高出227元。三次產業結構由“八五”末期的15.1:49.3:35.6調整為2000年的13.0:54.9:32.1,實現工業總產值17.2億元,初步形成了具有江源特色的工業體系,完成農業總產值2.5億元,林蛙養殖、食用菌栽培、水產品養殖等“五大”基地初具規模,鄉鎮企業總產值完成27.8億元,“九五”期間年均增長25.3%,綜合發展水平5年位居全省領先水平。

“十五”規劃期,計畫國內生產總值五年平均增長14.8%,到2005年達到26.3億元,其中:第一產業增加值2.9億元,第二產業增加值15.3億元,第三產業增加值8.1億元,三次產業年均增長12.6%、14.7%和15.7%。人均GDP達到13,500元,比“九五”末期增加6,584元。三次產業結構由“九五”末期的13.0:54.9:32.1調整到11:58:31。

2003年,全縣實現生產總值230,657萬元,“十五”規劃頭三年年均增幅達到20.5%,其中:第一產業增加值完成34,306萬元,第二產業增加值完成107,142萬元,第三產業增加值完成89,209萬元,三次產業年均增幅分別達28.9%、11.6%和31.8%,經濟結構得到調整,一、二、三產業的比重已調整為14.99:46.5:38.7,人均GDP達到8,592元。全縣國民經濟總量和質量不斷提升。2004年上半年,全縣實現生產總值115,706萬元,其中:一、二、三產業增加值分別完成14,262萬元、50,099萬元和51,345萬元,分別比上年同期增長10.6%、1.7%和12.1%,預計全年可實現生產總值205,390萬元,比上年同期增長11.0%,其中:第一產業增加值預計完成24,250萬元,同比增長9.8%;第二產業增加值預計完成118,640萬元,同比增長10.5%;第三產業增加值預計完成62,500萬元,同比增長12.5%。

工業:江源縣的前身是三岔子區,於1985年設立,並於1996年撤區設縣。建區以來,歷屆黨政領導都十分重視項目建設,採取種種有力措施加大項目建設力度,使江源工業發展從無到有,從有到強。從上世紀80年代王克琦背著煎餅闖山東考察項目,在我縣率先建起第一條頁岩瓦生產線起,江源縣項目從點到面,從一個企業發展到數個產業,建設了一批重點項目,特別撤區建縣後,項目建設更是有了質的提高,工業經濟成為國民經濟的主導力量,形成了新型建材、礦產、生物醫藥、綠色食品四大支柱產業,其中:煤炭業已成為主要經濟支柱,全縣有國家認可的煤井77處,產值1000萬元以上的洗煤廠2處,產值500萬元以上的焦化廠2處,年產煤炭超200萬噸,洗煤30萬噸,煉焦5萬噸;林木企業產品達到國際水平;頁岩瓦業建成著名的“東北瓦都”,有18戶企業49條生產線,年產瓦5億片以上,產值1.3億元;藥業企業和藥材生產基地建設初具規模,長白山製藥有限責任公司通過國家GMP改造;綠色食品、旅遊業方興未艾;四大產業項目產值已占全縣經濟的80%。截止2003年末,全縣獨立核算工業企業總戶數達52戶,按資金類型劃分:內資企業49戶,港、澳台商投資企業1戶,外商投資企業2戶;按企業性質劃分:國有企業6戶(其中:省屬企業2戶,地區屬企業1戶,縣屬企業3戶),集體企業22戶,有限責任公司1戶,股分有限公司1戶,私營企業19戶,港、澳、台及外商投資企業3戶;按所屬待業劃分:採礦業11戶,製造業39戶,電力、熱力、水生產和供應業2戶。2003年,全縣獨立核算工業實現工業總產值(現價)127800萬元,其中:縣屬工業實現工業總產值65934萬元,同比增長4.2%,縣屬獨立核算工業經濟效益快速發展。完成利稅6886萬元,增長16.0%;盈虧相抵後淨盈利3716萬元,比上年增盈456萬元,盈利企業盈利額3803萬元,增盈334萬元;虧損企業虧損額87萬元,減虧122萬元;實現工業增加值33617萬元,5.1%;總資產貢獻率19.01%,比上年提高1.01個百分點;資本保值率78.02%,提高1.62個百分點;工業產品銷售率98.43%,與上年持平,成本費用利潤率4.78%,提高0.12個百分點;全員勞動生產率31560元/人;總資產負債率31.89%,下降0.22個百分點;流動資金周轉率6.82次,提高0.13次。

縣屬規模以上工業企業繼續戶性運行,經濟效益平衡增長。全年完成工業總產值59153萬元,比上年增長6.9%;盈虧相抵後淨盈利3316萬元,比上年增盈341萬元,盈利企業盈利額3357萬元,增盈292萬元;虧損企業虧損額41萬元,減虧49萬元;實現工業增加值29516萬元,增長5.4%;實繳稅金2653萬元,增長12.8%;工業產品銷售率98.60%,提高0.01個百分點;總資產貢獻率17.72%,下降0.48個百分點;資產保值增值率81.95%,提高0.55個百分點;成本費用利潤4.69%,下降0.42個百分點;全員勞動生產率59364元/人,提高1034元/人;總資產負債率27.54%,提高1.24個百分點;流動資金周轉率8.61次,提高0.09次。

2003年,縣屬工業主要產品產量:原煤239萬噸,洗精煤62萬噸,黃金211千克,暖氣片10340噸,頁岩瓦72999萬片,琉璃瓦1167萬片,鋸材17170立方米,均質刨花板75100立方米,雷射模板13150片。

2004年上半年,縣屬獨立核算工業完成工業總產值47757萬元,同比增長51.4%,實現利稅1187萬元,增長1.1倍;實現利潤567萬元,增盈15萬元。

2004年,江源縣年銷售收入在500萬元以上的規模企業總計22戶,其中:中省真企業4戶,縣屬規模企業18戶。在縣屬規模企業中,國有企業3戶,非國有企業15戶。按照行業性質劃分為:電力供應業1戶,自來水生產和供應業1戶,黃金開採業1戶,醫藥製藥業1戶,木材加工業1戶,水暖零件製造業1戶,飲料製造業1戶,建材業4戶,煤炭開採和選洗業5戶,煉焦業2戶。

農業概況:

全縣農村工作以“三增一穩”為目標,推進“三農裂變”進程。農民非農化、農村城鎮化、農業工業化程度進一步提高;農村經濟發展勢頭強勁,農、林、牧、漁業全面發展。2003年農村經濟總收入37429萬元,農民人均收入3395元。比建區的1985年的3717萬元、354元分別增長411.5%、859%。

農業生產以發展高效、特色型農業為重點,加大“綠色、特色、高效”作物的種植比重,全面推進效益農業的發展進程。2003年農作物播種面積5627公頃,其中糧食作物播種面積3273公頃,糧食總產15238噸。糧食、蔬菜、經濟作物播種面積比為58:22:20。種植業總產值從85年的2162萬元發展到2003年的15320萬元,增長609%。全縣實施“一畝效益田”的農戶達13200戶,占農村戶數的79%。2003年,建立了紅石生態科技園區和林子頭科技示範區以及無公害農產品基地。

生態農業建設:

建區、設縣發來,黨委和政府高度重視生態農業建設,採取邊建設邊生產的方針。一是大力實施中低產田改造(4.8萬畝)和測土配方施肥(5萬畝)工程,占耕地面積的50%左右,有效防止了地力下降和土壤板結現象,改善了耕地土壤環境。二是加速人工造林步伐,2003年人工造林面積3215公頃,比上年增長2.4倍,實現連續19年無重大林業火災。三是大力實施“四位一體”工程。近年來我縣把“四位一體”建設工程做為改善農村環境,增加農民收入、發展生態農業的支柱產業來抓,將取得顯著的經濟效益、社會效益和環境效益。