文字

文字面積:3200平方公里

人口:人口146萬

政府駐地:幾江街道

郵編:

區號:

民族:

地理坐標:

概況

江津位於重慶市西南部,是重慶市重點規劃建設的六大區域性中心城市之一,是長江上游重要的航運樞紐和物資集散地,從南齊永明5年(即公元487年)建縣,已有1500餘年歷史,歷來是川東地區的糧食產地、魚米之鄉。共和國元帥聶榮臻生於江津、長於江津,中國共產黨創始人陳獨秀晚年在江津寓居四年,天下第一長聯作者鍾雲舫、白屋詩人吳芳吉、兩彈元勛鄧稼先等名人輩出,聶帥晚年深情寫到“江津是個好地方”。建國後,江津曾作為江津地區行署所在地多年,1992年撤縣建市,2006年12月經國務院批准撤市設區。全區幅員面積3200平方公里,人口146萬,是重慶市建設的“一小時經濟圈”圈內幅員面積最大的區縣。轄23個鎮、3個街道、1個風景名勝區。經過改革開放二十多年特別是重慶直轄十年以來的持續快速發展,江津綜合經濟實力得到明顯增強,2006年,全區實現地區生產總值149億元,人均地區生產總值11779元(約合1500美元)。規模以上工業企業總產值113.8億元,預算內地方財政收入8.1億元,社會消費品零售總額50億元,全社會固定資產投資80.7億元,城鎮居民人均可支配收入10458元,農村居民人均純收入3691元。

江津北距重慶主城42公里、江北國際機場70公里,重慶市規劃的“三環十射”公路網涵蓋江津;緊臨渝黔、成渝高速公路,成渝、渝黔鐵路交匯江津境內達135公里。長江橫貫全境127公里,有5個國家級內河深水港口,是渝川黔交通樞紐和物資集散地。重慶繞城高速公路、渝瀘高速公路建成後,江津到重慶主城區車程不到30分鐘。我們還規劃了兩座長江大橋,近期啟動其中一座大橋建設,與重慶繞城高速公路形成循環,進一步縮短江津到重慶的通行距離。

江津一直具有較強的工業基礎,是老國防三線企業基地,經過幾十年發展,已形成電力、機械、建材等支柱產業和食品、輕紡、化工等優勢產業。連續五年進入重慶工業十強區縣,連續三年進入重慶市民營經濟十強區(市)縣行列。重慶濰柴、重齒公司等四家企業連續多年進入重慶工業“五十強”。全區現有規模以上工業企業114家,其中產值上億元的企業24家。江津全力推進工業園區發展,有一區三園(江津工業園區和德感、雙福、珞璜工業園),目前,江津工業園區已累計入駐企業109戶,協定引資260多億元,發展勢頭強勁,規劃用地面積約43平方公里,已首期啟動用地面積約11平方公里。玖龍紙業、金龍集團精密銅管、恆大--金碧天下等重大項目相繼入駐,成為江津加快發展的強勁動力。尤其是,去年底,在汪洋書記、鴻舉市長的親切關懷下,前中國大陸首富張茵女士投資120億元,在江津珞璜工業園建設玖龍紙業西部地區最大造紙基地,今年將實現投資20億元,這也是重慶單體投資最大的招商引資項目。農業上,江津是聞名遐邇的全國農業百強縣(市)之一,其中,50萬畝花椒全國最大的花椒基地,被譽為“中國花椒之鄉”、“中國柑橘之鄉”。

江津正在以大城市江津為動力,建設區域性中心大城市。實施大城市發展戰略,確立“五年搭建框架、十年初具規模、十五年基本建成”的大城市建設奮鬥目標和“一江兩岸”的區域性中心大城市框架,構築引領經濟大發展的支撐平台。幾江西部城區建設和改造工程基本完成,琅山新區初具規模,東部新城建設強力推進,防洪大堤、景觀大道、濱江大道等重點城市建設工程順利完工,城市發展空間進一步拓展,並有效利用半島型山水園林城市的獨特風貌,不斷完善人居環境,建設宜業宜居城市,成功創建重慶市山水園林城市和全國優秀旅遊城市。2006年,全區城鎮化率達48.6%。

江津自然資源、人文資源和人力資源豐富,境內有大小河流38條,可供開發水能400多萬千瓦;全市有礦產10多種,有大中型礦體8處,優質石灰石儲量2億噸,淺層天然氣儲量500億立方米。江津有以國家重點風景名勝區四面山為龍頭的“生態旅遊”景觀,以聶榮臻元帥陳列館、陳獨秀故居為代表的“紅色旅遊”景觀和中國歷史文化名鎮之一的中山古鎮為代表的“古鎮旅遊”景觀等眾多旅遊景點52個;全市有文物603處,開發潛力巨大;有專業技術人才隊伍15萬人,勞動力資源70多萬人,人力資源比較豐富。

江津歷史悠久,人才輩出。紅色文化、古鎮文化、楹聯文化、名人文化、先巴文化、移民文化等特色文化,賦予了江津鮮明的個性特徵和獨特魅力。此外,在我們深入開展“解放思想鼓幹勁,務實創新促發展”為主題的解放思想大討論活動中,總結提煉出“勤勞、誠信、開放、進取”的江津人文精神。江津人飲長江水、喝江津酒、吃酸菜魚,性情豪邁,為人耿直,具有古巴人吃苦耐勞、勤奮求實的精神。我們在不斷推進經濟社會發展的同時,也高度重視精神文明建設,濱江民眾文化廣場、農村電影進萬家等文化品牌深入人心,多次被中央電視台宣傳報導並獲得國家有關部委表彰。

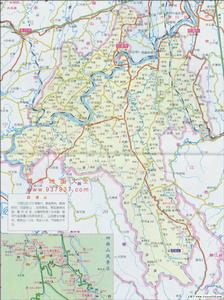

地圖

江津市

江津市行政區劃

江津,因地處長江要津而得名。位於重慶市西南部,長江上游、三峽庫區尾端,東鄰巴南區、綦江縣,南界貴州省習水縣,西接永川區、四川省合江縣,北靠璧山縣、九龍坡區、大渡口區。幅員面積3200平方公里,轄23個鎮、3個街道辦事處、1 個管委會,189個行政村、77個社區居委會。人口146萬。區人民政府駐地幾江街道。

古為巴國地。秦置巴郡江州縣。西魏改江州縣為江陽縣。隋開皇十八年(公元598年)改江陽縣為江津縣。明清時期屬重慶府。民國時期屬四川省第三督察區。1949年江津解放後屬川東行署璧山專區。1951年璧山專區改江津專區。1968年江津專區改江津地區。1981年江津地區更名永川地區。1983年永川地區與重慶市合併,屬重慶市管轄。1992年撤縣設市。2006年撤市設區至今。

交通線路

江津市

江津市在此處添加文本內容

特產

重慶地下、地表資源豐富,組合條件較好,利用價值高,開發潛力大,是我國自然資源富集地區之一。市域植物資源豐

江津市

江津市植物560多種,主要是水稻、玉米、小麥、紅薯四大類,尤以水稻居首。除糧、油、蔬菜等農作物外,還有油菜、花生、油桐、烏桕、茶葉、蠶桑、黃紅麻、烤菸等名 優經濟作物,有"柑桔之鄉"、"油桐之鄉"、"烏桕之鄉"的稱號。黔江有生產雲貴型 優質烤菸的氣候和地理條件,被譽為"烤菸之鄉";涪陵榨菜譽滿全國,是著名的"榨 菜之鄉"。果樹作物主要有柑桔、甜橙、柚、桃、李等,尤以柑桔最具盛名。域內各 類動物資源600餘種,有金絲猴、華南虎、蜂猴、黑鸛等近100種國家重點珍稀保護 動物;40餘種畜禽類動物中,榮昌豬為全國三大豬種之首,有"華夏國寶"之稱;石

柱土家族自治縣為全國最大的長毛兔生產基地。

重慶是全國大中城市中礦產資源最富集的地區之一。已發現礦產75種,初步探 明的礦產40多種,探明礦藏產地353處,儲量礦產潛在價值3882億元。優勢礦產有煤 、天然氣、錳、汞、鋁、鍶等。 西南鋁業集團煤探明儲量33億噸,是我國南方煤炭生產的重要基地。天然氣探 明儲量3200億立方米,其中墊江臥龍河氣田開採量居全國第一。鍶礦是重慶最具特 色的優勢礦種,儲量和質量均居全國之首。錳礦探明儲量3700萬噸,居全國第二。 釩、鉬、鋇儲量居全國第三。分布在秀山、酉陽的汞礦是全國罕見的特大型礦床, 已探明儲量1.9萬噸。此外還有岩鹽、重晶石、瑩石、石灰石、矽等非金屬礦產。

重慶境內江河縱橫,水網密布,水能蘊藏量巨大,極具開發潛力。以600餘公里 長江幹流為線,匯集嘉陵江、渠江、涪江、烏江、大寧河等五大支流及上百條小河 流。年平均水資源總量在5000億立方米左右,每平方公里水面積全國第一,水能資 源理論蘊藏量為1438.28萬千瓦,可開發量750萬千瓦,全市每平方公里擁有可開發 水電總裝機容量是全國平均數的3倍,水能資源開發量在全國城市中名列前茅。此外 ,還有豐富的地下熱能和飲用礦泉水,開發潛力巨大。

景點

江津建縣已有1500多年的歷史,定名江津迄今已1400多年。江津歷史悠久,古為巴國地。早在新石器時代,先民即在此

江津市

江津市1949年11月28日江津解放後,屬川東行署壁山專區,1951年更名為江津專區,縣治由幾江鎮遷至白沙鎮,1956年遷回。1968年改為江津地區。1983年合併到重慶市。1992年經國務院批准撤銷江津縣設立江津市,四川省直轄,由重慶市代管。1997年重慶直轄後,歸重慶市轄。

歷史名人

吳芳吉(1896至1932),號碧柳,江津縣德感壩人。出生於重慶楊柳街碧柳院(李家大院)。三歲時,母劉淑賢授以《詩》,能背誦《周南》 《召南》各篇。光緒二十八年(1902年),其父吳傳姜在渝經商破產,涉及訟事,家道衰落。二年後,遷返德感。翌年,為方便讀書和謀生,遷家至白沙'因鄰里售毒聚賭,環境不佳,其父用木牌書“白屋”懸於牆上,望以清自傳家,後芳吉自號白屋吳生。世稱白屋詩人。

光緒三十二年,芳吉入聚奎書院就讀。時其父在渝因商務糾紛,被控入獄,芳吉聞訊,得書院會計龔某幫助,趕赴重慶,自作訟狀為父辯冤,縣吏見其年僅十歲,言詞懇切,遂釋其父。

宣統元年(1909年),榮縣同盟會員肖湘避難聚奎,授國文,常在課堂上講解時事,痛陳清廷的腐朽,外交的失敗,宣傳民主革命思想。芳吉漸知國事,生救國之心,作《讀外交失敗史書後》,歷數國恥,語多精闢,長1700字,肖湘倍加賞識,推薦給堂長鄧鶴翔,將此文印發全縣,芳吉被譽為“神童”。

清政府用美國退回的庚子賠款在北京清華園設立留美預備學校(清華大學前身)後,宣統二年,詔各省選送優秀學童入學。芳吉經成都預試、北京複試被錄取。民國元年(1912年),芳吉入學後,與吳宓(雨僧)、劉朴(柏榮)友誼深厚。川籍學生何魯、黃乘禮遭一外籍教師無理辱罵,激起公憤,各省學生紛紛選出代表據理抗爭。芳吉被選為四川代表,寫出抗議書貼在食堂門口。校方為取媚外人,悍然將學生代表全部開除。事態擴大後,經教育總長范源濂出面調解,允各學生代表具悔過書後復學。芳吉以“為人代抱不平,無過可悔”,被迫離校,流落京城。次年春暖,經吳宓、郭鏡蒼等捐助路費,啟程回川。至宜昌,盤費已盡,又值“二次革命”軍興,航運受阻,只得步行乞食,歷時五月,繞行三千多里始到家,途中作紀行詩七十餘首,日記數萬言(已遺失)。詩寄吳宓,得覆信說:“蜀山蜀水,天久付詩人受用矣”,“險阻艱難,所以磨鍊英雄,亦以成就詩人!”芳吉自此刻意於詩。

民國3年,肖湘任嘉州(今樂山)中學校長,聘芳吉授英文,結識谷醒華。次年春,與鄧紹琴同赴上海,經吳宓介紹入右文社校對《章氏叢書》。生活雖清苦,公餘卻能博覽群書,增廣見聞,其時作詩云:“嗚呼人生如朝露,百年行樂奚足數?安得讀遍古今書,行遍天下路,受遍人間苦,使我猛醒悟。”9月,因與右文社經理意見相左,憤而辭職,生活無著,“典衣盡,還讀書”,乃至日食米粥一碗。次年春,聞家鄉遭北洋軍閥張敬堯部兵禍,急回四川。至忠縣,被北洋軍當作“間諜”,幾遭殺害,經再三辯白始脫險返家,途中作詩19首,多為憂國憤世之作,題為《弱歲詩》。吳宓也常寄來英國名詩,叮囑專力於詩時,應研究西洋文學以開拓眼界。芳吉熟讀精研,試譯彭士詩。“舊壇新醴,對新詩歌形式進行探索”。

“三日不書民疾苦,文章辜負蒼生多”。民國7年,在《戊午元旦試筆》中,芳吉發出為民吶喊的誓言。秋,赴永寧(今敘永)中學任教,訪婉容墓,作《護國岩詞》。

民國8年7月,從永寧中學回鄉,在“五四”運動影響下,慨然加入朱近之等發起組織的白沙學界聯合會,組織遊行,發表演說。在集會上,芳吉慷慨陳詞,揭露日本帝國主義的侵華罪行,大聲疾呼抵制仇貨,挽回權利。嗣後辦《場期白話報》和《場期講演》,發表《明月樓述》、《護國岩詞》、《兩父女》等三首詩,給民眾朗誦,講解,成為白沙愛國反帝運動的組織領導者。秋,應上海《新群》雜誌社社長周君南邀請,赴滬任該刊詩歌編緝。在新文化運動中,芳吉認識到“舊詩之運已窮,窮則必變”,在《新群》上發表《小車詞》《婉容詞》《兩父女》新詩予以回響,既不耽於古詩,也不盲目追隨某些自由體新詩,而是探求在中國優良傳統詩歌的基礎上,創作出適應時代變化,人民喜聞樂見的新詞。《婉容詞》:“天愁地暗,美洲在那邊?剩一身顛連,不如你守門的玉兔兒犬。殘陽又晚,夫心不迴轉”,傾訴出一個棄婦的破碎心聲,感情真摯,音調婉轉,廣為傳通,芳吉在詩壇上的地位從此奠定。

民國9年春,《新群》停辦。8月,赴長沙明德中學任教。與摯友劉朴、劉永濟成立紅葉會、湘君社,辦《湘君》季刊。公暇登山泛舟,謁屈原墓,作《汨羅訪屈原墓作》等數十首。民國14年4月,得知川黔軍閥混戰於四川,江津又遭兵禍,急返家。吳宓時任清華大學研究部主任,電邀芳吉赴清華任教。芳吉以“曾被清華無理開除,不欲為仇仇效奔走”而謝絕,改受聘西北大學。

西安名勝古蹟聞名於世,芳吉遊覽後,寫下不少紀游詩。民國15年4月,直系軍閥劉鎮華部圍西安城,達220天,入秋,城內糧絕,師生捕鼠羅雀而食。時適逢芳吉30歲生日,在壯歲詩里,他描繪了“餓餘滿街蒸氣癘”,“野犬食人肉”的慘景。其間輯有《圍城小集》一卷(後遺失)。時與學生柳潛相約至垂斃時,即整肅衣冠,赴學校禮堂坐逝。11月,圍城戰結束。次年春,吳宓到陝,迎芳吉到京,後赴瀋陽東北大學探望劉朴、劉永濟,並留校任教,數月後,得知父病危,急返川。

民國16年9月,應成都大學校長張瀾函邀,赴該校任教。寒假辭職回江津,為聚奎國小修校史二月。秋,經成都大學懇請,出任該校中文系主任。次年,又兼任四川大學教授。將歷年詩作一百三十首輯為《白屋吳生詩稿》出版。

在蓉時,與呂子芳、沈懋德、彭用儀等教授共約創辦重慶大學。民國19年,重大建成,受命起草《重慶大學籌備委員會成立宣言》,出任重大文預科主任兼副教授。

民國20年7月,應江津縣長谷醒華、縣教育局長鄧縭仙之請,辭去高位,就任江津中學校長,到任後,勵精圖治,以身作則,親手制定校徽為一琴一筆一球,教育學生德智體全面發展,並延請名師,邀加拿大友人文幼章來校講英語教學法。規定星期三為學生家書日,由學生向家長稟報學習和思想狀況。每在周末之夜,向師生講劉蕺山的《人譜》,提倡學古人德行。規劃學校遠景,擬辦高中以至大學。新辟運動場,舉辦江津中學首屆體育運動會。學校面貌為之一新。

“九.一八”事變的訊息傳來,時已傍晚,芳吉立即請教育局長鄧縭仙來給學生作抗日救亡報告。幾天后,在校門“學、海、津、梁”四大柱上放置四門大炮,直指東洋。同時作《抗日歌》,親自繕寫付印。11月12日孫中山誕辰,組織全校師生舉行抗日水陸示威大遊行,鼓舞全縣人民的抗日熱情。次年1月28日,淞滬抗戰期間,芳吉致書湖南友人劉鵬年(時任湖南省府秘書長)言:“吉欲赤手空拳與敵寇拚之,決於下月東出。如湘軍赴滬,請兄為吉結識諸健兒。”值友人穆濟波來川,勸芳吉以從軍精神辦學,方未成行,奮筆寫下《巴人歌》,盛讚英勇抗日的第十九路軍。

民國21年4月,應加拿大友人文幼章之邀,赴渝中華基督教青年會講演《儒家思想與耶教精神》,並吟新作《巴人歌》,激昂悲憤,聲淚俱下,勞累過度而引發舊疾肺結核。5月初返江津,當晚向全校師生朗誦《巴人歌》,未竟,猝然暈倒講台上。5月9日逝世於德感壩家中,遺體安葬於白沙黑石山梅林。

生前有自訂《白屋吳生詩稿》,逝世後,摯友吳宓、門人周光午蒐集所遺詩文雜作,編印成《白屋先生遺書》《白屋嘉言》《白屋家書》等。1982年,江津師專中文科選注的《白屋詩選》,由四川人民出版社出版。

(資料來源:《江津縣誌》1995年版)

相關圖片

在