基本信息

江心寺

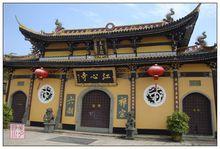

江心寺江心寺系全國重點開放的著名古剎叢林,位居溫州市北郭永清門外甌江之中的一個小島嶼上。全島嶼的原

江心寺

江心寺來面積僅約一平方公里左右(現經填塞淤淺擴大地面,添建了新的遊覽點),兩端各有一座小山峰,峰頂都有一座凌空的寶塔,東西相對峙,即名為東、西塔。

東峰西麓原有“普寂禪院”(即今“溫州烈士紀念館”),西峰東麓有“淨信講寺”又名“西塔院”(即原“溫州博物館”)。

寺內主要建築有天王殿、鐘鼓樓、大雄寶殿、三聖殿、方丈室、齋堂等。

現存之江心寺為清乾隆五十四年(1789)重建,面積約2870平方米,分前、中、後三殿。

前殿為金剛殿,東西有長廊,兩端置鐘鼓樓。今宋代古鐘尚存。中殿為正殿,最為壯觀。

殿內供奉釋迦牟尼塑像。殿內檻聯匾額,琳琅滿目。

正柱聯為宋王安石撰並書。後殿三聖殿,殿額與對聯皆為弘一法師所書。寺院大門兩邊有題為宋王十朋撰書的疊字聯:“雲朝朝朝朝朝朝朝朝散,潮長長長長長長長長消。”

史略

溫州府志

江心寺 ......來源:萬曆《溫州府志》柳市詩人作家張恆備註

在永清門外江中。唐鹹通間建西塔,宋開寶間建東塔,宋元豐間賜東塔為普寂院,西塔為淨信院。建炎時高宗駐蹕御書:清輝浴光二軒刻於石,賜普寂為龍翔,淨信為興慶。紹興中,僧清了聯今址建巨剎於兩峰之間,樓閣堂廡百餘間,江雲煙水掩映叢林為東南勝境。明萬曆七年王叔杲復增沙門及兩廊鐘鼓樓。

簡史

南宋建炎四年(公元1130年)由於金兀朮舉兵南下進攻臨安(杭州),宋高宗趙構由越州(紹興)、明州(寧波)航海至溫州,避居孤嶼,駐蹕“普寂禪院”。

江心寺

江心寺在避居期間仍關心翰墨,曾御書“清輝浴光二軒”增光梵宇。翌年(1131年)高宗再度在臨安登基,改號紹興。

於紹興七年書詔蜀僧青了禪師,由普陀來主普寂、淨信二寺,大開講席說法傳經。狀元王梅溪(十朋)未仕時,正在淨信講寺攻經讀史,與青了禪師為方外交。

當時“全愚堂”東軒,即是王梅溪讀書處。

據《溫州府志》記載:孤嶼原為兩島,東西對峙中貫川流,有龍潭深幻莫測。

當時正逢川流淤積,青了禪師親自率眾拋石填塞中川,遂創建中川寺於其上。

表奏高宗,幸蒙讚賞,即賜改中川寺為江心寺改普寂禪院為龍翔寺,淨信講寺為興慶寺。同時雕刻“清輝”“浴光”兩碑,立“清輝軒”與“浴光精舍”於龍翔寺(清輝石碑尚在,浴光石碑早失)。

奉旨統三寺為一,總名為龍翔興慶禪寺,包含嶼上一切亭台樓館,並賜香燈田一千畝,將寺宇奉為“高宗道場”,朝廷每年春秋二季派京官來寺朝拜進香。特建“望江亭”於永清門外,作為橫江待渡之處。自八字橋頭至永清門底建設僧街(今麻行僧街),命市民開設店鋪為僧眾服務。所以香火鼎盛始於南宋,延續至清末民初,官家來寺朝拜者仍絡繹不絕。

江心寺原來廟宇宏偉莊嚴富麗堂皇,文天祥詩云:“樓高百尺蜃吐氣,塔聳雙角龍昂頭”。現 在大殿是清乾隆54年(1789年)重建的,共分三進:前為金剛殿五間,兩端配以鐘鼓樓(宋代古鐘尚在)。中供彌勒、韋馱二菩薩,兩邊為四天王像。

上懸掛宋朱熹(字晦翁)所書的“開天氣象”四大字匾額。

山門外兩旁掛著宋狀元王十朋所撰寫的“雲朝朝朝朝朝朝朝朝散,潮長長長長長長長長消”名傳古今的木刻板聯。

江心寺

江心寺東北角為觀音像(此像為日本贈送),西北角供地藏像。前左首為伽藍殿,前右首為祖師堂。

此殿最為壯觀,上檐為乾隆御書“圓通殿”大匾,下檐為“江天福地”匾(無題名)。

殿內正中有浙閩總督伍拉納所書的“慈航普渡”匾額,正柱聯為宋王安石(字介甫)撰並書(此聯原掛興慶寺)。

前柱聯為清同治間永嘉舉人陳壽宸(字子萬)所撰書的聯語:“四面煙波,幾疑蓬島移來,金山飛到;一龕香火,剩有蜀僧勝跡,宋蹕遺蹤”。

大殿前兩廊各五間,東為三畏堂,西為客堂。後進為三聖殿,中供彌陀、觀音、大勢至三聖立像,殿額與殿內對聯皆為弘一法師所書。兩廊各五間樓房,供僧眾居住,大殿西首為方丈室正屋樓房七間,東西兩軒各三間樓房。

正中樓上藏有一部版本不一的藏經,有《東甌孤嶼志》印版十卷,有中川禪師《中川集》上下卷木版(已殘缺)。這方丈室是歷來珍貴書畫文物最集中的地方,方丈室西首前後各三間,前為庫房,後為大夥房。齊堂西面為“安閒居”三間,於1935年欽雲老和尚任方丈時所建,作為女客房之用。

“去來齋”在“安閒居”前右首,為乾隆年間通榛和尚所隱居,高僧弘一法師曾在此結夏安居,留下墨寶很多(現已全部拆除,僅遺空地一片)。江心寺分設四大寮(即禪堂、念佛堂、庫房、客堂)。

解放前華山和尚、薇山和尚、欽雲和尚歷任方丈領眾修持,會集諸山長老眾善知識,談經說法,住僧多達七八十人,進行正常宗教活動,頗稱興盛。

名人詩詞

萬曆溫州府志江心寺1

萬曆溫州府志江心寺1.......來源:萬曆《溫州府志》 柳市詩人作家張恆備註

宋徐照詩

兩寺今為一,僧多外國人。流來天際水,截斷世間塵。

鴉宿腥林徑,龍歸損塔輸。卻疑成片石,曾坐謝公身。

徐照(?~1211)南宋詩人。永嘉四靈之一。字道暉,一字靈暉,自號山民,永嘉(今浙江 溫州 )人。家境清寒,一生未仕,布衣終身,以詩游士大夫間,行跡扁及今湖南、江西、江蘇、四川等地。寧宗嘉定四年卒。

江心寺 文天祥

晏歲著腳來東甌,始覺坤軸東南浮。

百川同歸無異脈,有如天子朝諸侯。

何年飛落兩巨石,孤撐骯髒分江流。

初疑煉失女媧手,又疑釣脫任公鉤。

馮夷海若不敢有,湧出精舍如蓮舟。

樓高百尺蜃吐氣,塔聳雙角龍昂頭。

蒲牢撞撞鼉坎坎,潮聲滾滾風颼颼。

沙高峰頂德門住,海門山上焦公留。

長淮在望鐵甕近,大浪不洗英雄愁。

孰知隸古百粵地,今為禮樂衣冠州。

池塘芳草年年綠,謝公勝事遺江樓。

藍田無纇蟾架夜,黃金作顆人家秋。

客帆渺茫拂宸極,漁舠散漫輕鳧鷗。

麗天紅日起初浴,五雲扶上煙氛收。

孤臣涕泗如此水,恨不從帝崆峒游。

文文山北歸宿江心寺詩

萬里風霜鬢已絲,飄零回首壯心悲。

羅浮山下雪來未,揚子江心月照誰。

祗謂虎頭非貴扣,不圖羝乳有歸期。

乘潮一到中川寺,暗度中興第二碑。

文天祥,(1236—1283)字宋瑞,一字履善,號文山,南宋廬陵(今吉安)人。 宋朝傑出的民族英雄,生活在一個漢民族危機陰影籠罩的時代。

萬曆邑人黃淮詩

雕夢畫棟護璇題,百尺觚稜北斗齊

勞壓滄波鼇背穩,影侵霄漢日輪低。

祗園只此甌江上,淨土誰雲鷲嶺西。

俯視塵環名利客,勞生擾擾隔雲泥。

黃淮 (1367~1449),明朝 內閣首輔 ,字宗豫,號介庵, 永嘉 (今溫州市 鹿城區 )人。明洪武二十九年(1396)進士。永樂二年主會試,五年進右春坊大學士。仁宗時,任通政使兼武英殿大學士。洪熙元年,進少保戶部尚書兼大學士。宣德間,曾以八十歲高齡主持會試。他歷事太祖、惠帝、成祖、仁宗、宣宗五朝,為一代名臣。83歲卒,諡文簡。

萬曆溫州府志江心寺2

萬曆溫州府志江心寺2學憲吳江趙寬和文信公詩

九問搖搖系一絲,孤臣夜泣鬼神悲。

間關豺虎還來此,俯仰乾坤獨為誰。

直擬揮戈回落日,豈知填海負深期。

舊遊千載遺文在,灑淚西風讀斷碑。

趙寬 (1457—1505)字栗夫,世居 吳江 (今江蘇吳江)雪灘,因號半江。成化十三年(1477)舉人,成化十七年(1481)進士。歷任刑部郎中、浙江提學副使,卒於廣東按察使任上,終年四十九。

邑人周旋詩

中川玅境即蓬萊,瀟灑招提實異哉。

不與人間連世界,卻從海上結樓台。

巍巍古塔雙峰峙,隱隱晨鐘萬戶開。

昨夜老龍來聽法,滿江風浪吼如雷。

周旋 字仲規,號畏庵,永嘉城內(今甌海區)人。出身寒微,勤學不倦,工詩善文,五次落第。明宣德五年(1430),何文淵來知溫州,著意栽培,並和樂清章綸等談論經史,學識大進,遂於十年中進士,廷試第一,授翰林院修撰,不久升侍講,進左春坊左庶子兼國史經筵講官。

美不勝收

江心寺

江心寺江心寺周圍的景色非常幽美,有謝公亭、澄鮮閣、文信國公祠堂、浩然樓等。一片古老的建設群,排列整齊,結構壯觀。樟、榕、松、柏、古木參天,珍禽異鳥,棲息其間,院落奇花異草,光彩奪目,花香鳥語,四時如春,江流浩蕩,四面煙波,聳翠流丹,空水澄鮮,遠看恰像一艘巨輪停泊在江中。江中東有象岩石色皎潔,西有獅岩石色青翠。江心寺素有“江天佛國”之美稱,自古以來,就是溫州最有意趣的超麗絕欲的遊覽勝地。

江心寺

江心寺這個小島嶼的歷史很是悠久,遠在六朝晉、宋間,西域高僧諾巨那尊者,跋涉山川,遠道來此結茅而居。我國著名詩人謝靈運(康樂)於公元422年,任永嘉(溫州)太守期間,與其交往,頻游於此,而留下佳妙詩篇,如“……亂流趨正絕,孤嶼媚中川,雲日相輝映,空水共澄鮮……”。十分形象地描繪了江水與丹霞相掩映,白雲共紅日而爭妍的壯麗景色,真是江山多嬌。隋唐時,這個“江天佛國”的聲譽便已遠播中外。初唐詩人孟浩然久游於此,偉大詩人李白、杜甫都相繼謳歌讚美,當時日本、新羅(朝鮮)僧人來居普寂、淨信二寺研教參禪的很多,《東甌孤嶼志》中有“僧多外國人”的詩句,這都是歷史悠久的佐證。

江心寺建築以東、西兩塔院為最早。東塔建於唐鹹通十年(公元869年),西塔建於宋開寶二年(969年),兩塔身高三十米以上,七級重檐,六面玲瓏,高聳入雲,皆有扶梯,迂迴而上。只因東塔於道光年間,英人在此塔下建立領事館(後改為海關稅務司別墅),以塔上棲息島群,鳴聲嘈雜,並撒糞於其房頂為藉口,強制清政府拆除全部飛檐迴廊,毀壞扶梯,乘機盜取塔中所存文物破壞古蹟,現僅遺下六面光禿塔身。由於原塔身構造堅固,技術高超,雖素未經修繕,至 今依然挺立,無絲毫傾斜。西塔於民國22年重修拆除扶梯迴廊,改建成今狀。

江心寺

江心寺江心寺不僅歷史悠久,而且勝跡多奇,四面煙波,視野廣闊,江山壯麗,景色清幽,實為旅遊勝地。經歷代詩人尋幽探勝,結為十景:一、甌江月色;二、海淀朝霞;三、春城煙雨;四、孟樓潮韻;五、翠微殘照;六、遠浦歸帆;七、沙燈漁火;八、羅浮雪影;九、塔院筠風;十、海眼泉香。

雙塔

江心寺

江心寺溫州江心雙塔位於甌江江心的孤嶼上。江心有東西兩峰,東為象岩,西為獅岩,兩岩上建有東西二塔。東塔建於唐鹹通十年(公元869年),塔高32米。據《溫州府志》,《孤嶼志》等史料記載,自宋代開始直至清光緒年間,雙塔塔頂夜燈高照,成為引導船隻來往溫州港的重要“燈塔”。宋代有詩云:孤嶼今才見,元來卻兩峰。塔燈相對影,夜夜照蛟龍。這是對東西雙塔為夜航船隻指引方向的形象描述。兩塔雖經歷千古滄桑,仍然屹立,至 今還發揮著為船隻引導航向的標誌作用,江心嶼雙塔被列為溫州市重點文化保護單位。

編者“一川砥柱橫滄海,兩塔凌空映彩虹”,“潮聲喧萬馬,塔影浸雙龍”。溫州江心嶼享譽古今,蜚聲中外,作為聚焦空間的標誌物,屹立於龍翔、興慶二峰之上的雙塔,更是挺拔清秀,古樸端莊。然而,歲月無情,雙塔屢經修砌,飽經滄桑,身份卻淹於浩瀚:現有雙塔東唐西宋說,有雙塔西唐東宋說,有明塔遺蹟說等等。

地傑靠人傳,從提高城市文化品位,強化文物保護,發掘歷史文化價值計,應認真予以研究。筆者近來對雙塔作了些粗淺的考證,結果出人意料。

雙塔歷史

從始建年代看,西塔應建於唐,東塔應建於宋。持雙塔“東唐西宋說”的最早記載於清乾隆《溫州府志》:“東塔唐鹹通十年建,明萬曆十九年邑人王叔杲重建。西塔宋開寶三年建,萬曆二十三年王叔杲配林恭人重建”,後《孤志嶼》及民國《溫州府志》都承襲這一記載。但是,明萬曆《溫州府志》,清末光緒《永嘉縣誌》均載“……唐鹹通間建西塔,宋開寶間建東塔,元豐年間賜東塔為普寂院,西塔為淨興院”。又據北宋紹興十一年劉愈《東西塔記》碑刻載:“……舊有寶塔,其西建於後唐之末,其東建我宋天聖間”,明萬曆二十年王典《重修江心孤嶼東塔記》碑刻載:“西塔創自唐鹹通,而東塔則自宋開寶……”,明萬曆二十三年盧逵《重修江心嶼兩塔記》刻:“東塔創始宋開寶,西塔創始唐鹹通……”等等,可見雙塔“西唐東宋說”在清乾隆以前眾口一詞,並無異議,且各方面資料均能相互印證。因此清乾隆《溫州府志》的相關記載出於筆誤亦未可知。

建築風格

江心寺

江心寺雙塔均明顯有唐塔遺風。根據現場考證,江心嶼雙塔外形及結構極其相似。從外形上看,平面都是六角形,東塔底層邊長約4米,直徑約8米,西塔底層邊長約3.5米,直徑約7米。三開間,每邊各層設一壺門,主門、壺門及座向一致;塔身高為7層,西塔32米,東塔28米,如將東塔屋頂及塔剎高度計算在內,二者高度相差無幾;塔身均為磚結構,從底部到頂,收分明顯;立面都是閣樓式,東塔腰檐已毀,西塔腰檐顯見是近代修繕而作;從構造上看,二者腰檐均較薄,出檐平緩,且各層未見有平座和欄桿。二塔整體形象古樸莊重,落落大方。從結構上看,雙塔均為磚身木構,塔身為單層磚壁,底層磚壁厚度東塔約1.6米,西塔約2.0米,塔心無柱,內部為上下貫通的空筒,向上逐漸縮小,屬典型的空筒式磚塔構造;雙塔內外邊角均設有倚柱,東塔方形,西塔八角形;雙塔底基均低短簡單,素平磚石砌成,高度不足20公分;從磚工上看,東塔“一順一丁”及“三順一丁”砌法為多,顯見明清修砌痕跡。西塔因近代修理時磚工為礪灰所掩,無以詳考,但顯露出的八角磚柱應是唐代遺物。根據以上考證,結合建築歷史的相關資料,對照國內現有一些古塔予以分析發現,江心嶼雙塔在外形風格、主體結構等方面唐風顯露無遺,儘管明、清修砌痕跡明顯,但並未對唐風“傷筋動骨”。

歷史價值

江心寺

江心寺——從文脈傳承方面看,雙塔應為“孿生姊妹”。從始建或重建年代看,雙塔一唐一宋,為何宋塔帶有唐風,著實令人費解。據宋紹興十一年劉愈《東西塔記》載,東塔“傾因兵火,與院俱燼,惟故址存,紹興戊午(1138)……鳩工修建,撤而築之……凡形制嚴飾,悉與西塔等”。由此而知,東塔於1138年重建,歷經3年,“至紹興十一年辛酉(1141)仲春”(宋紹興十一年,劉愈《東西塔記》碑刻,錄自《孤嶼志》卷5)竣工,是對西塔完全仿造,難怪二塔形制如此相似,原來二者屬“同宗孿生姊妹”而已。

——從屢次修砌的程度上看,雙塔“真身”未改。據考證,江心嶼雙塔各自在宋嘉佑、宋紹興、元代、明洪武、萬曆、清乾隆及近代均有不同程度修繕,如宋紹興八年,重建東塔的同時,對西塔“則加木昂木共楹檻,蓋砌而丹?焉,以其舊築聳固,無事改造也”(出處同上);明洪武十一年,據王淵《重修兩塔記》載“……撤舊作新……其費緡數一萬二千有奇。始事於洪武十年丁巳冬十月,訖於明 年戊午秋八月”。從費用、工期來看,在當時條件下應認為是大修而未必是重建;明萬曆二十年和二十三年分別對東、西塔有過修繕,修東塔“自上而下”,“召工計費,千金有餘”,“經始於辛卯孟秋望日,落成於壬辰冬月朔日”(明萬曆二十年,王典《重修江心孤嶼東塔記》碑刻,錄自光緒《永嘉縣誌》卷36)。修西塔“始萬曆癸巳仲秋望日,迄甲午臘月八日而工竣,費凡若干金”(明萬曆二十三年,盧逵《重建江心孤嶼西塔記》碑刻,錄自光緒《永嘉縣誌》卷36);乾隆年間,雙塔均有不同程度修繕,“李公琬守郡時,曾修東塔”,而西塔修理則“不二周告成厥事”(清乾隆四十年,傅永糹孛《重修江心寺西塔碑記》錄自《孤嶼志》卷5)。根據以上史料及金文資料,結合現存實物考證分析,西塔修理的程度應大於東塔,但總體上看,修繕過程中的保護意識較強,以至二塔在主體結構及建築風格上,可以相互參照因借,保留了唐塔的基本特徵。

雙塔均可能成為國粹。我國現存唐代樓閣式磚塔很少,如西安玄奘塔、大雁塔等,僅為方形,多分布在北方。而江心雙塔為六邊形磚木結構,這對建塔史是個很大的突破,對研究我國江南建築乃至古代文明有重要的歷史價值。

西塔介紹

西塔在市區江心嶼西峰山上。始建宋開寶二年(969),一說建於唐鹹通十年(869),明洪武、萬曆和清乾隆間曾多次修繕。塔系樓閣式青磚仿木構建築,中空,平面呈六邊形,7層,高32米,底徑7米。各層壺門內今尚留有十六尊石雕佛像。因塔身傾斜,1982年重修。

東塔介紹

東塔在市區江心嶼東峰山上,始建唐鹹通十年(869),一說建於宋開寶二年(969)元至正、明萬曆、清乾隆間多次重修。六面七層,塔身磚砌,塔剎已毀,原高達30米,現高約28米:底徑8J米。原有木構塔檐和迴廊,中間梯級盤旋,可登塔巔。清光緒二十年(1894),塔下建英國駐溫領事館。英人強令地方政府拆除塔檐、迴廊,並盜走塔內佛經等文物。

雙塔修繕

江心寺

江心寺溫州市文化廣電新聞出版局委託省第十一地質大隊溫州綜合測繪院對雙塔進行第5次觀測,結果是西塔由西北向東南方向傾斜,塔身中心線傾斜度為1度多。目 前,構成東塔最大威脅的是生長在塔頂的榕樹,其根系深入頂層牆體,造成牆體裂痕。如不儘早修葺,它們很可能會在某個風雨日塌毀。

據透露,江心東西兩塔將於2006年上半年分階段、分步驟進行維修,儘量維持古蹟原貌。邀請省文物局專業人士及國內著名的文保專家,會同本市專家為東塔“會診”,屆時制定最理想的搶修方案。對於傾斜的西塔,將組織對地基、塔身進行進一步勘察,計算分析每年的傾斜度,然後研究可行的糾偏方法。

目 前,對於東塔的“搶救”有兩種意見。一些人認為必須根除東塔雜樹,修復塔頂,恢復原貌。但也有一部分人認為,塔頂雜樹枝繁葉茂,是數百年來形成的一處奇景,還是保留現狀為好。

文化部門有關負責人介紹,如果想讓東塔恢復原貌,必須將其塔身內的榕樹“請”出,然後才能修葺,這樣耗資巨大,保守估計至少需250萬元。如果僅保留現狀,保留塔頂綠景,對塔身採取加固措施,大概需要50萬元。而每年用於鹿城全區範圍內的文物維修資金僅100多萬元,維修資金成為一大難題。

景區景觀

興慶寺

原名淨信院,又名西塔寺院。宋高宗駐蹕孤嶼時,改稱興慶。重建於清嘉慶年間。寺兩側有琉璃泉,泉水清冽,為溫州三大名泉之一。寺牆內有橄欖一株,相傳明萬曆十五年(1587)為郡守衛承芳所植,今尚結果纍纍。建國後溫州市博物館建於此寺,常年展出歷史文物。

宋文信國公祠

江心寺

江心寺位於江心寺東面。南宋德佑二年(1276),文天祥自元兵押解途中脫險來溫,留居中川寺,作《北歸宿中川寺》詩。明憲宗成化十八年(1482),邑人為紀念這位民族英雄就義200周年而建此洞。祠內原有文天祥石質雕像和名人題詩碑刻,後被毀壞,僅存清人秦瀛《宋文信國公造像題記》碑。1981年整修,迴廊鑲嵌《正氣歌》及20塊後人憑弔詩詞碑刻,並有聯云:孤嶼自中川,逝水難消亡國恨;崇詞足千古,英風猶挾怒濤鳴。

浩然樓

位於文信國公祠東側,明萬曆八年(1580)建。樓為木結構三開間重檐歇山頂,造型別致。樓名取意文天祥《正氣歌》中”浩然”二字。清乾隆五十九年(1794),以唐代詩人孟浩然曾游江心嶼,易名為孟樓。光緒元年(1875)重修時,仍復名為浩然樓。登樓遠眺,甌江上往來的巨輪小帆,以及市區鱗次柿比房屋與海壇、翠微諸山,一覽無餘。

澄鮮閣

在西塔山南麓,原名水陸閣,始建於北宋崇寧元年(1102)。明萬曆十年(1591)重修時,取謝靈遠詩句意,改名澄鮮閣,系二層三間木構建築。

江心公園

在江心孤嶼西首,始建於1974年,1990年基本建成。公園由小飛虹景區和歡樂城兩部分構成。小飛虹景區有湖面0.4多公頃,臨湖建有亭、台、廊、榭。小飛虹橋橫跨湖上,夏放荷花,秋綻桂子,四季飄香。歡樂城由民間集資建成,占地1.26公頃,內設遊艇、電動遊戲器械等娛樂設施。

盆景園

占地0.42公頃,置中、小型不等的盆景,風格各樣,古拙雅致;還堆徹一座縮微的北雁盪山合掌峰、觀音洞大型盆景。孤嶼東首,尚有建於清光緒二十年(1894)英國駐溫州領事館舊址

江心西園

地處溫州江心嶼西段,西接東甌大橋,占地面積587畝。江心西園延續江心嶼“詩之島”的內涵,溶自然景觀與現代人文娛樂於一體。自西向東將有身健心、市井風情、田園風光、煙樹秋雨四個旅遊景區,分為水上世界、峽谷漂流、兒童樂園、露天劇院、漁家樂、風情街、賓館、別墅、竹莊、遊船、茶樓、海鮮樓、酒吧等休閒娛樂設施,是一個集娛樂、美食、休閒、度假為一體的旅遊聖地。

烈士紀念館

1956年7月1日,在江心嶼原普寂祥院廢址上建成。占地1873平方米。1987年,浙江省人民政府決定將其擴建為“二碑一館”,占地擴大為2700平方米。二碑:一碑為中國工農紅軍挺進師紀念碑,原國防部長張愛萍書題;一碑為中國工農紅軍第十三軍紀念碑,書法家舒同書題。

象岩與獅岩

在嶼東江中,因石色潔白,鼻長似象而得名。獅岩在嶼西江中,因石呈翠色,似一隻雄獅於此盤踞。

![江心寺[浙江省溫州市寺廟] 江心寺[浙江省溫州市寺廟]](/img/5/b43/nBnauM3XwYDNwMzNzETN2QTN1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzLxUzLxYzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLxE2LvoDc0RHa.jpg)