信息

物質文化遺產 .

.全國重點文物保護單位

石窟

甘肅省

水簾洞——大像山石窟V-469

簡介

水簾洞坐落在武山縣城東北約25公里處的鐘樓山魯班峽谷中。這裡山勢挺拔,突兀壯觀;綠樹成蔭,山花爛漫;洞中泉水奔涌,山間溪流潺潺,景色幽靜宜人。 .

.“群峰疊嶂覓無路,亂石開徑別有天”,為理想的遊覽勝地。該石窟開鑿於十六國時期的後秦,經北魏、北周、隋、唐、五代、宋、元歷代修建,主要有水簾洞、拉稍寺、千佛洞等名勝古蹟,為國家重點文物保護單位。水簾洞在形似斧劈的試斧山東側之峭壁上,是一個約50米長,30米高,20米深的拱形自然洞穴。每當雨季,洞頂、洞壁泉水、雨水一齊湧出,洞檐流水如注,恰似珠簾掩門,故得名水簾洞。洞內有四聖宮、觀音寺、南殿、菩薩殿等多座建築,各殿、台、亭、閣依自然岩洞有開有合,錯落有致,工藝精巧。其中尤以菩薩殿最為高大華麗。該殿上下兩層,下層石壁洞中有一汪清池,清澈見底;上層橫匾大書“西山暮雨”四字,內塑當地民間傳說中的麻線娘娘;水簾洞的崖面上保存著北魏、隋、唐、元各代的佛教巨幅壁畫。整個洞內樓台、泉石、雕塑、畫像相輝相映,大有天然布景之趣。

拉稍寺

拉稍寺創建於北周,又叫大佛崖,與水簾洞隔山相對,寺內保存了大量北周至元代的石窟藝術作品。陡峭的崖壁上有浮雕3尊,中間的大佛高達40餘米,兩旁是手持蓮花躬身肅立的脅侍菩薩。佛坐蓮台上,蓮瓣間層刻有獅、鹿、象,或站或臥,排列對稱,雕琢古樸,形象生動,造型藝術水平較高。周圍諸多佛龕佇立著宋代小佛像。崖面上部向前突出,又加築風檐以蔽風雨,檐端雕刻飛雲走獸,懸掛銅鈴,微風過處,叮鐺作響。其造型留有小乘佛教的痕跡,在我國石窟藝術中實屬罕見。從拉稍寺沿溝進1華里處便是千佛洞,因壁畫繪千佛而得名。洞內原有7窟,現殘存砂崖面雕像和壁畫,造像豐滿,神態各異。特別是菩薩像豐盈秀美,頗具北周特點,部分造像含有西魏遺風,是研究我國早期石窟藝術的重要資料。佛教景觀

千佛洞因壁塑千佛而得名,壁繪崖面500多平方米。洞內壁畫多為吳帶當風盛行時期的中唐及五代作品,亦有典型的北周雙飛天壁畫,因避光作畫,至今色澤鮮艷,線條流暢,給人以滿壁風動之感。顯聖寺為一天然崖窟,現存北周壁畫25平方米,窟壁及四周還有打子洞、聖賢壁、馬鞍石和仙人張果老毛驢吃草處等民俗景點。武山水簾洞石窟群東臨麥積山,西望炳靈寺,造像風格一脈相承,但又獨具特色,它把浮雕、窟龕、懸塑、壁畫相結合,融北魏、北周、隋、唐、五代、宋、元、明、清各代佛教文化於一體,在全國僅此一例。加上周圍的丹霞地貌風光,一線天、試斧山、蓮花山、象鼻山、筆尖峰、單乳峰、聖賢壁等鬼斧神工般的奇山怪石,以及漫山遍野的奇花異草,構成了獨特壯麗的人文自然景觀,每年吸引數萬名海內外遊客流連忘返。

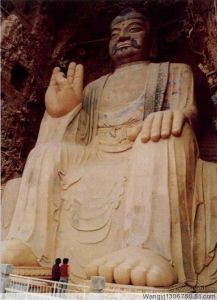

大象山石窟簡介

大象山石窟為甘谷八景之一的懸崖大象,大佛洞窟兩旁,依山附勢修有長長的走廊,如同一條腰帶。廊上窟龕相連,巍峨壯觀,現存二十二個窟龕,大都平面近方形。正壁開大圓拱龕和設高壇基,並有僧人修行的禪窟,這是大象山窟龕特殊之處,在全國也很罕見。甘谷大佛為半圓雕石胎泥塑,高23.3米,肩寬9.5米,頭高5.8米,膝長6米。其造型高大雄偉,令人仰止,所具有的文化特質可視為西方裝飾性雕塑和中國寫意性雕塑完美結合的藝術巨製。石窟及古建築均建於山崗起伏、蒼翠疊嶂的文旗山懸崖峭壁上,岡巒起伏,迤儷東來,飛翠疊嶂,峭壁雄峻。橫嶺之上,樓閣鱗次,祠宇相望,四季景色分明。登臨“白雲封處”依窟北望,渭水如帶,煙波東瀉,隴海鐵路橫貫東西,渭北山丘蜿蜒起伏;俯視山下,通廣渠依山而過,阡陌井然,如茵如毯。自山腳拾級而上,紫丁香漫山遍野,花香襲人,樓閣殿宇依山就勢,密布山嶺,逐台登高,各具特色。自下而上有土地廟、墨葛殿、太昊宮、羅真殿、接引佛殿、文昌宮、靈岩寺、魯班殿、關聖殿、無量殿、雙明洞、大佛殿、三聖殿等。尤以氣勢宏偉的太昊宮、文昌閣、關聖殿、無量殿、雙明洞、大佛殿為其名勝之冠。就其組合布局來看,以無量殿為界,其下主要為木結構建築物15處;其上以石窟群為主,並以大像窟為中心,有洞窟23處,塑像中以大佛像最為有名。除石窟、古建築外,還有後漢隗囂歇涼台、閱兵台(均在無量殿)等遺址、“羲皇故里”碑、“聖門石子故里”碑、“重修漢平襄侯祠記”碑等文物。