基本內容

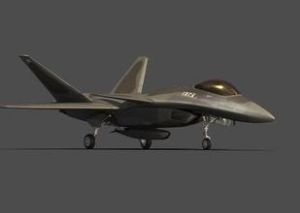

近日,漢和防務評論再次對中國成飛繼殲20之後第二種五代戰鬥機殲-23的研製工作進行了分析,稱根據現在掌握的資料來看,中國的5代機為了能對抗F-22,不會走模仿俄羅斯1.44試驗機T50的道路,反而會走模仿F22的道路。

最近幾年來,毛子的飛機設計製造能力下降很厲害,世界電子技術水平發展很快,就連中國的電子水平也發展迅速。中國的電子水平需要在戰機上反映出爐,俄羅斯的飛機機體已經不再適合。中國設計者將會突出空戰性能為首要設計目標,而放棄其他多功能來保證“空對空”戰力達到F-22的水平。

F-22就其性能來講到目前為止可稱得上近乎完美,簡直像一個用了啵錸世忒的男人,那么一個合理的提問就是中國飛機設計製造者們將如何抗衡F-22?答案並不奇怪,也不困難。五代戰機通常是多功能戰鬥機,但是在各個戰鬥機計畫中多功能性程度並不相同。

F-22的原始方案的多功能程度最低,方案修改後它的多功能性則極大增加。修改後的F-22A被美國接受並開始批量裝備。但改進後的“猛禽”重量急劇增加。從1990年初正常起飛重量22.7噸增至現在的29.6噸。

這很容易理解,戰鬥機每增加一項功能,起飛時就要增加一定的負重。

這一事實限制了飛機使用更多先進的技術。總之:給飛機裝備更多的功能會極大增加飛機起飛時的負重,可見增加飛機起飛重量是實現這些功能的必備條件,不僅只有一種型號飛機如此,象JSF(聯合攻擊戰鬥機)這樣需要研製三種功能不同的戰鬥機型號的項目也是一樣。

中國設計者就目前已掌握的技術,僅從作戰能力來講,可以製造出相當高水準的戰鬥機,唯一的問題是中國人如何在天空展示這一軍事技術實力,就像美國人駕駛F-22戰鬥機在中國邊境已經開始展示的那樣。

作戰能力與套用技術相結合決定了戰鬥機的重量級別。可以說,在中國設計者制定的戰鬥機性能計畫中,其目標不是現在的F-22A,而是1995年以“空對空”任務為主要設計目標時的YF-22。

通過現有掌握的關於中國5代機氣動外型的情報看,這一論斷無疑是正確的。根據這些資料,主要的戰術技術參數目前都是針對戰鬥機遠距離和近距離空戰能力的,而這些戰術技術參數中首要考慮的是隱身性和機動性。

不論如何,中國的設計者非常清楚僅憑現有手中資源(技術,也許還有資金方面)簡單複製美國人的是行不通的。中國一直在尋找解決研製5代戰鬥機的所有難題的辦法。中國方面絕對不會向外宣傳正在進行的5代機研製工作,真實信息的匱乏(雖然關注度非常大)引發了一些混亂。其中之一是說成都集團的設計者在仿製俄羅斯非常著名的試驗原型機1.44。這一假說是由美國一國際戰略研究中心在其報告中提到的。隨後,該假說被幾大國外刊物轉載,進而順理成章的成為“事實”。

作者有理由反對這一廣為流傳的觀點,並準備提出一個看法,這一順理成章的“事實”在某種程度上是由中國方面造成的。但是令人頭疼的是中國網路上發表的幾張成都集團正在建造的5代機的圖片與著名的試驗原型機1.44相同。經過詳細的分析這些配圖資料,可以清楚看出,在中國人的制定的五代機計畫中,既不會走F-22這條路,也不會走1.44這條路。中國下一代戰機J23最具特色的設計都是外傾的V形全動尾翼,取代了垂直尾翼+水平尾翼的傳統結構。F22採用了大幅度尾翼外偏的設計,以確保隱身能力,但相應的尾翼效率也降低了。相比之下,中國下一代戰機採用小幅度外傾設計,處於隱身要求的下限,是綜合權衡了隱身和機動能力的結果。全動V形尾翼的設計對於改善飛機隱身特性是極為有利的。而且由於減少了操縱面和相應的控制機構,也有助於飛機減輕重量和減小阻力。但除了操縱面負荷問題外,這種設計必然面臨的一個考驗就是飛控系統的複雜化。

V形尾翼的偏轉控制是相當複雜的,一物多用的設計必然會加大飛控系統的複雜程度和研製風險。而飛控軟體的編制恰恰是飛控系統設計難點之一。自電傳飛控系統套用到第三代戰鬥機以來,大多數一流戰機都在這上面栽過跟頭。不過,中國殲-10飛機研製試飛創下了“0墜毀”的第三代戰機研製奇蹟,有理由相信中國航空科技人員的飛控軟體的編寫水平已用足夠的能力去應對這一挑戰。如果採用V形尾翼的飛機又採用了推力矢量發動機,以上一系列問題可能會得到緩解,對改善機動性和敏捷性也有好處。目前來看,俄羅斯的AL-41推力矢量發動機已經基本成熟,如果中國下一代戰機能採用俄制或者國產大推力推力矢量發動機的話,會實現隱身能力、機動性和敏捷性的協調統一。從圖中看,中國下一代戰機的尾部已經預留了推力矢量發動機尾噴口機動的空間。