結構組成

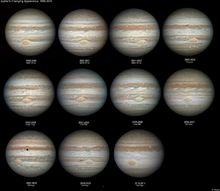

木星圖像

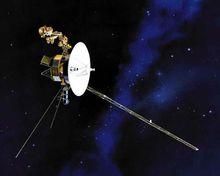

木星圖像木星是一個巨大的液態氫星體。隨著深度的增加,在距離表面至少5000千米深處,液態氫在高壓和高溫環境下形成。據推測,木星的中心是一個含矽酸鹽和鐵等物質組成的核區,物質組成與密度呈連續過渡。

木星是四個氣體行星(又稱類木行星)中的一個:即不以固體物質為主要組成的行星,它是太陽系中體積最大的行星,赤道直徑為142984千米。木星的密度為1.326 g/cm³,在氣體行星中排行第二,但遠低於太陽系中四個類地行星。

組成成分

木星的高層大氣是由體積或氣體分子百分率約88-92%的氫和約8-12%的氦所組成。由於氦原子的質量是氫原子的四倍,探討木星的質量組成時比例會有所改變:大氣層中氫和氦分別占了總質量的75%及24%,余的1%為其他元素,包括微量的甲烷、水蒸氣、氨以及矽的化合物。另外木星也含有微量的碳、乙烷、硫化氫、氖、氧、磷化氫、硫等物質。大氣最外層有冷凍的氨的晶體。木星上也透過紅外線及紫外線測量發現微量苯和烴的存在。

木星大氣層中氫和氦的比例非常接近原始太陽星雲的理論組成,然而,木星大氣中的惰性氣體是太陽的二至三倍,高層大氣中的氖只占了總質量的百萬分之二十,約為太陽比例的十分之一,氦也幾乎耗盡,但仍有太陽中氦的比例的80%。這個差距可能是由於元素降水至行星內部所造成。

由光譜學分析而言,土星被認為和木星的組成最為相似,但另外的氣體行星、天王星與海王星相較之下所含氫和氦的比例較低,由於沒有太空船實際深入大氣層的分析,除了木星之外的行星至今仍沒有重元素數量的精確數據。

質量大小

木星圖像

木星圖像木星的質量是太陽系其他行星質量總和的2.5倍,由於它的質量是是如此巨大,因此太陽系的質心落在太陽的表面之外,距離太陽中心1.068太陽半徑。雖然木星的直徑是地球的11倍,非常巨大,但是它的密度很低,所以木星的體積是地球的1321倍,但質量只是地球的318倍。木星的半徑是太陽半徑的十分之一,質量只為太陽質量的千分之一,所以兩者的密度是相似的。"木星質量"(M或M)通常被做為描述其它天體(特別是系外行星和棕矮星)的質量單位。因此,例如系外行星HD 209458 b的質量是0.69M,而仙女座κb的質量是12.8M。

理論模型顯示如果木星的質量比現今更大,而不是僅有目前的質量,它將會繼續收縮。質量上的些許改變,不會讓木星的半徑有明顯的變化,大約要在500地球質量(1.6M)才會有明顯的改變。儘管隨著質量的增加,內部會因為壓力的增加而縮小體積。結果是,木星被認為是一顆幾乎達到了行星結構和演化史所能決定的最大半徑。隨著質量的增加,收縮的過程會繼續下去,直到達到可察覺的恆星形成質量,大約是50M的高質量棕矮星。

然而,需要75倍的木星質量才能使氫穩定的融合成為一顆恆星。最小的紅矮星,半徑大約只是木星的30%。儘管如此,木星仍然散發出更多的能量。它接受來自太陽的能量,而內部產生的能量也幾乎和接受自太陽的總能量相等。這些額外的熱量是由開爾文-亥姆霍茲機制通過收縮產生的。這個過程造成木星每年縮小約2厘米。當木星形成的時候,它比現在要略大一點。

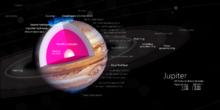

內部結構

木星各類圖片

木星各類圖片木星可能有一個石質的核心,被一層含有少量氦,主要是氫元素的液態金屬氫包覆著。核心上則是大部分的行星物質集結地,以液態氫的形式存在。這些木星上最普通的形式基礎可能只在40億帕壓強下才存在,木星內部就是這種環境(土星也是)液態金屬氫由離子化的質子與電子組成。在木星內部的溫度壓強下氫氣是液態的,而非氣態,這使它成為了木星磁場的電子指揮者與根源,木星的磁場強度大約10高斯,比地球大10倍。同樣在這一層也可能含有一些氦和微量的冰。木星還是天空中已知的最強的射電源之一。

木星的結構

木星的結構木星內部的溫度和壓力,由於開爾文-亥姆霍茲機制穩定地朝向核心增加。在壓力為10帕的”表面”,溫度大約是340 K(67 °C;152 °F)。在氫相變的區域 -溫度達到臨界點- 氫成為金屬,相信溫度是10,000 K(9,700 °C;17,500 °F),壓力的200GPa。在核心邊界的溫度估計為36,000 K(35,700 °C;64,300 °F),同時內部的壓力大約是3,000-4,500GPa。

大氣組成

木星有著太陽系內最大的行星大氣層,跨越的高度超過5,000km(3,107mi)。由於木星沒有固體的表面,它的大氣層基礎通常被認為是大氣壓力等於1MPa(10bar),或十倍於地球表面壓力之處。

雲層

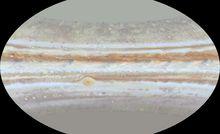

木星的大氣組成中,按分子數量來看,81%是氫,18%是氦,按質量則分別是75%和24%。只有約1%左右的其他氣體,其中包括甲烷、水蒸氣、氨氣等。這與太陽系的前身-原始太陽星雲的組成相近,但木星中較重元素的比例卻比原始太陽星雲多數倍。同為氣體行星的土星也是類似的組成,但天王星及海王星中的氫和氦就少得多。由於木星有較強的內部能源,致使其赤道與兩極溫差不大,不超過3℃,因此木星上南北風很小,主要是東西風,最大風速達130~150米/秒。木星大氣中充滿了稠密活躍的雲系。各種顏色的雲層像波浪一樣在激烈翻騰著。在木星大氣中還觀測到有閃電和雷暴。由於木星的快速自轉,因此能在它的大氣中觀測到與赤道平行的、明暗交替的帶紋其中的亮帶是向上運動的區域,暗紋則是較低和較暗的雲。

木星表面有紅、褐、白等五彩繽紛的條紋圖案,可以推測木星大氣中的風向是平行於赤道方向,因區域的不同而互動吹著西風及東風,是木星大氣的一項明顯特徵。大氣中含有極微的甲烷、乙炔之類的有機成份,而且有打雷現象生成有機物的機率相當大。

大紅斑與渦鏇

木星的大紅斑位於南緯23°處,東西長4萬公里,南北寬1.3萬公里。探測器發現,大紅斑是一團激烈上升的氣流,呈深褐色。這個彩色的氣鏇以逆時針方向轉動。在大紅斑中心部分有個小顆粒,是大紅斑的核,其大小約幾百公里。這個核在周圍的反時針漩渦運動中維持不動。大紅斑的壽命很長,可維持幾百年或更久。大紅斑的豔麗紅色令人印象深刻,顏色似乎來自紅磷。

鵝蛋形物體的自轉是逆時針方向,周期大約是六天。大紅斑的維度是24,000至40,000千米×12,000至14,000千米。它的直徑大到可以容得下2至3顆地球。這個風暴的最大高度比周圍的雲層高出約8km(5mi)。

風暴通常都發生在巨行星大氣層的湍流內,木星也有白色和棕色的鵝蛋形風暴,但較小的那些風暴通常都不會被命名。白色的鵝蛋傾向於包含大氣層上層,相對較低溫的雲。棕色鵝蛋形是較溫暖和位於 普通雲層。這種風暴持續的時間可以只有幾個小時,也可以長達數個世紀。

外圍組成

行星系統

隨著行星際空間探測器的發射,不斷揭示出太陽系天體中許多前所未知的事實,木星環的發現就是其中的一個早在1974年“先鋒11號”探測器訪問木星時,就曾在離木星約13萬公里處觀測到高能帶電粒子的吸收特徵。兩年後有人提出這一現象可用木星存在塵埃環來說明。可惜當時無人作進一步的定量研究以推測這一假設環的物理性質1977年8月20日和9月5日美國先後發射了“旅行者1號”和“旅行者2號”空間探測器經過一年半的長途跋涉“旅行者1號”穿過木星赤道面,這時它所攜帶的窄角照相機在離木星120萬公里的地方拍到了亮度十分暗弱的木星環的照片同年7月後其到達的“旅行者2號”又獲得了有關木星環的更多的信息。

根據對空間飛船所拍得照片的研究,現已知道木星環系主要由亮環、暗環和暈三部分組成。環的厚度不超過30公里亮環離木星中心約13萬公里,寬6000公里。暗環在亮環的內側,寬可達5萬公里,其內邊緣幾乎同木星大氣層相接。亮環的不透明度很低,其環粒只能截收通過陽光的萬分之一左右。靠近亮環的外緣有一寬約700公里的亮帶它比環的其餘部分約亮10%,暗環的亮度只及亮度環的幾分之一。暈的延伸範圍可達環面上下各1萬公里它在暗環兩旁延伸到最遠點,外邊界則比亮環略遠。據推算,環粒的大小約為2微米,真可算是微粒。這種微米量級的微粒因輻射壓力、微隕星撞擊等原因壽命大大短於太陽系壽命。為了證實木星環是一種相對穩定結構這一說法人們提出了維持這種小塵埃粒子數量的動態穩定的幾種可能的環粒補充源。

木星環比土星暗( 反照率為0.05 )它們由許多粒狀的岩石質材料組成。過去有人猜測,在木星附近有一個塵埃層或環,但一直未能證實。1979年3月,“旅行者1號”考察木星時,拍攝到木星環的照片,不久,“旅行者2號”又獲得了木星環的更多情況,終於證實木星也有光環。木星光環的形狀像個薄圓盤,其厚度約為30公里,寬度約為9400公里,離木星12.8萬公里。光環分為內環和外環,外環較亮,內環較暗幾乎與木星大氣層相接。光環的光譜型為G型,光環也環繞著木星公轉,7小時轉一圈。木星光環是由許多黑色碎石塊構成的,石塊直徑在數十米到數百米之間。由於黑石塊不反射太陽光,因而長期以來一直未被我們發現。

木星的兩極有極光,這似乎是從木衛一上火山噴發出的物質沿著木星的引力線進入木星大氣而形成的。木星有光環,光環系統是太陽系巨行星的一個共同特徵,主要由黑色碎石塊和雪團等物質組成。木星的光環很難觀測到它沒有土星那么顯著壯觀,但也可以分成四圈。木星環約有9400公里寬,但厚度不到30公里,光環繞木星鏇轉一周 需要大約7小時。

木星有一個同土星般的環,不過又小又微弱。它們的發現純屬意料之外,只是由於兩個旅行者1號的科學家一再堅持航行10億千米後,應該去看一下是否有光環存在。其他人都認為發現光環的可能性為零,但事實上它們是存在的。這兩個科學家想出的真是一條妙計啊。它們後來被地面上的望遠鏡拍了照。

木星光環中的粒子可能並不是穩定地存在(由大氣層和磁場的作用)。這樣一來,如果光環要保持形狀,它們需被不停地補充。兩顆處在光環中公轉的小衛星:木衛十六和木衛十七,顯而易見是光環資源的最佳候選。

伽利略號飛行器對木星大氣的探測發現在木星光環和最外層大氣層之間另外儲存在了一個強輻射帶,大致相當於電離層輻射帶的十倍強。驚人的是,新發現的帶中含有來自不知何方的高能量α粒子。

1979年3月,“旅行者一號”探測器穿越木星赤道平面時,在離地球6億千米處發回大量的珍貴照片。出乎人們所料發現木星和土星一樣也擁有光環。4個月後,旅行者2號探測器飛臨木星證實了這個結論。

木星光環和土星光環有很大不同。木星光環是彌散透明的,由亮環、暗環和暈三部分組成。亮環在暗環的外邊暈為一層極薄的塵雲,將亮環和暗環整個包圍起來。木星環是由大量的塵埃和黑色的碎石組成,不反光,肉眼無法看到以周期為7小時左右的速度圍繞木星鏇轉。暗淡單薄的木星環套在龐大的木星身軀上,發現它確實是極不容易的。

衛星家族

木星是人類迄今為止發現的天然衛星最多的行星,已發現79顆衛星。 木星運動正逐漸地變緩。同樣相同的引潮力也改變了衛星的軌道,使它們慢慢地逐漸遠離木星。木衛一,木衛二,木衛三由引潮力影響而使公轉共動關係固定為1:2:4,並共同變化。木衛四也是這其中一個部分,在未來的數億年里,木衛四也將被鎖定,以木衛三的兩倍公轉周期,以木衛一的八倍來運行。木星的衛星由宙斯一生中所接觸過的人來命名(大多是他的情人)。

木星圖像

木星圖像木衛可分為三群:最靠近木星的一群——木衛十六、木衛十四、木衛五、木衛十五和四顆伽利略衛星等8顆軌道偏心率都小於0.01,順行,屬於規則衛星;其餘均屬不規則衛星。離木星稍遠的一群衛星——木衛十三、木衛六、木衛十及木衛七,偏心離為0.11~0.21,順行。離木星最遠的一群——木衛十二、木衛十一、木衛八及木衛九,偏心率0.17~0.38、逆行。木衛一、木衛二、木衛三、木衛四於1610年由伽利略發現,稱為伽利略衛星。1892年巴納德用望遠鏡發現了木衛五其他衛星都是1904年以後用照相方法陸續發現的。“旅行者號”飛船於1979年發現了木衛十四,1980年又先後發現木衛十五和木衛十六。除四個伽利略衛星外,其餘的衛星半徑多是幾公里到20公里的大石頭。木衛三較大其半徑為2631公里。

木星的四個伽利略衛星和木衛五的軌道幾乎在木星的赤道面上。

| 規則衛星 | |

| 不規則衛星 | |

| 內側群 | 內側的4顆小衛星,直徑小於200千米,軌道半徑小於200,000千米,軌道傾角小於0.5度。 |

| 伽利略衛星 | 由伽利略和西門·馬里烏斯同時期發現的4顆衛星,軌道在400,000千米至2,000,000千米,有一些是太陽系中最大的衛星。 |

| 撒米斯圖群 | 這是單獨一顆衛星的群組,軌道介於伽利略衛星和希馬利亞群半途的中間位置。 |

| 希馬利亞群 | 一個緊密的族群,軌道距離在11,000,000千米至12,000,000千米。 |

| 卡普群 | 另一個單一衛星的群,在亞南克群的內緣,以順行方向繞著木運轉。 |

| 亞南克群 | 逆行軌道的群,這群的邊界相當模糊,平均距離木星21,276,000千米,平均軌道傾角為149度。 |

| 加爾尼群 | 相當明顯的逆行群組,平均距離木星23,404,000千米,平均軌道傾角165度。 |

| 帕西法爾群 | 分散、特徵含糊的逆行集團,涵蓋所有最外層的衛星。 |

表面磁場

木星的磁場強度是地球的14倍,範圍從赤道的4.2高斯(0.42mT)到極區的10至14高斯(1.0-1.4mT),是太陽系最強的磁場(除了太陽黑子)。這個場被認為是由渦流產生的 -鏇流運動的導電材料- 核心的液態金屬氫。在埃歐衛星的火山釋放出大量的二氧化硫,形成沿著衛星軌道的氣體環。這些氣體在磁層內被電離,生成硫和氧的離子。它們與源自木星大氣層的氫離子,在木星的赤道平面形成等離子片。這些片狀的等離子與行星一起轉動,造成進入磁場平面的變形偶極磁場。在等離子片內的電流產生強大的無線電訊號,造成範圍在0.6至30MHz的爆發。

木星磁層的範圍大而且結構複雜,在距離木星140-700萬公里之間的巨大空間都是木星的磁層;而地球的磁層只在距地心5~7萬公里的範圍內。木星的四個大衛星都被木星的磁層所禁止,使之免遭太陽風的襲擊。地球周圍有條稱為范艾倫帶的輻射帶,木星周圍也有這樣的輻射帶。美國的“旅行者1號”還發現木星背向太陽的一面有3萬公里長的北極光。1981年初,當“旅行者2號”早已離開木星磁層飛奔土星的途中,曾再次受到木星磁場的影響。由此看來,木星磁尾至少拖長到了6000萬公里以外。

木星的磁氣圈分布範圍比地球磁氣圈的範圍大上100多倍,是太陽系中最大的磁氣圈。由於太陽風和磁氣圈的作用木星也和地球一樣在極區有極光產生,強度約為地球的100倍。

星體運動

木星是行星中唯一與太陽的質心位於太陽本體之外的,但也只在太陽半徑之外7%。木星至太陽的平均距離是7億7800萬千米(大約是地球至太陽距離的5.2倍,或5.2天文單位),公轉太陽一周要11.8地球年。這是土星公轉周期的五分之二,也就是說太陽系最大的兩顆行星之間形成5:2的共振軌道周期。木星的橢圓軌道相對於地球軌道傾斜1.31°,因為離心率0.048,因此近日點和遠日點的距離相差7,500萬千米。木星的軌道傾角相較於地球和火星非常小,只有3.13°,因此沒有明顯的季節變化。

木星的自轉是太陽系所有行星中最快的,對其軸完成一次鏇轉的時間少於10小時;這造成的赤道隆起,在地球以業餘的小望遠鏡就可以很容易看出來。這顆行星是顆扁球體,意思是他的赤道直徑比兩極之間的直徑長。木星的赤道直徑比通過兩極的直徑長9,275km(5,763mi)。

因為木星不是固體,他的上層大氣有著較差自轉。木星極區大氣層的自轉周期比赤道的長約5分鐘,有三個系統做為參考框架,特別是在描繪大氣運動的特徵。系統I適用於緯度10°N至10°S的範圍,是最短的9h50m30.0s。系統II適用於從南至北所有的緯度,它的周期是9h55m40.6s。系統III最早是電波天文學定義的,對應於行星磁層的自轉,它的周期是木星的官方周期。

探測歷史

地面觀測

![木星[太陽系八大行星之一]](/img/8/b82/wZwpmLwAzN0cTN3gDOzkDN1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzL4gzLxIzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLxE2LvoDc0RHa.jpg) 木星[太陽系八大行星之一]

木星[太陽系八大行星之一]一般小型的雙筒望遠鏡可以看到木星以及身旁的四大衛星,因為他的光度十分明亮,所以即使是在大都市中也可以在夜空中找到他的位置。在小型天文望遠鏡中,可以看到木星較清晰的結構如大紅斑以及與四大衛星,且衛星與木星的相對位置會隨時間而改變,就像一個"小太陽系"一樣,十分有趣。

先驅者號

先驅者10號

先驅者10號美國宇航局於1972年3月發射了“先驅者”10號探測器,這是第一個探測木星的使者,它穿越危險的小行星帶和木星周圍的強輻射區,經過一年零九個月,行程10億千米,於1973年10月飛臨木星,探測到木星規模宏大的磁層研究了木星大氣傳回了三百多幅木星圖形。

1973年4月美國又發射了“先驅者”11號探測器,1974年12月5日到達木星它離木星表面距離最短是只有4.6萬千米,比“先驅者”10號更近。送回了有關木星磁場、輻射帶、中立、溫度、大氣結構等情況,並觀測到了木星南極地帶。

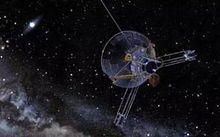

旅行者號

旅行者1號

旅行者1號1977年8月20日和9月5日,美國先後發射了旅行者2號和1號探測器這兩個姊妹探測器沿著兩條不同的軌道飛行。擔負探測太陽系外圍行星的任務發射一百天后,旅行者1號超過旅行者2號,並先期到達木星考察。1979年3月5日,旅行者1號在距木星27.5萬公里處與木星會合,拍攝了木星及其衛星的幾千張照片並傳回地球。通過這些照片可以發現木星周圍也有一個光環,還探測到木星的衛星上有火山爆發活動。旅行者2號於1979年7月9日到達木星附近,從木星及其衛星中間穿過,在距木星72萬公里處拍攝了幾千張照片。

伽利略號

伽利略號木星探測器

伽利略號木星探測器“伽利略”號探測器於1989年升空,1995年12月抵達環木星軌道。它旅行了28億英里,它的終結日期比原來預計的晚了六年。伽利略號繞木星飛行了34圈,獲得了有關木星大氣層的第一手探測資料,在1995年將一個探測器放到了木星上。它發現在木星的衛星歐羅巴(Europa)、Ganymede、Callisto的地下有鹹水,還發現木星衛星上有劇烈的火山爆發。

“伽利略”號探測器在2003年年9月21日墜毀於木星,以此結束其近14年的太空探索生涯。這將是美國宇航局自1999年以來首次控制探測器在地球之外的天體上墜毀。

朱諾號

朱諾號探測器

朱諾號探測器美國宇航局2008年11月宣布,已將木星定為下一個探索天空的遠大目標,NASA將在2011年8月發射一個新的木星探測器“朱諾”,展開對木星的深入探測,該探測器首先繞地球運行至2013年,利用地球引力將“朱諾”彈射到外太陽系;預計在2016年中期到達木星軌道。此後,“朱諾 ”每年大約繞木星運轉32圈,探測木星內部的結構情況;測定木星大氣成分;研究木星大氣對流情況以及探討木星磁場起源和磁層,通過它的探測,科學家希望了解木星這顆巨行星的形成、演化和本體內部結構以及木星衛星等。全部任務計畫於2017年10月結束。

朱諾號於2018年2月7日上午在第11次近距離飛越這顆氣態巨行星時,採用了彩色增強的延時圖像序列拍攝。

2018年2月,美國航空航天局(NASA)公布了由朱諾號拍攝到的一組木星南極的圖像,醒目的藍色漩渦以華麗的圖案扭曲變幻,創造了令人驚嘆的奇觀。

相關研究

對木星的考察表明:木星正在向其宇宙空間釋放巨大能量。它所放出的能量是它所獲得太陽能量的兩倍這說明木星釋放能量的一半來自於它的內部。木星內部存在熱源。

眾所周知,太陽之所以不斷放射出大量的光和熱,是因為太陽內部時刻進行著核聚變反應,在核聚變過程中釋放出大量的能量。木星是一個巨大的液態氫星球,本身已具備了無法比擬的天然核燃料,加之木星的中心溫度已達到了28萬K,具備了進行熱核反應所需的高溫條件。至於熱核反應所需的高壓條件,就木星的收縮速度和對太陽放出的能量及攜能粒子的吸積特性來看,木星在經過幾十億年的演化之後,中心壓可達到最初核反應時所需的壓力水平。

木星圖像

木星圖像木星和太陽的成分十分相似,但是卻沒有像太陽那樣燃燒起來,是因為它的質量太小。木星要成為像太陽那樣的恆星,需要將質量增加到如今的80倍才行,根據天文學家的計算,只有質量大於太陽質量的7%,才能進行聚變反應,發出光和熱。一旦木星上爆發了大規模的熱核反應,以千奇百怪的鏇渦形式運動的木星大氣層將充當釋放核熱能的“發射器”。所以,有些科學家猜測,再經過幾十億年之後,木星將會改變它的身份,從一顆行星變成一顆名副其實的恆星。

軼事典故

撞擊事件

1993年3月24日,美國天文學家尤金·蘇梅克和卡羅琳·蘇梅克以及天文愛好者戴維·列維,利用美國加州帕洛瑪天文台的46厘米天文望遠鏡發現了一顆彗星,遂以他們的姓氏命名為蘇梅克-列維9號彗星。這顆彗星被發現一年零兩個多月後,於1994年7月16日至22日,斷裂成21個碎塊,其中最大的一塊寬約4公里,以每秒60公里的速度連珠炮一般向木星撞去。

2009年7月21日,澳大利亞一位業餘天文愛好者安東尼·衛斯理,在凌晨1點利用自家後院的14.5英寸反射式望遠鏡發現木星被彗星或者小行星撞擊,在木星表面留下地球般大小的撞擊痕跡。美國航空航天局噴氣推進實驗室在20日晚上9點證實了衛斯理的發現,並於21日證實木星在過去相當短一段時間內再次遭遇其他星體撞擊,使木星南極附近落下黑色疤斑撞擊處上空的木星大氣層出現一個地球大小的空洞。

2010年6月3日,澳洲的業餘天文學家天文愛好者觀測到一顆彗星的撞擊,造成小於以前觀測到的事件。稍後,另一位菲律賓的業餘天文學家也錄影捕捉到這次事件。

外星生命

在1953年,米勒-尤里實驗證明了閃電和存在於原始地球大氣中的化合物組合可以形成有機物(包括胺基酸),可以做為生命的基石。這模擬的大氣成分為水、甲烷、氨和氫分子;所有的這些物質都在現今的木星大氣層中被發現。木星的大氣層有強大的垂直空氣流動,運載這些化合物進入較低的地區。 但在木星的內部有更高的溫度,會分解這些化學物,會妨礙類似地球生命的形成。

在木星,因為在木星的大氣層中只有少量的水,還有任何的固體表面都在深處壓力極大的地區,因此被認為不可能存在任何類似地球的生命。在1976年,在航海家任務之前,曾經假設基於氨與水的生命可能在木星大氣層的上層進化。這一假設是基於地球的海洋態環境,頂層有簡單的光合作用浮游生物,低層的魚可以餵食這些生物,而肉食的海洋生物可以獵食這些魚。

在木星的一些衛星,地表之下可能有海洋存在,導致這些衛星更可能有生物存在的猜測。

神話傳說

木星,因為在夜晚以肉眼很容易就看見它,當太陽的位置很低時,偶爾也能在白天看見,因此自古以來就為人所知。在巴比倫,這個天體代表他們的神馬爾杜克(Marduk)。他們用木星軌道大約12年繞行黃道一周來定義它們生肖的星宮。

羅馬人依據神話將它命名為木星(拉丁語:Iuppiter, Iūpiter,也稱為Jova),是羅馬神話中主要的神,它的名字來自原始印歐語系的呼格合成* Dyēu-pəter(主格:* Dyēus-pətēr,意思是 "O 天神之父"或"O 日神之父")。相對而言,木星對應於希臘神話是 宙斯(Ζεύς),也被稱為 Dias(Δίας),其中的行星名稱仍然保留在現代的希臘語中。

在中、日、韓語系中,基於中國的五行,這顆行星被稱為木星。中國的道教它擬人化成為福星,希臘人稱之為Φαέθων,; 法厄同(Phaethon)、"創新(blazing)"。在吠陀占星,木星被稱為祭主仙人(Brihaspati),是啟發靈性的宗教導師,通常稱為上師(Guru),字面的意思是"重人"。

在英語,周四(Thursday)是源自"雷神日"(Thor's day),是出在日耳曼神話。相較於羅馬神話就是朱庇特。羅馬星期的Jovis也重新命名為Thursday。

在突厥神話,木星稱為"Erendiz/Erentüz",這意味著"eren(?)+ yultuz(star)",而關於"eren"有許多有意義的理論。同樣的,它們也算出木星的軌道周期是11年又300天。他們認為一些社會和自然的事件連結到在天上運行的。

太陽系內八大行星

太陽系

太陽系八大行星

| 太陽與八大行星數據表(順序以距離太陽由近而遠排列) | ||||||||||||

| 天體 | 赤道 半徑 (km) | 扁率 | 赤道重力 (地球=1) | 體積 (地球=1 ) | 質量 | 比重 | 軌道半徑 | 軌道傾角 | 赤道傾角 | 公轉周期 | 自轉周期 | 已發現衛星數 |

| 2440 | 0. | 0.38 | 0.056 | 0.055 | 5.43 | 0.3871 | 7.005 | ~0 | 88天 | 59天 | 0 | |

| 6052 | 0. | 0.91 | 0.857 | 0.815 | 5.24 | 0.7233 | 3.395 | 177.4 | 225天 | 243天 | 0 | |

| 6378 | 0.0034 | 1.00 | 1.00 | 1.000 | 5.52 | 1.0000 | 0.000 | 23.44 | 365天 | 23小時56分鐘 | 1 | |

| 3397 | 0.0052 | 0.38 | 0.151 | 0.107 | 3.93 | 1.5237 | 1.850 | 25.19 | 687天 | 24小時37分鐘 | 2 | |

| 71492 | 0.0648 | 2.48 | 1321 | 317.832 | 1.33 | 5.2026 | 1.303 | 3.08 | 11.86年 | 9小時50分鐘 | 16 | |

| 60268 | 0.1076 | 0.94 | 755 | 95.16 | 0.69 | 9.5549 | 2.489 | 26.7 | 29.46年 | 10小時14分鐘 | 23 | |

| 25559 | 0.023 | 0.89 | 63 | 14.54 | 1.27 | 19.2184 | 0.773 | 97.9 | 84.01年 | 24小時 | 15 | |

| 24764 | 0.017 | 1.11 | 58 | 17.15 | 1.64 | 30.1104 | 1.770 | 27.8 | 164.82年 | 16小時06分鐘 | 8 | |

![木星[太陽系八大行星之一] 木星[太陽系八大行星之一]](/img/4/3ee/nBnauM3X3MjNykjNwUTOzkDN1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzL1kzLxQzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLxE2LvoDc0RHa.jpg)