基本介紹

榍石

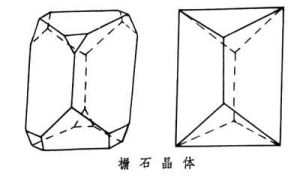

榍石成分中經常有類質同象混入物而形成變種,如(Y,Ge)₂O₃含量達12%的稱釔榍石,MnO含量達3%的稱紅榍石。榍石多以單晶體出現,晶形呈扁平的楔形(信封狀)(見圖),橫斷面為菱形,底面特別發育時,呈板狀。榍石有蜜黃色、褐色、綠色、黑色、玫瑰色等。金剛光澤。柱面解理清楚。摩斯硬度 5。比重3.45~3.55。榍石廣泛分布於火成岩,常為副礦物。在偉晶岩中,尤其在鹼性偉晶岩中,常有粗大的晶體產出。也見於結晶片岩、片麻岩、夕卡岩中,還可見於砂礦中。俄羅斯科拉半島是世界上著名的榍石產地。當榍石大量聚集時,可作為鈦的礦石提取鈦。 以強烈的火彩和富麗的顏色而聞名,很少用作珠寶,因為它太脆軟。透明的黃、綠或棕色寶石材料可經切磨供收藏。具強烈的多向色性(呈三種不同的顏色)和很高的雙折射性(可看到背部刻面的重疊現象)以及金剛般的光澤。

基本性質

榍石

榍石1. 化學成分鈣鈦矽酸鹽,CaTiSiO5

2.晶系單斜晶系

3. 習性 楔狀晶體,常有雙晶

4.解理兩組明顯,可有雙晶引起的裂理

5. 斷口 貝殼狀

6. 硬度 6

7. 比重 3.53

8.折射率1.89-2.02

9.雙折射率0.130,10×放大鏡下可見到刻面棱雙影現象。

10.光性二軸晶正光性

11.光澤油脂光澤至亞金剛光澤

12.透明度透明到半透明

13.色散高,約0.051,切磨優良的寶石會有明顯的火彩。

14.顏色 黃色、綠色和褐色,深褐色寶石經熱處理可變成橙色或紅褐色。

15.多色性明顯,因體色而變化

16.吸收光譜可顯稀土元素線

相關信息

鋯石易與鑽石、榍石、人造金紅石相混。它們的區別是:鑽石是均質體,在偏光鏡中黑暗,硬度大;榍石、人造金紅石的雙折射率、色散度均比鋯石高,往往出現"火彩"。榍石的名字起源希臘文的“楔”,這是根據她的水晶體的形狀命名的,因為含有礦物質鈦,所以人們有時候也根據其礦物質性質稱之為“鈦石”

這也是世界最新也極稀少的寶石品種,此石有特殊的光處理能力,她能把所接受的光束吸收成碎片形成光怪陸離的顏色。典型的寶石“火”或“光偏差”。在這一點上榍石比鑽石更優異。這一特徵與她的多色形(不同角度觀看呈現不同色彩)結合,其顏色的變化流轉就異常豐富。通常的色彩為綠色、黃綠色,偶爾也有粉紅色、黑色和朱古力色,呈現明亮的彩虹效果。 榍石有華美的外表,光散射高過鑽石,火焰強烈、色影獨特、多色性強、雙折射且外表光滋細膩,由於有很好的光捕捉效果,製成耳環或掛墜會閃閃發光。雙折射是她的重要特點,這一特徵意味著她吸收光線後,能將其劈開並分成兩條射線,因此,其底面就呈現朦朧的雙像,美麗異常,如同鋯石的雙視效果。由於其硬度與鑽石相同,拋光加工的難度也幾乎使她“聲名狼借”,實在難以加工,拋光一粒上等的榍石可以成就一名寶石工匠的巨大名聲。我們的切割師們總是小心翼翼地拋光榍石,以保證她們得以最大化地呈現自然效果所產生的美,大於一克拉的潔淨榍石極其稀有。

分布地區

具寶石特性,產於片麻岩和片岩類的變質岩和花崗岩洞穴。主要產地有奧地利、加拿大、瑞士、馬達加斯加、墨西哥和巴西。

鑑定要點

榍石

榍石1.強光澤,因折射率高RI1.89-2.02,表面的反射能力強;折射儀上表現為負讀數;

2.高色散,色散值0.051,成品榍石中可見火彩;

3.強雙折射,DR 0.130,肉眼可見雙影象,刻面棱雙影線距離較寬;

4.特徵稀土光譜等為主要區分依據