原文及注釋

原文

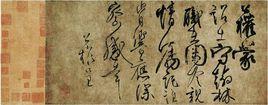

公權蒙(1)詔,出守(2)翰林(3),職在閒冷(4),親情(5)囑託(6),誰肯回響(7),深察感幸(8)。公權呈(9)。

注釋

1、蒙:蒙受,接受。

2、出守:出任,擔任。

3、翰林:皇帝的文學侍從官。

4、閒冷:清閒冷落的官職或處境。

5、親情:父母親人。

6、囑託:託付。

7、回響:回復,應答。

8、感幸:感激涕零。

9、呈:下級向上級送交檔案等時用語。

作品簡介

《蒙詔貼》又名《翰林帖》,白麻紙,七行,二十七字。其書曾刻入《三希堂法帖》乾隆稱“險中生態,力度右軍”。體勢稍帶顏法,沉勁蒼逸。

作品鑑賞

其文句如下:“公權蒙沼,出守翰林,職在閒冷。親情囑託,誰肯回響,深察感幸,公權呈。”此墨本書於公元821年(長慶元年),是柳公權四十四歲時作品。字形長短寬窄不一,或斷或連,構成章法上的變化;筆墨濃淡輕重有致,形成層次上的變化。風格豪放雄逸,遒勁流麗,枯潤穠,掩映相發。《蒙詔》—帖,具有頓挫鬱勃,開闊跌宕的藝術特點。

作品真偽

世存《蒙詔帖》有兩種,除故宮所藏墨跡外,另一種見於《蘭亭續帖》等刻帖。二者文字不同。翰林不稱”出守”,故疑其偽,當為唐末宋初高手所擬。

啟功先生認為是偽跡,“乃知今傳墨跡本是他人放筆臨寫者,且刪節文字,以致不辭。” 而謝稚柳先生卻認為是柳字傑構,真跡無疑。 在對古代名跡的認定上,啟、謝二先生意見往往相左,啟先生以文史資料甄別考據為主,而謝先生卻以藝術感受為據;啟先生言之成理,謝先生感覺敏銳;啟先生結論一出,有煞風景之嘆,而謝先生一言既出,有強詞奪理之嫌。誰是誰非?恐難定論。吾讀而皆喜之。

作者簡介

柳公權( 778年-865年 ),唐朝最後一位大書家,京兆華原(今陝西耀縣)人。宮至太子少師,故世稱“柳少師”。他二十九歲進士及第,在地方擔任一個低級官吏,後來偶然被唐穆宗看見他的筆跡,一時機為書法聖品,就被朝廷召到長安,那時,柳公權已四十多歲。穆宗嘗問柳公權用筆之法,公權答云:“用筆在心,心正則筆正。”時穆宗荒縱,為之改容,悟其筆諫也。他的字在唐穆宗、敬宗、文宗三朝一直受重視,他官居侍書,長在朝中,仕途通達。他書法初學王羲之,以後遍閱近代書法,學習顏真卿,溶匯自己新意,然後自成一家,自創獨樹一幟的柳體,為後世百代楷模。 他的字取勻衡瘦硬,追魏碑斬釘截鐵勢,點畫爽利挺秀,骨力遒勁,結體嚴緊。“書貴瘦硬方通神”他的楷書,較之顏體,則稍均勻瘦硬,故有“顏筋柳骨”之稱。 柳公權享年八十歲,一共臣事七位皇帝,歷唐代宗公元778年(大曆十三年)——唐懿宗公元865年(鹹通六年),最後以太子少師死於任上。

柳公權的傳世作品很多。傳世碑刻有《金剛經刻石》、《玄秘塔碑》、《馮宿碑》等。其中《金剛經刻石》、《玄秘塔碑》、《神策軍碑》最能代表其楷書風格。柳公權的行草書有《伏審》、《十六日》、《辱向帖》等,他們的風格仍繼承王家風格,結體嚴謹,瀟灑自然。另有墨跡《蒙詔帖》、《王獻之送梨帖跋》。