著名土壤學家

著名土壤學家林景亮教授

著名土壤學家林景亮教授林景亮早期曾任福建省農業改進處科長兼附屬農事試驗總場副場長、福建省立高級農校校長等職務。建國後,歷任福建農學院教授和總務處主任、農學系副主任、土壤農化系主任、紅壤開發利用研究所所長等職。此外,還是福建省土肥學會名譽理事長、福建省土壤普查技術顧問組組長、福建省海岸線海塗陸上資源組組長、《國外農學——土壤肥料》和《土壤譯叢》刊物主編等。他長期從事土壤學教學科研工作,特別在土壤的開發改良利用研究等方面造詣較深。發表《福建省土壤分類及其套用》《系統土壤學》等論著150多部(篇)。在科研成果方面獲福建省科技成果獎二、三等獎各1項,福建省農牧業技術推廣獎三等獎1項。榮獲省勞動模範、先進教師等榮譽稱號。

生平

林景亮,1912年7月21日出生於福建省莆田縣城郊鄉長豐村。父母務農,家境貧寒。童年時免費就讀於本地的哲明國小,以優異成績破格升入由教會創辦的莆田哲理中學。家庭經濟的困難,激勵他刻苦學習。1929年考入上海勞動大學農學院。1931年,勞動大學被迫停辦後,轉入北平大學農學院土壤農業化學系。1933年畢業。

1934—1936年,他先後受聘於浙江省化學肥料管理處和江西省農業院,任技士。從此開始了他的土壤肥料研究和教學生涯。

1937年,出任福建省農業改進處技正,科長,在福建省農事試驗總場開展土壤肥料研究工作。從1937—1940年,他克服重重困難,完成了閩北地區的土壤調查和氮、磷、鉀三要素肥料試驗工作。

1941年,林景亮以優異成績考取福建省公費留美資格,但終因經費無著而未能成行。1944年,他得到進入日本九州帝國大學(今九州大學)研究院進修的機會,赴日深造。1947年學成回國,擔任福建省農事試驗總場副場長,土壤肥料系主任,併兼任福建省省立高級農校校長。1948年應聘任福建省省立農學院副教授,開始為福建省培養土壤肥料專業人才。

中華人民共和國成立後

,林景亮一直在福建農學院任教授,並先後擔任農學系副主任,土壤農化系主任,紅壤開發利用研究所所長,《國外農學——土壤肥料》主編。他籌建了福建省最早的土壤肥料教研組,創立了土壤農業化學專業,編寫了數以百萬字計的教材。他的許多學生已經成為福建省土壤肥料學界的骨幹。在學術上,他以科學家的求實精神,十分注意深入到生產實踐中去調查研究,先後發表了一百多篇論文和專著,如《福建土壤系統分類》、《福建紅壤改良利用》、《福建低產田改良》、《福建生態農業》等,對提高福建省的農業生產水平,有重要參考價值。

文化大革命中

,他身心備受摧殘。但在下放勞動後,仍堅持科學研究,對閩東北冷爛低產田的改良和菌肥、石膏等套用,起了示範作用。

1978年,他的冤案得到徹底平反,名譽得到恢復。當年,他就投入全國第二次土壤普查的技術指導工作。此後,他又倡導研究土壤改良利用的生態結構模式,在閩東南創建紅壤生態定位觀測試驗基地,為把福建省的農業生產提高到一個新水平作出積極貢獻。

1985年,林景亮曾率團出訪菲律賓和香港,考察農業。1986年出訪比利時,與魯文大學農學院簽訂互派留學生和開展學術交流的協定,發展了我國土壤科學的國際學術活動。他的《集約農業在福建》和《福建旱地紅壤的利用和改良》兩篇論文,曾分別在第十三屆國際土壤學大會和國際旱地土壤管理與施肥學術討論會上進行交流。

林景亮於1979年當選為中國土壤學會第三屆理事會理事,福建省農業資源調查和農業區劃委員會技術顧問組組長;1984年當選為福建省土壤肥料學會名譽理事長。他還是福建省政協第五屆委員會委員,福建省勞動模範、先進教師,中國農工民主黨“四化”建設積極分子。

普查工作

1979年,林景亮受聘為全國第二次土壤普查科學技術顧問,兼任華東區顧問組副組長和福建省顧問組組長,負責技術指導工作。他不顧年老體弱,經常帶領學生跋山涉水,踏遍了福建的山山水水。經大面積調查和驗證,提出了《福建省土壤分類及其套用》一文,經福建省第二次土壤普查採用,作為土壤分類的依據。在普查工作中,他從培訓技術骨幹,辦試點縣,檢查土壤剖面,指導鑑定分類,直到驗收成果,做了大量工作。他在參加華東區土壤普查科學技術顧問組驗收上海市普查成果期間,心臟病突然發作,甚至連講話都感到困難,但仍堅持工作。他注意吸收上海市的經驗為福建省所用。

1984年他病癒後

,就帶領十多位土壤工作者,會同浙江和江西的調查隊伍,深入到閩、浙、贛三省交界的武夷山區,攀登海拔2150米的主峰,在寒風中,他聚精會神地觀察和研究山地草甸土的剖面,進行邊界地區土壤界線的核實工作。他的公而忘私、不畏艱辛的精神和高度的事業心,深深地感動了同他一起工作的同事們。

在土壤普查中卓有成效的工作,使他榮獲1983年福建省科技成果二等獎和1984年科技推廣三等獎。

新模式

從世界範圍看,林景亮認為,土壤改良利用研究經歷了三個發展階段。第一階段,以單純的土壤肥力性狀的研究為主,採取增施肥料為主要措施,改良土壤,滿足作物生長的需要。這是70年代以前改良利用土壤的主要方式。第二階段,70年代以後,位於菲律賓的國際水稻研究所通過對14個國家和地區水稻營養失調的調查研究,提出不採用或儘量少採用耗資巨大的土壤改良措施,而採取培育適應各種土壤條件的優良品種,達到提高農作物產量的目標。這一模式,已經為東南亞許多國家和地區的農民所接受。

第三階段

,套用近代物理學的耗散結構理論,採取農業生態的結構模式研究方向,不單純以改良土壤性狀和提高作物產量為目標,而從整個系統的生態、經濟和社會效益考慮,改良生態系統,提高整體效益,把改土、用土和養土有機地結合起來。林景亮認為。這是土壤改良利用研究的發展方向。80年代初,他開始把這一模式具體套用於閩東南沿海低產紅壤的改良,取得了明顯的生態效益,有力地推動了土壤改良利用研究的發展。

試驗基地

80年代初,林景亮帶領福建農學院土壤農業化學系師生,在閩東南沿海的晉江縣的重旱區——永和七里浦的赤紅壤荒地上,創建了紅壤生態的定位觀測試驗基地。把500多畝荒地劃分為5個紅壤生態實驗小區,推行了他的生態利用改良綜合起來的新觀點。當時他已年近古稀,但仍和年輕的師生一起,放棄在城市的優越生活條件,與低產紅壤地區的農民同甘共苦,至今已堅持了近十年的研究工作。當地愛國華僑為他的精神所感動,慷慨解囊為試驗基地建設了一座二百多平方米的實驗樓。經過多年努力,原來的不毛之地,如今已改造成林網縱橫,林被鬱閉、生機盎然的綠洲。茶葉、龍眼和香蕉的產量不斷增長。他提出的內外結合,多種套種、複式利用、保水改良、輻射推廣等措施,在基地上示範,被當地農民所接受而不推自廣,迅速獲得了區域性的生態改良效果。

1985年

,試驗基地以其豐碩的科研成果被福建農學院擴建為紅壤改良利用研究所,並任命林景亮為所長。該所還被福建省農業部門確定為中國第二期世界銀行紅壤貸款項目的科研依託單位。90年代初,林景亮提出申請,擬將研究所擴建成閩東南沿海丘陵紅壤綜合實驗區,以擴大研究成果,把地處南亞熱帶的福建省建設成富饒的漁米之鄉。

林景亮先生簡歷

1912年7月21日 出生於福建省莆田縣。

1933年 畢業於北平大學農學院土壤農業化學系。

1934—1935年 先後任浙江省化學肥料管理處技士,江西省農業院技士。

1937—1940年 任福建省農業改進處技正、科長。

1944—1947年 在日本九州帝國大學研究院進修。

1947—1948年 任福建省農事試驗總場副場長兼土壤肥料系主任,併兼任福建省省立高級農校校長。

1948—1949年 任福建省立農學院副教授。

1950年以後 先後任福建農學院教授,農學系副主任,土壤農業化學系主任,紅壤開發利用研究所所長,《國外農學——土壤肥料》主編。

1978年 被聘為全國第二次土壤普查科學技術顧問,兼華東區顧問組副組長,福建省顧問組組長。

1984年 當選為福建省土壤肥料學會名譽理事長。

??1994年7月?逝世。

林景亮先生主要論著

1 林景亮.土壤地帶性和農業區域化.中國土壤學會土壤通訊,1954(11).

2 林景亮.怎樣改良土壤.福州:福建人民出版社,1956.

3 林景亮.福建東部主要茶區的植茶經驗和土壤條件.蘇聯土壤學會土壤學報 ,1958(1).

4 林景亮.鷹廈鐵路沿線幾種水稻土微團粒含量與水稻產量的關係.中國土壤學會水稻土通訊,1959(2).

5 林景亮.周秦兩漢時代華北平原與渭河平原鹽鹼土分布與利用改良.土壤學報,1964,12卷(1).

6 林景亮.水田土壤犁底層的特性與水稻產量的關係.土壤通報,1965(8).

7 林景亮.磺酸田的成因和防治.福州:福建人民出版社,1965.

8 林景亮.紫雲英地下部反壓對於土壤改良的作用.土壤通報,1969(8).

9 林景亮.烤田對於協調水田土壤肥力和增產的作用.土壤月刊,1976(12).

10 林景亮.“噸半糧田”的土壤環境條件和肥力指標的研究.中國土壤學會學術年會論文集,南京:中國土壤學會,1979.

11 林景亮.高產水稻土的形成實質及其肥力指標的研究.國際水稻土學術會議論文集,南京:中國土壤學會,1980.

12 林景亮.福建土壤分類及其在農業生產上的套用.福建農學院學報,1981(1).

13 林景亮.福建土壤區劃與農業現代化.福建省科協學術討論會論文選集,福州:福建省科學技術協會,1981.

14 林景亮.磷肥對淺腳爛泥田的改良作用.土壤通報,1981(12).

15 林景亮.集約農業在福建中國土壤學會學術會論文集.南京:中國土壤學會,1986.

16 林景亮,莊衛民等.福建旱地紅壤的利用與改良.國際旱地土壤管理論文集,國際旱地土壤管理與施肥會議,1986.

17 林景亮,陳清碩.系統土壤學.福州:福建科學技術出版社,1987.

18 林景亮.建立福建省生態農業,進一步提高耕地利用率和生產力.福州:福建農林發展中心,1987.

19 林景亮.福建紅壤生態類型的特點及其改良利用.江西土壤學會土壤通訊,1987(4).

20 莊衛民,林景亮.福建水稻土分類的研究.福建農學院學報,1986,15(2).

21 林景亮.建立我國土壤系統分類亟需解決的幾個問題.在全國土壤普查辦公室全國土壤分類會議上的學術報告,1988.

22 林景亮.關於福建省土壤分類匯總的做法與體會.在全國土壤普查辦公室全國土壤分類會議上的學術報告,1988.

23 林景亮.我國南方土壤系統分類.在全國土壤普查辦公室全國土壤分類會議上的學術報告,1988.

24 林景亮主編.福建土壤.福州:福建科學技術出版社,1991.

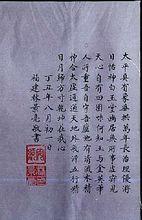

醫師,書畫家

林景亮先生書法作品

林景亮先生書法作品林景亮,男,1931年9月出生,中醫主治醫師。一級美術師。原在福建省漳浦縣醫院任職,現已退休。兼任原縣醫院中醫科負責人,第十屆漳州市人大代表,中國抗癌協會及中國中醫藥學會會員,天香畫院、江都書畫院和牡丹畫院名譽院長,北方書畫研究會副會長兼書法教授,世界書畫家華北協會藝術家學術委員會副主席,桂林愛華藝校客座教授,東方書畫函授學院教授,中國藝術研究院藝術委員,香港世界著名藝術家聯合會國際委員,中國書法藝術研究院特聘書畫家,中國長城書畫院高級研究員,山東省當代藝術院常務理事兼主任學部委員,《海峽兩岸優秀作品集》編委及浙江三味書畫院高級書畫師院士等職務。

榮譽

1983年被評為龍溪地區科協系統先進工作者。1985年出席華東中西醫結合中藥學術研討會,同年當選為第十屆漳州市人民代表。1987年特邀出席福建省首屆肝癌學術交流會。1988年被市總工會評為漳州市自學成才者。他業餘愛好書法,緣少受長輩嚴督苦練書法,以藤為筆,以方磚為紙,以水為墨,勤摹顏柳諸家字帖。國小時便書春聯出售,因顧客稱讚而益加勤勉。高中時期屢獲廈門集美全校書法競賽冠軍。作品入展於地震辦、明星杯、王子杯、藝苑杯、章影杯、舜傑杯、華夏之星獎及中藝院精品展等全國書畫大展,並被多家收藏。其傳略及作品入編於《中國書畫家大辭典》、《神州卓越書畫家大辭典》、《世界書畫家銘錄》A卷、《中華人物大典》、《世界名人錄》、《世界禪藝術博覽》、《國際現代書畫潤格》、《國際書畫精品集》、《世界華人書畫家年鑑》、《海峽兩岸優秀作品集》、《中國當代文藝界人名大辭典》、《東方之子》(書畫卷)、《科學中國人·中國專家人才庫》、《藝苑精英》……等十餘部辭書。被評為中國當代金獎書畫家、世界書畫藝術名人、國際書畫藝術家、百名中國書畫名人、一級美術師、及當代百名優秀文藝家。1998年底榮獲兩次國際金獎(國際美聯及世界書協加拿大總會頒發),和中藝院頒發的紀念周恩來書賽一等獎。被授予20世紀國際藝術名家教授成就大獎證書。2000年1月30日在北京人民大會堂表彰大會上被國務院部委授予“二十世紀中華英才人物”榮譽稱號。