東風一號

東風一號基本簡介

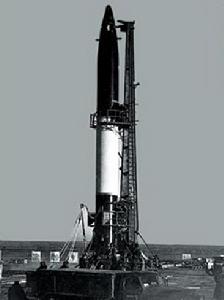

東風一號

東風一號工業委員會成立。1956年5月10日,聶榮臻副總理向中央提出《建立中國飛彈研究工作的初步意見》。5月26日,周恩來總理主持中央軍委會議討論同意,並責成航委負責組織飛彈管理機構和研究機構。1956年10月8日,錢學森又受命組建了我國第一個火箭、飛彈研究——國防部第五研究院(即現在的運載火箭研究院)。

1957年12月24日,一輛從莫斯科出發的專列抵達北京。車上除102名蘇聯火箭技術人員外,還有一份蘇聯“還給”中國的厚禮--兩發P-1近程地地飛彈。在史書上記載著200年前,火箭故鄉的中國康熙皇帝曾送給俄國沙皇兩箱古代火箭;200年後蘇聯“老大哥”又將兩枚現代火箭送給了中國這位“小弟弟”。1958年4月,開始興建中國第一個運載火箭發射場。

1958年5月17日,毛澤東在中共八大二次會議上發出“我們也要搞人造衛星”的號召,掀起中國航天事業的第一個高潮。10月20日,在蘇聯專家的幫助下,在酒泉建立了中國第一個衛星發射場。到了1960年,正當中國仿製P-2飛彈的工作進入最後階段時,中蘇之間關於意識形態領域的大論戰開始了,被惹惱的赫魯雪夫下令全部停止根據先前的協定正在進行的對中國的援助。

成功發射

東風一號

東風一號而這時中國人按照蘇聯提供的圖紙仿製出來的飛彈,也開始進入最後的組裝。人們把新中國航天人自己製造出來的第一枚飛彈命名為“東風一號”。

1960年11月5日上午9時,中國第一枚仿製的火箭“東風一號”點火了。第一次引進彈發射成功,第一發仿製彈也發射成功,“東風一號”成為壓倒西風的前鋒。

頭腦熱起來的火箭人異想天開地為一步登天把V-2的圖紙放大了一倍,製造出的“東風2號”成為一次讓所有科技人員記憶猶新的發射。

1962年3月21日上午9時5分53秒,東風二號在眾望所歸中點火升空。但是發射失敗。1964年6月29日,“東風二號”又開始發射試驗。這次“東風二號”連續三發都取得了成功。它標誌著中國從此擁有了可以遠程打擊的飛彈盾牌。

有人說,當初年輕的共和國在一片廢墟上迅速挺立,靠的是兩根支柱:一根是大慶油田,一根就是“兩彈一星”。鄧小平說:“如果60年代以來,中國沒有核子彈、氫彈,沒有發射衛星,中國就不能叫有重要影響的大國,就沒有現在這樣的國際地位。這些東西反映一個民族的能力,也是一個民族、一個國家興旺發達的標誌。”