東阿淨覺寺

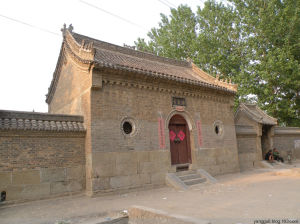

東阿淨覺寺位於東阿縣劉集鎮皋上村東北500米,現為省級文物保護單位。

東阿縣淨覺寺

東阿縣淨覺寺東阿淨覺寺始建於北宋大觀三年(1109)。明正統六年(1441)寺僧普錦重修。民國九年(1920)時任山東省督軍兼省長張懷芝再度擴修,並將其改為義學。

東阿淨覺寺坐北朝南,占地面積6605平方米 。現存有大雄寶殿、天王殿、地藏殿、觀音殿、藏經樓、鐘鼓樓等。其建築布局採用的是我國傳統的中軸線對稱形式。天王殿位於東西柵門之間,面闊3間,通高8.3米。在前壁的中央上方鑲嵌著楷書陰刻“淨覺寺”匾額一方。天王殿兩側為鐘鼓樓,台階較高,磚石築砌,距地面1.8米 ,圓形窗,邊緣飾鋸齒紋和三角紋一周。鐘鼓樓北緊靠是東西觀音殿和地藏殿。兩殿面闊各3

東阿淨覺寺

東阿淨覺寺東阿淨覺寺的所有建築物均為硬山式,並全部用磚石築砌而成。在設計和營造技術方面,採取了中軸線對稱形式,排列有序,使寺院的建築形成了一個完整的組合,具有較高的文物價值。山東東阿淨覺寺

(最早的淨覺寺)

東阿淨覺寺位於東阿縣劉集鎮皋上村東北500米,開放的宗教活動場所,東阿縣佛教協會駐地。現為省級重點文物保護單位。

東阿淨覺寺始建於北宋大觀三年(1109)。明正統六年(1441)寺僧普錦重修。民國九年(1920)時任山東省督軍兼省長張懷芝再度出資擴修,並將其內設有義學學堂。

東阿淨覺寺坐北朝南,占地面積6605平方米。現存有大雄寶殿、天王殿、地藏殿、觀音殿、藏經樓、鐘鼓樓等。其建築布局採用的是我國傳統的中軸線對稱形式。天王殿位於東西柵門之間,面闊3間,通高8.3米。在前壁的中央上方鑲嵌著楷書陰刻“淨覺寺”匾額一方。天王殿兩側為鐘鼓樓,台階較高,磚石築砌,距地面1.8米,圓形窗,邊緣飾

東阿淨覺寺

東阿淨覺寺2004年8月,在中國佛教協會與山東省佛教協會的支持下,得到東阿縣政府的高度重視。在中國佛教圖書館常務館長圓持法師的指導,永悟法師住持修復。從九華山請古建隊修復。迎請各殿堂佛像。由中國佛教協會一誠會長親題寺名“淨覺寺”。正式開放為佛教活動場所。2006年列為省級文物保護單位。該寺保留以弘揚佛教三大綱領的“正而不邪;淨而不染;覺而不迷;”的建寺宗旨為精神。在少林寺曹洞正宗三十三代入室接法傳人釋永悟禪師的帶領下做到了繼承祖師風範,禪淨雙修,自耕自食的農禪並重,道風嚴禁受到社會廣泛關注。

東阿淨覺寺的所有建築物均為硬山式,並全部用磚石築砌而成。在設計和營造技術方面,採取了中軸線對稱形式,排列有序,使寺院的建築形成了一個完整的組合,具有較高的文物價值,充分體現了我國古代工匠們的聰明才智和藝術的結晶。

聯繫地址:山東省東阿縣劉集鎮關山淨覺寺

郵編:252214

方丈:圓持法師

監院:永悟法師