簡介

長沙杜甫江閣

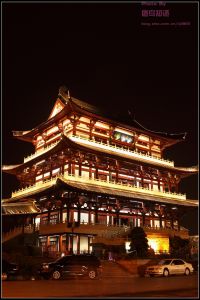

長沙杜甫江閣杜甫江閣位於湖南長沙河東城區西湖橋,地處湘江路中段和西湖路交界處,臨湘江為湘江風光帶的一部分,與橘子洲、嶽麓山隔江相望,距天心閣不足一千米。江閣園林區占地6000多平方米,建築面積3800多平方米,主閣共分四層,高18米。

2002年長沙市政府決定正式修建,2005年9月19日整個建築全面建成並通過專家驗收,隨後向市民進行試開放。

歷史

杜甫江閣

杜甫江閣杜於江閣中,曾晤蘇渙,有《呈蘇渙待御》詩云“茅齋定王城郭門,藥物楚老漁商市”;又晤李龜年,有詩云:“岐王宅里尋常見,崔九堂前幾度聞。正是江南好風景,落花時節又逢君”。杜甫在長沙的一年多時間,約有8個多月寄居江閣,其長沙詩作,大部分作於江閣。江閣遺蹟早不存矣,而今得於原址重建之。

主體結構

主閣為東西向,背依湘江,面向城東主城區。為朱紅色柱,仿古格柵窗,白色牆。建築分為主閣、遊廊、碑亭和茶室四部分。主閣外廊台階欄桿為雲紋石柱、石面板欄桿。

主閣和遊廊的門窗、椽條、斗拱、天棚等為仿古構件,材料為杉木和樟木等;梁、枋等為表面刷制仿古式油漆,屋面為青黑色琉璃瓦。主樓檐口下立橫匾,上書“杜甫江閣”四個大字。

建築布局

入口

杜甫江閣南向靠湘江大道人行通道路邊建方亭,與詩碑廊相連,是杜甫江閣的次入口,方亭為單層屋面四坡頂。江閣為四層建築,室外地面(江堤地面)至檐口底高15.9米,至屋面脊頂高約19.5米。

主樓

該建築一樓為詩詞書畫紀念品商店。

二樓

杜甫江閣

杜甫江閣為杜甫紀念館,館正中立杜甫塑像,外牆2.1米高開高窗,實牆上用繪畫介紹詩人生平。

杜甫紀念館大廳正面為大型木製淺浮雕《杜工部瀟湘行蹤圖》,展示了杜甫在湖南生活時的行蹤,與大廳中央杜甫雕像交相輝映。大廳兩側布置有張大千、林散之等著名書畫家的杜詩及詩意畫,加之對聯、詩畫大花瓶、仿古紅木大座屏、花架、几案和名貴盆花、盆景等,使整個大廳洋溢著濃郁的文化氣息。

三樓

專題展示杜甫生平。其中以詩畫形式,著重展示杜甫在湘三年的詩作,展廳整體風格與江閣建築風格相似,展牆採用萬字格門窗式造型,此種建築造型語言能有效地把觀眾帶入歷史的時空隧道,加之層版設計採用古代線裝版本書頁的形式,兩者結合使古代文化的韻味更濃。既能使參觀者在濃郁的唐文化中緬懷詩聖,又使整個展廳簡潔明快,疏密有致,輕鬆舒適。

四樓

設計布景為以文會友和精品展示場所,分為模型展示、以文會友和觀眾休息三個小區域,大廳中央擺放江閣模型一座,兩側布置清代紅木家具、文房四寶、古玩字畫、湘繡奇石精品等。四壁有長沙人文薈萃人物故事組畫,講述屈原、賈誼等歷史文化名人故事,以反映長沙深厚的歷史文化底蘊。

書法碑廊

杜甫江閣書法碑廊工程位於長沙市西湖橋口湘江風光帶,從杜甫在湘時的作品中精選出來的59首詩,由全國著名書法家沈鵬、李鐸、顏家龍、李立、何滿宗等書寫。杜甫晚年在湘時的作品約100餘首,因其在世59年,為表紀念而只選出59首。

建築風格

杜甫江閣

杜甫江閣杜甫江閣主樓的文化工程主要圍繞杜甫與長沙、杜甫在湘所創作的詩歌以及杜甫對湖湘文化產生的影響而設計,同時注重整體環境布置,以期營造出最佳歷史文化氛圍,適應不同社會層面的觀眾,達到融知識性、休閒性於一體的效果。

建築立面為中國傳統仿唐古建築形式,朱紅色柱,仿古格柵窗,白色牆。面向湘江大道及湘江的東、西兩立面均為主立面,於屋頂檐口下立橫扁,上書“杜甫江閣”四個大字。

柱廊台階欄桿為雲紋石柱、石面板欄桿。屋面歇山頂,遠挑檐口,青黑色筒瓦曲線屋面,曲線舒展,體現唐代建築古樸、雄偉、厚重的基本特徵。

旅遊相關

交通路線

地址:長沙市湘江中路二段108號。

乘車至西湖橋即可。途徑“西湖橋”的車次有:123路、旅3線、1路、406路

票價

平時的票價為12元,但在周末燃放焰火的時段,進入杜甫江閣需要100元。

琉璃瓦損壞

截止2013年8月,杜甫江閣建成已有8年,因靠近湘江邊,風大、潮濕。加上長沙已經連續26天在35℃以上高溫暴曬後,杜甫江閣閣頂琉璃瓦開始脫落,碎瓦時不時往下掉。

杜甫遺蹟

——與子避地西康州,洞庭相逢十二秋。遠愧尚方曾賜履,竟非吾土倦登樓。

久存膠漆應難並,一辱泥塗遂晚收。

李杜齊名真忝竊,朔雲寒菊倍離憂。

“詩聖”杜甫於唐大曆三年(768)晚秋,從蜀中前往湖南,準備投奔舊日好友、正待調任潭州刺史的韋之晉。不料,杜甫趕到長沙時,韋之晉已不幸暴卒,貧病交加的杜甫,只得在長沙度過了人生最後兩個年頭。

從入長沙,到魂歸湘江,杜甫與長沙結下了不解之緣,作詩50餘首,留下了“夜醉長沙酒,曉行湘春水”,“樹蜜早蜂亂,江泥輕燕斜”,“著處繁花務是日,長沙千人萬人出”,“不見定王城舊處,長懷賈傅井依然”,“寺門高開洞庭野,殿腳插入赤沙湖”等名句。

初來長沙時,杜甫寄居舟中,船常停在南湖港。南湖港附近的長沙驛樓也就成了杜甫送別友人的地方,“杜陵老翁秋繫船,扶病相識長沙驛”,“江畔長沙驛,相逢纜客船”等佳句迭出。

稍後,杜甫在小西門外的湘江邊租佃了一間簡陋的樓房,因樓房面臨湘江,“詩聖”將其取名為“江閣”。杜甫在詩中曾多次對“江閣”有過描繪,《江閣對雨有懷行營裴二端公》有云:“南紀風濤壯,陰晴屢不分。

野流行地日,江入度山雲。層閣憑雷殷,長空面水文。雨來銅柱北,應洗伏波軍。”在《雨》一詩又云:“山雨不作泥,江雲薄為霧。晴飛半嶺鶴,風亂平沙樹。明滅洲景微,隱見岩姿露。”可見當時“江閣”面對湘江,雲掩薄霧,鶴舞白沙,流潦滿野,日照其中,橘洲景色忽明忽滅,麓山岩姿若隱若現。

在這段顛沛流離的日子裡,“江閣”成了杜甫唯一可以安身的地方。在這裡,杜甫不僅得到了暫時的安寧,還結識了不少新舊朋友,蘇渙就是其中之一。蘇渙年輕時闖蕩江湖,後考取進士官至御史“佐湖南幕”。他雖身在官場,卻獨來獨往,不交州府之客。

一天,蘇渙特地來到江閣訪問杜甫,兩人飲酒品著,談詩論文,極為融洽。杜甫十分讚賞蘇渙的才氣,稱他“方力素壯,辭句動人。”次日回味,仍似聞金石之聲,將近作《暮秋枉裴道州手札,率爾遣興,寄近呈蘇渙侍御》相寄,“茅齋定王城郭門,藥物楚老漁商市。市北肩輿每聯袂,郭南抱瓮亦隱几”,就出自此詩。杜甫自從結識了蘇渙後,兩人過從甚密,引為患難之交。

在此期間,杜甫還遇到了舊友、大音樂家李龜年。據說李龜年曾在湖南採訪使的筵席上詠唱王維的“紅豆生南國”和“春風明月苦相思”,聽者無不罷酒飲泣。杜甫少年寓居洛陽姑母家時,多次在歧王李范宅里和殿中監崔滌的府第聽過李龜年的歌唱,沒想到在長沙又能相見。欣喜感慨中,杜甫寫下了《江南逢李龜年》:岐王宅里尋常見,崔九堂前幾度聞。

正是江南好風景,落花時節又逢君。寥寥數語,包含了時代的動亂、國家的盛衰、人民的流亡和個人的悲歡。

770年冬,杜甫在從長沙前往岳陽的船上逝世,時年59歲。

湖湘文化

一、杜甫文化給湖湘文化的發展注入新的血液整個先唐,我國廣大南方地區經濟文化一直處於非常落後的狀態。秦漢時期南方地區剛剛納入中原版圖,地域文學還談不上大的發展。漢末唐初長達四百餘年的動亂又大大減緩了這一地區地域文學的發展進程。湖南在當時的落後程度更是令人吃驚,張偉然《湖南歷史文化地理研究》指出,據《隋書.地理志》所載戶口統計,大業五載(609)全省人口才二十八萬。貞觀三年(639),全省人口三十一萬。

即使發展到百餘年後的天寶元年(742),戶口也近九十五萬。近二十一萬平方公里省境內僅有三十至九十餘萬人,足以顯示開發程度之低,經濟文化水平只落後。《唐會要》卷六二、卷八六載,荊、益、黔中、閩中、嶺南州縣都屬於奴隸買賣區域。

白居易《道州民》就提到:道州民,多侏儒,長者不過三尺余。說貞元中道州刺史一道州矮人歲貢京師供人取悅。洪、潭等州僧寺內也多奴婢。這些事例側面反映出唐時期湘中地區的風俗愚頑、未被教化可見一斑。

只有到了隋唐一統這樣一個千載難逢的歷史時期,南方地區經濟文化才獲得較大的發展,南方文學才開始自具面目,並與北方文學逐步走向融合,而融合的主要途徑就是各種各樣的人員來往。

唐朝通過命官、銓選、貶謫、科舉、置幕等手段來加強對南方的統治,保持與南方的密切聯繫。同時,北方文人們的南來北訪也是北方文化南輸,南方廣大落後地區受容先進的北方文化,形成地域文學的動態歷程。

北方文人不但成為孤寒的湖南文士最重要的社會關係,而且帶來了北方文壇風氣。北方文士在湖南常題壁,唱和,寄曾,這一系列活動給湖南地域文學帶來的生氣。湘文化也正是在這個社會大背景下繼承楚文化而逐步開始發展起來的。

在這樣一個歷史大前提下,杜甫,作為當時最偉大的詩人,他的湖南之行及留給後世的詩篇和遺蹟,無疑對湖南地域文學與北方文學的交融,甚至對其地域文學的影響也是非同小可的。

大曆三年(768)杜甫游嶽麓山道林寺有《嶽麓山道林二寺行》:“玉泉之南麓山殊,道林林壑爭盤紆。寺門高開洞庭野,殿腳插入赤沙湖。五月寒風冷佛骨,六時天樂朝香爐。地靈步步雪山草,僧寶人人滄海珠。

塔劫宮牆壯麗敵,方丈涉海費時節,懸圃尋河知有無。暮年且喜經行近,桃源人家易制度,橘洲田土仍膏腴。潭府邑中甚淳古,太守庭內不喧呼。昔遭衰世皆晦跡,今幸樂國養微軀。依止老宿亦未晚,富貴功名焉足圖。

久為野客尋幽慣,細學何顒免興孤。一重一掩吾肺腑,山鳥山花吾友於。宋公放逐曾題壁,物色分留與老夫。”與宋之問的《晚泊湘江》及後來作幕潭府的沈傳師,斐懷古詩並稱“四絕”,中唐以來人們十分珍視,作四絕亭一貯之,以詩板高懸寺內,四絕詩、亭成為潭州一勝跡,韋蟾詩稱:“沈裴筆力斗雄壯,宋、杜詞源兩風雅。”可見後人之無限仰慕。

四絕亭周圍的景致極美,文人詩興因此更高,齊己《懷道林寺道友》云:“四絕唐千萬木秋,碧參差影壓湘流。閒思宋杜題詩板,翌日憑欄道業休.”像這樣寫成的詩頗多,以至後來成集,《新唐書.義文志四》。

二、杜甫文化在一定程度上促進湖湘文化中憑弔文學的發展

杜甫仙逝湘江後有杜甫墓,杜工部詩才蓋代,名懸日月,受後人景仰,並有不少憑弔詩為後人傳頌:

扁舟下荊楚間,競以寓卒,旅殯岳陽。享年五十有九。

——唐·元稹《題檢校工部員外郎杜君墓系銘》

其卒當在潭岳之間,秋冬之際。

——宋政和五年鳳台子王得臣彥輔《麈史》

水與汨羅接,天心深有存。遠移工部死,來伴大夫魂。流落同千古。風騷共一源。江山不受吊,寒曰下西原。

——宋·徐屯田《過杜工部墳》

歷代文人墨士對杜甫的憑弔不枚勝舉,這些文學創作無疑在潛移默化中影響著湘文化的發展。

三、杜甫的“史詩”給湖南的歷史學考察留下了一筆財富

杜甫的詩向有“詩史”之稱,他在湖南的創作也毫不例外的發揮了這一功能。

譬如杜甫寫下了《麓山道林二寺行》後,離開長沙,逆水來衡州投奔韋之晉,不料到了衡州才知道不久前韋之晉已調任潭州刺史,兩人恰於途中錯過。杜甫再匆匆趕回長沙,韋之晉卻不幸在日前暴卒,這使杜甫陷入深深的困境之中。

他只得暫棲江上的小舟之中,有時暫住在江邊的閣樓之上。生活沒著落,他只能靠奉賦贈詩取得一點接濟度日,這種“飢藉家家米,愁征處處杯,殘杯與冷炙,到處潛悲辛”的艱難日子,使年老的杜甫心情倍增愁悶。

但就在這樣的困境中,杜甫也沒有僅僅悲傷自己的身世際遇,而是更心憂天下,情系蒼生。他寫人民的疾苦,“萬姓瘡痍台,群凶嗜欲肥”;寫吐蕃侵於外,藩鎮驕與內,“開視化為血,哀今征斂無”;寫戰爭的殘酷,“喪亂死多門,鳴呼淚如霰”;寫與死於戰亂的百姓相比,自己尚有一舟可以棲身洗濯,“入舟雖苦熱,垢膩可灌溉。痛彼道邊人,形骸改昏旦。”

這些詩,真切地描述了那個動亂時代的社會狀貌,為長沙留下了一頁長沙詩史。杜甫在湖南留連了一年多,留下詩作近百首。這些詩篇是杜甫生命的最後年月、也是他一生中最潦倒的時刻所作的,因此大多是淒涼漂泊生活的寫照,表現了他暮年落魄江湖而又關心天下安危與百姓疾苦的感情。其中一些詩篇生動地描述了當時長沙地區的風物人情,使人讀來倍感親切。

四、湖湘文化中的憂國愛民情懷與杜甫文化不謀而合,相得益彰

都說湖南人最明顯的特質是霸蠻,其實我們完全可以把湖湘人霸蠻的特質分開三層來理解,這也使得到千古以來無數歷史事實明證的。這三個層次分別是:

作為湖湘文化前身的楚變文化特質的原始層,就是它的帶有原始野性的“蠻”。

這種“蠻”的特質的內涵,包括“沅有芷兮澧有蘭”的自然環境;包括“被薛荔帶女羅”的服飾;包括“信鬼而祠”的民風民俗,包括“蓽路藍縷”(《楚世家》)的辛勤勞作和開拓精神。

“蠻”的文化物質的第二個層面是強烈的鄉土意識和懷鄉戀鄉情結。但是,這種情感,在包括湖湘在內的楚人身上表現特彆強烈,特別突出。《離騷》說:“陟升皇之赫戲兮,忽臨睨夫舊鄉。僕夫悲余馬懷,蜷局顧而不行。”項羽和劉邦都是楚人,他們在勝利之後,都想要回歸故鄉。這些,都表現出一種強烈的鄉土意識,難解的懷鄉、戀鄉情結。

“蠻”文化特質的第三個層面便是愛國主義精神。國家、鄉是一個不可分割的整體,但愛家、愛鄉與愛國不是一回事,它們有範圍、層次的區別。只有愛國主義才是一種最崇高最廣大的愛,屬於最高層次。

我們同樣可以說,愛國主義在楚人身上表現最為強烈,最為執著。蠻,也就是執著。從“楚雖三戶,亡秦必楚”的俗諺中,我們可以見到這種變,這種執著。屈原更是這種愛國主義精神的集中體現,在他的不朽之作《離騷》中,“一篇之中三致意焉”。

撇開第一層面意思姑且不論,杜甫所有湖湘傳世詩篇中絕大部分體現出了我們湖湘人的那種強烈的懷鄉戀鄉情結以及憂民愛國的情懷,姑且不說這是兩種文化融合的結果,至少也未二者的進一步融合停提供了一個切入點,但是值得一提的是我們湖湘人的憂國愛民更多地體現為入世,敢為天下先;而杜甫到了晚期就基本上採取的是出世式的悲天憫人了。

文化反思

一、湖湘文化的傲慢與偏見——晚年杜甫被迫自尋退路眾所周知,任何文化都是人類適應環境的產物。湖湘文化也不例外。朱漢民教授認為,湖湘文化的淵源有兩個:一是南下的中原文化。在文化重心南移的大背景下,湖南成為以儒家文化為正統的省區,被學者稱為“瀟湘洙泗”、“荊蠻鄒魯”;其次是唐宋以前的本土文化,包括荊楚文化。這兩個淵源分別影響著湖湘文化的兩個層面。

但不可否認,中原那些被貶謫流放的大知識分子對中原文化的南下和滲透起了非常關鍵的推波助瀾的作用,但流放之人所不可避免的浮躁幽怨情緒,亦深深地影響和感染了楚人,這表現在思想上湖湘文化缺乏中原文化的那種從容溫厚,體現出一種經世致用的迫切心理。

所以,湖湘文化的輝煌雖然使湖南人產生了以天下為己任、敢為天下先的擔戴精神,但同時也產生了一種捨我其誰、非我莫屬、高高在上的自大的病態人格,久而久之,便演變成記憶體湖湘人行為的傲慢和偏見。

今日之湖南,動輒標榜“於斯為盛、唯楚有才”、“無湘不成軍”、“大江東去無非湘水餘波”,動輒自號“湘軍”,諸如文壇湘軍、出版湘軍、電視湘軍、體壇湘軍等等便可堪為明證,一部《湖南人憑什麼》更是把湖南人的傲慢與偏見暴露無遺。

其實,歷史上的湖南長期都是“蠻荒之地”,司馬遷在述及吳、楚時就分別使用了“荊蠻”和“楚蠻”。因為偏僻和落後,湖南歷來是那些失意者的歸宿之地。首先是屈原、賈誼貶至湖南,結果屈原懷抱石頭投水自盡,賈誼亦自視為流放而痛苦早逝。緊接著老病衰弱的詩聖杜甫漂泊到湖湘大地,一年之後,他猛然發覺“遠愧尚方曾賜履,竟非吾土倦登樓”,這位老人也不得不尋生退路,但是“歸路從此迷,涕盡湘江岸”,最後竟病死在洞庭湖上。

公元805年前後,杜甫的孤舟和屍骨尚在洞庭湖上漂泊,一批文人又先後流落到了湖湘,他們是宋之問、孟浩然、張九齡、張說、劉禹錫、韓愈,柳宗元。南宋以後,全國政治、經濟、文化中心南移,湖南仍游離在中心之外。

“蘇湖熟,天下足”、“朝士多江西”、“無徽不成鎮”等,湖南都不沾邊。同時,湖南也沒有區位優勢。當時從北到南有兩條主要交通要道,一條經過江浙入閩,一條途徑皖贛進粵,都繞開了湖南,而湖南本身又地處中部內陸,沒有直接的入海口,從而更加局限了湖南的經濟發展。清朝時“至其財賦,全盛時才敵蘇、松一大縣”,計畫經濟時代地位雖稍有改觀,但到了今天,地位又與滿清時代相去不遠。

所謂“於斯為盛、唯楚有才”,也不符合歷史實際。“二十四”史中,有籍可考的人物5783名,湖南僅57名。只是進入近代以後,湖南才出了幾個重量級的政治精英,湖南也因之才得以聲名鵲起。但說文化,全省出的文化名人甚至不及江浙一個地區的人多。種種現象,值得每一位自負的湖湘人反思。

二、對待文化的態度——“經世致用”過則為“急功近利”

這裡討論長沙市政府——一群湖湘人蓋杜甫江閣的動機問題,到底是繼承弘揚一種文化,還是紀念一位偉大的詩人,或者乾脆是為了增加長沙市旅遊業的一個景點呢?筆者稍稍上網搜尋了下“杜甫江閣”,彈出很多連結,我看得最多的卻是“旅遊景點”、“門票收入”等字眼,因此感到很困惑。

“經世致用”強調文化應該為現實服務,但是我們能文化為現實服務丟掉文化的題中之義嗎?另外也有些人提出這樣的觀點:作為正在建設中的“歷史文化名城”的哪怕是普通一員,尤其作為這個名城建設的決策者們,他們僅僅知道杜甫之名、或者僅僅知道杜甫到過長沙、寫過長沙詩、住過長沙湘江邊上,恐怕還不夠,還得將杜甫其詩、其人的沉甸甸的分量與當今長沙的文化、經濟、社會發展聯繫起來考慮,重新定位城市建設與歷史承載之間的血肉聯繫和奇妙效應。

從某種意義上說,市民也好,決策者也好,長沙的城市建設也可以以杜甫這面鏡子為鑑,將歷史流轉與當代城市建設、發展融入一體,作為“經營城市”的一個不容忽視的考慮,從中尋找最佳結合點,並達到文化、文明、文章與經濟成長的“雙贏”,而這其實也必將是一項永垂青史的“光焰萬丈長”似的見證性建設。經濟發展與文化弘揚應該不應該擺到一起談,能否雙贏也是個值得我們思考的一個問題