人物簡介

李維康

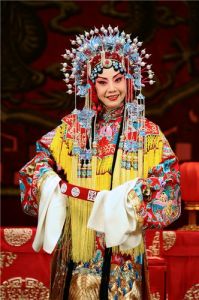

李維康李維康,中國京劇院旦角演員,生於1947年,祖籍北京。1958年考入中國戲曲學校,12歲登台,師承程玉菁、華慧麟、趙桐珊、李香勻、雪艷琴、荀令香、於玉蘅、張君秋、李玉茹等名家,1966年畢業。畢業後進入中國京劇院任主演,1977年在新編戲《蝶戀花》中成功飾演楊開慧獲得巨大成功,同年復排《秦香蓮》,開始逐步恢復傳統戲。80年代初至90年代曾擔任中國京劇院二團團長。1985年參演電視連續劇《四世同堂》。

藝術特色

李維康

李維康代表劇目

擅演劇目:《秦香蓮》、《霸王別姬》、《風還巢》、《四郎探母》、《紅鬃烈馬》、《玉堂春》、《斷橋》、《荀灌娘》、《刺蚌》、《宇宙鋒》、《魚藻宮》、《楊門女將》、《謝瑤環》、《四川白毛女》、《黛諾》、《革命自有後來人》、《紅嫂》、《紅燈記》、《紅色娘子軍》、《李清照》、《李鳳姐》、《寶蓮燈》、《蝶戀花》、《恩仇戀》等。

獲獎情況

李維康

李維康1984年,農曆甲子年:獲得由中國戲劇家協會所屬的《戲劇報》雜誌社發起舉辦的1983年首都戲劇舞台中青年優秀演員獎,該獎以後取“梅花香自苦寒來”之意,更名為“梅花獎”。

人物評價

李維康 耿其昌 珠聯璧合梨園情

有一對夫婦,多年來活躍在京劇舞台上,他們同年生,同年考入中國戲曲學校,同年畢業,現在的單位都是中國京劇院,在同樣的舞台上,他們一生一旦,很難得地用著同樣的調門,你一句“怕你一去不回還”,我一句“快馬加鞭一夜還”,深情款款地配唱著鐵鏡公主和楊四郎,唱著王寶釧和薛平貴……不用說了,如此機緣巧合的兩個人,就是李維康和耿其昌。

還得補充一句,李維康和耿其昌還都是第十屆全國政協委員。趕在“兩會”召開前夕,我到他們位於西直門的家中採訪。舞台上扮相俊美,演盡了貴妃民女、將相王孫的李維康和耿其昌,生活中有著同樣的和藹、慈祥,雖然年齡已是56歲,夫婦倆看上去卻很年輕,有著幾十年沉醉於舞台表演不諳世事紛繁的沉靜與儒雅;舞台上兩人唱著美妙動聽的戲文,如“海島冰輪初轉騰”“紅日墜落在西山口”,閒坐家中的李維康和耿其昌,和我聊天時如話家常,甚至談起多年前被打成“黑尖子”遭人唾棄的苦難經歷也是從容淡定;舞台上經常飾演年少夫妻,或聚少離多(如王寶釧、薛平貴),或心有嫌隙(如鐵鏡公主、楊四郎),或反目成仇(如秦香蓮、陳世美),生活中的李維康和耿其昌,30多年來一直是如影相隨,患難與共,他們敢於創新,打破京劇很多程式化的東西,為喜愛他們的廣大觀眾奉獻了一出出好戲,也傳送出一段齊眉舉案的佳話。

李維康:18歲之前、之後的幾年,是我人生最豐富、最多難的一段歲月,那時的我僅僅因為是“人尖子”而成為“黑尖子”。

之所以要先談李維康的經歷,按耿其昌謙虛的說法是“我老伴比我成就大”,就我個人來說,首先是因為比較熟悉舞台和螢屏上的李維康,比如最近,就見過她在新年京劇晚會壓軸戲《李清照》中如“一枝花凝晨露盈盈綻放”的才女形象,在春節晚會《貴妃醉酒》中“好一似嫦娥下九重”的貴妃形象,當然我也很熟悉《坐宮》中體貼人意的公主,《玉堂春》中悲苦哀怨的蘇三,電視劇《四世同堂》中賢惠溫順的長孫媳婦;還有更重要的一點,是因為李維康比起她的同齡人來,多了一些我想像不出的曲折苦難。

在1966年這個很多中國人都能銘記的年份到來之前,李維康、耿其昌,還有1958年考入中國戲曲學校的大多數同學,他們走過的路大體上是一致的。入校時才11歲的李維康,在眾多教她的啟蒙老師,尤其在戲校的老校長史若虛眼裡,被認為是一棵“難得的苗子”,因而受到了很多老前輩的重點培養。李維康說自己“當時一直是學習尖子,一直是幹部,當個小班長什麼的”,雖然每天天不亮就要起來吊嗓子、練功,刀槍劍戟都得打,8年呀,苦的時候也偷偷掉過眼淚,但還是有了“越學越喜歡,要想學戲必須有毅力”的念頭。

12歲就登台表演,在學校時是“人尖子”,還沒畢業就調到中國京劇院排練《平原游擊隊》的李維康,並不知道在她18歲的曼妙年華,厄運幾乎會在一夜之間從天而降。平日裡關係很好叫她“李姐”的同學,開始對著她狂呼亂叫“你這個臭尖子、黑尖子、修正主義苗子!”學校主樓從一層到五層貼滿了污言穢語的大字報,回到宿舍里一看,自己床鋪周圍寫滿了“坦白從寬、抗拒從嚴”。當時學校的造反派們逼著她,問她跟原北京市市長彭真,還有“三家村”究竟是什麼關係,李維康一下子懵了:“我真的不知道彭真家住哪兒,我真的和‘三家村’沒有任何關係。”

最讓人膽寒的一次經歷是這樣的,“有一次,在吊嗓子的時候,一塊大磚頭猛然從我眼前掉下來,非常近,我想如果當時它砸到我,今天我也不知道是什麼樣子了。就在掉下來之後我馬上一抬頭,五樓的一個窗戶開著呢,到底是誰呢,這事後來我也就不追究了。”李維康說自己一直都比較單純,對身邊的人,對這個社會都存一顆寬容之心。她說“文革”那時候,自己雖然滿腦子都是疑問:“不是這樣的,怎么會這么呢?”心裡卻也有著一個固執的念頭“世道不會老這樣的,也許再過5年就好了”,後來雖然受到了很多刺激,有點精神衰弱,但也從沒產生過“我不活了”的念頭。

再談到後來“三進”中國京劇院,李維康更是看淡了——每次調到了京劇院,學校的造反派就去貼大字報,說是“揪回李維康,回學校搞‘文化大革命’”,後來京劇院排樣板戲,又得調她回去——李維康後來生氣了,她跟京劇院的領導說“我也有我的人格,你們要是覺得我有問題,就不要讓我來了;如果這次讓我回學校,就不要再讓我回來了。”可能因為這樣,後來一研究,中國京劇院宣布“李維康正式調入中國京劇院”。

此後的李維康再沒換過地兒。就在中國京劇院這個融入了她太多的悲歡情結乃至一生心血的地方,李維康煥發出令人眩目的光彩。她和耿其昌,還有京劇院的同事,按照傳統戲、現代戲、新編歷史戲“三並舉”的原則,30多年來相繼演出了《秦香蓮》、《霸王別姬》、《鳳還巢》、《四郎探母》、《紅鬃烈馬》、《玉堂春》、《楊門女將》、《謝瑤環》、《四川白毛女》、《紅燈記》、《紅色娘子軍》、《李清照》、《李鳳姐》、《寶蓮燈》、《蝶戀花》、《恩仇戀》等劇目。在她的身後,留下了一長串的獎項:第一屆中國戲劇梅花獎,1985年全國現代戲會演主演一等獎,首都京劇振興杯最佳演員,1986年第四屆大眾電視金鷹獎最佳女主角獎,1989年首屆“金唱片”獎,1993年梅蘭芳金獎大賽旦角組金獎,等等。

耿其昌:我用良心度過苦難的歲月,用痴心對待鍾愛的京劇,我無悔。

我問起眼前這對恩愛夫妻是怎么結下一段令人艷羨的姻緣的,接下來就主要由耿其昌表述,李維康補充了。故事的發端,其實並不像戲台上常見的,多情少男、少女同窗8年,自然青梅竹馬,在後花園私定終身。其實,這還得追溯到上面提到的1966年,那樣可怖的歲月,卻也是患難之中見真情的歲月吶!

有一次,學校的造反派把李維康“揪出來曬太陽”,陪著那些所謂的“反動權威”挨斗、做檢查。在潑向李維康的一片污言穢語中,人群中忽然站出個耿其昌,朗聲說道:“李維康並不是這樣的人,我們同班8年,我知道她是怎樣的人!”———這樣的一段話,在那個大家腦子都很亂的年代,不一定能起到“撥亂反正”的作用,卻能讓一些還沒有迷失本性的善良的人們靜下心來,想一想自己的所作所為。

這樣的一段話,在全校幾百人聚會風雲變幻的時刻說出來,肯定要一直溫暖到18歲少女的心窩裡去,雖然今天的李維康對當初18歲的少年只是一句調侃———“那當然是愛情的驅使!”而一旁的耿其昌還在一本正經地解釋:“當然,不能說我那時對她沒好感,可是,我站出來說話時,更多地是憑著自己的良心!”

有了這份不泯的良心,再加上對京劇事業的那份痴心,耿其昌說自己此生無悔。我印象中的耿其昌,無論是演傳統劇目《紅鬃烈馬》、《逍遙津》、《連營寨》、《四郎探母》,還是新排劇目《李清照》、《恩仇戀》、《寶蓮燈》、《瘦馬御史》,大多是一副正義凜然,韻味純正,有著濃郁書卷氣的形象。

說起不久前耿其昌主演的4集賀歲京劇電視劇《瘦馬御史》,耿其昌只是感嘆“這戲的劇本真是沒得說”!第一次讀這個劇本的時候,他就一口氣讀了下來,後來一讀再讀,覺得餘味無窮。而在戲排出後,一向在事業上精益求精的耿其昌,又和其他演職人員一起,三易其稿,等到拍電視劇的時候,50多歲的他,演起戲來經常連軸轉唱上24小時,從不知疲倦。

說起這事來,李維康對丈夫是滿臉心疼:“他這人,戲痴,不要命!”她說起第三屆京劇節上,耿其昌帶著重頭戲《瘦馬御史》到南京演出時,得了一種不分泌唾液的怪毛病,這對別人來說也許算不了什麼,但對開不了口唱不了戲的耿其昌來說卻是痛苦萬分。他輾轉找了名醫連續吃了60多付藥,總算有了些好轉,於是他喝完中藥上台唱戲,唱腔絲毫也沒有破綻,將《瘦馬御史》中的錢南園演得是活靈活現,誰能料到他那時是帶病上場呢。

聽著老伴的責怪,耿其昌呵呵笑言:“只要戲迷們不覺得我唱壞了,給我叫個‘好’,那點病算什麼呀!”

人生得一知己足矣,斯世當以同懷視之。

寫下這么個小標題,心裡的感慨實在太多!在我們少不更事的國中時代,以至情竇初開的高中時代,每逢畢業留言的時候,好像就有同學會寫上這么兩句話,無非想表達心裡那點“知音難得”的意思。我想,在李維康和耿其昌從戲校畢業的時候,他們一定不會寫下這么酸不溜秋的“留言”,可是,他們卻用後來的30多年,以至今後還要相攜相依走過的餘生,告訴我們一種塵世間多少夫妻、同事、朋友都夢寐以求的境界:人生得一知己足矣,斯世當以同懷視之。

在耿其昌說出“我們倆的一切都驚人地相似”這句話的時候,我原本已經十分信服了,因為我知道他們之間的“同年生,同年考入戲校,同年畢業,同樣的單位……”可是,耿其昌又給我講了件怪事,他說,同樣唱京劇的夫妻搭檔也有好幾對,有的是花臉配青衣,有的是老生配武旦,像他們這樣都用6個調門配唱一生一旦經常同台演出的例子實在很少見,最近,先是耿其昌發現自己降了半個調門,過了沒幾天,沒想到李維康也降下來了半個調門,這才是咄咄怪事,看來,他們真要一生一世天衣無縫地配唱下去了!

再說說他們之間更多的相同點———兩個人都“師從百家,無門無派”,一個是熔梅、程、張於一爐,一個是兼容余、譚、楊、馬、奚派各家之長;兩個人都酷愛京劇,痴心不改,說起很多原先唱京劇的人紛紛改行,名利雙收,他們都看得極淡,認為“各人有各人的路”;兩個人都願意嘗試一些新的東西,如使用電聲樂、編鐘為京劇伴奏,拍攝京劇MTV,這方面大家熟知的就有,李維康演出過電視連續劇《四世同堂》,耿其昌主演過賀歲京劇電視劇《瘦馬御史》……

後來說起兩個人都愛改戲文,我們之間的談話就熱鬧多了。李維康說她唱《坐宮》時,大家都唱“有心贈你的金(釒比)箭”,明明是我要贈給你金(釒比)箭 ,怎么那箭反倒成你的了?多少年來多少名家都這么唱,到了李維康這兒就改成了“有心贈你那金(釒比)箭”。再比如《龍鳳呈祥》里,孫尚香說她哥孫權,怎么可能“暗地堪笑我兄長”呢,應該是“暗地埋怨我兄長”吧?耿其昌也說了,多少年來大家都唱薛平貴就盼著“今一天”,明明不太通順呀,改成“這一天”不就順了?

說到這兒,還有個小插曲,他們家有個女兒,小名叫“八妹”,因為生下來的時候有8斤重,周圍的人就起好了小名叫“八斤妹”,可是,李維康、耿其昌叫了幾次覺得不順口,就跟改戲文似的,乾脆叫“八妹”吧!有意思的是,八妹現在北京大學學物理,她今後要走的路,看來要跟她唱了一輩子京劇的父母大相逕庭了。

大概因為我是做文字工作的,本人又比較喜歡京劇,夫婦倆也很誠懇地跟我說,以後如果覺得哪些戲文拗口,或者不太合情理,隨時可以跟他們商量怎么改,我當下連連點頭稱是。不過此刻,在跟李維康、耿其昌夫婦一席談話過後,我能想起的戲文,暫時就只有“如花美眷,似水流年”這8個字,這樣的戲文,堪配此情此景,不用再改動了吧。

![李維康[中國戲曲學院教授] 李維康[中國戲曲學院教授]](/img/9/2c0/nBnauM3X0MzMxcjM4kTO2IjMzQTM5ETM4ITMxADMwAzMwIzL5kzL4UzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLwE2LvoDc0RHa.jpg)