概述

木日曆是古代赫哲人為紀歲或記載重大事件而發明創造的一種工具。千百年來,木日曆在赫哲人的傳統生產、生活中發揮著重要作用,同時也是對中華民族文化寶庫的一大貢獻。

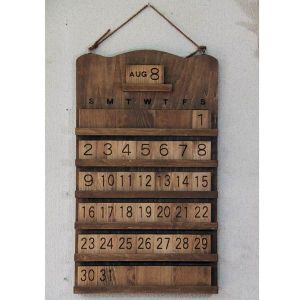

最初的木日曆製作式樣非常簡單,整個木日曆由一根繩和30個小木條組成。每個木條的長、寬、厚度相同,木條中間鑿一個孔,用繩子穿起來,掛在牆上。當需要計算時間時,他們先將所有木條推至繩子的一側,每過一日就把木條向另一側移一根,移完30根木條後,表明一個月已經過去了。

隨著木日曆的廣泛使用,赫哲人在原來的基礎上不斷改進,很快又製成了相對科學、規範和實用的木日曆。這種木日曆呈圓盤形,象徵著晴朗夜空中的圓月。圓盤內分上下兩列,上列中掛著12個圓木塊,代表12個月份;下列中則掛著長短不一的三種木條。下列木條中,最短的代表日,長木條代表旬的開始,最長的木條是“界條”,位於下列正中間的位置。界條的左邊,代表一年中已經過去的時間,右邊則代表將要到來的日子。撥一短木條為一日,撥一長木條為一旬,10日為一旬,3旬為一個月。同傳統的以大馬哈魚頭、魚心計算時間的方法相比,用這種圓盤木日曆計時更加迅速快捷,方便程度與我們目前使用的日曆沒有什麼兩樣。

來源

在遙遠的古代,每個民族都有自己獨特的紀歲方式。赫哲族有語言,但沒有文字。他們長期生活在人煙稀少、經濟文化相對落後的三江流域,靠捕魚獵獸維持生活。當中原的漢族人使用漢字曆法等紀歲或者記載重大事件時,赫哲人不具備這樣的書寫條件;當中原漢族人使用天文曆法指導農業生產和社會生活時,赫哲人同樣不具備這方面的能力。每當需要紀歲或記載發生在本民族中的重大事件時,他們苦於沒有年份或月份概念,不知從何年何月記起。

木日曆發明前,大馬哈魚成為赫哲人紀歲的重要工具

為了找到有效的紀歲辦法,赫哲人從生活中汲取知識的營養,從生產中獲取智慧的源泉。起初,他們嘗試使用大馬哈魚頭紀歲。

赫哲人選擇大馬哈魚頭紀歲,主要與大馬哈魚的生活習性有關。大馬哈魚學名鮭魚,屬洄游性魚種,長期生活在北太平洋、鄂霍次克海和日本海一帶的水域,每年九、十月間洄游至黑龍江、松花江以烏蘇里江流域。赫哲人在長期的漁獵生產中,發現了大馬哈魚的洄游規律,便以此紀歲。在當地有這樣一個傳說,如果你問赫哲人的年齡,他們往往會把你領到自家的倉房,讓你數一數掛在牆上的大馬哈魚頭的數量。據說,牆上掛有多少個大馬哈魚頭,就說明他有多大歲數了。

除了大馬哈魚頭,有些赫哲人還用大馬哈魚心紀歲。每當大馬哈魚汛期到來後,人們便將捕獲的大馬哈魚心取下一顆,晾乾收藏。

然而,無論採用魚頭還是魚心紀歲,對於長期在野外生活,為捕魚獵獸而四處奔波的赫哲人來說,不僅攜帶、使用、保存起來極不方便,而且由於紀歲周期太長,解決不了漁獵生產中遇到的實際問題。於是,木日曆作為更先進的紀歲工具便誕生了。

計時方式

木日曆有了紀歲、計算月份或日子的概念,但對一天中的時間沒有具體的表述。赫哲人便根據日出日落的活動規律,用相對模糊和籠統的概念稱呼一天中的時間。他們有時以日出、日落表述時間,比如“太陽快出來了”、“太陽出來了”、“沒太陽了”等;有時借用生活中的物體表述時間,比如“日頭一竿子高了”等;有時根據太陽東升西落的過程表述時間,比如“上午”、“晌午”、“下午”等;有時還使用“一頓飯工夫”或“一袋煙工夫”等形象比喻方式計算時間。對於繁星點點的夜晚,赫哲人同樣看星觀時間,使用“三星一竿子高”、“三星正晌午”、“三星偏西”等計算晚上的時間。

赫哲人使用的木日曆及有關對年月日的認識,與漢族人對天文曆法的認識有著相似之處。隨著與內地交往的不斷擴大,赫哲人開始接受了漢族的天文曆法知識。他們按照漢族的方法計算時間,特別是根據二十四節氣組織漁獵生產,並創造了貼近赫哲人實際、具有赫哲地區特色的《二十四節氣歌》。其中,“立春棒打獐,雨水舀魚忙”,反映的是從立春到雨水前後赫哲人捕魚獵獸的情景;“驚蟄忙織網,春分船驗上”,講的是捕魚前赫哲人應做好的各項準備工作;還有“立夏魚群歡,小滿魚來全”,“芒種魚產卵,夏至把河攔”,“小暑胖頭跳,大暑鯉魚歡”,“立秋開了網,處暑鰉魚上”,“白露鮭魚來,秋分魚籽甩”,“立冬下掛網,小雪擋冰障”,“大雪釣冬魚,冬至網修理”……捕魚是赫哲人一年四季的重要生產事項,這獨具特色的《二十四節氣歌》對赫哲人的捕魚活動具有重要的指導作用。赫哲人足不出戶,只要手拿日曆,注意節氣變化,就知道該做什麼了。

現狀

新中國成立後,赫哲人開始使用紙制日曆,千百年來陪伴赫哲人生產生活的木日曆逐漸落伍了。隨著赫哲人生活水平的不斷提高,紀歲、記事方法更是層出不窮,花樣翻新。木日曆早已被精美的日曆、檯曆、掛曆所取代,成了博物館中的藏品;各種鐘錶精確地顯示著一天的時間,“日上三竿”只有在文學作品中才能見到了;科技的發展,也使得《二十四節氣歌》淡出了人們的生產活動,成了老人們含飴弄孫時傳唱的歌謠。

如今,只有在博物館或民族文化村中,才能一睹木日曆的真容。黑龍江省同江市赫哲族博物館和同江市街津口鄉赫哲族文化村中,收藏木日曆實物。