世界遺產-朝鮮王陵項目下包括了分散在韓國18個地方的40座古墓。該王陵從1408年至1966年經歷了5個多世紀,被譽為祖先的回憶,顯示了對他們所獲成就的尊重,並被稱為皇家管理局,保護祖陵免受侵害。除了墓地區域,王陵還擁有一個禮儀區和一個入口。因其秀美的自然風光而被選為墓地,而且背山面水,與遠處的山脊形成理想的層次。除墳堆之外,構成該墓地的其他建築還包括一個T型木製神灶、石碑護罩、皇家廚房和警衛室、紅油漆大門和守墓者的房間。地基外側由刻有人物和動物的石材構成。該朝鮮陵的碑文完成了早期列入世界教科文組織的世界文化遺產目錄的朝鮮半島王陵系列:韓國的慶州歷史區和朝鮮民主主義人民共和國的高句麗古墓。(UNESCO世界遺產中心)

|

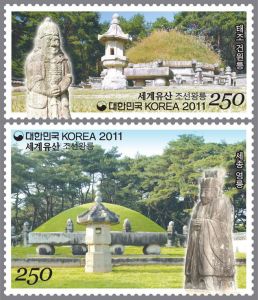

| 2011年韓國郵票《朝鮮王陵》 |

朝鮮王陵位於首爾及近郊的廣闊綠地中間,是現代人回顧歷史、在鬧市中享受自然的珍貴空間。

朝鮮王陵獨特的空間構造

朝鮮王陵是在“逝者安息,生者緬懷逝者”的聖地理念下建造而成。王陵大致分為陵寢(聖地)、祭享(聖地和凡世相見的空間)和入口(凡世)三個空間。墓地選擇的是具有背山臨水地形的非山非野的風水寶地,利用周圍的山和地形地貌等把周邊其他設施與陵墓隔離,陵墓的神聖空間感更加突出。

朝鮮王陵幾乎沒有被盜墓者破壞的秘訣

大部分朝鮮王陵都保持著原貌,可能是因為王陵內部非常堅固的原因。從王陵的地下石室玄宮向南看時,王被安放在左石室,王妃在右石室。各個石室前面有兩塊石頭重疊擋住入口。石室的頂棚上畫有無數的星星,星星中間有太陽和月亮。牆壁上也畫著青龍、白虎、玄武和朱雀四神圖。

要完成石室,需要以1.2米厚的石灰牆圍住石室,再用1.5米厚的木炭包裹住石灰牆。石灰經過的時間越長會變得比石頭還結實,可以阻止外部侵犯,木炭可以防蟲蛀和維持濕度。最後需要蓋上高約4米的墳頭,並在其表面植入草皮。

特別的是,和過去高麗和新羅時代的王陵不同,朝鮮王陵里幾乎沒有昂貴的東西,即使有,大部分也只是仿製品。因為朝鮮王室考慮到昂貴的殉葬品最終會成為加重百姓負擔的因素,應該最先考慮百姓的民本主義占主導而使其選擇了使用簡樸的殉葬品。這種選擇也成為朝鮮王陵不被盜的一個原因。

朝鮮王陵在世祖之後發生了許多變化。雖然基本結構仍相同,但材料發生了變化。朝鮮初期,把王陵建造為石室成為百姓的巨大負擔。之後,世祖留下遺言不要為自己建造石室陵墓,以後的朝鮮王陵都建造成了灰隔陵。灰隔由石灰、黃土和沙子混合而成。把灰隔製成液體形態,裝入模子後,就會非常牢固地固定成型。這樣製作的灰隔比水泥更結實。

王陵聚集在首都圈的原因

朝鮮法典《經國大典》中明確記載著“陵墓應該安放在漢陽城四大門外100里內”的選址條件。事實上,朝鮮的王陵大部分位於首爾四大門外100里(約40千米)以內。宮裡前去參拜的隊伍不難到達,離都城又不太近,位於以都城為中心半徑10里(約4千米)外、100(約40千米)內是朝鮮王陵選址的首要標準。這是後世王孫從宮殿一天就可以往返的距離。這被解釋為是為了盡孝。

朝鮮王陵形制

朝鮮王陵和王妃陵的形制嚴格遵守中國古代的《周禮》、《禮記》等典籍,並以李朝第一代國王李成桂的健元陵為藍本,通常由神道、紅箭門、丁字閣、焚帛爐、神道碑、山神石、石像生、魂游石、長明燈、墓冢、寶頂組成。依據功能劃分,則可分為神道、祭拜區、陵寢區三大部分。在陵區之內,依山水的自然地貌修建有彎曲的神路。紅箭門是祭拜區的入口,通常為紅色的木柵門,靠近此門的地方有準備日常祭品的水剌房和守陵人員居住的守仆房。紅箭門內為祭拜的主要空間——丁字閣。丁字閣為單層建築,面闊為三間,其中間一間向前凸出,平面呈T字形。在舉行陵寢祭祀儀式時,閣內陳設祭主的神位以及供品。在丁字閣旁邊通常設有碑亭,以及祭祀王陵所在之山神靈的山神石。

朝鮮王陵的寶頂通常依據風水理論,選擇左有青龍、右有白虎(均為小山脈)環抱之地,背後為主山(來龍),寶頂建在主山的中脊線延長線上。在寶頂之前有名為“魂游石”的長方形石台,供王或王妃的靈魂登台遠眺。魂游石旁邊立有長明燈,其下方是四方或八方的石柱,長明燈兩側為石望柱。寶頂前方陳列有兩對石虎、兩對石羊、文臣和武臣各一對。與中國皇陵石像生沿著神道兩兩對立的縱向排列方式不同,朝鮮王陵的石像生是左右一字排開的。寶頂為圓形,周圍立有十二塊屏風石或十二地支石。在寶頂後面通常圍有半圓形或U形的矮石牆,稱為“曲牆”。寶頂之下為墓穴,通常由地面向下挖掘十尺的深度[1]。

朝鮮王朝的王室墓葬分為同原(國王與王妃合葬在同一墓室中)、同原異封(王與王妃合葬在一座陵墓中,但是立兩座寶頂;如果在正妃死後還立有繼妃,則修建一前二後或者一前三後的三座、四座寶頂)、同陵異岡(王與王妃分葬在兩座陵墓中,兩座陵墓緊挨在一起,共用同一個兆域和享殿,但以不同的主山作為墓穴的“來龍”。通常王陵在右側,王妃陵在左側)和異地安葬(王與王妃在不同的地方建造各自的陵園)四種。

朝鮮王朝初期,王陵的兆域範圍為周圍一百步,在肅宗朝建設明陵之後擴大了兆域面積,在其境內種植松、柏、櫟等喬木,以及杜鵑等灌木。寶頂及墓丘上覆蓋的草皮由慕華館種植[2]。根據朝鮮王朝時期的《國朝五禮儀》,王陵(含妃陵和世子墓園)為禁地,禁止居住、樵採、建造私人墳墓。在被劃為王陵兆域的地區,所有的居民和墳墓都要限時遷出。

在朝鮮時期,王陵工程勞役由平民承擔,農忙時期則以僧人代替。睿宗修建昌陵時徵用了七千名百姓,世宗陵在睿宗元年從廣州遷葬至驪州時徵發了五千名百姓和一百五十名工匠,消耗大米一千三百二十三石五斗,鹽四十一石三斗[3]。

分布區域

朝鮮李朝的王陵絕大多數分布於大韓民國京畿道和首爾市境內。由於第一次王子之亂中朝鮮王室一度遷都松京(今開城)的緣故,在朝鮮民主主義人民共和國開城市境內有太祖神懿王后的齊陵和定宗的厚陵。此外,廢王端宗被安葬在其流放地——江原道寧越郡的莊陵。在朝鮮東北部的鹹鏡南道境內還分布著李朝四世遠祖的陵墓,即穆祖李安社的德陵和孝恭王后李氏的安陵;翼祖李行里的智陵和貞淑王后的淑陵;度祖李椿的義陵和敬順王后朴氏的純陵;桓祖李子春的定陵和懿惠王后崔氏的和陵。朝鮮王陵大多採取同兆域分布的形式,如京畿道九里市仁倉洞的東九陵(健元陵、顯陵、穆陵、徽陵、崇陵、惠陵、元陵、綏陵、景陵),京畿道高陽市德陽區龍頭洞的西五陵(敬陵、昌陵、明陵、翼陵、弘陵),京畿道高陽市德陽區元堂洞的西三陵(孝陵、睿陵、禧陵),京畿道坡州市條里邑的坡州三陵(恭陵、順陵、永陵),京畿道南楊州市的洪裕陵(洪陵、裕陵),京畿道華城市的隆健陵(隆陵、健陵),首爾市的獻仁陵(獻陵、仁陵)、宣靖陵(宣陵、靖陵)、英寧陵(英陵、寧陵)、泰康陵(泰陵、康陵)等等。

國王生母及夭折王子的墓地(園)通常也設在王陵墓葬區之內,比如世祖光陵兆域內設有徽慶園(純組生母綏嬪)和肅宗寧嬪墓;西五陵內設有順昌園(明宗順懷世子墓)、綏慶園(思悼世子生母映嬪墓)和大嬪墓;洪陵兆域內設有永徽園(高宗之子英親王李垠生母嚴貴妃之墓)和崇仁園(懿愍皇太子李垠及其長子李晉之墓)。

朝鮮王陵列表

墓主 陵號 入葬時間 位置 韓國史跡文化財編號 備註太祖李成桂

神懿王后韓氏

神德王后康氏 健元陵

齊陵

貞陵 1408年

1391年

1396年 楊州儉岩山/京畿道九里市仁倉洞

豐德北粟村/朝鮮開城市豐德郡

楊州沙河裡/首爾市城北區貞陵洞 193號

208號 東九陵

神德王后初葬於漢城皇華坊北原,太宗九年移葬

定宗李芳果

定安王后金氏 厚陵 1419年

1412年 曔德興教洞/朝鮮開城市

與定宗陵同原

太宗李芳遠

元敬王后閔氏 獻陵 1420年

1420年 廣州大母山/首爾市瑞草區內谷洞

與太宗陵同原 194號 與純組仁陵統稱為“獻仁陵”

世宗李祹

昭憲王后沈氏 英陵 1450年

1446年 驪州北城山/京畿道驪州郡陵西面(英寧陵)

與世宗陵同原 195號 初葬於廣州獻陵西岡,睿宗元年移葬

文宗李珦

顯德王后權氏 顯陵 1452年

1441年 京畿道九里市仁倉洞

與文宗陵同原 193號 東九陵

端宗李弘暐

定順王后宋氏 莊陵

思陵 1457年

1521年 江原道寧越郡寧越邑

楊州群場裡望東峰/京畿道南楊州市榛接邑 196號

209號 1698年改為王陵規制

1698年改為王妃陵規制

世祖李瑈

貞熹王后尹氏 光陵 1468年

1483年 楊州注葉山直洞/京畿道南楊州市榛接邑

在世祖陵東岡 197號

德宗李暲

昭惠王后韓氏 敬陵 1457年

1504年 高陽東蜂峴/京畿道高陽市德陽區龍頭洞

在德宗陵右岡 198號 西五陵

睿宗李晄

章順王后韓氏

安順王后韓氏 昌陵

恭陵

昌陵 1469年

1461年

1498年 高陽敬陵北岡/京畿道高陽市德陽區龍頭洞

坡州南普施洞/京畿道坡州市條里邑

在睿宗陵左岡 205號

198號 西五陵

坡州三陵

成宗李娎

恭惠王后韓氏

貞顯王后尹氏 宣陵

順陵

宣陵 1494年

1474年

1530年 廣州西學堂洞/首爾市江南區三成洞

坡州恭陵南岡/京畿道坡州市條里邑

在成宗陵左岡 199號 與中宗靖陵統稱為“宣靖陵”

坡州三陵

燕山君李㦕

居昌郡夫人慎氏 燕山君墓 1513年

1537年 首爾市道峰區 362號 初葬於流放地江華島,1513年經中宗批准移葬到現址。最初以王子君之禮安葬,非王陵規制。1830年改為王子大君墓規制

中宗李懌

端敬王后慎氏

章敬王后尹氏

文定王后尹氏 靖陵

溫陵

禧陵

泰陵 1544年

1557年

1562年

1565年 廣州西學堂洞/首爾市江南區三成洞

京畿道楊州市長興面日迎里

京畿道高陽市德陽區元堂洞

首爾市蘆原區孔陵洞 199號

210號

200號

201號 與成宗宣陵統稱為“宣靖陵”

西三陵

與明宗康陵合稱為“泰康陵”

仁宗李峼

仁聖王后朴氏 孝陵 1544年

1577年 高陽禧陵西岡/京畿道高陽市德陽區元堂洞

與仁宗陵同原 200號 西三陵

明宗李峘

仁順王后沈氏 康陵 1567年

1575年 楊州泰陵東岡/首爾市蘆原區孔陵洞

與明宗陵同原 201號 與文定王后泰陵合稱“泰康陵”

宣祖李昖

懿仁王后朴氏

仁穆王后金氏 穆陵 1608年

1600年

1632年 楊州健元陵第二岡/京畿道九里市仁倉洞

在穆陵左岡

在穆陵左岡 193號 東九陵。初葬於健元陵西岡,仁祖八年移葬

初號“裕陵”

初號“惠陵”

光海君李琿

廢妃柳氏 光海君墓 1643年 京畿道南楊州市 363號 以王子君之禮安葬,非王陵規制

元宗李琈

仁獻王后具氏 章陵 1627年

1626年 金浦後岡/京畿道金浦市豐舞洞 202號 初葬於楊州群場裡,陵號“興慶園”,仁祖五年移葬

初葬於楊州群場裡,陵號“毓慶園”

仁祖李倧

仁烈王后韓氏

莊烈王后趙氏 長陵

長陵

徽陵 1731年

1635年

1688年 坡州交河舊治/京畿道坡州市炭縣面

與仁祖陵同原

楊州健元陵西岡/京畿道九里市仁倉洞 203號

初葬坡州北雲川里,英祖七年移葬

東九陵

孝宗李淏

仁宣王后張氏 寧陵 1673年

1674年 驪州英陵東弘濟洞/京畿道驪州郡陵西面

與孝宗陵同原 195號 初葬楊州健元陵西岡,顯宗十四年移葬。與世宗英陵合稱“英寧陵”

顯宗李棩

明聖王后金氏 崇陵 1674年

1683年 楊州健元陵西南別岡/京畿道九里市仁倉洞

與顯宗陵同原 193號 東九陵

肅宗李焞

仁敬王后金氏

仁顯王后閔氏

仁元王后金氏 明陵

翼陵

明陵

明陵 1701年

1680年

1701年

1757年 高陽敬陵東岡/京畿道九里市仁倉洞

高陽敬陵東岡/京畿道九里市仁倉洞

與肅宗陵同原

在肅宗陵右岡 198號

西五陵

西五陵

景宗李昀

端懿王后沈氏

宣懿王后魚氏 懿陵

惠陵

懿陵 1724年

1718年

1730年 楊州南天藏山/首爾市城北區石串洞

楊州崇陵左岡/京畿道九里市仁倉洞

與景宗陵同原 204號

193號

東九陵

英祖李昑

貞聖王后徐氏

貞純王后金氏 元陵

弘陵

元陵 1776年

1757年

1805年 楊州健元陵右岡/京畿道九里市仁倉洞

高陽昌陵左岡/京畿道高陽市德陽區龍頭洞

與英祖陵同原 193號

198號

東九陵

西五陵

真宗李緈

孝純王后趙氏 永陵 1728年

1751年 坡州順陵左岡/京畿道坡州市條里邑

與真宗陵同原 205號 與恭陵、順陵合稱為“坡州三陵”

莊祖李愃

獻敬王后洪氏 隆陵 1761年

1815年 水原舊治後花山/京畿道華城市安寧洞

與莊祖陵同原 206號 初葬楊州拜峰山,號“永佑園”,正祖十三年移葬至水原,改名“顯隆園”,後改稱隆陵。與正祖健陵合稱“隆健陵”

正祖李算

孝懿王后金氏 健陵 1800年

1821年 水原舊治花山顯隆園西岡/京畿道華城市安寧洞

與正祖陵同原 206號 與莊祖隆陵合稱“隆健陵”。初葬顯隆園東岡,純祖二十一年移葬

純祖李玜

純元王后金氏 仁陵 1834年

1857年 廣州獻陵右岡/首爾市瑞草區內谷洞

與純祖陵同原 194號 與太宗獻陵合稱“獻仁陵”。初葬交河舊治,哲宗七年移葬

翼宗李旲

神貞王后趙氏 綏陵 1830年

1890年 楊州健元陵左岡/京畿道九里市仁倉洞

與翼宗陵同原 193號 東九陵。初葬懿陵左岡,名“延慶園”,後改名綏陵。憲宗十二年移葬於楊州龍馬峰下,哲宗六年又移葬至現址

憲宗李奐

孝顯王后金氏

孝定王后洪氏 景陵 1849年

1843年

1903年 楊州健元陵西岡/京畿道九里市仁倉洞

與憲宗陵同原異封

與憲宗陵同原異封 193號 東九陵

哲宗李昪

哲仁王后金氏 睿陵 1863年

1878年 高陽禧陵右岡/京畿道高陽市德陽區元堂洞

與哲宗陵同原異封 200號 西三陵

高宗李熙

明成太皇后閔茲映 洪陵 1919年 京畿道南楊州市金谷洞

與高宗陵同原 207號 仿中國皇陵規制修建

明成皇后初葬於首爾市清涼洞,1897年追尊為皇后,移葬至南楊州崇陵右岡,陵號“肅陵”。1919年移葬至洪陵,與高宗合葬

純宗李坧

純明孝皇后閔氏

純貞孝皇后尹氏 裕陵 1926年

1904年

1966年 京畿道南楊州市金谷洞

與純宗陵同原

與純宗陵同原異封 207號 與高宗洪陵合稱“洪裕陵”。又稱“金谷陵”

王陵與王妃陵所在位置為古地名與今地名對照,其中古地名為《璇源系譜》中的記載

粗體字為列為世界文化遺產的陵墓

參考文獻

《璇源系譜》,李朝王室宗譜《國朝五禮儀》

《國朝寶鑑》,隆熙三年(1909年)印,韓國典籍文化財

《國朝喪禮補編》,英祖三十四年(1758年)印,美國加州大學伯克利分校藏

《宮園儀》,正祖四年(1780年)印,日本宮內府書陵部藏

《健陵志狀》,純組年間印,美國哥倫比亞大學藏

《景陵志狀》,哲宗年間印,美國哥倫比亞大學藏