作品原文

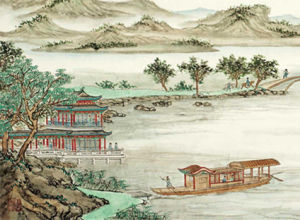

晚泊⑴

半世⑵無歸⑶似轉蓬⑷,今年作夢到巴東⑸。

身游萬死一生⑹地,路入千峰百嶂⑺中。

鄰舫⑻有時來乞火⑼,叢祠⑽無處不祈風⑾。

晚潮又泊淮南⑿岸,落日啼鴉戍堞⒀空。

注釋譯文

字詞注釋

⑴泊:停船。

⑵半世:半生,半輩子。

⑶無歸:無所歸宿。

⑷轉蓬:蓬草隨風飄轉,因之比喻到處漂泊。

⑸巴東:古郡名,轄今重慶奉節、雲陽等縣。陸游此行赴夔州,即奉節。

⑹萬死一生:猶言九死一生。極言生命的危險。

⑺千峰百嶂:形容山巒重迭。嶂,指高險像屏障的山。

⑻鄰舫:相鄰的船。

⑼乞火:求取火種。

⑽叢祠:鄉野間的神祠。

⑾祈風:祈求一路順風。

⑿淮南:陸游泊船的瓜洲所在地屬淮南東路。

⒀戍(shù)堞(dié):瓜洲有石城,設兵戍守,此指守望的城樓。堞,城上的短牆。

白話譯文

我半世以來飄零不定,像蓬草隨風;誰想到今年又往巴東,那地方,已多次出現在我的夢中。我就要進入那險阻難行、萬死一生的蜀地;行走在危機四伏的小路,面對高聳的百嶂千峰。鄰船有人來借火種,荒野的神祠,總有人在祈求順風。乘著晚潮船泊在淮水南岸,戍樓空無一人,只有烏鴉啼叫,迴蕩在淒迷的夕陽中。

創作背景

乾道五年(1169年),陸游四十五歲,奉命為夔州通判。次年(1170年)六月初,他從臨安出發,踏上了入川的水程。這首詩是六月二十八日舟過鎮江,停泊在瓜洲時所作。陸游在來鎮江之前,已歷官鎮江、隆興通判,乾道三年,被言官以“交結台諫,鼓唱是非,力說張浚用兵”而罷官,至此復出。

作品鑑賞

詩首聯就抒發身世之感,說自己長期輾轉道路,似隨風飄轉的蓬草一樣,沒想到今年又往巴東去。以蓬草喻生涯無定,是前人常用的比喻,陸游用在這裡,不但很切合他的身世,更因為他此刻離家不久,還帶著離別的遺愁,所以分外淒切。“無歸”二字,結合陸游生平以收復國土為己任,渴望戰鬥在前線來看,不僅僅是說自己似飛蓬,不能安居,而是對此行是到夔州,仍是閒職,不能為國出力而感到不滿。次句寫赴官巴東,構思巧妙,不直說其事,而說自己做夢到巴東,既說出了目的地,又表現了自己複雜的心情。陸游在出發以前,曾作《投梁參政》詩,直率地說自己“殘年走巴峽,辛苦為斗米”,“但憂死無聞,功不掛青史”,夢到巴東,正是這一心情的反映。當然,三峽蜀道之難行,也是一個重要原因,因此次聯便遙想此行前程的苦難,說蜀道是萬死一生的險地,自己將步入那千峰百嶂之中。這兩句是想像之詞,也可理解為上聯所說的夢中所歷,在寫行路難中,不免也有世路艱難的感嘆。

詩的前兩聯是說明晚泊即乘舟出行的原因及黯然的心情,第三聯正式入題寫晚泊,通過泊船時的一件小事及眼前的景色來表現。鄰舟乞火,鄉間廟宇有船夫們祈禱順風,看似漫不經心而出,實際上以借火說明夜泊,以廟宇說明所泊處不是很荒涼的地方;由此末尾再順手帶出晚泊的地點是淮南岸,眼前是落日、啼鴉、戍樓。尾句結得很蕭索,與詩人的心情緊密相合。瓜洲屬鎮江,陸游曾在這裡任職,當時鬥志昂揚,滿懷希望,以致他後來在詩中自豪地宣稱他這段經歷,有“樓船夜雪瓜洲渡”句。如今他舊地重到,見眼前蕭然景色,嘆仕途多艱,壯志難酬,心中感慨,可想而知。

陸游《九月一日夜讀詩稿有感走筆作歌》說自己早年學詩,“殘餘未免從人乞”,自從四十八歲到南鄭從軍,從現實中汲取了創作源泉,遂悟出詩家三昧。這首詩是陸游從軍南鄭以前的作品,格調遠不如他晚年作品那么蒼勁雄健,或多或少還可看出他向江西詩派作家曾幾學習的痕跡。

但全詩看似隨筆揮灑,仍能情意相貫,屬對工整,是他前期詩中的佳章。清劉熙載《藝概》說陸游詩“明白如話,然淺中有深,平中有奇,故足令人咀味”,就是指這一類詩。陳衍《宋詩精華錄》說:“翁與石湖、誠齋皆倦遊者,而石湖但說退居之樂,陸、楊則甚言老於道路之苦,似與官職大小亦有關係。”此評恐未真正說中放翁心事。

作者簡介

陸游

陸游