基本內容

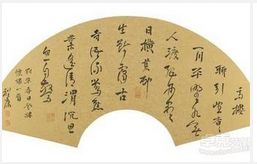

春日登樓懷歸

寇準

高樓聊引望,杳杳一川平。

野水無人渡,孤舟盡日橫。

荒村生斷靄,古寺語流鶯。

舊業遙清渭,沉思忽自驚。

註:①此詩約作於980年,詩人時年十九,進士及第,初任巴東知縣。

②舊業,這裡指田園家業。清渭,指渭水。

詩的前三聯寫春日登樓的見聞,尾聯由見聞而懷歸。

首聯首句即點明登樓。聊,姑且。引,長,引伸為“遠”。次句至頸聯寫望中之景。次句寫詩人登高遠眺,放眼所見的是一片廣袤無際的平野。

頷聯俯瞰,寫樓前景色,一條河流,一條渡船,四野空曠無人,不見渡者,也不知船家何往,盡日只有那條孤零零的渡船橫躺在水裡飄蕩。此聯明顯化用了韋應物的“野渡無人舟自橫”句,兩者意境相近,寇詩著一“孤”字及“盡日”一詞,尤其後者,更強調了其持續時間之長,再加上“野水”的意象,其意境比韋詩要來得更為豐厚些。

頸聯寫抬眼所見。靄,輕煙。斷靄,謂煙時起時沒。詩人登高覽景,當目光投向荒村時,已近黃昏,村里人家大約已在點火做飯了,故冒出縷縷輕煙。不遠處的古寺那邊,不時傳來黃鶯婉轉清脆的啼鳴聲。

眼中所見的“野渡”、“炊煙”之景,耳邊所聞的“流鶯”之聲,引發了詩人對故鄉的思念之情。尾聯寫詩人不由地懷念起故鄉來:在那遙遠的地方,有自己的田園家業(故業)、自己的親人,迷離恍惚中,詩人仿佛置身故鄉,看到了家鄉的流水,家鄉的渡船,家鄉的村舍……詩人陷入了沉思之中。末句則寫詩人從對故鄉的沉思遐想之中驚覺的情狀。

律詩要求中間兩聯即頷聯、頸聯要對仗。本詩的頷聯、頸聯對仗工整,意象鮮明,寫景生動形象。頷聯“野水”對“孤舟”、“無人渡”對“盡日橫”,渾然天成;頸聯以“荒村”對“古寺”、“生”對“語”、“斷靄”對“流鶯”,嚴謹工整。

從詩人思想感情的變化看,首句“聊”字表明其並非因懷歸而登樓,而後由登樓見聞引發懷歸之情,進而進入沉思遐想,末句一“驚”字,生動地揭示了詩人由遐思默想到突然驚覺的心理變化過程,蘊含著遊子對故鄉的依戀之情。

論:如果光看正史里的寇準,是斷然想不出他會寫出這樣的詩,宋初詩壇分三種體,一是白體,二是晚唐體,三是西崑體。寇先生則是晚唐體的盟主,也是其中的一個異類,因為他官做的大,而愛好寫這種詩的人大抵都是和尚和隱士。比如宋初的“九僧”,比如林和靖隱士,還比如魏野隱士。他們的本來就是“我是清都山水郎,幾曾著眼看侯王”的那種tease。終日介的閒著,所以就愛在狹小的空間裡苦吟出一些清新自然的景色。尤其喜歡把功夫用在中間兩聯上,句式大抵是前兩句為二一二,後兩句為二二一,還把單音節處作為“詩眼”,嘔心瀝血的加以琢磨。象寇公這首詩,中間兩聯就歷來受人追崇,北宋翰林圖畫院還曾“野水”這一聯作為考題來品評考生畫畫水平的高低,可見這一聯確為寫景之佳句。

全詩前三聯全是寫景,後一聯由景生情,做到了交融。首聯點明地點,古人大抵一登樓就感觸良多,曾在帥哥劉表手下工作的王粲同志就是力證。又如古來那些恨恨不平的人們總要喝酒一般,陶淵明先生又可算做一個具體的例子,陶先生曾嘆曰:“我不能為五斗米折腰向鄉里小人!”即日就解印綬去職。誠然可敬可佩,雖則陶先生一不買彩票,二沒有“低保”可吃,三更沒有加入工會,然而家中卻還有“奴子”,由此足可見他“不折腰”的底氣所在,不然餓死與南山之下怕也是情理之中。

頷聯就是化用韋蘇州《滁州西澗》的名句了,黃魯直每每引以為自傲的就是他所創的“脫胎換骨大法”和“點石成金大法”,古代雖不講究智慧財產權,然而儒家學派的學風卻是不容於抄襲的,寇老西兒這一聯乃從樓上的視角來看,所以野水和孤舟的描寫要虛,但結合整詩來讀,則意境更為豐厚。頸聯所寫的景物則更抬眼所見,最後一聯則化景為情。“驚”字為眼,情卻沒有表露,含不盡於意外本是宋人所追求的境界。宋初追隨晚唐賈島、姚合路線的晚唐體,寇公的這首詩實可算個一個代表。

注釋譯文

詞語注釋

⑴引望:遠望。

⑵杳杳:深遠的意思。

⑶斷靄:時有時無、忽聚忽散的煙氣。靄,輕煙。

⑷流鶯:謂婉轉的鶯鳴。

⑸舊業:祖上的基業,如房宅田地等。清渭:指渭水,源出甘肅鳥鼠山,橫貫陝西渭河平原,東至潼關入黃河。渭水清,古人多與流入渭河而水流渾濁的涇水對舉,稱清渭濁涇。寇準的家鄉在渭水北岸的下邽,他當時在湖北,所以有“遙清渭”的感嘆。

作品譯文

無事登上高樓遠望,茫茫一片平野無邊無際。

四野空空,只見流水,不見渡者。小舟無依橫在岸邊。

遠處荒村古寺,一縷縷炊煙裊裊,三兩聲鶯鶯叫語。

這些多像我遙遠而熟悉的故鄉啊,想到這裡,不由驚醒。

創作背景

這首五言律詩,有人認為“當是萊公謫外時所作”(見王文濡編《歷代詩評註讀本》上冊),其實不然。它作於寇準二十歲左右的青年時期。大約是太平興國五年(980年),詩人進士及第,初任巴東知縣。王辟之《澠水燕談錄》說:“萊公初及第,知歸州巴東縣”,司馬光《溫公續詩話》道:“年日一九進士及第,初知巴東縣,有詩云:‘野水無人渡,孤舟盡日橫。’”王士禎《帶經堂詩話》卷十二引《蜀道驛程記》亦道:“公在巴東有‘野水、孤舟’之句為人傳誦”,另外葛立方《韻語陽秋》也有類似說法。此說當可信。

作者簡介

寇準生於961年七月十四日(8月27日),宋太宗太平興國五年(980)進士。為人剛直,因多次直諫,漸被皇帝重用。太宗時官至參知政事。真宗即位後,先後在工部,刑部,兵部任職,又任三司使。景德元年(1004),與參知政事畢士安一同出任宰相(同平章事)。當年冬天,契丹南下犯宋,包圍了瀛洲等河北地區,朝野震驚;寇準力主真宗親征,反對南遷。真宗抵達澶州(今河南濮陽)後,軍心漸漸穩定,後射殺遼軍先鋒撻覽,於是訂立了“澶淵之盟”。景德二年,升任中書侍郎兼工部尚書。三年,因王欽若等人排擠,辭去相位。天禧元年(1017)又恢復宰相職務,後因參與宮廷權力鬥爭,被丁謂等人排擠。貶至雷州(今廣東海康),衡州(今湖南衡陽)等地,1023年閏九月七日(10月24日)病死於當地。留有《寇萊公集》。