簡介

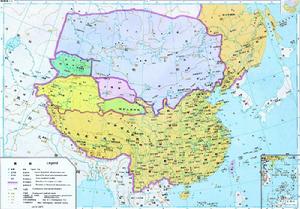

公元1368年 明朝建國百餘年間,退居漠北的金元殘餘勢力伺機南下,成為明代的嚴重邊患。明朝統治者不得不在東起鴨綠江,西抵嘉峪關,綿亘萬里的北部邊防線上相繼設立了遼東、宣府、薊州、大同、太原、延綏、寧夏、固原、甘肅九個邊防重鎮,史稱“九邊重鎮”。 是明朝同蒙古殘餘勢力防禦作戰的重要戰線。

九邊重鎮的建設與戰事

明太祖北伐成功將元軍趕出了長城以北地區,並未趕盡殺絕。元朝的殘存勢力雖然經常互相

殘殺,有時強盛有時衰弱,但一直侵擾明朝的邊境,企圖捲土重來。因此,明朝自

建國起,其國防就一直以北方邊鎮最為重要,而有明一代,北方的邊患也從未停止

過,直到亡於一個新興的北方民族——女真族。

洪武年初,朱元璋即在北方設遼東〔今遼寧遼陽〕、大同、宣府〔今河北宣化〕、

明朝與北元的對峙

明朝與北元的對峙朱元璋又在長城以北建立大寧衛〔今凌源〕、開平衛〔今內蒙古多倫〕、東勝衛〔今內蒙古呼和浩特〕三個軍事重鎮,作為九邊的外圍據點。於要害之地,如紫荊關、蘆花領、古北口、居庸關、喜峰口、松亭關等處,也都置兵戍守。於是東起遼陽,西經大寧、開平、興和、獨石、東勝,抵大同,數千裡間,各邊鎮衛所都駐軍隊、開屯田,聲勢相連,形成了一條牢固的防務線。

其中,山海關乃關內外交通樞紐,地勢最為重要,女真興起後,以此地駐兵最

多,設總兵和經略負責鎮守。駐守邊鎮的軍隊稱為邊兵,總兵官總鎮正兵,副總兵領三千人作為奇兵,游擊 也領三千人往來防禦,為游兵,恭將分守各路要塞,東西互相策應,為援兵。永樂年間,成祖自動放棄大寧衛,把大寧所轄邊地賞給兀良哈,從此北邊失一重鎮,遼東與宣府、大同的聯絡也因此阻絕。成祖又徙東勝左衛於永平,右衛於遵化

明成祖為鞏固邊防,遷都北京

明成祖為鞏固邊防,遷都北京是邊防第二線的宣府、大同也逐漸變為最前線的要塞了,北方的國防線因此步步南

移。

不過成祖對邊防還是相當重視的,自宣府以西,直至山西邊緣,“皆峻垣深壕,

烽堠相接”,凡通車馬的隘口,設百戶防守,只有樵夫牧民的隘口,也安置邊兵十

人戍守。英宗正統元年,因為寧夏所轄的屯堡均在河外,曠遠難守,由總兵史昭建

議,在花馬池築哨馬營,以便策應。憲宗成化七年,延綏巡撫餘子俊大築邊城,東

起黃甫川,西至定邊營,共一千二百餘里。而在牆內,自偏頭至寧固,塹山堙谷,

稱之為夾道。這些邊城,非常堅固,守衛的將士也英勇頑強,北人稱之為駱駝城,

一時之間,西北防務頗為振飭。

九邊重鎮的荒廢

由於邊防的馳壞,也是從成祖時逐漸開始的。洪武時,平時只讓出生本地的士

兵和有罪謫戍者守邊,邊境有事才調動內地的軍隊,稱為客軍。成祖卻命內地的軍

隊都要輪流戍邊,稱為邊班,從此邊兵逃亡的人數逐漸多起來。而邊軍的屯田制度,

從宣德、正統時起也開始遭到破壞,分駐各邊鎮的親王、太監、軍官等都爭相侵占

屯田,役使軍丁為他們耕種,軍丁不堪虐待,逃亡的就更多了。當時的正派官吏,

象山西、河南巡撫于謙,宣大巡撫羅亨信深知問題嚴重,對宦官及其私黨的所為極

其不滿,為維護屯田制度不廢餘力,象于謙就曾“盡奪鎮將私墾田為官屯,以資邊

用”,而羅亨信也迫使明廷停止徵收軍丁私墾田的田稅。

邊軍屯田還不能做到糧食自給,朱元璋便下令鹽商只能拿邊境的糧食來換鹽引,

於是富商大賈紛紛出錢召募農民到邊境開荒墾田,邊境的糧倉也因此充足了。但是

到了孝宗弘治年間,戶部尚書葉淇卻讓鹽商納銀換引,而由太倉供給邊境用糧,鹽

商們自然不再管邊境的糧倉是否裝得滿,邊地日見荒蕪,邊境的糧價越來越貴,邊

軍用糧也越來越困難了。

武宗以後,邊將冒餉,邊兵逃亡,諸如此類的事已司空見慣,邊備日漸廢池。直至明朝滅亡。

〔參考《明史》“兵志”、“于謙傳”,《明會要》“邊防”〕