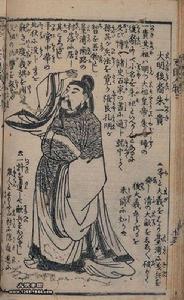

明德宗像

明德宗像康熙六十年(公元1721年),台灣知府王珍橫徵暴斂,向百姓無休止攤派各種苛捐雜稅,怨聲四起。台灣地震,引起海水泛漲,民間謝神唱戲,王珍以"無故拜把"為由,監禁四十餘人。民眾人山砍竹,王珍以"違禁"為由,抓二百多人,交了錢就放人,不交錢打四十板,驅逐過海,攆回原籍。民間耕牛、糖鋪,交錢方許使用。"地方官種種騷擾,百姓受不過。"

朱一貴對清朝官吏的壓迫剝削早懷不滿。三月十五日,他與友人黃殿、顏子京、李勇、吳外等十六人聚會拜把,決定武裝起義。四月十九日,黃殿、李勇等五十二人結盟拜把,朱一貴擔任盟主,自稱南明魯王朱以海之後。起義的旗幟上寫"大元帥朱"、"大明重興"、"清天奪國"等字樣,以示"反清復明"、"光復故國"。百姓早就對台灣官吏文婪武嬉,政亂刑繁責恨不已,謀反思變。起義軍很快就聚結了一千多人,當夜攻占岡山清兵營汛,繳獲鳥槍、藤牌十數件。接著又攻占新園汛、南路營、諸羅山、埤頭汛、濱榔林汛、下淡水汛等營汛,奪取了武器。

起義軍隊伍迅速壯大,到四月下旬有二萬多人,五月上旬又有數萬人投奔起義軍。到最高峰時,參加起義人數達三十萬人。起義隊伍浩浩蕩蕩,先後攻占了鳳山縣、台灣府、諸羅縣。五月初攻打府治(今台南市),義軍大獲全勝。清把總楊泰回響義軍號召,刺殺總兵歐陽凱。清軍守備胡忠義、千總蔣子龍、把總林彥、石琳被擊斃。台廈巡道梁文渲、知府王珍、同知王禮及縣丞、知縣、典史等大小官員敗逃澎湖。起義軍控制了整個台灣,"全台俱陷"。清朝當局陷於被動局面。

起義過程中,朱一貴所部紀律比較嚴明,每到一地,安民告示,嚴禁殺掠。"行令頗嚴、掠民財物者,聞者輒殺。“攻下台灣府城後,朱一貴被推舉為中興王,國號大明,年號永和,且承襲明朝的制度,廢除滿族剃髮令,將旗裝脫下、長辮剪斷,恢復明朝時的服裝及傳統漢人的髮式。並祭天地列祖列宗及延平郡王鄭成功。同時大封諸將四十餘人;發布文舍,號令天下。台灣事變的訊息傳到清廷,閩浙總督滿保兼程趕赴廈門,調南澳總兵藍廷珍出師討伐。水師提督施世驃也速奔澎湖。當清軍調兵遣將之時,朱一貴起義軍內,土豪出身的杜君英、社會父子因圖謀王位不成而作亂,背叛義軍並率部下幾萬人出走,義軍力量因此削弱。

六月十六日,清軍在鹿耳門登岸,義軍與清軍激戰。二十一日,台灣府城被清軍攻破。義軍準備退守諸羅,又遭藍廷珍伏兵襲擊。朱一貴率部退駐下前,再退溝尾莊。七月初六,朱一貴因叛徒楊旭、楊雄出賣,被清軍所獲,被捕時面對平亂之福建水師提督施世驃(收台居鹿港施琅之子,施公案施世綸之弟),猶昂然自立,自稱孤家。十二月十八日,朱一貴和其它義軍首領一起,在北京就義。朱一貴被俘後,義軍或散或逃或繼續抗清,直到雍正元年(公元1723年)。台灣才復歸平靜。杜君英、杜會父子等幾人投降清軍,最終也被清軍所殺。

朱一貴起義是台灣歷史上第一次大規模的農民起義。導致起義的士要原因是台灣地方官員對民眾的壓迫剝削。康熙皇帝在"上諭"中也承認:"台灣地方官平日但知肥己,刻剝小民,激變人心,聚眾叛逆。"這說明清初封建官府和廣大人民的矛盾已發展到十分尖銳的地步,所以朱一貴揭竿而起,能夠一呼百應。這場由農民階級組織領導的、體現廣大農民願望的農民起義雖然失敗了,它對後來藍廷珍、藍鼎元提出一系列治理和開拓台灣,促進台灣社會安定和發展的措施,卻起了不可小視的警示作用。

朱一貴同時也是清代自稱明宗室而成功起事的第一人,鹹豐四年(公元1854年)貴州舒光富起兵後,追尊朱一貴為大明德宗興天廣道肅烈宣猷繼文桓武景仁莊孝義皇帝。

民間傳說朱一貴死後被玉皇大帝封為“台南州城隍綏靖侯”,在台南市小南門城隍廟被祀為主神。據說朱一貴養鴨於鴨母寮,於今高雄縣內門鄉光興村內。鴨母寮興安宮供奉朱一貴神位,興安宮在廟前水池中增置朱一貴趕鴨子的塑像。