信息

物質文化遺產 .

.全國重點文物保護單位

古建築

安徽省

明中都城附屬建築VI-並47

簡介

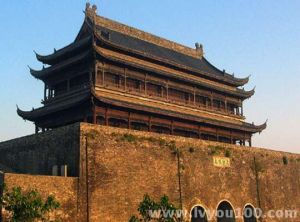

明中都附屬建築位於鳳陽縣西北部,東起獨山山麓,南至老人橋,西接馬鞍山,北抵京滬鐵路,西南伸出鳳凰山山嘴南坡,占地面積約為50平方公里。包括圜丘、方丘、塗山門、觀星台。圜丘遺址位於鳳陽縣城西鄉龍盤村中部;方丘遺址位於鳳陽縣門台鎮陳嘴村東;塗山門在鳳陽縣城西鄉地子庵村西北200餘米處;觀星台位於鳳陽縣府城鎮東部獨山之巔。圜丘和方丘是洪武初年祭祀天地的場所,塗山門是明中都城西垣唯一的一座門,門址夯土台基仍保持原來輪廓,是中都城9門中保存最為完整的一個城門遺址。2006年在國務院公布第六批全國重點文物保護單位時,明中都附屬建築作為合併項目,被歸入第二批全國重點文物保護單位“明中都皇故城及皇陵石刻”中。 .

.圜丘

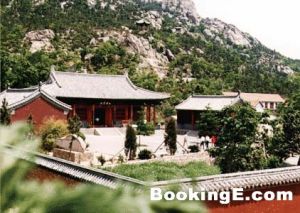

圜丘建於明洪武四年(1371年)。洪武八年,朱元璋曾往圜丘祭天。天啟元年《鳳陽新書》云:“殿垣久廢基址存”。建國後,圓丘主要殿址已不存,尚存遺址。圓丘遺址呈圓形,南北長238米,東西寬234米,外邊為寬30米的圈深溝,遺址中部土台高5米,北部高8米,經調查勘探,證實整圓丘建築別具一格,是一座直徑1.1公里的圓形建築區,外圍建有護牆,四條寬20米由塊石鋪成的通道從四面通向圓心的祭天圓丘。 .

.