重建歷程

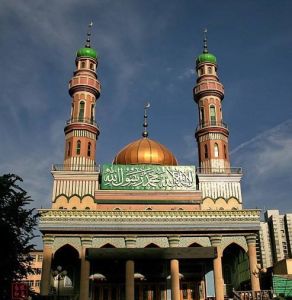

昌吉市本地寺

昌吉市本地寺嘉慶元年(1795年),由於教堂過於簡陋狹小,在原教堂址重建磚木結構昌吉清真大寺。因陝西寺分坊另建,昌吉清真大寺更名為本地寺。

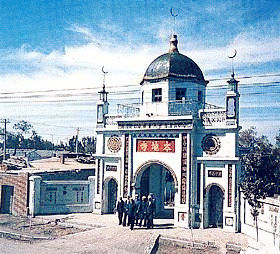

光緒二年本地寺毀於兵火。光緒四年(1878年),本地寺移到南關西街今寺址。第三次又新建起土木結構的本地寺。

1933年該寺毀於戰亂兵火。1936年在原寺第四次建起本地寺。

1936年,在原寺址上,又重新修建了本地寺。

1996年4月在原殿第五次重建清真寺,建築面積1600平方米,一次可容納2千人禮拜。

宗教活動

昌吉市本地寺

昌吉市本地寺昌吉回民建立第一個宗教活動寺點,是在昌吉建縣之初的1773年(清乾隆三十八年)。當時昌吉縣城有回民大戶13家,為了“立五功”、行禮拜,他們倡議回民捐資出工,並經官府準予,在縣城內西南角建立兩間土木結構、面積約40餘平方米的禮拜“哨麻”。當時人稱“清真教堂”。

至清乾隆末年,昌吉城區回民增至50餘戶,原“哨麻”已顯得過於窄小,於是便商議重新修建清真寺。當時清政府對回民己較前寬容,所以同意了回民的請求,由他們自願集資捐物,在原“清真教堂”的地址上正式建起了昌吉縣第一座清真寺。同治年間,一部分回民要求分坊,另有清真寺建立,為示區別,原來的清真寺便稱“本地寺”。清同治末年,此寺曾毀於戰火。

本地寺第一任掌教阿訇,己無從考證。從清朝後期的鹹豐年代到民國前期的掌教阿訇依次為:鬍子馬阿訇、挑州馬阿訇、老哈山阿訇(先後兩任21年)、馬海學(經文古拜)。民國時期的掌教阿訇先後有:李谷熱、馬彥忠、馬俊傑、陳明月、李彥明、馬永壽、馬文俊、沙順真、馬奎元、馬正忠、楊智等。

相關寺院

歷史上建於昌吉縣城的伊斯蘭教清真寺還有:陝西寺,回民清真寺,初建於1862年(清同治元年);蘭州寺,回民清真寺,初建於1882年(清光緒八年);喀什寺,維吾爾族清真寺,初建於1905年(清光緒三十一年);吐魯番寺,維吾爾族清真寺,初建於1911年(清宣統三年);西河寺,回民清真寺,初建於1914年(民國3年)。

此外,建於昌吉縣鄉村而歷史又較久的回民清真寺還有頭屯清真寺,大軍戶清真寺,頭工清真寺,六工寺,河州工寺,移戶寺,沙梁子寺,新戶寺,廣東戶寺,二工寺,榆樹溝寺等。