作者資料

北京師範大學 歷史學系,北京 100875/清華大學 人文學院歷史系,北京 10008 4

朱愛青(1976-),女,浙江台州人,北京師範大學歷史學系研究生/劉北成(1949-),男 ,北京市人,清華大學人文學院歷史系教授、博士生導師,從事西方思想史研究。

內容提要

“旺代叛亂”是法國大革命中的一個重大事件。這一事件的發生,不能簡單地歸因於 旺代農民的“愚昧”、“保守”。從最直接的現象看,它實起因於共和國政府的政策與 農民的傳統情感之間的衝突,共和國政府的過激政策無疑應負一定的責任。共和國政府 對旺代農民的鎮壓,不僅是拯救共和國的勝利,而且也是恐怖政策的過火表現。在近現 代世界歷史中,“旺代叛亂”並非只是個別的現象。在革命或者現代化進程中,不難看 到一部分農民或者一部分弱勢群體因維護自身利益而陷入與掌握著“革命”話語權的政 府相對抗的困境乃至絕境這種歷史現象。重新探討“旺代叛亂”,有助於深入理解法國 大革命以及世界歷史中的“旺代現象”。

英文摘要

Vendean Rebellion was a significant event during the French Revolution.The rebellion should not simply be attributed to the ignorant and conservative nature of the Vendean peasants.Instead,it resulted from a conflict of interests in policies between the Republic and the Vendean peasants.The policies of the French government should be to blame for it in some way.The repression of Vendean was not only the defense of the new republic,but also reflected the excessive use of terror.The phenomena such as Vendean Rebellion are not exceptional in the modern world history,there have existed under-privileged groups who rebel against,and are ultimately defeated by,the government.To rethink Vendean Rebellion would help to understand both the French Revolution and the similar phenomena.

【關 鍵 詞】法國大革命/“旺代叛亂”/共和軍/旺代軍

the French Revolution/Vendean Rebellion/Republic army/Vendean troops

【正 文】

[中圖分類號]K565.41 [文獻標識碼]A [文章編號]0583-0214(2004)07-0064-06

旺代,這個法國地名因1789年的大革命而載入歷史教科書。

述略

“摧毀旺代,瓦朗西安和孔代將不再受奧地利控制。摧毀旺代,英國將不再占據敦克 爾克。摧毀旺代,萊茵河將從俄國統治下解放出來。摧毀旺代,西班牙將受到法國南部 和西部勝利之師的聯合襲擊。摧毀旺代,里昂的抵抗將會停止;土倫將起來反抗西班牙 人和英國人;同時,馬塞精神將提升到共和革命的高度。對旺代的每一次打擊,都會在 封建勢力和外國侵占的叛亂城市激起回應。”(p148)

這是1793年8月2日雄辯的革命家巴雷爾(Barere)演講時的一段激烈言辭。他將法國大 革命中的“旺代叛亂”看成是事關革命成敗的焦點和所有叛亂的中心。不止巴雷爾,當 時許多有識之士在旺代問題的嚴重性上已達成共識。有的人甚至還斷言,假如革命失敗 ,那一定是由於旺代的緣故。

旺代不僅僅在大革命時期吸引著人們的注意力,而且在大革命後的百餘年內依然如此 。(p208)為什麼人們對旺代有這么持久的關注?“旺代叛亂”到底是怎么回事?對於 “旺代叛亂”這一重大事件,在中文著述(包括譯著)中至今沒有完整的論述。

本文試圖對“旺代叛亂”的始末做一概述,並提出我們的一些看法,以期引起對法國 大革命更深入的思考。

一 “旺代叛亂”的緣起

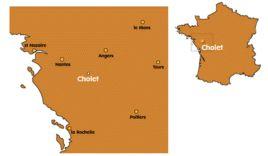

旺代位於法國西部,北接羅亞爾河,西臨大西洋。根據不同的地形,旺代省被劃分為 上旺代和下旺代兩部分。下旺代臨近海岸,主要由沼澤地組成。上旺代則是森林稠密的 地區,山脈蜿蜒,峽谷、山澗眾多,大部分人口散居在各個相互隔絕的小農場和村舍里 。這裡土地肥沃,通過農業、牧業勞動來餬口並非一件難事。但這裡同外部的交往並不 多,新思想很難滲透到這些地區來。

旺代農民安於現狀,從不曾想過要讓他們的生活有一絲的改變。他們篤信上帝,熱愛 教士。大凡涉及精神領域的一些事情,農民都會對他們的靈魂導師——教士深信不疑, 而且無所畏懼。幾個世紀以來,他們和教士之間的這種親密依戀關係已成為旺代人的傳 統了。而且,他們時刻準備著用鮮血來捍衛這一傳統。旺代農民還把服從自己的領主作 為天職,根本不懂得把自己的利益和貴族的利益區分開來。此外,旺代農民生命中還蘊 藏著一股巨大的熱情,那就是對家鄉的熱愛。他們只希望生活在自己的家鄉並且老死在 那裡。為了堅持他們有住在他們熟悉的環境中的權利,他們願意拿起武器;為了保衛他 們的家園,他們情願流血犧牲。

這些純樸、強悍、迷信宗教而又忠於舊秩序的旺代農民,對於與他們的地位無關的革 命是無法理解的。更何況,大革命直接損害了他們的利益,奪走了他們精神上的慰藉者 。如1792年6月30日,旺代政府下令逮捕全部未宣誓的教士;8月26日,國民公會下令凡 60歲以下的反抗派教士在15天內必須離開法國,年老有病者則監禁在首府。

最令旺代農民難以忍受的還是共和國政府的徵兵令。在舊制度下,軍隊是為保衛國王 的榮譽和財產而存在的,而非為了國家、民族的利益;參軍是一種特權,而非公民的義 務。但大革命以來,人民被要求以民族利益為重,為捍衛國家獨立而奮鬥。閉塞的旺代 農民,根本無法理解巴黎政治家們高喊的愛國主義口號,不願履行共和國政府強加給他 們的種種義務,更反對遠離家門參軍打仗。所以,旺代在1793年1月份國王被處死之時 仍未拿起武器,而3月10日徵集30萬軍隊的命令一下,不少地方卻同時暴動。這正表明 這次徵集直接引發了旺代農民暴動,同時也解釋了托克維爾提出的在保王意識最薄弱的 旺代和布列塔尼卻發生保王黨叛亂的弔詭現象的原因。(p159,210)

當然,在“旺代叛亂”中起領導作用的大多是貴族。這些貴族參與旺代農民暴動的目 的是為了復辟波旁王朝,恢復舊秩序,維護自己的封建特權和利益。但他們只是在農民 暴動發生後才加入起義隊伍,而且事態的發展表明他們也無力左右這支旺代農民大軍的 命運。

2 回覆:“旺代叛亂”述略

二 旺代戰事的進程

“旺代叛亂”從1793年3月10日下旺代的馬什庫爾起義和上旺代的聖弗洛朗起事開始, 到12月23日旺代軍被徹底擊潰為止,歷時9個月,輾轉了旺代、曼恩—羅亞爾、普瓦圖 、昂儒、布列塔尼、諾曼第等廣大地區。這場戰爭慘烈而又悲壯,愚蠢卻又輝煌。

縱觀旺代戰事進程,筆者將其大致劃分為三個階段,即旺代軍的早期勝利,戰局不定 、互有勝負和旺代軍走向毀滅。

(一)旺代軍早期的勝利

第一階段從3月初暴動開始到6月旺代軍進攻南特之前,為旺代軍的早期勝利階段。在 這一階段,各地起義的農民軍大多分別領導、獨立行動。下旺代由海軍軍官夏萊特(F.A .de Charette)指揮起義,上旺代先由平民卡特利諾(Jacques Cathelineau)、斯托夫萊 (Stofflet)做起義軍的領袖,後來又選定貴族邦尚(Marquis De Bonchamps)、德爾貝(the Marquis d'Elbee)、拉羅什雅克蘭(Marquise De La Rochejacquelein)、萊斯居 爾(Marquis De Lescure)、塔耳蒙(Prince Philippe de Talmont)等來領導起義軍。卡 特利諾說:“讓貴族領導我們,並不是因為他們比我們更勇敢,而是因為他們更懂得戰 略和戰術。”(p49)此外,貴族在這封閉的偏遠地區還得到農民的愛戴和信任,由他 們來領導被認為是十分自然的事。所以,在早期,農民與貴族之間能夠進行較好的合作 。這十分有利於旺代軍的勝利進程。他們接連打敗平叛的部隊和國民自衛軍,相繼攻占 了肖列(Chollet)、布雷絮爾(Bressuire)、圖阿爾(Thouars)、索繆爾(Saumur)、翁熱( Angers)等城市,並進逼西部重鎮南特(Nantes)。

旺代農民的起義並沒有進行精心的策劃,也未做長期的軍事準備,然而旺代軍卻能節 節取勝,逼得共和軍連連敗退。這其中的原因值得推究。泰勒指出:“起義的時間並非 刻意選擇的,而是緊迫的形勢決定的。然而,這一點恰恰給叛軍提供了成功的可能,要 不然就不會有此機會。”(p25)確實,就共和軍方面來說,當時的旺代並沒有足以防 御的力量。一支被認為在前線戰鬥力最弱的幾千人部隊,幾個營的國民自衛軍,這些就 是賴以鎮壓旺代農民軍的所有力量。旺代各地農民幾乎同時舉行暴動,使共和軍猝不及 防,同時巴黎方面也尚未意識到問題的嚴重性,沒有派出大量的增援力量。這樣的局勢 ,使得旺代農民軍的最初勝利成為可能。

當然,僅有上述這一點是遠遠不夠的。旺代農民軍的步步進逼,共和軍的一再潰敗還 有其他諸多原因。首先,旺代農民軍熟悉作戰環境,與共和軍相比處於有利地位。旺代 地區地形複雜,森林、峽谷密布,而森林向來是“法外之地,是盜賊等不逞之徒的天堂 ”(p116),也是“弱者的避難所”(p117)。在這樣的地方打贏一場戰爭是不容易 的。要是廣大將士對地形不熟悉,僅靠不確切的訊息或憑猜測去做決定的話,那取勝的 難度就更大了。對共和軍來說,旺代的鄉村就像一個迷宮,既深又暗。即使是主要的道 路,大多數也在兩旁圍了籬笆。一個陌生人若想從路的一側穿到另一側去,那他首先必 須找到林中的蜿蜒小路。即使找到了,那也是非常狹窄的,不能通過任何比鄉下人的手 推車更占空間的交通工具。而旺代農民軍卻可以躲在籬笆背後或藏在峽谷里以逸待勞地 阻擊進犯的敵人。他們還通過喊叫聲,利用敵人對他們人數的不確定以及在暗處的連續 射擊,在共和軍隊伍中製造極大的恐慌。但是,如果共和軍組織反擊,那么這些旺代人 就會在一瞬間全部消失不見。因為他們已通過荒僻的小路返回家裡,並在家裡關注著戰 事,同時耕耘他們的田地,直到要求武裝的警鐘再次響起。

天時地利固然重要,但人的因素更是關鍵。旺代戰爭早期旺代農民軍取勝的第二個原 因就是他們的勇敢無畏,而共和軍很大部分卻鬥志不堅、畏首畏尾。旺代軍裝備落後、 紀律性差、經驗不足,但他們卻能以熱情、不畏艱難、不怕死來彌補不足。他們衣衫襤 褸,飢腸轆轆,缺乏最起碼的生活必需品,但他們仍然鬥志昂揚、高唱聖歌;他們缺少 槍炮,大多以軍刀、鐮刀、鎬頭、木棍對抗敵人的炮火,但只要指揮一聲令下,他們就 會不顧槍林彈雨前去搶奪敵方的軍用品。4月份,第二次豐特內(Fontenay)戰役中,當 一名炮手報告炮兵指揮官彈藥不夠並要求再給予一些時,這位軍官指著共和軍炮台回答 說:“彈藥在那裡。”十分鐘後他們得到了那些彈藥。(p85)與此形成鮮明對照的是 共和軍的部分守軍。一名共和軍軍官在圖阿爾失守後抱怨說,一些守城者對共和事業並 不熱心,而且應他要求派來增援的儘是農民,這些人不是投入戰爭,而是四處逃散,甚 至反過來與共和軍作對。

旺代農民軍不怕死的勇敢品質是和他們領袖的騎士精神聯繫在一起的。旺代領袖身先 士卒、敢於犧牲,起到了很好的表率作用,這是早期勝利的又一原因。在攻打索繆爾的 激烈戰鬥中,當身為指揮官之一的拉羅什雅克蘭看到戰爭即將結束但敵人卻負隅頑抗之 時,他便帶著4名軍官沖入城內,然後選定一座劇院,背靠著牆,向四處逃竄的敵軍射 擊。他們還奪得兩門大炮並用它們來殺敵。敵人很快便朝圖爾(Tours)方向撤去,拉羅 什雅克蘭和趕上前來的六十多名戰士一起將他們逐出很遠。當他返回繆索爾時,他欣喜 地看到2.5萬人的大軍已經擁入該城。這些勇敢的將領為了激勵士兵,有時還會使出奇 怪的招數。第二次豐特內戰役是在形勢對旺代軍極為不利的情況下進行的。面對敵軍的 強烈炮火,萊斯居爾發出了進攻的信號,但旺代軍卻猶豫不前。這時只見萊斯居爾一人 沖向前去,揮動著帽子高呼“國王萬歲”。當敵軍用一陣彈雨來回答他時,他已經毫髮 無損地回到他的軍隊之中,只聽他高聲喊道:“你們看哪,那些共和軍不知道怎樣射擊 。”聽了他的話,農民軍一擁而上,最終取得了豐特內戰役的勝利。(p86)

跟他們相比,共和軍的將領們有著更多的顧慮。在大革命期間,對將領來說,戰敗與 其說是不幸,還不如說是犯罪。旺代戰爭早期被派往平叛的貝律耶將軍(General Berruyer)由於沒能阻止叛亂的擴散,國民公會便以貽誤戰機罪解除他的總指揮一職, 並被公安委員會召回候審。索繆爾一戰中吃了敗仗的凱蒂諾(Quetineau)將軍,回到巴 黎後即被送上斷頭台,甚至還累及了他的妻子。在這種恐怖氣氛中,共和國將領們在決 策時就多了幾分顧慮,或者互相推諉,結果是真的貽誤了戰機。而且,共和國還常常有 派別之爭,吉倫特派代表和山嶽派代表不能協調、合作,也對戰略造成消極影響。

攻占索繆爾後,旺代領袖們就何去何從問題發生了激烈的爭執。斯托夫萊主張向巴黎 進發;拉羅什雅克蘭傾向於前往圖爾,讓法國中部各省的保王大旗也樹起來,帶動他們 起義;萊斯居爾和其他部分人希望朝海上挺進,以便得到英國支持,邦尚和德爾貝一心 想著進入布列塔尼。但是,他們也都意識到這支農民大軍是不願意離開家鄉的,所以最 後決定攻打西部重鎮南特,以期更加穩固地保有旺代地區,控制羅亞爾河。

進攻南特之前,旺代軍已一舉攻下了城市翁熱。隨著旺代軍的一再勝利,局勢也正發 生著變化。由於面臨強大的共同危險,吉倫特派和山嶽派都認識到不能再讓派別分歧削 弱自身的防禦力量,他們之間實行休戰和解。這對共和軍來講是一大幸事,但更為有利 的還是旺代軍內部的變化。這時的旺代軍已不是不久前的旺代軍了。農民們滿足於已取 得的成就,不願意再作犧牲。因為他們以為他們的目的已達到,即:不用遠離家門去服 兵役,也可以擁有自己喜歡的教士。因此他們對為什麼還要繼續作戰大惑不解,甚至乾 脆返回家去。就是在這樣的形勢下,旺代軍開始了對南特的進攻。戰鬥中,統帥卡特利 諾這個農民軍心目中的偶像不幸中炮。而當卡特利諾受重傷甚至可能很快會死去的訊息 傳開時,農民軍一下子被恐慌和沮喪的情緒左右,他們開始了潰逃。

南特一役,旺代軍兵員損失慘重,卡特利諾戰死。米涅稱這次進攻是“旺代叛亂得勢 和外侵行為的終結”(p210)。此後,旺代戰爭進入第二階段(7~10月)。在這期間, 作戰雙方各有勝敗,旺代軍方面上下旺代幾度聯手,但總的來說,旺代軍的處境不斷惡 化。

從後來的情況看,正是由於旺代等地的農民暴動,法國政府在政策上不斷地加以調整 ,以改善與農民的關係,爭取農民對政府的支持。譬如,在鎮壓旺代農民軍的同時,雅 各賓派政府頒布了土地法令;再如,拿破崙與羅馬教廷簽訂教務專約,承認天主教是法 國大多數人的宗教。這些不都是對導致“旺代叛亂”的政策的修正和彌補嗎?

還需要指出的是,雖然對“旺代叛亂”的鎮壓發生在雅各賓派專政時期,但激發“叛 亂”的1790年教士法和1793年徵兵令分別是在制憲會議時期和吉倫特派時期頒布的。因 此,那種把法國大革命的“過激”完全歸咎於雅各賓派的論述,似乎也值得重新考慮。

其次,對旺代軍的鎮壓通常都被籠統地歸入雅各賓派為拯救共和國所取得的軍事勝利 。

誠然,就共和國方面來說,摧毀旺代對挽救共和國起了至關重要的作用。旺代軍是各 地叛亂中規模最大的一支,而且它還打著“天主教王黨軍”的旗號,所以它的成敗關係 著其他保王分子的進退。正如巴雷爾所說,對旺代的每一次打擊,都會在其他叛亂城市 激起回應。旺代軍的徹底潰敗,很大程度上就使得共和國免於淪入保王黨和入侵國之手 。

但是,就共和國所採取的斬盡殺絕、濫殺無辜的政策而言,旺代無疑是大革命的一個 不堪正視的創傷。圍剿旺代軍的戰爭給旺代人民帶來了滅頂之災。旺代戰爭中,估計共 有四五十萬人被奪去生命,而且其中大多數是平民百姓。(p209)此外,它還造成了 事後多年的恐怖,十幾個省的蹂躪,田園的荒蕪,收成的毀敗,村莊的焚毀,都市的摧 殘,住宅的劫掠。旺代戰爭無異於一場人道主義的災難。

旺代戰爭是一場用地方性反對中央性、以家園對抗祖國的戰爭,是局部與總體之間的 較量。在這場較量中,旺代人儘管有地方主義,卻並未組成特殊的人口。但這場戰爭卻 發生在雅各賓派鼎力推行恐怖政策的風口浪尖上,以至於雅各賓意識形態把他們從人民 內部排除出,以為他們是一種特殊人口,是一個“土匪種族”,必須將他們徹底消滅。 從這一點來看,旺代是雅各賓派恐怖政策的又一個犧牲品。

最後,在近代以來的世界歷史中,“旺代叛亂”不是個別的,類似現象並不難見到。 我們很容易聯想到1921年俄國喀琅施塔得水兵叛亂。喀琅施塔得水兵不同於旺代農民, 他們是十月革命的突擊隊,在內戰期間也一直是蘇維埃政權的堅定支持者。但是,與“ 旺代叛亂”相同的是,喀琅施塔得叛亂也起因於新政府的政策——內戰時期的餘糧徵集 制——對農民的傷害。而且,這次叛亂引起列寧在政策上的調整,直接導致了新經濟政 策的產生。

由此,我們甚至可以推而廣之地說有一種“旺代現象”。我們指的是,在革命或者現 代化進程中,可能會有一部分農民或者一部分弱勢群體,因維護自身利益而陷入與掌握 著“革命”話語權的政府相對抗的困境乃至絕境。對於這種歷史現象,我們不可以用“ 保守”、“反動”一言以蔽之。

歷史不能提供未來的指針,但可以提供給現實中正在創造著歷史的人們以借鑑的資源 。“旺代現象”不僅讓我們掩卷嘆息,同時也會引發我們更多的思考。