新華大街

與“皇城”北京相比,通州似乎並沒有那么神聖,它就像一件沾滿泥土的布衫,雖沒有黃馬褂的珠光寶氣和至高無上,但卻承載了城市發展史中最本真的一切。從大運河的“龍頭”、“京東糧倉”、“小燕京”,到劉白羽、劉紹棠等,這既是通州的榮譽,也是通州歷史的見證;既是通州的驕傲,也是通州文化的魅力。

與“皇城”北京相比,通州似乎並沒有那么神聖,它就像一件沾滿泥土的布衫,雖沒有黃馬褂的珠光寶氣和至高無上,但卻承載了城市發展史中最本真的一切。從大運河的“龍頭”、“京東糧倉”、“小燕京”,到劉白羽、劉紹棠等,這既是通州的榮譽,也是通州歷史的見證;既是通州的驕傲,也是通州文化的魅力。因此,有著兩千年文化沉澱的通州,借著CBD商圈的輻射及北京商業中心的東移,其商業、文化、城市居住價值等將會逐漸提升,通州現代商業競爭力的氣質性因素也會逐漸彰顯。

從大運河“龍頭”到CBD後花園 位於北京城正東的通州,地處舉世聞名的京杭運河最北端,素有大運河“龍頭”的美譽,城區距天安門僅20公里。從西漢初年(公元前206年) 始建算起,迄今已有兩千餘年的歷史,是名副其實的古老城市。

通州,過去為居民提供了居住與生存的空間。如今,現代文明又賦予了通州新的使命——滿足通州居民生活居住及CBD白領休憩與發展的需求,讓他們能夠安居樂業。

通州悠久的歷史可以上溯到新石器時期,當時境域內就已有人類居住。西漢初始稱路縣,取水路、陸路交通方便之義。此後又改稱通路亭、潞縣、通州、通縣。金朝建中都於北京後(公元1151年),於潞縣設刺史州,取“漕運通濟”之義,命名為通州。通州自此而得名,並延續至今。辛亥革命後1914年,通州改為通縣,隸屬京兆尹;1928年裁京兆,改屬河北。1948年12月14日通縣全境解放。城鄉實行縣、市分別建置後,縣和通州市同歸河北省所轄。1949年2月,通州市劃歸北京市所轄,同年8月又劃歸河北省。1958年3月縣市由河北省劃歸北京市後,合併為北京市通州區。1960年又撤銷通州區,恢復縣建制,稱通縣。1997年4月撤銷通縣設立通州區。通州歷來就是京東交通要道,漕運、倉儲重地。萬國朝拜、四方貢獻、商賈行旅、水陸進京必經此地,同時也促進了通州經濟的繁榮和興旺。享有“一京(北京)、二衛(天津)、三通州”之稱,是居住與發展的理想之地。

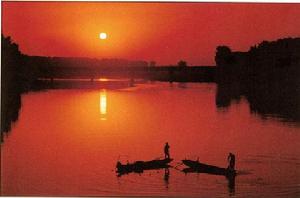

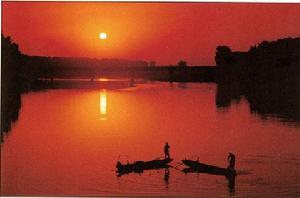

從地理上看,通州地屬永定河、潮白河沖積平原,土質以黃土、兩合土、沙性土為主,土壤肥沃,有機物含量較高,在華北平原上屬於中上等。通州還具有得天獨厚的水利資源,在歷史上,通州是世界著名的運河——京杭大運河的“龍頭”,地處“九河下梢”,多河富水。元代初期,在都水監、科學家郭守敬的主持下,開鑿了通惠河,漕運更加發達。

元、明兩代時漕運達到了極盛時期,在通州每年裝卸貨物的船隻就有上萬艘,其中僅糧食一項就可裝卸600餘萬擔,總計10億餘斤。當時朝廷管理漕運的衙署和沿海各省的漕運局在通州均設有機構。到了清朝雍乾年間,漕運更是發展到了鼎盛時期,通州的水陸樞紐作用更加突出,南來北往的船隻首尾銜接十幾里,當時就已有“小燕京”之稱。解放後人工治水,又新挖了鳳港河、運潮減河等10餘條中小河道,使河道資源更加豐富。

隨著漕運昌盛,通州在歷史上曾經呈現“萬舟駢集”的壯觀景象。同時,通州因其地理位置和交通條件的優越,不僅在遼金以後成為歷代政府南糧北運的漕運倉儲重地,而且也成為京東重要的貿易中心。除此之外,通縣還有“京東糧倉”之稱,是北京重要的商品糧基地。改革開放以後,通州城鄉工業有了長足的發展,鄉鎮工業發展勢頭蓬勃,基本形成了以機電、化工、輕紡、建材、印刷、工藝美術品等六大行業為主的工業體系。

隨著北京商業中心的東移,通州成了“CBD後花園”,其居住環境越來越受CBD商圈白領的青睞。隨著居住人群的逐漸增多,從2003年到2006年,通州開發的住宅小區達到了1000萬平方米,尤其是2005年和2006年通州將出現集中入住狀況。通州被列入北京市新的城市規劃方案“兩帶”中後,將成為北京新的重點發展區域。

換顏“龍鬚溝”

在通州,城市的進步與居民的需求是一個相互滿足的過程。雖說通州在北京乃至全國有著舉足輕重的地位,而且有著兩千多年的歷史,但是作為現代都市,通州卻起步較晚。比如,現在熱鬧繁華的通州中心城區新華大街,在解放前,竟然是一條雜草叢生、垃圾遍地、污水橫流的“龍鬚溝”。據新華大街中倉小區的居民李先生介紹:“解放初,新華大街完全和農村沒兩樣,放眼過去一片平房,很少有車輛。一到冬天,街上極少看見行人,特別冷清。如今好了,周邊樓房都蓋起來了,街上車也多了,人也多了,一片熱鬧景象。”

記者在新華大街看到,像李先生所說的過去的那種“冷清”景象如今全然不見,取而代之的是繁華,除了計畫經濟體制下集體興建的生活小區,新華大街沿線新盤不斷湧現,無論是質量還是設計都堪稱上乘。據原來居住在八里橋鐵路小區2004年置業於新華大街的居民王先生介紹,由於通州經濟的發展和中心城區的繁榮,再加上CBD商圈的輻射,朝陽區上班人群居住的東移,新華大街的新房增值速度非常快,他們所購置的新房,最初開盤的時候均價才2700元/平方米,後來價格持續上揚,現已漲至5000多元/平方米。新華大街的二手房和出租房的房價在2005年、2006年兩年間也出現了較大幅度上漲。

據北京市首都發展研究所調查顯示,“在通州定居、市里上班”的上班族超過27萬人。通州新城的樓盤不僅為居民提供了居住的場所,其規劃、市政設施、生活配套、居住秩序等,也逐漸適應了城市居民的都市生活的心理要求以及所形成的特定活動習慣。同時,通州的地域、歷史、古老的文化淵源、優越的地理位置、自然風光、生態資源等,也都為通州都市文明的發展提供了有利的條件。

通州正在形成自己獨特的居住文化。

“睡城”的甦醒

在採訪中,中倉小區居民李先生的說法給人以深刻印象:“通州東邊的居住條件比西邊的要差很多。自1976年發大水後,通胡大街那邊到現在還是一下雨就一片汪洋。因為那一片緊挨著運河,地勢比通州城區要低4米左右。過去,只要一下雨,那邊就積水,路上也全是水,342路公車的輪胎都全部淹沒在水裡。這幾年雨水少了,積水現象也就不明顯了。”無論是從地理環境與交通條件上還是從商業配套與區位優勢上看,通州西部的發展潛力要遠遠好於東部。八通線縮短了CBD與通州之間的心理距離,京通高速路縮短了出行的時間,通州物業類型的不斷豐富,配套和住宅同時建設的開發模式的實踐,使通州地產開發逐漸走向成熟。2006年6月,通州區政府正式發布了《京通核心商業地產白皮書》,稱通州商業地產開發將大大提速,移民的集中入住,也將使通州區域商業地產將在2006年及以後出現前所未有的大發展。過去,通州商業配套較為滯後,曾一度出現過居民“掙錢在通州,花錢在市區”的尷尬局面。

為改變通州“睡城”的商業窘境,扭轉人們白天在市區辦公、消費的慣性,通州區的規劃中出現了“中軸商業步行街”、“中山商業步行街”、西門Shopping Mall等;通州首條餐飲中心街、嘉事堂物流中心、寶供物流中心、京東物流中心、家世界連鎖超市、“第一景觀大道”等即將動工,預計於2008年全部完工。根據《北京城市總體規劃(2004-2020年)》,通州將來要成為百萬人口居住的新城區,今後通州將是京城近郊區域中住宅放量最多的區域;加上此前確定的物流集散地和現代商貿中心定位,有望一舉扭轉“睡城”局面。