基本資料

始建於元末明初。大明宣德6年(即朱元璋為皇6年),由工部尚書吳邦佐監造。從廟中正梁鐫刻的文字考證,此廟距今已有630年歷史。又因廟中恭奉香火之香爐有光緒4年鑄造的文字記載,證實此廟在距今130年前曾作過修建,廟後仍保留著修建前陳舊土牆之遺蹟。是一座為紀念北宋民族英雄康保裔而興建的千年古廟,日日客似雲來、香火鼎盛。

歷史典故

康王乃北宋時期河南洛陽人,公元997年曾任北宋龍捷指揮使,善於騎射,武藝高超,在抗擊遼國戰爭中屢立戰功。公元1004年任高陽關都部署,在與契丹入侵者的浴血奮戰中,為保家衛國血濺沙場、英勇獻身。康王生來慈惠,愛民如子,恩怨分明,從不傷物殺生、不虐孤寡。相傳康王生前曾見一雛鶩被鸞鳥所傷,折翼墜地,康王出於憐憫之心,遂抱其回府精心哺育,放歸大自然,後來這隻雛鶩口含長生草飛回康王府以示答謝。此事一度被四方鄰里傳為佳話,以至感動天帝,封康王為仁聖元帥,執掌四方都社。

康王既是河南洛陽人,何以建廟在數千里之外的斗門蓮洲?世間上眾說紛紜。而傳說最多的是康王曾在天堂報夢明皇朱元璋,謂天帝派其赴南粵執權履職,斬妖除魔,造福社稷,命後人在珠三角地區黃楊都附近的大沙村落為其建廟一座。明皇遂派尚書吳邦佐率眾南下考證,方知在山清水秀、肥田沃土之處確有大沙一地,吳尚書隨即稟告明王,稱其應夢如神,明皇大喜,命吳尚書組織工匠南下大興土木,並由吳尚書親力監造,此後康王廟一直香火鼎盛,來客絡繹不絕,遍及東南亞及海外各地,成為遠近聞名的千年古廟。

相關近代歷史

1963年,全國掀起“破四舊”、“立四新”的政治運動,當年農曆11月17日,當時的村幹部曾指令村內所謂“黑五類”把康王像搬往本村的南蛇坑(地名)。搬走之時忽見電閃雷鳴,天色驟變。按當地民間傳說,冬天雷響,時年有不祥之兆。(巧合的是次年即發生歷史上罕見的“強颱風”,珠三角地區大批房屋倒塌,萬頃良田被淹沒,損失慘重),為了保護國家文物資源免遭破壞,李錦源等村民衝破層層阻力,於當晚又悄悄地把康王像偷運到本村一個盲人家裡珍藏起來。“文革”期間,康王廟曾被當作“封、資、修”的反面典型受到衝擊,一些文物被掠奪,設施嚴重損毀。據說,原來的康王像設計巧奪天工,康王的雙眼都是用珍貴的水晶製造而成的,裡面還有九分九錢九的純足金。只可惜,“文革”期間工作隊利用召開村民大會的機會,把康王像當眾焚毀了。直至1990年,熱心祖國文物保護工作的旅美僑胞黃金潔和其兒媳楊蓮嬌資助38萬元港幣,重新把康王廟進行修復,改土牆結構為磚瓦混凝土結構。

遺址介紹

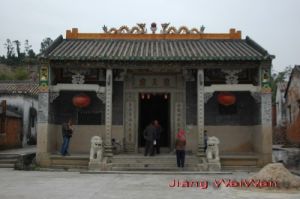

康王廟 建築面積約100平方米,廟前場地約600平方米,廟後環山,山後儲水,綠樹翠竹與水光山色交映生輝,蔚為壯觀。廟內正中的康王像,左手執金斧,右手握瓜錘玉璽,神態慈祥而堅毅。陪伴康王左右的分別為車大元帥和華光大帝。康王像台下左隅為引進五穀、救災救民的禾穀夫人,右角為管風管雨,保佑風調雨順的南海洪星廣利大王。廟內有木柱石柱各4條,對聯4副。其中一木柱對聯寫道:披鐵鎧以握金錘四表欽神威赫濯,抱大沙而環奇嶺千秋壯廟貌巍峨;另一石柱的對聯寫道:將星高接三台寶幄運籌光帥府,玉澤旁敷六合金錘蕩寇衛鄉閭。這幾副對聯,反映出當時康王斬妖除魔的堅定決心和愛國愛民的博大胸襟。其中“抱大沙而環奇嶺”,寫出了康王廟所處的位置,大沙正是紅星村一帶的地名。而“千秋壯廟貌巍峨”,則示意該廟雄偉壯觀、功蓋千年。