簡介

文殊般若經碑

文殊般若經碑文殊般若經碑,在山東省汶上縣城東20公里 的水牛山上,南北朝時期石刻。主要有兩部分組成。原立於水牛山峰端,1973年移至汶上縣文化館。碑高2米,寬0.86米,厚0.14米。上罩蓋頂石一塊,碑額中置佛龕。龕中雕菩薩1尊,盤膝而坐,神態端莊安然;兩旁雕侍者各2人,線條優美;下配兩獅作朝供狀,栩栩如生。龕之兩側陰刻“文殊般若”四字。字高15厘米,寬約為20厘米,書體為隸楷相間,渾厚勃發。碑首下陰刻《文殊般若經》經文10行,每行30字,計297字,書體同碑額,字徑5厘米。碑之兩側鐫有善主職稱姓名,因刻度較淺,現已剝落難辨。

特點

位於水牛山摩崖的刻經,在水牛山南半腰處一人工佛洞的左側,有崖刻佛教經文一處。字大近尺,共52字,為北齊時作品。書體與《文殊般若碑》相仿,亦是隸楷兼蓄,然隸意稍濃,古樸渾厚,方圓兼用,為書法精品。“北齊文殊般若經碑”刻石無年代,以書法風格列入北齊。文殊般若經書法不似隋唐以後楷書注重波折,起收筆處不露筆鋒,行筆遲緩,落筆凝重,結體茂密,風潤厚美,用筆平衡莊重,不作險峻欹側之筆,故顯雍容大度,整體看來似《泰山經石峪金剛經》。清楊守敬《平碑記》稱“平情而論,原非隸法,出以豐腴,具有靈和之致,不墮寒儉之習耳”。

價值

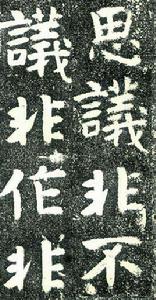

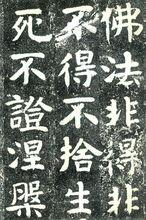

殊般若經碑銘文(局部)

殊般若經碑銘文(局部)《文殊般若經》書體為由隸向楷過渡的代表作。據有關學者考識,“泰山經石峪摩崖”、“徂徠山摩崖”、“鄒縣鐵山崗山摩崖”等,均宗其書體神韻。該碑製作年代,素有爭議。由碑側所刻“經主勵威將軍,兗州東陽平太守□□□……郡太守太山羊鍾”等郡名、人名考之,應為北魏後期所置,書寫者當為泰山下歷代望族和書法世家出身的羊氏某人。

唐時李白、顏真卿等俱來此觀覽。1979年《書譜》上刊載水牛山摩崖石刻及“文殊般若碑”評介,蜚聲海內外。此拓本為清乾嘉拓本,國家圖書館善本特藏部特藏,梁啓超舊藏碑帖精選之一。拓工精良,此碑北齊刻,在山東寧陽水牛山洞,額3行,行2字。陰題名,失拓。此拓為割裱本,計9開半,高34厘米,寬20厘米。