概念

教育傳播環境是指圍繞教育傳播活動四周的一切事物,是教育傳播系統賴以存在和發展的全部外部條件的總和。教育傳播系統作為一個開放系統,其內容是複雜的和多方面的。社會、經濟、科技、文化背景、風俗習慣以及各種天然物、人工物等,對教育傳播行為都可以產生不同的影響,都是教育傳播環境中不可忽視的因素。

定義

教育傳播環境是指圍繞教育傳播活動四周的一切事物;

是教育傳播系統賴以存在和發展的全外部條件的總和。

影響因素

(一)校園環境

1.校園物質環境。主要包括:各種校舍建築。如教學樓、科學樓、電教樓、藝術樓、圖書館、體育場、禮堂、食堂、宿舍等;校園建築物的造型、色調、布局等;校園各種綠化、美化、淨化設施。如花壇、植物、草坪、水池、文化藝術走廊等。

2.校園社會心理環境。

由五個基本因素構成:

(1)學術風氣,如勤奮學習、勇於探索等。

(2)社會意識,如對各種社會政治問題的關心等。

(3)集體觀念,如熱愛集體、團結協作、遵紀守法等。

(4)文明禮貌,如衣著整潔、舉止端莊、語言文明、禮貌待人等。

(5)求實精神,如實事求是、盡職盡責等。

(二)教室環境

教室環境是對教育傳播影響最大最直接的環境因素,也是教師最能控制的一種環境因素。美國俄勒岡大學的理察·施穆克(RichardSchmuck)認為:“一種積極的教室環境是這樣一種環境,學生在這種環境中共同得到大量潛移默化的影響,包括彼此之間以及與教室之間的影響;在那裡,各種價值標準都是有助於開展學術工作的,也都是充分重視個別差異的;在那裡,思想交流是公開的,而且是以同學間進行對話為特徵的;在那裡,人們都把共同工作與發展的進程本身看作是與學習密切相關的”。

施穆克所論述的主要是教室環境的社會心理特徵。此外,班級規模和課堂教學氣氛也是教室環境的社會心理特徵。教室環境除了具有社會心理特徵外,還具有物質特徵。它的物質特徵,如教室的內部設計、結構、色調、家具陳設、通風、照明等,對教育傳播的影響也是明顯的。不過,比起社會心理特徵來,物質特徵的影響只居第二位。

(三)社會信息

社會信息包括社會思想意識信息、社會物質生活和精神生活信息等,是構成教育傳播環境的重要因素。教育傳播所傳遞的是教育信息,而傳播者與受傳者除了接收教育信息外,還要面對廣泛而龐雜的其他社會信息,尤其是網路技術進入課堂,使學生可以接觸更多的信息,這些分布在傳播者與受傳者周圍,其中有積極因素,也有消極因素,它們通過影響傳播者與受傳者的認知、情感和行為,從而影響教育傳播的質量和效果。因此,對各種社會信息必須認真加以調節和控制,正確處理和運用各種社會信息,可以有利於教育傳播質量的提高。如果處理和運用不當,則會干擾甚至破壞教育傳播活動的正常進行。

(四)人際關係

人際關係也是構成教育傳播環境的一個重要因素。有各種各樣的人際關係。美國的雷維奇博士把錯綜複雜的人際關係歸納為八種類型:主從型、合作型、競爭型、主從—競爭型、主從—合作型、競爭—合作型、主從—合作—競爭型、無規則型,也有人把人際關係分為兩種:一種是積極、友好的關係;一種是消極、對立的關係。人際關係的基本功能是:交流信息、產生合力、形成互補、互相激勵、聯絡感情等。

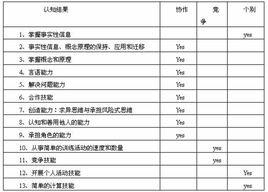

從學習行為來說,人際關係有三種:協作學習、同沉同浮;競爭學習,你沉我浮;個別學習,沉浮無關。不同的人際關係在解決問題和發展心智方面會有不同的效果。

| 認知結果 | 協作 | 競爭 | 個別 |

| 1.掌握事實性信息 | √ | ||

| 2.事實性信息、概念原理的保存、套用和遷移 | √ | ||

| 3.掌握概念和原理 | √ | ||

| 4.言語能力 | √ | ||

| 5.解決問題的能力 | √ | ||

| 6.合作技能 | √ | ||

| 7.創造能力、求異能力與承擔風險式思維 | √ | ||

| 8.認知和善用他人的能力 | √ | ||

| 9.承擔角色的能力 | √ | ||

| 10.從事簡單的訓練活動的速度和數量 | √ | ||

| 11.競爭能力 | √ | ||

| 12.開展個人活動技能 | √ | ||

| 13.簡單的計算能力 | √ |

功能

教育傳播環境的基本功能

隨著社會的發展,人類的生存環境日趨複雜,環境對人的影響也越來越大。教學環境作為一種特殊的社會環境,在個體發展過程中所發揮的巨大作用日益引起人們的重視。長期以來,人們雖然對教學環境在教學中的意義有了不同程度的認識,但對教學環境固有功能的系統探討則始終是缺乏的。要想對教學環境在教學中的作用和意義有一個深層的了解,就必須對教學環境的功能進行必要的剖析。

所謂功能,是指事物本身的功效能力,是一個系統所具有的對其他系統施加影響的一種屬性,亦可稱功能性屬性。那么,一個積極、和諧、良好的教學環境在教學過程中具有哪些功能呢?就目前的認識而言,積極良好的教育傳播環境主要有五種功能,這五種功能從不同側面對教學活動產生影響,並最終通過從整體上提高教學活動的效果和促進個體的發展水平來顯示它在教學中的重要地位和作用。

一、擴展功能

良好的傳播環境是信息傳播順暢的必要條件。這裡的傳播環境既包括自然條件組成的自然硬環境,也包括由教育者和受教育者處理、傳遞、接收信息時的心理軟環境。由外界硬環境引起的圖像、聲音大小變化,可以構成傳播的環境性干擾,這種干擾會削弱受教育者的注意力,使其產生牴觸情緒,影響傳播活動的正常進行。應通過建設良好的硬環境,建立適宜的學習氛圍,保證傳播活動有一個良好的傳播環境。針對心理軟環境的建設,加強教育者與受教育者的情感溝通,處理好教育者與受教育者的關係,儘量使教與學雙方心理均處於傳遞和接收最佳狀態,通過雙方的意志力集中,共同完成信息的有效傳遞。

二、激勵功能

教育傳播環境的激勵功能,是指良好的教學環境可以有效地激勵學生的學習動機,提高學生學習的積極性。人的各種活動都是由一定的動機引起的。學生的學習活動也總是在一定的學習動機支配下進行的。教育傳播環境之所以具有激勵學習動機的功能,是由它自身的特點決定的。有關研究表明,在一個積極和諧的教學環境中,各種環境因素都可以成為激發學生學習動機的積極力量。例如,師生間的人際關係作為構成教育傳播環境的一個重要因素,對學生的學習積極性也有深刻影響。這種影響具體表現在兩個方面。第一,良好的師生關係有利於學生學習興趣的提高。正如孔子所言:“知之者不如好之者,好之者不如樂之者”。第二,良好的師生關係可以通過影響學生學習中的歸因方式來提高學生的學習積極性。研究表明,學生對成功和失敗的歸因方式與師生人際關係密切相關。教師對學生的期望、理解及客觀的評價,都可以提高學生學習的自信心。

三、陶冶功能

教育傳播環境的陶冶功能,是指良好的教學環境可以陶冶學生的情操,淨化他們的心靈,養成他們高尚的道德品質和行為習慣。品德心理學的研究表明,對集體前途的嚮往,是形成學生團隊精神責任感和榮譽感的重要動力。當學生的個人目標與集體目標相一致並指向於集體前途時,它不僅可以使整個集體生氣勃勃,奮發有力,而且可以進一步加強學生的團隊精神責任感與榮譽感。其次,健康的集體輿論有利於良好的道德行為習慣的形成和鞏固。前蘇聯著名教育家馬卡連柯曾指出:“輿論的力量,是支配兒童行為並使它紀律化的一種教育因素。”再次,教師在課堂內的言行舉止本身也作為一種重要環境條件對學生良好品德的形成發生積極影響。無數事實證明,優秀教師往往是學生模仿、學習的最直接、最具體、最生動的榜樣和道德形象。

四、益智功能

環境心理學的研究結果證實,環境因素與用腦效率有很大關係。在用腦時,需要有適當的光線強度。環境光線過強會給腦細胞以劣性刺激,使人感到煩躁甚至腦暈,影響思維判斷能力;光線太弱則不能引起大腦足夠的興奮強度。另有研究表明,顏色在促進人的智力活動方面也扮演著重要角色。淡綠色和淺藍色可使人平靜,易於消除大腦疲勞,提高用腦效率。而深紅色、深黃色可對人產生強烈刺激,使大腦興奮,隨後則趨向抑制。此外,良好的教學環境還可以激發學生積極的情感。現代心理學研究表明,情感對個體的認知過程具有組織或瓦解的效能。當情緒愉快時,往往思維靈活、記憶迅速、頭腦顯得特別清醒;情緒低落時,則常出現思維遲鈍、記憶困難、頭腦昏濁不清等現象。在日常教學工作中,教學環境往往正是通過情感的這一特點對學生的智力活動施加影響的。

五、增強功能

教育傳播環境是橋樑,連線師-生、生-生、師生-社會的橋樑。

評價

教育傳播環境的評價標準

教育傳播環境評價是以學生生活、學習和發展的教育環境質量為對象,依據教育目標(包括管理目標)和“環境育人”的價值取向,運用一切有效而可行的方法與手段,系統地收集有關教育環境建設與狀態的信息,對教育環境達成目標及其育人效果進行價值判斷,為創設和最佳化教育環境提供依據的過程。

早在20世紀30年代中期,教育環境研究的先驅,美國學者托馬斯·魏德就出版了教育環境評價方面的第一部專著《中學學校環境測量》。他指出:“正如學生的智力水平是可以測量的一樣,學校環境的水平也是可以測量和評價的。如果評價的結果顯示一所學校的環境水平低於其他學校,那么人們就會據此考慮和尋求提高這所學校環境水平的途徑與方法。”魏德的這一段話,對評價教育環境的目的和意義作了精闢的概括。

在既往的教育環境及其評價的理論研究和實踐工作中,由於國內外研究者的看法和認識的不同,因而他們各自確定的評價維度也互有差異,其中有代表性的意見大致有四種。

第一種意見:美國學者穆斯提出的是三維視點說,他認為環境評價維度主要有三個方面:(1)關係,即環境中人際關係的性質和密切程度,包括自然的人工的設施的物質環境的完善、完美狀況;(2)個體發展,即個體在環境中的成長狀況及其發展方向;(3)系統的維持與系統的變化,即環境在環境系統的維持控制以及對變化的適應方面是否處於明確有序的狀態。

第二種意見:美國學者塔哥瑞提出的是四維視點說,他認為環境評價應從四個方面入手:(1)學校生態環境,即學校的物質和物理環境因素;(2)學校社會環境;(3)學校中的人際關係;(4)學校校園文化。

第三種意見:《教育環境評鑑》(蔡培村譯)著者提出的三維視點說:(1)環境屬性,即大小、數量、溫度、顏色等等;(2)行為者,即教師(包括領導者、管理者)和學生;(3)行為本身,即行為者的活動與操作。

第四種意見:我國學者田慧生在《教學環境論》中提出三維視點說:(1)物質環境的完善程度;(2)心理環境的健康程度;(3)物質環境與心理環境的契合程度。

關於教育傳播環境的評價標準,根據評價目的不同有不同的標準取向。如果以審批或檢查是否達標為評價目的,一般以教育行政主管部門頒定的教育環境基本要求為標準;如果以相對評價即評比為目的,則應以評價範圍內的中等環境質量為標準;如果以絕對評價或促進教育環境不斷最佳化為目的,則應以國內外優良環境質量或理論研究提出的理想環境質量為標準。具體評價標準要體現這樣幾個原則:

教育性。教育傳播環境諸因素應具有教育意義和教育價值,有益於提高教學效率和促進學生髮展。

科學性。教育傳播環境的建設,要符合學生身心發展的特點和教育學、心理學、學校衛生學的基本要求。

實用性。教育傳播環境的建設,要適應教學傳播的實際需要,不搞形式主義。

經濟性。教育傳播環境的建設,應在力所能及的經濟條件下進行,請力求做到以較小代價,取得較大的效益。

整體性。教育傳播環境的建設,要有全局觀念,把各種環境因素有機地協調為一個整體

傳播學教師