生平及創作簡介

生於1976年的英裔德國藝術家提諾·塞格爾(TinoSehgal)素來以“場景”藝術、“情境”藝術出名,與傳統的油畫、雕塑、老電影之類的可記錄的有形的藝術形式相比,Sehgal的藝術創作反其道而行之,可謂獨具一格。在信息過剩的時代,Sehgal通過非物質的形式製造一種氛圍和情境。他創作的基本素材是人們說話的聲音、語言、運動的過程和觀眾的參與,其間不涉及任何有形的物質,藝術家也明確提出其作品是沒有文字文本,沒有手寫的記錄,沒有目錄圖錄,也沒有圖片,即意味著他的作品不能以任何方式來記錄。而這種創作方式使他的藝術有著轉瞬即逝的特性,不是傳統的行為藝術,更多的是現場的演出。Sehgal的每一件作品都是藝術家通過口頭傳述,精心編排,邀請觀眾參與表演,在各個藝術機構的展覽空間中實現的。創作的前期是精心策劃的排練階段,Sehgal挑選適合其作品的“闡釋者”(interpreter)(亦可成為“表演者”),然後對其進行相應的訓練;而展出期間,藝術家則退回到幕後,整個作品完全由那些闡釋者和觀眾在其概念基礎上即興發揮實現,觀眾參與到其中,與闡釋者間相互影響著,不同觀眾的不同的即興反應,都是一件不同的作品,這也是作品所要產生的效果,而任何形式的記錄,包括攝影、攝像、文字等都是被禁止的。為此,有人說Sehgal的創作甚至稱不上是藝術品,因為它是無形的,沒有實體的,我們也姑且稱之為一種“特定場地的場景表演的藝術”或是“創設情境的藝術”吧。

提諾·賽格爾

提諾·賽格爾談及Sehgal的藝術創作生涯,也許人們會更加驚訝,Sehgal從未進入任何一家藝術學院學習相關的視覺藝術,在獲得了德國洪堡大學的政治經濟學學位,又在艾森學習舞蹈。他的父親,Sehgal家族的一員,年幼時從巴基斯坦逃離到英國,隨後成為IBM的一名員工,他的母親是一個地地道道的德國人,一位家庭主婦。Sehgal出生於倫敦但是大部分時間是在杜塞道夫和巴黎度過,2000年開始才投身到藝術領域,成為一名真正的藝術家,現居柏林。

並非藝術相關專業出身,但Sehgal大學所學專業為他的創作增添了不少色彩,他曾經說:“在舞蹈中最讓我觸動的是它是一種產生某種事物的方式,同時又沒有產生任何物質性的事物”。他的作品曾經在很多重要的機構展出過,其中包括倫敦的ICA、泰特美術館、巴黎東京宮、路德維希美術館、沃克藝術中心等,2005年他代表德國參加了威尼斯雙年展德國館,2006年獲古根海姆美術館的雨果·博斯獎(HugoBossPrize)提名,2008年NicolaTrussardi基金會為他在VillaReale別墅(米蘭的最有名的歷史建築之一)舉辦了他在義大利的第一個個展。

作品簡介

《吻》(Kiss)

刨光了的地板和掛滿了各種不同時代不同地方古典畫作的宏偉輝煌的房間,法國城市南特內莊嚴的(Muséedesbeaux-Arts)美術館中,在一個空空如也的美術館展廳中,一對男女在地面上相擁相吻,但看似好像沒有什麼激情;耐心點觀察,你會發現他們接吻的情景跟20世紀30年的一部經典電影中的場景一樣,他們穿著便服,緩慢地移動著,像一對樹懶在練習交配。從一個地方看去,男的手放在了女的臀上,而她的頭則對著一架根本不存在的攝像機,這不禁讓人們回想起傑夫·昆斯和LaCicciolina在作品“manetSoft(1991)”(取自“MadeinHeaven”系列),更讓人想到奧古特羅丹(AugusteRodin)1886年的《吻》或康斯坦丁·布朗庫西(ConstantinBrancusi)1908年的同名作。

《吻》(Kiss)

《吻》(Kiss)這對舞者親吻了一段時間之後,另一對舞者悄無聲息地出現了,這時,前一對表演者中的女舞者突然喊道“TinoSehgal”,然後男舞者緊接著道“吻”,女舞者再道“2004年”,之後慢慢退場,而第二對舞者則繼續他們剛才的表演,繼續擁吻。展覽持續六周,每周六天,每天8小時,這些經過Sehgal訓練的舞者輪流出現在展廳中,持續表演。這就是Sehgal的成名作《吻》,有人稱之為“活的雕塑”、“活動的藝術”(livingsculpture)。

《吻》第一次展出是在2002年,之後每次參與的舞者不同,展覽空間的不同,帶來的演繹效果也不一樣,看似相同的作品實則大相逕庭,這件作品還參加過橫濱三年展,今年早些時候也在古根海姆的展覽也展出這件作品。

在橫濱三年展上,Sehgal在日本和室房間裡演出的舞蹈《吻》,六組舞者輪換著,每組男女兩人,他們始終相互抱著在地上有序地相擁相吻,他們的動作每16分鐘重複一次,每兩小時換一次舞者。只要不影響舞者的表演,觀眾可以坐在舞者的旁邊,欣賞著這與傳統藝術截然不同的藝術表演。

舞者表演的時候,Sehgal就抱著手臂在展廳周圍晃蕩著,監視著那些想要拍照的人,不想留下任何形式的記錄,這也是其一貫作風,甚至三年展的圖錄上,屬於Sehgal那一頁的介紹也是空白的,對此,Sehgal如是說,“我創作的作品主要關注人與人之間的互動,《吻》就是這樣一件藝術品,它比那些物質化了的‘東西’有趣的多。”

永不固化,不受物質的干擾,無形的,流動,這就是Sehgal作品的特色。

《這個進程》(ThisProgress)

2010年Sehgal在紐約Guggenheim美術館所做的作品“這個進程”,藝術家把古根海姆螺旋式寬敞空曠的展覽空間空置起來,把美術館裡德所有作品都搬走,只留下弗蘭克·勞埃德·賴特(FrankLlyodWright)設計的空曠的渦輪大廳,使之變得更空曠悠遠了……

《這個進程》(This Progress)

《這個進程》(This Progress)沒有畫、雕塑和諸多媒體裝置的展覽,空曠的展廳中,依稀只有寥寥幾個藝術家稱之為“闡釋者”(interpreter)的表演者和前來參觀的觀眾,觀眾和表演者間有意識或是無意識的對話成為了展出的作品。

當觀眾步入空蕩白淨的渦輪展廳時,就會碰到一個小孩子,這個小孩會主動向觀眾介紹自己,並稱這是Sehgal的作品,邀請你跟他/她一起來,如果你答應他的話,他就會問你“進程(process)”是什麼意思,當你回答完了,小孩子會將你領到一個年紀稍大點的人(闡釋者)跟前,並將你的回答轉述給他,然後年齡稍大的人學生會繼續問你問題,你繼續回答,如此反覆傳遞著,這些事先安排好的闡釋者們一看就是有意按照年齡排列起來的。繼續沿著博物館的斜坡往上走,你遇到的闡釋者的年齡也隨之增大,到最後一個年近花甲的老人在Guggenheim美術館的最上面等著你,他也是最後一位闡釋者,他會告訴你“這件作品叫做《這個進程》。”而你的展覽旅程也就結束在與這位闡釋者的討論中。

整個展覽就是觀眾和“作品”間的對話,而“作品”則是不同年紀、不同職業的“志願者”,亦或可以說是接受了Sehgal培訓了的闡釋者,他們引導著觀眾,又受觀眾答案的影響,觀眾與他們的對談中感受到了與陌生人密切交往的愉悅,這些互動和言語構成了這件充斥著美術館螺旋式空間的作品,他們間的這種即興互動締造了這個展覽。整個展覽亦是對一種創設了的情境的再現,再演繹,而Sehgal創設了這樣的一個情境。創設情境,而這些情境則是否定了博物館和畫廊環境的傳統情境,將重點放在了不斷變化的姿勢和過往經驗的社會細微差別,而不是物質物體事物。僅僅依靠人的聲音,身體的動作和觀者的參與去實現。

雖然這件作品第一次是在倫敦當代藝術學院進行,但顯然古根海姆的渦輪大廳似乎更適合展覽,螺旋式的斜坡,給人遞增遞級的感覺,而闡釋者的年齡也隨著螺旋式空間的上升而增大,整個展廳似乎是為這個展覽或說是這件作品量身訂造的一樣,展廳與作品的完美結合。

這是太當代了《(ThisissoContemporary)》

《這是太當代了》(This is so Contemporary)

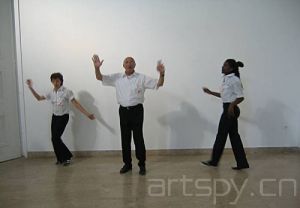

《這是太當代了》(This is so Contemporary)2005年,Sehgal代表德國館參與威尼斯雙年展的作品,這件作品令人印象深刻,是一件極具幽默色彩,甚至帶有荒誕趣味的作品。當觀眾進入展廳之後,一群工作人員(經過訓練的保全)突然圍繞著他們開始邊跳舞,邊大聲唱到:「這真是太當代了、太當代、太當代」(OH!Thisissocontemporary,contemporary,contemporary),即使是搞不清楚狀況的觀眾,很快也被這種荒謬搞笑的氣氛感染到,捧腹大笑…….

這次Sehgal仍以對話、舞蹈或身體移動做為創作的素材,而拒絕使用任何文字與劇本來說明或安排展覽,在這種迥異於一般作品的呈現手法中,Sehgal只提供給工作人員一個簡單架構,其餘的便由觀眾和工作人員在架構的基礎上即興自由的發揮,作品也由這種互動和現場的實時反映而完成。

《那個物體的目標》(ThisObjectiveofThatObject)

五個“闡釋者”背對著展廳入口站立,觀眾進入展廳後,他們背對著觀眾並包圍著他們,先是竊竊私語,之後音量慢慢提升並異口同聲道:“這件作品的目標是變成此次討論的目的”(“TheObjectiveofThisWorkistoBecometheObjectofaDiscussion”),如果觀眾沒有什麼反映,他們就慢慢地滑落到地面,如果觀眾說了些什麼東西,他們就邀請觀眾和他們一起討論關於哲學的問題。這裡的“object”和“objective”是一個雙關語,即指代“目標”,又同時指代“物體”。觀眾來美術館是來尋找欣賞“藝術品”,Sehgal顯然知曉觀眾的這種心理,但此時展廳里卻沒有觀眾想要的“物體”,有的只是討論的“目標”。

《勝利失敗》(This Success/This Failure)

《勝利失敗》(This Success/This Failure)《這是新的》(ThisIsNew)

作品中,一位博物館的工作人員向參觀者大聲朗誦當天報紙的頭條新聞,只有參觀者有回響才會引發一系列的互動,比如說觀眾問這是什麼作品,那么作品的名稱和作者會被口頭報出來;這樣的一問一答就成就了這件作品,有人參與到這件作品當中,甚至會不禁發笑,更有人不禁嗤之以鼻,稱其為“不是作品的作品”,但卻秉承了Sehgal一貫的風格。

《勝利/失敗》(ThisSuccess/ThisFailure)

作品中,幾個小孩在一間空房間裡面玩耍,他們試圖吸引更多觀眾參與到他們的遊戲當中,在一段時間之後再決定結果是成功還是失敗的。

《這個是宣傳》(ThisisPropaganda2002年)

依舊是美術館的保全,他唱著一首歌:“這個是宣傳/你知道/你知道”,重複了兩次,然後觀眾進來後,他就說出作品題目和創造時間。Sehgal依舊以對話為展覽主軸,在空空如也的畫廊空間裡,只有工作人員與觀眾的移動與對話在持續著……

《這個展覽》(ThisExhibition)

作品中,參觀美術館的觀眾會被講解員引領到辦公室,然後觀眾告訴工作人員,他/她是來看西格爾展覽的。其中一位工作人員會開始和觀眾攀談看似無關的話題,說到興高采烈時,突然停頓,其他正在處理事務的工作人員也立刻停頓在那個時刻,仿佛時間凝固了,幾秒鐘後,一切恢復了正常,如同什麼也沒發生一般,他們繼續攀談,直到觀眾恍然大悟。整個過程中,觀眾從最初迷惑到質疑再到若有所悟。同樣的創作手法,觀眾成為作品的一部分,工作人員與觀眾的互動成就了這件在美術館空間中展示的作品。

Sellingout(2002)

一位背對著觀眾,身著西裝的男子突然轉身面向我們,不言一語上演起一段脫衣秀;當男子漸漸脫下衣衫,最後只剩下一小塊貼身衣物時,舞者突然喊出一串“TinoSehgal,Sellingout,2007”的口號,而表演就此結束,男子也開始慢慢穿回衣物;這事觀者可上前與之交談,舞者會告訴你:“TinoSehgal邀請了四位舞者(兩男兩女),每日輪流在不同的時段,在觀者進入展場後開始脫下衣衫,知道身上只剩下最貼身衣物時,喊出作品的名稱,這就是他的作品。”

頗具挑戰性的收藏

Sehgal的作品可以說是無形的、流動的,沒有實際的物質存在,沒有實體,沒有記錄,這種與傳統上截然不同的甚至是背道而馳的創作方式,是否意味著他的作品就沒有交換價值和收藏意義了呢?

對於喜愛Sehgal作品的藏家來說,收藏其作品,無疑是一大挑戰。而Sehgal的這種創作也無疑向整個藝術收藏拋出了一大難題。然而,紐約現代美術館(NewYorkMoMA)以五位數字的價格收藏西格爾的《吻》顯然已經證明了Sehgal作品的收藏價值,也肯定了Sehgal的創作。

作品買賣的方式也獨具一格,沒有書面契約、說明、收據,完全依靠口頭約定,西格爾直接和藏家面談,一般包括五條協定:作品必須通過藝術家授權並經過訓練和合作的人來實施;價格決定作品的表演次數和版本;每次演示的展期最短為六個星期;期間不能使用任何手段記錄;最後,如果買家要轉手出售作品,必須和新買家一樣簽訂口頭契約。每次的交易都不會有記錄,不會有任何的衍生品,這就使得每次的買賣都大費周章。現代美術館新媒體部總策展人克勞斯·比安桑巴赫(KlausBiesenbach)是作品《吻》的授權人,他稱當時現代美術館共召集了包括律師、公證人、西格爾代理畫廊負責人、美術館的收藏部和註冊部等相關人員在內的12人聚集一堂,進行了長達數小時的會議。

沒有記錄,沒有實體文本,藏家買到的不是一件具體的作品,而是這個‘情境場景’的一個表演權,換句話說,賽格爾口頭賣給收藏者的是一個“場景劇本”,而收藏者需要自己尋找演員表演。如今這樣一個表演權的市場價格,已經高達2.5萬至7萬歐元。

按照同樣的方式,泰特美術館也在2005年以3.99萬歐元買下了Sehgal的另一件作品《這就是宣傳》(Thisispropaganda)。泰特美術館的當代藝術部主管凱薩琳?伍德(CatherineWood)稱,“它從某種意義上,證明了瞬間的藝術能與一幅畫或一座雕塑一樣,在人們的腦海中留下強烈並且持久的印象,這樣一來,記憶本身便成為了一種產品。”對於作品的買賣,Sehgal稱:“我挑戰的是以物質生產交換為目的的經濟基礎,和由此產生的價值觀及當代社會現象。”

藝術家語錄

“在舞蹈中最讓我觸動的是它是一種產生某種事物的方式,同時又沒有產生任何實體的事物。”

“我的藝術最初是關於創作一件與眾不同的作品。藝術品一直是實物的形式,藝術的創作方式也不斷地隨著科技的發展變化著,從最初石洞壁畫到如今的網路藝術。我想要楔開這種邏輯,用技術這種純粹技術水平層面上的媒介,證實沒有實體的作品也可以永存。”

“有人可能會說我的作品,像任何一件藝術作品和任何表現方式——包括褒和貶。它證實是一個市場經濟的進程,但是它改變了進程的物質偏見,這就是它受批判的一面。我所感興趣的是,一件產品是怎么被生產出來。”

“我的作品可以如此精確的被定義,純粹是基於言語——行為理論上的特性,這也是它為什麼看起來如此的不同尋常,特別是被藏家或是博物館收藏是,這些作品是用證書來證實的。沒有一種物質可以被稱作是“情境存在”,我的興趣所在就是讓人么回想起存在於一個情境中的一個行為和一個場景。”