山村簡介

鳥瞰掌村

鳥瞰掌村掌村,一個名不見經傳的小山村。她西靠綿延起伏的大坡山和黑嶺坡山,山的那邊是澤州縣川底鄉和東溝鎮;東臨五魁山和玉屏山之間的豁口,直接面向高樓林立的晉城市區,橫貫南北的西外環高速和西環一級路從她眼前穿過;北和五門村接壤;南和南畔村相連。

掌村地勢西高東低。大坡山的山脈在村子的西面分為兩支余脈,村北一側的“龍脈”順勢而下,一直延伸到村東現有的煤礦舊址才露頭;村南一側的“龍脈”沿路東下,伸展到南畔村廟東終止。小村西南北三面相擁而臥,村內較為平坦,形似“簸箕”,又像“手掌心”,村名可能由此而來。整個小山村綠樹掩映,青磚灰瓦,炊煙裊裊,村民們安寧祥和地生活在這塊風水寶地中,民風淳樸,村民善良,世代繁衍,薪火相傳!

山村景點

玉皇廟

掌村

掌村晉城市城區西上莊街道辦事處南畔村掌村莊,地處晉城市區以西,距離西環路僅兩公里之遙。該村玉皇廟(又叫昊天宮)坐落於村北端龍崗之上。據現存碑文記載:玉皇殿創建於元朝年間(公曆1279年以前),距今已超過700多年的歷史。歷史上曾多次增建修葺,現存結構大部分為明清遺構。

玉皇廟隨地勢而建,蔚為壯觀,氣勢磷磷;居高臨下,俯攬村落。

廟分三進,全廟有殿宇樓閣、廂房94間,占地面積3000多平方米。拾階而上入一進,迎面為九間抱廈,東西兩側為兩層看樓,正面為戲台和廂房;沿中階而上入二道山門過過廳到二進,迎面拜殿前一尺台基上安放有一尊約一米高、半米寬的仿殿堂式神龕。它以砂石雕鑿,做工精細,精緻玲瓏。所雕檐頂寶剎龍吻、橫脊垂邊、筒瓦滴水、雕花橫枋、錯落斗拱、石柱柱礎、上匾額、內天地牌位等皆一應俱全,兩柱之上楹聯“掌上風雲興瀚海;胸中霖雨惠蒼生”歷歷在目。院中有牡丹和古柏,東西兩側有耳房和配殿;攀階而升至三進,為拜殿和玉皇大殿。

玉皇廟全廟十二個殿堂,原各殿神台上均有塑像,現各殿僅存有壁畫,壁畫所畫人物栩栩如生,惟妙惟肖,儀態灑脫,神采飛揚;所畫故事均為典故,教育人們忠義勇敢,行善積德。據推斷均為明清時期所留,是城區保留最完整,數量最多的壁畫之一。

玉皇正殿塑有玉皇大帝,兩旁有嬪妃侍女,宰輔臣尉。殿內塑有大小六尊塑像。其中,龍王之女塑像為早期木雕雕像。

玉皇廟內原有四池牡丹,現存兩池,枝葉繁茂,鬱鬱蔥蔥。花期至時,芳香四溢,近而觀之,花朵碩大,色質奇特,美麗傳說,遠近遐邇;古柏樹樹圍一米,蒼翠欲滴,偉岸挺撥。據傳說此二者與廟齡相當,歷經滄桑,牡丹和古柏伴隨玉皇廟一路走來,無論興衰,她始終以頑強的生命力見證玉皇廟的古老與滄桑。

閣

1、中閣(原東閣)

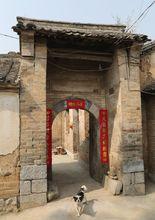

掌村

掌村中閣(原東閣)創建於大清乾隆貳拾壹年(公曆1756年)陸月貳拾壹日。坐落於村正中,沿坡跨街而建在通向晉城西城門之大道上,坐東向西,長約9米,寬約7.5米,占地面積約68平方米,高約10 米,為兩層磚木結構,四面青磚擎頂,樓頂硬山造,花脊素瓦,左右脊腿外側貓頭滴水,中脊兩脊頭二龍相望,脊正中置葫蘆寶剎,遠觀其古拙雄偉。閣下正中拱形門洞通暢,高約3米,寬2.28米,洞下坡道青石平砌而成,門洞上方鑲有“扶風引秀”青石牌匾,寓意凝聚自然間之山水瑞氣、正氣、清氣 、秀氣,為百姓帶來生機與好運,造福子孫。兩旁各有壹房間,後有拱形花窗木欞。閣之北側有青石台階十餘階,拾階可登閣樓。閣樓前面有青磚砌十字花牆,花牆上麵條石蓋面,兩根粗大木柱托起廊檐,雕花橫枋橫跨於柱牆之間,站在1米多寬之長廊中,可俯瞰上街村容,民居鱗次櫛比,錯落有致,街道通達蜿蜒。後為閣樓,面寬三盈,通體隔扇門窗,花欞老漆,做工精緻。入閣里正東設有一花窗木欞,臨前可眺望下苑、市府城郭。閣正中築有神龕,神龕東西兩側塑有佛像和觀音神像,高約1.8米,端坐慈祥和藹,像前香爐金光熠熠,香菸繚繞。神龕因歷史原因不幸遭毀。在文化大革命時期,此閣樓曾是毛澤東思想宣傳教育基地。現存有文化大革命珍貴歷史遺蹟,閣樓門兩旁木柱上寫有“領導我們事業的核心力量是中國共產黨,指導我們思想的理論基礎是馬克思列寧主義”對聯;南面山牆有以剪紙紅太陽為背景,正中懸掛毛主席畫像宣傳欄,宣傳欄下方有毛主席語錄;北面山牆正上方是剪紙標語:敬祝偉大領袖毛主席萬壽無疆,中間兩個“三好”德育欄,下方為三個“忠”字相連紅心圖案;後牆“紅寶書台”等。2013年農曆(癸巳年)八月,村民集資修繕。

以中閣為界,閣西為上街,閣東為下苑。

2、白衣大士閣

白衣大士閣(西閣)創建於乾隆十九年(公曆1754年)九月初三。坐落於村正西,沿坡跨路而建在通向二十里舖之大道上,坐西向東,與東閣遙相呼應,為兩層磚木結構。閣下為拱形門洞,是西行必經之路。閣之北側有青石台階,拾階可至閣樓,面寬一盈,入閣正東設有一花窗木欞,可俯瞰全村村貌,坐西向東塑有白衣大士觀音菩薩像。據碑文記載:此閣印西池龍前而建,菩薩慈悲,以佑合村平安。此閣於上世紀五十年代被毀。

3、魁星閣

魁星閣(東閣)因閣上供奉有魁星爺而得名。傳說魁星為文運之神,乃天上文曲星下凡,魁星統天庭司文運、主科舉,視為功名財運亨通守護神,一手指向北斗七星(消災之義),象徵為人指點迷津(渡人),一腳踢斗(星力磁場-護持),能夠讓人日進斗金(用智慧生財),一腳踏著鰲頭(變成富翁-鰲為首-魚身為富),有如大船入港(是鰲魚之氣)、滿足豐收(智富雙收)。坐落於村東,偏東南,創建年代不詳。

魁星閣為兩層,跨道建在出村向東至市內的大路上,坐東向西。閣下為長條青石磊砌拱形門洞,寬約2米,高約2.5米,幽靜暢達,通過門洞之道路是古時前往澤州府必經之路。閣為磚木結構,用料精細,磚石規整,上為硬山頂,花脊素瓦,貓頭滴水,仰瓦覆頂,小巧而壯觀。閣之北側設有青石台階,設有一花窗木欞,沿級經北側門入閣樓方見魁星踢斗塑像,塑像前一花窗木欞,可仰視村內。每逢科考之時,四鄉八鄰之書生必到此跪拜,以求金榜題名。此閣不幸於上世紀六十年代被毀。

古院落

掌村

掌村1、首家院(西頭院)

現首家院創建於大清鹹豐壹玖年(公曆1869年)歲次己未茹月下旬,

坐落於上街西南角。此院為三進院,一進院南北相錯各開有一拱形門洞,由北側迎街門洞進入院內,東北角設有一小跨院,拱形小巧門樓朝西而開,北面正方三間與北大門一體,兩層土木結構,樓上四間,一樓東山牆開有矩形窗戶,用於迎接東方日出。南面為磚木結構三間平房。院中有珍稀銀杏一棵,枝葉繁茂,掩映清雅小院。與南屋毗鄰為坐東向西二間東屋,緊挨此屋南大門門洞向東一小側門內是一小小院落,坐東向西為三層樓,高高聳立於東南角上。南門外避風之處設有糧食加工之古老工具——石碾,為村民米、面加工之處。西跨院為首家院之主院,主院為兩層磚木結構四合院,堂屋為院之主屋,與四合院不同之處乃東南角入西跨院跨門處小屋為四間,兩間錯落在外。傳說因該院主人農田居多,但在收穫時節,一夜之間可將所有莊稼收回倉中,故鄉鄰稱之為首家院。

掌村

掌村2、南 院

南院因坐落於上街南面而得名,創建於大清乾隆庚子年。

此院為典型簸箕院,主屋三間坐西向東,兩側各兩間小房,小房外有廈口,南、北正房各為三間,西側山牆均有石級樓梯,為上樓通道,廈口上層有欄板通道至兩腳小樓。全院兩層結構共二十八間房,主房較其它兩面略高,稱為西屋。院子青石鋪地,青石廊腳繞屋,唯主屋兩層,其他房均為單層。大門朝東開於東北艮位,門樓高大素雅,迎面原有柿子樹林一片,秋天來臨之時,燈籠般柿子掩映院子煞是好看。

掌村

掌村3、裡頭院

下苑裡頭院為標準的四合院,為獨立一進院,院子青石鋪地皆為兩層建築,

掌村

掌村為“四大八小”即四大四小、四樓道四廈口(廚房)。“四大”即東、西、南、北各三大間。“四小”即,南北房的兩側各修兩間小房,小房外有廈口,東西正房兩側間石階樓梯,為上樓通道,廈口上層有欄板通道至四角小樓。全院二層結構共三四十間房,主房坐北較其它三面略高,稱為堂屋。這種住房為古代最為講究的住房。大門朝南開於東南巽方,上方鑲有磚雕花飾,橫方雕花,下有三級台級,門前小河環繞。該院堂屋屋後原有一棵千年老槐,樹圍三人方可合抱,樹幹雖內空,卻枝繁葉茂,鬱鬱蔥蔥。傳說日本侵華之時,樹洞內可容納三人躲避鬼子。此樹甚有靈性,時常有人到此祭拜,實可惜今未尚存,只能以傳說聊以自慰。若是該樹尚在,那小院會為何等風景!

4、西 院

下苑西院為對簸箕院,二進院,皆為兩層建築。一進南屋三間為主屋,

掌村

掌村兩側各兩間小房,小房外有廈口,東、西正房各為三間,南側山牆均有石級樓梯,為上樓通道,廈口上層有窗花欄桿通道至兩角小樓。與之相對登一台級至二進院落,迎面堂屋三間為主屋,坐北向南,兩側各兩間小房,小房外有廈口,東、西正房各為三間,北側山牆均有石級樓梯,為上樓通道,廈口上層有欄板通道至東北、西北兩角小樓。兩簸箕(兩院)之間有花牆,門樓隔扇將院落分為兩個相對獨立空間,整個院落既獨立又統一,融匯了和諧統一科學原理,這種住房為古時最講究住房。大門朝南開於東南,上方鑲有仙鶴點水磚雕花飾,雕花橫方上曾掛有燙金牌匾。由此可知當時該院主人持家有方。

5、西窯後(西屋後)

西窯後坐落於上街西北角,為兩進院,大門朝東開於艮位,緊挨門樓乃堂屋,

大門樓南側有東屋小三間,屋前一株沙果樹,枝頭掛滿累累碩果。南面三間南屋與堂屋門窗相對。一進院房屋皆為單層磚木結構。與大門樓一線照應為二道門,二道門門樓較頭道門樓高大宏偉。迎面為坐西向東三間主屋,屋前雙層青石廊腳;兩側各兩間小屋,小屋前廈口樓梯,南北各三間配方,內院均為二層磚木結構,整個院落高低相間,錯落有致。院落東面果園內蘋果樹珠珠茁壯,冠如傘蓋。春天花香飄滿院,秋天果香溢滿屋。

6、東頭院

掌村

掌村東頭院位於上街東北面,一進兩院,大門朝東,迎面三間西屋,南面兩間低矮樓房。入門右拐挨門樓有一廈底,經廈底前向北上五個圪台為裡頭院。迎面正房堂屋三間兩側小屋樓兩間,東西各三間樓房。院子正中一株球形冬青鬱鬱蔥蔥,西南角一盤手搬石磨,碾盤不大,做工精細,碾沿有流水溝和水眼,主要用於加工用小米做攤饃的稀粥。

古井

掌村

掌村水乃生命之源泉。古井像一顆晶瑩剔透的寶石鑲嵌於村子中央,與玉皇廟遙相呼應。

據碑文記載:村內原有水井1眼,前無考證,因水量不足,故共議施地、賣水攢錢開鑿第二眼井。現存水井(第二眼)開鑿於大清嘉慶四年【公曆1799年(已未)】二月十一日,井深54米,井底為沙石,方圓1米經錘鑿而成,水深6米。籌資開鑿歷時三年有餘方成。水井之水使用找頭、井繩、轆轤和水桶向上取之。幾百年來,甘露不竭,養育庶民。據傳說,適逢大旱之年,泉水永不乾枯。恰逢盛世,2013年(癸巳年)農曆八月,村民集資重修古井亭。

龍王廟

掌村龍王廟位於掌村西約3公里處的山頂上,是掌村與澤州縣的分界線。龍王廟現僅存遺址和碑刻。原廟占地面積約12平方米,碑刻記載的年代為明萬曆二十三年至二十七年建設。龍王廟周邊植被茂盛,土壤肥沃,鬱鬱蔥蔥,無論天氣是否乾旱,此處的植被相對比較旺盛,證明此處富水量較大,這也許就是先人們選擇在此建造龍王廟的緣故吧!

山神廟

距村外200米進村口寨埂廟位於距村500米外的老窊掌大坡山北麓。據傳,古代村人為制止各種野獸進村傷人,特在此供奉山神老爺,讓山神老爺看管好野獸,以保全村村民平安。現今,山神廟外留有石碑一座,原來的基座依稀可見,而地上只留有一些殘磚爛瓦,建構全無,廟內陳設不得而知,無據可考。現大廟配殿供奉有山神爺,也是村民祈求神明保護村人的一種精神寄託。

活爺寺

距村口100米處寨埂河的水井旁,有一座寺廟,寺廟的名字也僅是猜測。原來旁邊的那條小路就叫活爺路。據老輩人回憶,早年曾在打井時被發現,留有完整的建築根基,地上建築全無。該寺建於什麼年代,毀於何時,後輩人不得而知。

碑刻文化

掌村玉皇廟碑記年代表

(1)1751年重修昊天上帝廟記,明隆慶五年十二月。

(2)1656年創建南畔社拜殿記,清順治十三年七月。

(3)1665年南畔社重修玉皇廟記,清康熙四年丙子月。

(4)1667年南畔社重修龍王高媒殿記(三村施財)康熙六年十月初二。

(5)1674年重修碧霞元君殿,康熙十三年。

(6)1661--1722年(字跡不清不能確定準確年)創建馬王殿,康熙 年代。

(7)1754年創建白衣閣記,乾隆十九年九月初三。

(8)1756年

創建東閣(現稱中閣)花梁記載,乾隆二十一年。

(9)1792年

1.掌村李弘廣、李弘寶施地,乾隆五十七年五月初六。

2.掌村李子裕買地施與廟,乾隆五十七年十一月初一。

3.掌則村創修戲台看樓碑記,乾隆壬子年辛未月立。

(10)1799年古井碑記,嘉慶四年二月十一日。

(11)1813年南畔村、掌則村合社公議禁止放羊、禁止賭博、禁止偷伐樹木。嘉慶十八年二月初一。

(12)年代不詳

南畔李子旺捐地,丙戌年孟秋。

其中碑為 8塊,碣9塊。

掌村玉皇廟內現存碑碣總計十七方。下面為較重要的部分碑文,歡迎有識之士親臨玉皇廟領略碑碣及廟宇遺風。

碑文

(1)重脩昊天上帝廟記

隆慶辛未孟冬朔後六日,耆民李坤來謁余曰:吾社之廟正殿古剎規模狹隘兼歴歲逺矣,圯毀久矣。吾每岌岌乎,其容有戚,不忍恝然。自嘉靖辛亥仲春,率眾抬財經,始以倡其端,鼓舞鄰里鄉社相繼營樂迄今二十年矣,是嵗而工作方畢 ,立石以勒眾輸財者名願俟。君子言以記之於左余曰:諾為故舊(舊)書難以辭阻,矧為神事尤當。闡楊不得已而言之曰:我思古人創廟之意,上可以祝君,下可以庇民。以諺語論之,且人之休戚禍福莫不有關於斯焉。社廟之設其所系亦大美芳夭。坐視圯懷(壞)不行脩葺是之謂慢其神也。詩曰:神之格思不可度思,矧可射思抑是廟也。諮詢創始前無所考蓋,自大元時建焉古剎為龍王廟。昔嵗僧人妙方寓此,齋戒誦經至嘉靖乙卯,自抬經資專心竭力更餙神圗易為玉皇廟殿。事未畢僧巳亡矣,可勝悼焉。茲據坤所來之言脩築之功其所由來巳漸矣,夫豈一朝一夕之故哉。余雖弗克親炙其續築之形,然即理而推亦,可以想像其煥然之狀。是故工作久而制必岢,力役繁而貌必峻,意者必若詩云,如竹苞矣,如松茂矣,如跂斯翼,如矢斯棘,如鳥斯革,如翬斯飛,信斯言也,駭斯廟也,神圗頼之以攸寕神威,仗之以攸宇仰瞻,趨謁者莫不喟其勢之巍峨,觸其之竦敬,故幽冪神人互相欣羨者也。豈曰小 之哉,余也生長太平之世,躬逄國家無虞雲胡不樂但憾疾作隱几而臥有負致澤之願幻,雖巳學不過徒誦孔孟之言耳矣,奚以為雖然垂憲(憲)之理亦當必體而敬信之。仰思玉皇之神昊天上帝即天也,其蕁無對,惟天子方可以理此祀事,今坤眾之所為,謂之便於祈報以繼往興來,則可若 而希福妄韜 分,吾不興也嗚呼!余固不得不為坤之頌亦,不得不為眾之語。遂因其請而特以記其歲月云爾。

隆慶五年(公曆1571年)十二月吉旦

澤庠生劉可聘匍匐沐手撰 郡吏李得時篆 王天衢書

玉 工 李大全刻 梓 匠 秦淮 秦春

(2)創建南畔社拜殿志

創建南畔社廟拜殿志

澤郡西十里迤北有南畔社,社北有玉皇廟一所。中位玉皇上帝,東西諸神列焉。其神厥靈丕(大)赫,有禱必應,洋洋乎如在其上,如在其左右。於是五風十雨,東作西成,逺(遠)邇(邇)安堵百穀(谷)用,登此,皆神之默佑者也。

歷年靈殿宇風雨傾頺,拜殿亦未有焉。目擊者無不戚戚然動心也。茲有社首頓萌善念,誓眾首事率作開先捐資興工,倡眾舉行。於是重為輔脩紅綠餙(飾)焉。創建拜殿三間,山門一所,東西耳樓兩座,以為往來焚(粉)脩駐足,廟貌煥然一新。觀者無不欣欣然有喜色哉。工成告俊,芳名宜勒,求為志耳,以垂不朽雲。

大清順治拾叄年(公曆1656年)柒月初壹日吉旦 澤庠生朱夢源謹撰暨男紹孔書……

(3)南畔社重脩龍王、高禖殿三村施財功德勒名碑記

伏以:

祠宗為樓神之所,理宜革固鼎新,換輪經頺廢之,余功國偏林槳歆,興土木必藉賢良。今三村善士,喜捐修大德不應泯滅,如數勒石永照福報,謹此為記。

大清康熙陸年(公元1667年)歲次丁未拾月初二日

(4)南畔社重金妝聖像碑記

當考:

敕封碧霞元君乃天仙聖母也,巍然鎮乎於泰岳。命之曰:掌命搃司則七十二司皆為統屬。凢生死善惡富貴予奪均以聽從之處分,誠然,鐵案無私耳矣。本社西廰房,舊有塑立。

搃司天仙娘娘,金姿寶像一堂,以為里人祈福之所。奈年久、風雨損壞,理宜革改鼎新。適有本廟住持道人李歡之悽然淚下作俑,社首李文慶、丘山等為之,家喻戶曉,勒令三莊人等,各發處心共輸金資, 遂鳩工而理之,不閤月而共工告竣,廟貌於是煥然一新。凡望其廟而至者罔不歡欣鼓舞,為而因志之垂不朽致令。

奕世之後識其重修之有自矣。邑庠生 李中玉熏木為敘謹書

康熙十三年(公元1674年)望月吉日 施財芳名列後……

(5)重脩玉皇廟記

當考斯廟之立也,創自明時,後至國 朝,畧為更焉,故調停者非一次,而勒石者亦不一人。自康熙五十三年間,缺者補之,欹者正之,舊者新之,豈不煥然增當時之光哉。延及今日數十餘載,其於囊昔之補者而又缺矣,正者而復欹矣,新者而仍舊矣,同社裡老,入廟悽愴喟然興嘆曰:吾儕所依者惟 神,神之所馮惟廟,倘因仍弗顧不將褻 諸神洋洋如在靈,而有負前人作始繼後之意乎?由是捐眾貲輸眾粟,鳩工庀材,首事者不憚其勞,起事者皆勤其力,故正殿、拜殿雖經營未改往古之範圍,而廟貌儼(儼)有繼起之維新。若左右側殿以及東西廊坊則不啻創作峻宇,雕梁丹楹、刻桷,豈非所謂如跂、如矢鳥革而翬飛哉。雖然而猶有不備之憾。於北向者有南展丈許以使其澗大,山門之外復修廣廈數楹,以便覌覧之注足,且自戱樓兩旁更築堵一圍苑立前院之規摸,復設外山門於東向,使往來者不苐層層纍之思,而且有委屈之致。迨工成告竣,則見樹基孔固,內外整飭。文章歴録而殿宇輝煌。上而 聖神 以妥而以侑,下而承祭可趨蹌 而駿奔。神人恰,而合社永賴幽明,格而赫聲濯靈,詎非巍巍乎一鄉之大觀哉!而鄉耆欲勒石以示後世乃囑,予文之,予既恐管見之識詒消,於有知之士而又念輿人為善君子之存心,故勉承其命而妄敘,以求不朽雲。

峕大清乾隆拾陸年(公元1751年)仲秋穀旦庠增生劉式堯撰暨男邑庠生劉漢昆書

(6)南畔村掌則村閤社禁止群羊碑記

従來受人之群羊而為之,牧之者,則必為之求牧於芻矣,而芻莫盛於山林,是山林乃群羊踐履之所。而牧之者當求於斯矣,若夫我疆我理東南畆其畆則固,耕田農夫所仰望而終身者也。而豈牧羊者所當求乎?乃今觀屢年以來,無冬無夏,每有群羊入地,以禾苗將害視為固常。竟不以為畢事,以此以牧害耕。若此之,其能不早為之計乎?今故南畔、掌則村閤社設立嚴禁群羊永遠不許入境,後嗣無論誰,何但有群羊六畜入人地內,害人禾苗,公仝議罰,決不姑息。今立此石,永垂不巧,故此勒石永為記耳。

閤社又議:

禁止永逺不許賭博,如敢強違,送官究,勿得後悔。

一禁不許偷伐樹木,如違有罰。

嘉慶拾捌(公元1813年)年貳月初一日創社公立

(7)古井碑記

當聞天地之間皆以水性養人,必資飲食,詢可知水之養人所必需也。今吾村中居民不少,用水最多,尚有患何如乎?因合社公議,欲置井泉以便取水。即有必善之家李建輔慨然施地一方,作為社中公用井地。於日其上下住戶定其規陳,所有舊井一眼向日村中賣水積金,以 偹琢井之用,迄今三年之內,同協力將井琢成,取之不盡,用之不竭。我一鄉之飲食有賴為此,值工竣之日,勒碑刻銘永為記耳。

本廟住持僧 共永錢六十三千八百九十一文,社中入錢三千五百七十五文,一共八錢六七七千四百六十六文,通共使錢六 千一一

李來松施碑一統

大清嘉慶四年(公元1799年)嵗在已未二月十一日

(8)創建白衣閣記

粵有自來矣,澤郡西十里掌則村北古蹤,有此玉皇廟印西池龍前創修白衣大士閣壹楹。菩薩鎮此一方,無不慈悲,闔社善信公,通永力,喜助資財,共成勝事,德無量矣。繪像金粧,工以完偹,勒石永垂不朽。

旹大清乾隆拾玖年(公元1754年)九月初三日立

其他碑碣記錄有村民向玉皇廟施地、鋪院、立社首、重修關帝殿等內容,不再一一詳述。