概述

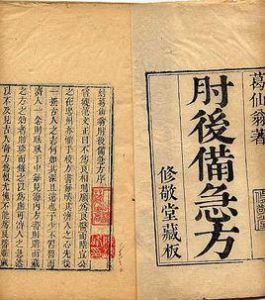

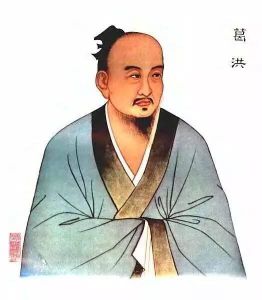

捏積派歷史文化起源於公元315年,晉代葛洪《肘後備急方·治卒腹痛方》有“拈取其脊骨皮,深取痛引之,從龜尾至頂乃止,未愈更為之”的描述,是目前見諸文獻的捏脊之最早記錄。距今已有1700多年的歷史。捏積派的學術思想就傳承於葛仙翁,葛洪是東晉時期著名的道教領袖,內擅丹道,外習醫術,研精道儒,學貫百家,思想淵深,著作弘富。他不僅對道教理論的發展卓有建樹,而且學兼內外,於治術、醫學、音樂、文學等方面亦多成就。《肘後備急方》培育出國內諾貝爾醫學獎獲得者-屠呦呦。“中醫藥學是一個偉大寶庫,應當努力發掘,加以提高。”青蒿素正是從這一寶庫中發掘出來的。

|  |

捏積派的特色療法—“捏積療法”具有調和陰陽,疏通經絡,促進氣血運行,改善臟腑功能等作用,常用於食欲不振、消化不良、腹瀉、失眠及小兒疳積,感冒,夜啼等症狀。捏脊療法不僅可以促進寶寶生長發育,還可以強身健體,防治多種疾病。

學術思想

1.以晉朝醫學家葛洪所著《肘後備急方》中“拈取其脊骨皮,深取痛引之,從龜尾至頂乃止,未愈更為之”為理論依據。

2.脾胃為後天之本,脾虛成疳,該流派認為脾胃為氣血生化之源,為氣機升降之樞紐。脾健體健,脾安髒安。小兒最易傷食積滯。積滯日久,傷及脾胃,耗傷津液,影響它髒,全身氣血虛衰,形成“疳積”。

3.重視陽氣,溫補立法脾失健運為疳積病根。脾喜燥惡濕,多虛寒。欲健脾,當重陽氣,宜溫補。脊為督脈所居,總督諸陽。捏拿脊背,刺激督脈,振奮陽氣,推動氣血運行,就能防治疾病。

4.協調陰陽,溝通內外督脈與任脈同起於胞中,交匯於腦。一前一後,實不可分。該流派認為,捏脊只捏在脊,但能通調任脈,“陰平陽秘,精神乃治”。

5.內治外治,殊途同歸該流派認為內治外治各有特色。內外治療結合能提高療效。

中西醫治病機理

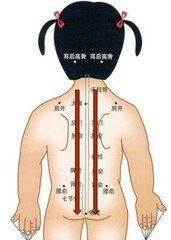

以中醫學理論解釋,人體背部的正中為督脈,督脈的兩側均為足太陽膀胱經的循行路線。首先督脈是諸陽之會,人體陽氣藉此宣發,是元氣的通道,增強督脈的氣血供應,就能激發腎臟的先天之本;膀胱經是人體最大的排毒通道,也是身體扺御外界風寒的重要屏障,故督脈和膀胱經是人體抵禦外邪的第一道防線,通過捏脊療法刺激兩條經脈,可以疏通經絡,達到調整臟腑的作用。

以現代醫學的理論解釋,脊柱兩側是脊髓通向軀體各臟器、組織發出神經根的地方和通道,人體的植物神經節、乾,主要分布於脊柱兩側。捏脊療法通過對這些神經節、乾的刺激,藉助神經、體液因素來調整內臟功能,從而達到增強體質治病保健的目的。

手法操作步驟

1、讓寶寶俯臥於床上,背部保持平直、放鬆。

2、捏積的人站在寶寶後方,兩手的中指、無名指和小指握成半拳狀。

3、食指半屈,用雙手食指中節靠拇指的側面,抵在孩子的尾骨處;大拇指與食指相對,向上捏起皮膚,同時向上捻動。兩手交替,沿脊柱兩側自長強穴(肛門後上3~5厘米處)向上邊推邊捏邊放,一直推到大椎穴(頸後平肩的骨突部位),算做捏脊一遍。

4、第2、3、4遍仍按前法捏脊,但每捏3下需將背部皮膚向上提一次。再重複第一遍的動作兩遍,共6遍。

5、最後用兩拇指分別自上而下揉按脊柱兩側3~5次。

6、一般每天捏一次、連續7~10天為一療程。療效出現較晚的寶寶可連續做兩個療程。

可參考以下圖示:

圖一

圖一圖一:從尾椎開始拇指往下壓,食指、中指在上

圖二

圖二圖二:往肩頸部方向,拇指不可離開背部

圖三

圖三圖三:至肩頸部時,手順著脊椎滑下來

手法操作注意事項

1、捏積在早晨起床後進行療效較好。孩子經過一夜的睡眠,氣血得到補充,陽氣處於比較充盈的狀態,這時再經過捏積鼓動陽氣,療效會更好。捏脊時要露出整個背部,力求背部平、正、肌肉放鬆,既可以減輕痛苦又可以增強療效。

2、捏積時室內溫度和濕度要適中,室內溫度夏季應保持在26攝氏度左右,冬季應保持在20攝氏度左右。

3、捏積者的指甲要修整光滑,避免劃傷患兒皮膚。手部要溫暖,手法宜輕柔、敏捷,用力及速度要均。每次捏積時間不宜太長,以3~5分鐘為宜。

4、剛開始操作時手法宜輕巧,以後逐漸加重,使小兒慢慢適應。捻動推進時,要直線向前,不可歪斜,不可擰轉。

5、捏積療法不僅適用於小兒,也可以運用於成人。對於老年性便秘、厭食,也都很有效。不過,老年人的脊背常伴有變形、駝背或者皮膚比較乾燥,在捏拿的時要注意保護皮膚。

5、寶寶背部皮膚有破損,出血或者患有癤腫、皰疹等皮膚病不可操作。