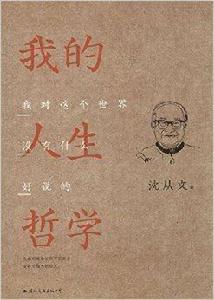

基本介紹

內容簡介

照我思索,能理解“我”;照我思索,可認識“人”。

生命可尊敬處同可讚賞處,全在它魄力的驚人。

我行過許多地方的橋,看過許多次數的雲,喝過許多種類的酒,卻只愛過一個正當最好年齡的人。

名譽,金錢,或愛情,什麼都沒有,那不算什麼。我有一顆能為一切現世光影而跳躍的心,就很夠了。

……

--沈從文

這是作為思想家的沈從文對於人生的真切感悟。

沈從文不僅是位極具個性和內涵的文學家,而且是位人生與社會問題的思想家,他的作品體現的都是他對健康的世態、富有人情美和心靈美的人與人之間的關係的嚮往,隱藏著宏闊的社會主題和悲憫人生的生命哲學,是他留給世界的精神財富,需要世人用心去挖掘。

他依然是那樣溫良、淳樸,時代的風風雨雨在他身上,似乎沒有留下什麼痕跡,說白了就是沒有留下傷痕。--季羨林

作者簡介

沈從文(1902-1988),原名沈岳煥,筆名休芸芸、甲辰、上官碧、璇若等,乳名茂林,字崇文。湖南鳳凰縣人。現代著名作家、歷史文物研究家、京派小說代表人物。14歲時,他投身行伍,浪跡湘川黔邊境地區。1924年開始文學創作,抗戰爆發後到西南聯大任教,1931年-1933年在山東大學任教。1946年回到北京大學任教,建國後在中國歷史博物館和中國社會科學院歷史研究所工作,主要從事中國古代歷史的研究。出版:《邊城》《長河》等小說,以及《唐宋銅鏡》《龍鳳藝術》《戰國漆器》《中國古代服飾研究》等學術專著。1988年病逝於北京。

圖書目錄

第一章:人生有何意義

一封未曾付郵的信

流光

甲辰閒話

時間

昆明冬景

談人

燭虛之二

雲南看雲

水雲

一個傳奇的本事

抽象的抒情

無從畢業的學校

第二章:一種態度

廢郵存底(一)

感想

給一個寫小說的

廢郵存底(二)

文學者的態度

驢子故事

知識階級與進步

給青年朋友

歡迎林語堂先生

一種新的文學觀

關於寫作

青島遊記

第三章一點精神

鳳凰

雜談

中國人的病

真俗人與假道學

談保守

“五四”二十一年

談沉默

應聲蟲

政治與文學

新廢郵存底:二五六

新廢郵存底:二六〇

讀書人的賭博

第四章一些志趣

情緒的體操

致一個讀書人的公開信

青年運動

怎樣從抗戰中訓練自己

給一個大學生

美與愛

找出路

從開發頭腦說起

新廢郵存底二八一關於學習

一種新希望

霧清軒雜記

“中國向何處去”

後記:無從馴服的斑馬

附錄:沈從文自訂年表

後記

我已活過了八十歲,同時代的熟人,只剩下很少幾位了。從名分上說,我已經很像個“知識分子”。就事實上說,可還算不得正統派認可的“知識分子”。因為進入大城市前後雖已整整六十年,這六十年的社會變化,知識分子得到的苦難,我也總有機會,不多不少攤派到個人頭上一份。工作上的痛苦掙扎,更可說是經過令人難於構想的一個過來人。就我性格的必然,應付任何困難,一貫是沉默接受,既不灰心喪氣,也不呻吟哀嘆,只是因此,真像奇蹟一般,還是依然活下來了。體質上雖然相當脆弱,性情上卻隨和中見板質,近於“頑固不化”的無從馴服的斑馬。年齡老朽已到隨時可以報廢f青形,心情上卻還始終保留一種嬰兒狀態。對人從不設防,無心機。且永遠無望從生活經驗教育中,取得一點保護本身不受欺騙的教訓,提高一點做個現代人不能不具備的警惕或覺悟。政治水平之低,更是人所共睹,毋容自諱。不拘什麼政治學習,凡是檔案中缺少固定含義的抽象名辭,理解上總顯得十分低能,得不出肯定印象,作不出正確的說明。卅年學習,認真說來,前後只像認識十一個字,即“實踐”, “為人民服務”,和“古為今用”,影響到我工作,十分具體。

前面七個字和我新的業務關係密切,壓縮下來,只是一句老話, “學以致用”。由於過去看雜書多,機會好,學習興趣又特別廣泛,同時記憶力也還得用,因此在博物館沉沉默默學了三十年,歷史文物中若干部門,在過去當前研究中始終近於一種空白點的事事物物,我都有機會十萬八萬的過眼經手,弄明白它的時代特徵,和在發展中相互影響的聯繫。特別是罈罈罐罐花花朵朵,為正統專家學人始終不屑過問的,我卻完全像箇舊北京收拾破衣爛衫的老乞婆,看得十分認真,學下去。且盡個人能力所及,加以收集。到手以後,還照老子所說,用個“為而不有”的態度,送到我較熟習的公共機關里去,供大家套用。職業病到一定程度下日益嚴重,是必然結果。個人當時收入雖有限,始終還學不會花錢到吃喝服用上去。總是每月把個人收入四分之一,去買那些“非文物”的破爛。甚至於還經常向熟人借點錢,來做這種“蠢事”。因此受的懲罰也使人夠受的。但是這些出於無知的懲罰,只使我回想到頑童時代,在私塾中被前後幾個老秀才按著我,在孔夫子牌位前,狠狠的用厚楠竹塊痛打我時的情形,有同一的感受。稍後數年,在軍隊中見那些殺戮,也有個基本相同的看法,即權力的濫用,只反映出極端的愚蠢,不會達到他們預期的效果。

使我記憶較深刻且覺得十分有趣的,是五×年正當文物局在北都舉行一次全國博物館工作會議時,或許全國各大博物館文物局的負責人和專家,都出了席。我所屬的工作單位,有幾位聰明過人的同事,卻精心著意在午門兩廊,舉行了個“內部浪費展覽會”,當時看來倒像是很有必要的一種措施。事先沒有讓我參加展出籌備工作,直到有大批外省同事來參觀時,我才知道這件事。因為用意在使我這文物外行丟臉,卻料想不到反而使我格外開心。我還記得第一櫃陳列的,是我從蘇州花三十元買來明代白綿紙手抄兩大函有關兵事學的著作,內中有一部分是圖像,畫的是些奇奇怪怪的雲彩。為館中把這書買來的原因,是前不多久北京圖書館刊正把一部從英國照回來的敦煌寫本《望雲氣說》卷子加以刊載,並且我恰好還記得《史記》上載有衛青、霍去病出征西北,有派王朔隨軍遠征“主望雲氣”記載。當時出兵西北,征伐連年,對於西北荒漠雲氣變化,顯然對於戰事是有個十分現實的意義。漢代記載情形雖不多,《漢書·藝文志》中,卻有個“黃帝望雲氣說”,凡是託名黃帝的著述,產生時間至晚也在春秋戰國時已出現。這個敦煌唐代望雲氣卷子的重要性,卻十分顯明。

好不容易得來的這個明代抄本,至少可以作為校勘,得到許多有用知識,卻被當成“亂收迷信書籍當成文物”過失看待。可證明我那位業務領導如何無知。我親自陪著好幾個外省同行看下去,他們看後也只笑笑,無一個人說長道短,更無一人提出不同意見。於是我又陪他們看第二櫃“廢品”,陳列的是一整匹暗花綾子,機頭上還織得有“河間府織造”幾個方方整整宋體字。花綾是一尺三左右的窄筘織成的,折合漢尺恰是二尺寬度。大串枝的花紋,和傳世宋代范淳仁誥敕相近。收入計價四元整。虧得主持這個廢品展覽的同事,想得真周到,還不忘把原價寫在一個卡片上。大家看過後,也只笑笑。

我的上司因為我在旁邊不聲不響,也奉陪笑笑。我當然更特別高興同樣笑笑。彼此笑的原因可大不相同。我作了三十年小說,想用文字來描寫,卻感到無法著手。當時館中同事,還有十二個學有專長的史學教授,看來也就無一個人由此及彼,聯想到河間府在漢代,就是河北一個著名絲綢生產區。南北朝以來,還始終有大生產,唐代還設有織綾局,宋、元、明、清都未停止生產過。這個值四元的整匹花綾,當成“廢品”展出,說明個什麼問題?結果究竟丟誰的臉?快三十年了,至今恐還有人自以為曾作過一件絕頂聰明,而且取得勝利成功偉大創舉。本意或在使我感到羞憤因而離開。完全出於他們意外,就是我竟毫不覺得難受。並且有的是各種轉業機會,卻都不加考慮放棄了。競堅決留下來,和這些人一同共事卅年。我因此也就學懂了絲綢問題,更重要還是明白了一些人在新社會能吃得開,首先是對於“世故哲學”的善於運用。這一行雖始終是個齊人濫竽的安樂窩,但一個真正有心人,可以學習的事事物物,也還夠多,也可說是個永遠不會畢業的學校。以文學實踐而言,一個典型新式官僚,如何混來混去,依附權勢,逐漸向上爬,終於“祿位高升”的過程,就很值得仔仔細細作十年八年調查研究,好好寫出來。雖屬個別現象,同時也能反映整個機構的……

序言

序言:人生是一本大書

一

辦事處小樓上隔壁住了個木匠,終日錘子鑿子,敲敲打打,聲音不息。可是真正吵鬧到我不能構思不能休息的,似乎還是些無形的事物,一片顏色,一閃光,在回想中盤旋的一點笑和怨,支吾與矜持,過去與未來。

為了這一切,上帝知道我應當怎么辦。我需要清靜,到一個絕對孤獨環境裡去消化消化生命中具體與抽象。最好去處是到個廟宇前小河旁邊大石頭上坐坐,這石頭是被陽光和雨露漂白磨光了的。雨季來時上面長了些綠絨似的苔類。雨季一過,苔已乾枯了,在一片未乾枯苔上正開著小小藍花白花,有細腳蜘蛛在旁邊爬。河水從石罅間漱流,水中石子蚌殼都分分明明。石頭旁長了一株大樹,枝幹蒼青,葉已脫盡。我需要在這種地方,一個月或一天。我必須同外物完全隔絕,方能同“自己”重新接近。

黃昏時聞湖邊人家竹園裡有畫眉鳴囀,使我感覺悲哀。因為這些聲音對於我實在極熟習,又似乎完全陌生。二十年前這種聲音常常把我靈魂帶向高樓大廈燈火輝煌的城市裡,事實上那時節我卻是個小流氓,正坐在沅水支流一條小河邊大石頭上,面對一派清波,做白日夢。如今居然已生活在二十年前的夢境裡,而且感到厭倦了,我卻明白了自己,始終還是個鄉下人。但與鄉村已離得很遠很遠了。

二

我發現在城市中活下來的我,生命儼然只淘剩一個空殼。譬喻說,正如一個荒涼的原野,一切在社會上具有商業價值的知識種子,或道德意義的觀念種子,都不能生根發芽。個人的努力或他人的關心,都無結果。試仔細加以注意,這原野可發現一片水塘澤地,一些瘦小蘆葦,一株半枯檉柳,一個死獸的骸骨,一隻乾田鼠。澤地角隅尚開著一叢叢小小白花紫花(報春花),原野中唯一的春天。生命已被“時間”“人事”剝蝕快盡了。天空中鳥也不再在這原野上飛過投個影子。生存儼然只是煩瑣繼續煩瑣,什麼都無意義。

百年後也許會有一個好事者,從我這個記載加以檢舉,判案似的說道:“這個人在××年已充分表示厭世精神”。要那么說,就儘管說好了,這於我是不相干的。

事實上我並不厭世。人生實在是一本大書,內容複雜,分量沉重,值得翻到個人所能翻看到的最後一頁,而且必須慢慢的翻。

我只是翻得太快,看了些不許看的事跡。我得稍稍休息,緩一口氣!我過於愛有生一切。愛與死為鄰,我因此常常想到死。在有生中我發現了“美”,那本身形與線即代表一種最高的德性,使人樂於受它的統制,受它的處治。人的智慧無不由此影響而來。

典雅詞令與華美文字,與之相比都見得黯然無光,如細碎星點在朗月照耀下同樣黯然無光。它或者是一個人,一件物,一種抽象符號的結集排比,令人都只想低首表示虔敬。阿拉伯人在沙漠中用嘴唇觸地,表示皈依真主,情緒和這種情形正復相同,意思是如此一來,雖不曾接近真主,至少已接近上帝造物。

這種美或由上帝造物之手所產生,一片銅,一塊石頭,一把線,一組聲音,其物雖小,可以見世界之大,並見世界之全。

或即“造物”,最直接最簡便那個“人”。流星閃電剎那即逝,即從此顯示一種美麗的聖境,人亦相同。一微笑,一皺眉,無不同樣可以顯出那種聖境。一個人的手足眉發在此一閃即逝更縹緲的印象中,既無不可以見出造物者手藝之無比精巧。凡知道用各種感覺捕捉住這種美麗神奇光影的,此光影在生命中即終生不滅。但丁、歌德、曹植、李煜便是將這種光影用文字組成形式,保留的比較完整的幾個人。這些人寫成的作品雖各不相同,所得啟示必中外古今如一,即一剎那間被美麗所照耀,所征服,所教育是也。

“如中毒,如受電,當之者必喑啞萎悴,動彈不得,失其所信所守。”美之所以為美,恰恰如此。

我好單獨,或許正希望從單獨中接近印象里未消失那一點美。溫習過去,即依然能令人神智清明,靈魂放光,恢復情感中業已失去甚久之哀樂彈性。

三

宇宙實在是個極複雜的東西,大如太空列宿,小至蚍蜉螻蟻,一切分裂與分解,一切繁殖與死亡,一切活動與變易,儼然都各有秩序,照固定計畫向一個目的進行。然而這種目的,卻尚在活人思索觀念邊際以外,難於說明。人心複雜,似有過之無不及。

然而目的卻顯然明白,即求生命永生。永生意義,或為生命分裂而成子嗣延續,或憑不同材料產生文學藝術。也有人僅僅從抽象產生一種境界,在這種境界中陶醉,於是得到永生快樂的。

我不懂音樂,倒常常想用音樂表現這種境界。正因為這種境界,似乎用文字顏色以及一切堅硬的物質材器通通不易保存(本身極不具體,當然不能用具體之物保存)。如知和聲作曲,必可製成比寫作十倍深刻完整動人樂章。

表現一抽象美麗印象,文字不如繪畫,繪畫不如數學,數學似乎又不如音樂。因為大部分所謂“印象動人”,多近於從具體事實感官經驗而得到。這印象用文字保存,雖困難尚不十分困難。但由幻想而來的形式流動不居的美,就只有音樂,或宏壯,或柔靜,同樣在抽象形式中流動,方可望能將它好好保存並加以重現。

試舉一例。仿佛某時、某地、某人,微風拂面,山花照眼,河水渾濁而有生氣,上浮著菜葉。有小小青蛙在河畔草叢間跳躍,遠處母黃牛在豆田阡陌間長聲喚子。上游或下游不知誰處有造船人斧斤聲,遙度山谷而至。河邊有紫花、紅花、白花、藍花,每一種花每一種顏色都包含一種動人的回憶和美麗聯想。試摘藍花一束,拋向河中,讓它與菜葉一同逐流而去,再追索這花色香的歷史,則長發、清矑、粉臉、素足,都一一於印象中顯現。似陌生,似熟習,本來各自分散,不相粘附,這時節忽拼合成一完整形體,美目含睇,手足微動,如聞清歌,似有愛怨。……稍過一時,一切已消失無餘,只覺一白鴿在虛空飛翔。在不占據他人視線與其他物質的心的虛空中飛翔,一片白光盪搖不定。無聲、無香,只一片白。《法華經》雖有對於這種情緒極美麗形容,尚令人感覺文字大不濟事,難於捕捉這種境界。……又稍過一時,明窗綠樹,已成陳跡。惟窗前尚有小小紅花在印象中鮮艷奪目,如焚如燒。

這顆心也同樣如焚如燒。……唉,上帝。生命之火燃了又熄了,一點藍焰,一堆灰。誰看到?誰明白?誰相信?

我說的是什麼?凡能著於文字的事事物物,不過一個人的幻想之糟粕而已。

天氣陰雨,對街瓦溝一片苔,因雨而綠,逼近眼邊。心之所注,亦如在虛幻中因雨而綠,且開花似碎錦,一片芬芳,溫靜美好,不可用言語形容。白日既去,黃昏隨來,夜已深靜,我尚依然坐在桌邊,不知何事必須如此有意挫折自己肉體,求得另外一種解脫。解脫不得,自然困縛轉加。直到四點,聞雞叫聲,方把燈一扭熄,眼已潤濕。看看窗間橫格已有微白。如聞一極熟習語音,帶著自得其樂的神氣說:“荷葉田田,露似銀珠。”不知何意。

但聲音十分柔美,因此又如有秀腰白齒,往來於一巨大梧桐樹下。

桐莢如小船,中有梧子。思接手牽引,既不可及。忽爾一笑,翻成愁苦。

凡此種種,如由莫扎克用音符排組,自然即可望在人間成一驚心動魄佚神盪志樂章。我手中所有,不過一支破筆,一堆附有各種歷史上的霉斑與俗氣意義文字而已。用這種文字寫出來時,自然好像不免十分陳腐,相當頹廢,有些不可解。

四

上帝吝於人者甚多。人若明白這一點,必求其自取自用。求自取自用,以“人”教育“我”是唯一方法。教育“我”的事照例於“人”無損,擴大自我,不過更明白“人”而已。

天之予人經驗,厚薄多方,不可一例。耳目口鼻雖同具一種外形,一種同樣能感受吸收外物外事本性,可是生命的深度,人與人實在相去懸遠。讀萬卷書,行萬里路,自然有浩浩然雍雍然書卷氣和豪爽氣。然而識萬種人,明白萬種人事,從其中求同識差,有此一分知識,似乎也不是壞事。知人方足以論世。知人在大千世界中,雖只占一個極平常地位,而且個體生命又甚短促,然而手腦並用,工具與觀念堆積日多,人類因之就日有進步,日趨複雜,直到如今情形。所謂知人,並非認識其複雜,只是歸納萬匯,把人認為一單純不過之“生物”而已。極少人能違反生物原則,換言之,便是極少人能避免自然所派定義務,“愛”與“死”。人既必死,即應在生存時知所以生。故孔子說,“未知生,焉知死?”多數人以為能好好吃喝,生兒育女,即可謂知生。然而尚應當有少數人,知生存意義,不僅僅是吃喝了事!愛就是生的一種方式,知道愛的也並不多。

我實需要“靜”,用它來培養“知”,啟發“慧”,悟徹“愛”和“怨”等等文字相對的意義。到明白較多後,再用它來重新給“人”好好作一度詮釋,超越世俗愛憎哀樂的方式,探索“人”的靈魂深處或意識邊際,發現“人”,說明“愛”與“死”可能具有若干新的形式。這工作必然可將那個“我”擴大,占有更大的空間,或更長久的時間。

我仿佛正在從各種努力上將自己生命縮小,似乎必如此方能發現自己,得到自己,認識自己。“吾喪我”,我恰如在找尋中。生命或靈魂,都已破破碎碎,得重新用一種帶膠性觀念把它粘合起來,或用別一種人格的光和熱照耀烘炙,方能有一個新生的我。

可是,這個我的存在,還為的是返照人。正因為一個人的青春是需要裝飾的,如不能用智慧來裝飾,就用愚也無妨。