發展歷史

懿德太子墓

懿德太子墓懿德太子,682—701年,本名李重照,後避武后諱改名叫李重潤,是唐高宗李治及武則天之孫,唐中宗李顯和韋皇后長子。重潤幼時深得高宗的喜愛,立為皇太孫。如果一切順利的話,李重潤將按部就班地晉升為皇太子,進而成為大唐的第五任皇帝。然而,變幻莫測的政局發展,將這一切徹底改變。公元684年2月,當上皇帝僅僅兩個月、寶座還未暖熱的中宗李顯,就被其母武則天以“你想將天下給你的岳父大人”的罪名廢為廬陵王,貶往千里之外武當山下的房州,開始了他長達14年的流浪生涯。兩歲多的皇太孫李重潤也被廢為庶人,隨同父母一同流浪他地。

公元698年,已經76歲、身體也越來越差的武則天,在大臣們的強烈勸諫下,意識到必須將皇位交還給李氏了,於是又將李顯召回長安,重新立為皇太子,16歲的李重潤也被立為邵王,在皇宮裡開始了新的生活。然而,好景不長,3年後,意想不到的悲慘命運再一次降落到他的頭上。他同父異母的弟弟、王子李重福向武則天告狀,說李重潤和妹妹李仙蕙竊議面首張易之兄弟“何得恣入宮中”,武則天一怒之下,下令將19歲的李重潤和17歲的李仙蕙“杖殺”,身為太子的李顯只能眼睜睜地看著一雙兒女無辜死去。史載:“重潤秀容儀,以孝愛稱,誅不緣罪,人皆流涕。”

神龍元年(705年)正月,在太子位上忍辱負重了7年的李顯,依靠大臣們的幫助,發動“神龍政變”,殺死了張易之、張昌宗兄弟,逼迫武則天交還皇權,重新坐上了皇帝的寶座。大唐國號一恢復,李顯就在政治上拉開了為李唐王室成員平反昭雪的序幕,而首當其衝的就是對他早逝的嫡長子、也是與韋皇后唯一的兒子李重潤的重新安葬。他首先追封李重潤為懿德太子,在長安城皇城朱雀門外不遠處的延壽坊內,將一座名為慈門寺的寺院修葺一新改為懿德寺,作為為懿德太子祈福超度之地。第二年,他又在乾陵高宗身邊不遠處,選擇了一處風水寶地,將懿德太子的靈柩由洛陽遷到乾陵陪葬,並聘國子監丞裴粹亡女為冥婚,與之合葬。同時,還給予“號墓為陵”的特殊禮遇,這在唐代也是首開先例,其規模也是絕無僅有的。由於懿德太子墓“號墓為陵”,因此,從墓葬的形制、規模和隨葬品來看,都是目前唐代墓葬等級最高的。

建築布局

走進博物館大門,中間是一條司馬道,兩旁有翁仲、石獅、石華表。整個陵園周圍設圍牆,南北長256.6米,東西寬214.5米。司馬道北端,就是墓的入口。太子墓地下由斜坡墓道、6個過洞、7個天井、四對小龕、前後甬道和前後墓室組成,全長100.8米。墓道是南向北呈28度的斜坡,用紅褐色土夯築。懿德太子墓的墓道長63米、寬3.9米,與乾陵63.1米長、3.9米寬的墓道幾乎相同。

太子墓墓內結構複雜,有天井、過洞、便房、前後甬道和前後墓室,象徵著皇宮裡高低起伏、錯落有致的殿堂、庭院。

懿德太子的石棺,置於後墓室,為廡殿式石槨。1971年,考古工作者發掘懿德太子墓時,在石槨內發現一男一女兩副殘缺不全的人骨架,經鑑定,與文獻記載相吻合,這兩具屍骸就是懿德太子和他“冥婚”的國子監丞裴粹之亡女。這兩具遺骨,現在都保存在西安醫學院。

懿德太子墓墓地表有雙層覆斗形封土,南北長56.7米.東西寬55米,高17.92米。

館藏壁畫

壁畫概況

懿德太子墓內,最大的看點是裡面的壁畫。據了解,懿德太子墓壁畫450多平方米,石雕線刻畫54平方米。墓內壁畫比較完整的有40幅,分別繪在墓道、過洞、天井、前後甬道和前後墓室牆壁上。題材有儀仗隊、青龍、白虎、城牆、闕樓、樂伎、男僕、宮女等,顯示出李重潤的顯赫地位和特殊身份。這些壁畫內容豐富,色彩絢麗,生活氣息濃郁,充分展現出盛唐皇室氣勢和環境,對研究唐代的歷史和文化提供了極為重要的實物資料,也向人們展示了唐朝畫師高超的藝術造詣和將近一千三百年前中國已高度發展的繪畫水平。

闕樓圖

《闕樓圖》

《闕樓圖》這個闕樓非同一般,它是三出闕,是等級最高的一種禮制性建築,只有皇帝才可以享用,它往往也是帝王居所的標示性建築。原來太子墓地面也有闕樓,但闕樓是否為三出闕,我們已不得而知,但掩藏地下的《闕樓圖》卻暗示著其中居住者的皇帝身份,讓懿德太子在虛擬的皇宮裡,永遠享受著他未曾實現的皇帝夢。

這兩幅闕樓圖,被譽為唐墓壁畫中的明珠,它們雕欄朱棟,金碧輝煌,在淡綠色的遠山的襯托下,更顯示出盛唐宮闕的富麗堂皇。闕樓可分為四部分:屋頂、屋身、平坐、墩台。屋頂為廡殿式,顏色深紅;屋身和平坐皆用朱色平塗,一片紅丹丹的色彩,一種富貴逼人的效果;墩台為磚木結構,中間用長方形磚砌成,周圍有忍冬蔓草花紋,皆用褐色。

儀仗圖

《儀仗圖》

《儀仗圖》列戟圖

《列戟圖》

《列戟圖》實的皇帝待遇了。列戟制度,是通過施戟桿數的多少來表示其身份等級的一種規定,按照戟的數量分為24、18、16、14、12、10六個等級,安放時一般分兩側對稱的排列。唐朝政府規定,帝王所在的陵廟宮殿以及三品以上高級官員的公府門前都要列戟。如果按太子身份的話,應該是一邊列9桿,兩邊一共18桿,但懿德太子墓壁畫中的《列戟圖》,卻是一邊12桿,合起來共24桿,顯然享受的是皇帝級別,而且前後排列有兩套,似乎是為了強調他的特殊身份。《列戟圖》在唐代太子、親王、貴妃、公主以及三品以上高級官員的墓葬壁畫中都有發現,但皇帝級別的《列戟圖》卻是目前唯一的一例,即使在晚唐唐僖宗的靖陵中,也沒有發現。

馴獸圖

愛好狩獵是皇宮上流社會流行的風氣,王公貴族將騎馬狩獵作為增強武藝、愉悅身心的一項重要活動。狩獵時,不僅張弓搭箭,隨意射獵,還常常架鷹攜犬,藉助鷹、鷂、狗、豹等動物來完成,因此,飼養各種輔助狩獵的動物,也成為皇室貴族競相追逐的時尚。武則天執掌大權時,為了迎合這種時尚,在大明宮禁苑內設定了專門的機構,負責皇宮中雕、鶻、鷂、鷹、狗、豹等動物的飼養和訓練。這些動物,多來自突厥、康國、安國、史國、波斯、大食的進貢,就連飼養和訓練這些動物的官員,都是服役於宮廷中擁有官職的胡人,唐王朝強大的吸引力和廣泛的國際影響可見一斑。位於過洞處、象徵著皇宮內苑的《馴豹圖》、《架鷂戲犬圖》、《架鷹馴鷂圖》等壁畫,描繪的就是這樣的時尚。仕女圖

仕女圖

仕女圖再向內,便進入象徵著寢宮的墓室。主人安臥的石刻棺槨,周圍雕刻有頭戴鳳冠的宮中女官,四周牆壁上則是一群與真人大小相同的宮女,她們手拿盤、杯、瓶、盒、包裹、扇子、蠟燭、拂塵等生活用具和箜篌、古琴等樂器,正向主人走去,準備侍奉主人飲食和歇息。圖中的這些宮女,頭梳高高的髮髻,身著掐腰的短衣和拖地的長裙,飄逸的絲綢內衣,微露出如雪的肌膚,體態婀娜,神情嫵媚,舉止文雅,步履輕盈,既有皇宮女官的恭謹、端莊,又不失年輕女性特有的清純、秀麗,透射出盛世之時宮中女子特有的優裕和寧靜。

不僅墓道兩壁繪滿各式壁畫,在墓頂之上,還繪有各種天象圖案。

懿德太子墓曾經被盜,這是位於第一過洞西壁上的盜洞,由於受到從盜洞灌入的淤泥的浸蝕,墓內多處壁畫脫落嚴重,否則,墓內的壁畫保存得更為完好。但僅從殘存的壁畫中,我們不僅可以想像唐代宮廷生活的豪華與奢侈,還可以領略唐代壁畫藝術的瑰麗和輝煌。

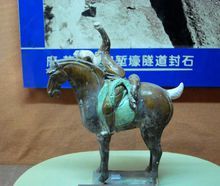

出土文物

三彩仰射俑

三彩仰射俑這些文物大都陳列在博物館內的陳列室內。它們不僅具有極高的觀賞價值,也為研究唐代的政治、經濟、軍事、文化、建築以及對外關係提供了翔實可靠的實物資料。